Автомобиль на дровах: как он работает?

Оговоримся сразу: если автомобиль ездит на дровах, это не значит, что он — паровоз без рельсов. Низкий КПД паровой машины с ее отдельной топкой, котлом и цилиндрами двойного-тройного расширения оставил паровые автомобили в числе забытой экзотики. А сегодня мы поговорим о «дровяном» транспорте с привычными нам ДВС, моторами, сжигающими топливо внутри себя.

Разумеется, затолкать дрова (или нечто подобное) в карбюратор вместо бензина пока еще никому не удавалось, а вот идея прямо на борту авто получать из древесины горючий газ и подавать его в цилиндры как топливо прижилась на долгие годы. Речь идет о газогенераторных автомобилях, машинах, чей классический ДВС работает на генераторном газе, который получают из древесины, органических брикетов, или угля. От привычного жидкого топлива, кстати, такие машины тоже не отказываются — они способны работать и на бензине.

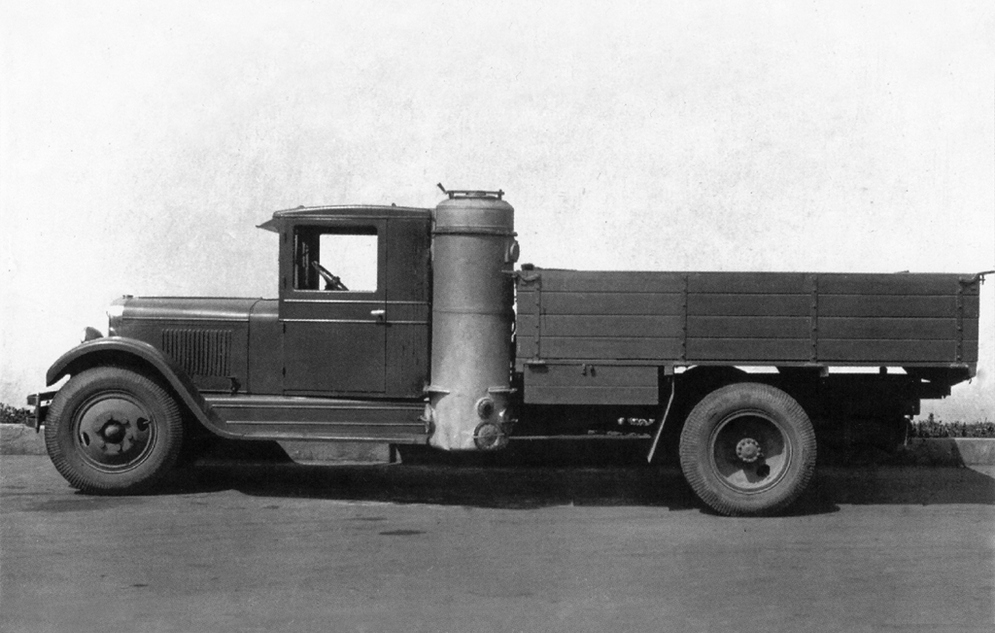

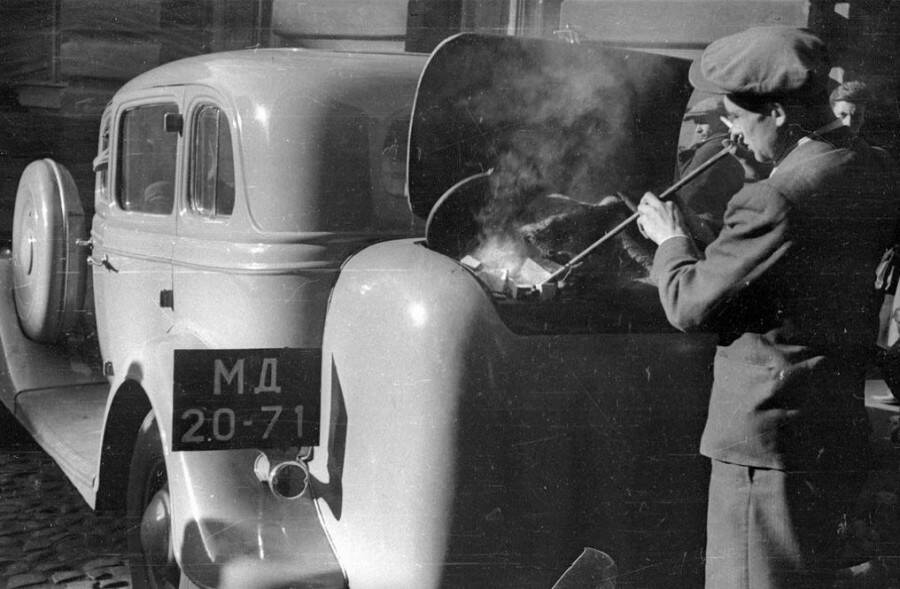

Автомобиль с газогенераторной установкой. Фото wikipedia.org

Святая простота

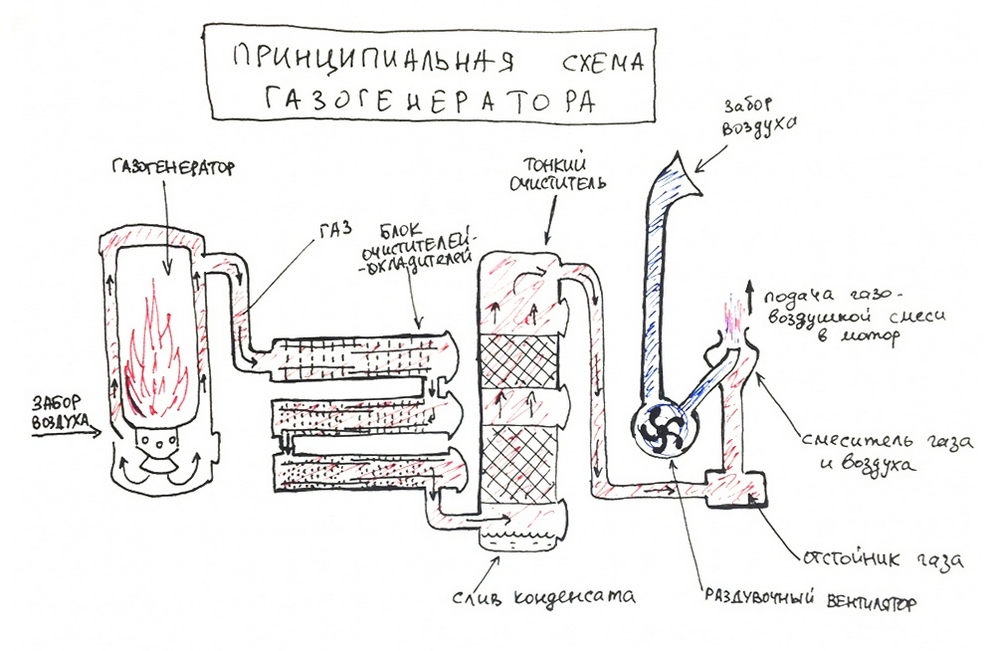

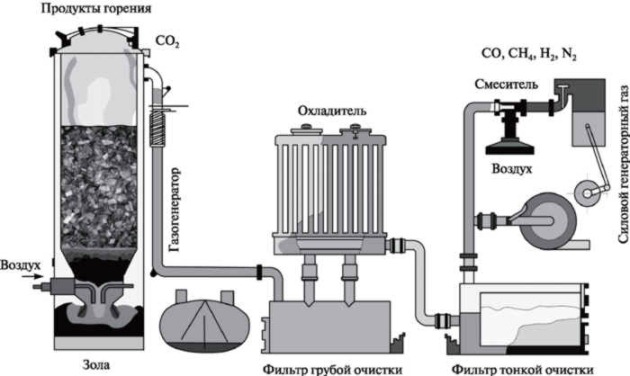

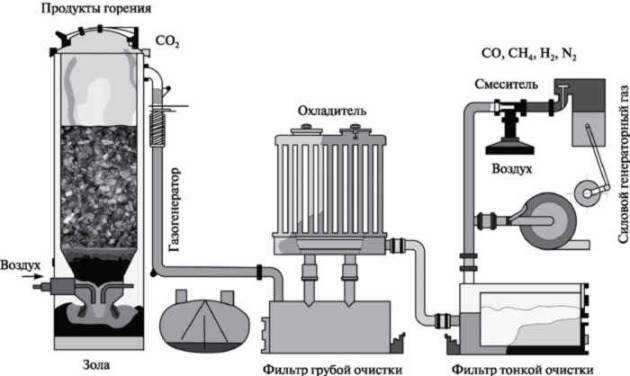

Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха. На этом несложном принципе работает и автомобильный газогенератор, простой по сути агрегат, но громоздкий и конструктивно осложненный дополнительными системами.

Также, помимо собственно производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. Соответственно, конструктивно классическая установка включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.

НПЗ вожу с собой

Простейший газогенератор имеет вид вертикального цилиндра, в который почти доверху загружается топливо — дрова, уголь, торф, прессованные пеллеты и т.п. Зона горения расположена внизу, именно здесь, в нижнем слое горящего топлива создается высокая температура (до 1 500 градусов по Цельсию), необходимая для выделения из более верхних слоев будущих компонентов топливной смеси — окиси углерода СО и водорода Н2. Далее горячая смесь этих газов поступает в охладитель, который снижает температуру, повышая таким образом удельную калорийность газа. Этот довольно крупный узел обычно приходилось помещать под кузовом машины. Расположенный следом по ходу газа фильтр-очиститель избавляет будущую топливную смесь от примесей и золы. Далее газ направляется в смеситель, где соединяется с воздухом, и окончательно приготовленная смесь направляется в камеру сгорания двигателя автомобиля.

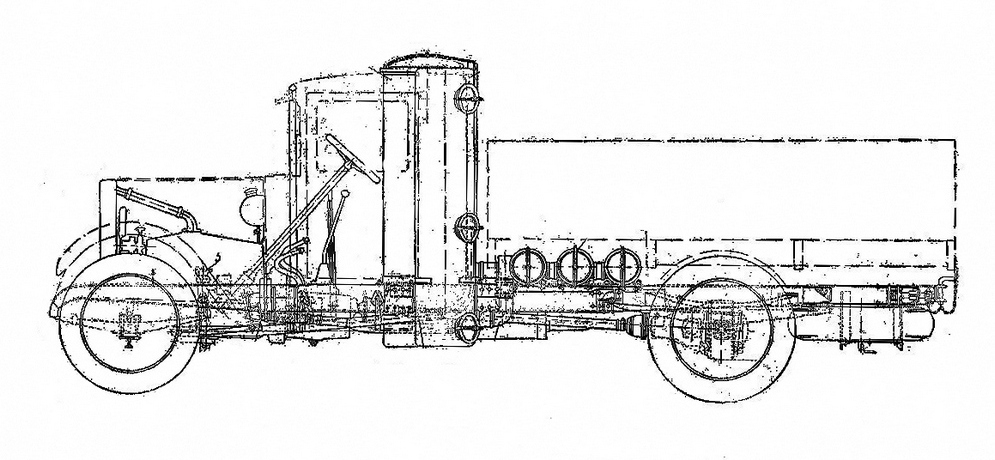

Схема автомобиля ЗИС-21 с газогенератором

Как видите, система производства топлива прямо на борту грузовика или легковушки занимала довольно много места и немало весила. Но игра стоила свеч. Благодаря собственному — и к тому же дармовому — топливу свой автономный транспорт могли себе позволить предприятия, расположенные за сотни и тысячи километров от баз снабжения ГСМ. Это достоинство долго не могло затмить все недостатки газогенераторных автомобилей, а их было немало:

— существенное сокращение пробега на одной заправке;

— снижение грузоподъемности автомобиля на 150-400 кг;

— уменьшение полезного объема кузова;

— хлопотный процесс «дозаправки» газового генератора;

— дополнительный комплекс регламентных сервисных работ;

— запуск генератора занимает от 10-15 минут;

— существенное снижение мощности двигателя.

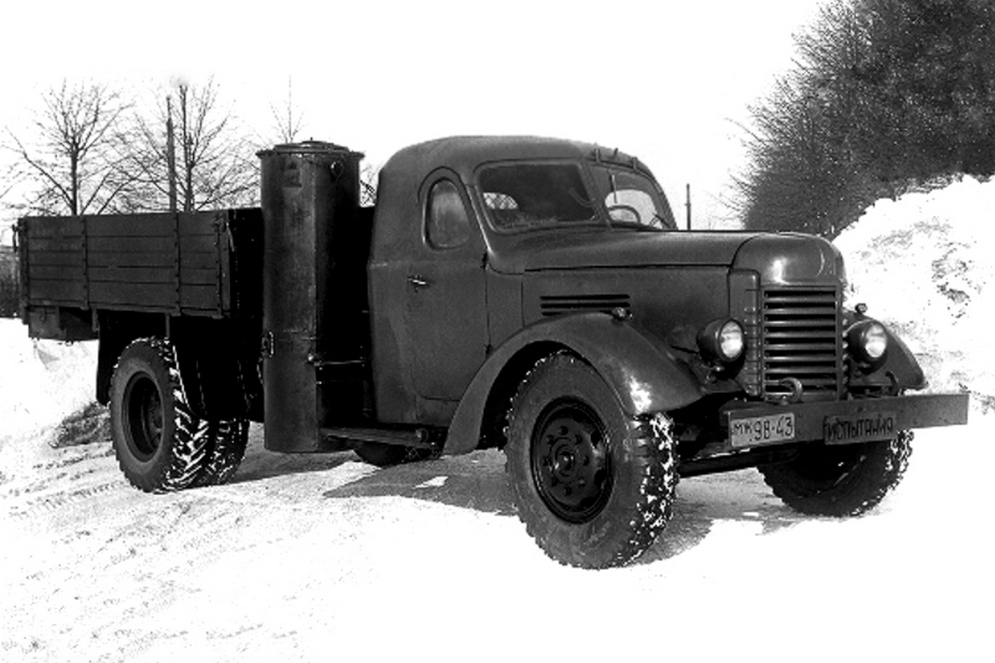

ЗиС 150УМ, опытная модель с газогенераторной установкой НАМИ 015УМ

В тайге заправок нет

Древесина всегда являлась основным топливом для газогенераторных автомобилей. В первую очередь, конечно, там, где дров в избытке, — на лесозаготовках, в мебельном и строительном производстве. Традиционные технологии лесопереработки при промышленном использовании древесины в эпоху расцвета «газгенов» около 30% от массы леса отпускали в отходы. Их и использовали как автомобильное топливо. Интересно, что правилами эксплуатации отечественных «газгенов» строжайше запрещалось использование деловой древесины, так как и отходов лесной промышленности было с избытком. Для газогенераторов годились как мягкие, так и твердые породы дерева.

Единственное требование — отсутствие на чурках гнили. Как показали многочисленные исследования, проведенные в 30-е годы в Научном автотракторном институте СССР, лучше всего в качестве топлива подходят дуб, бук, ясень и береза. Чурки, которыми заправлялись котлы газогенераторов, чаще всего имели прямоугольную форму со стороной 5-6 сантиметров. Сельскохозяйственные отходы (солома, лузга, опилки, кора, шишки и пр.) прессовали в специальные брикеты и также «заправляли» ими газогенераторы.

Главным недостатком «газгенов», как мы уже говорили, можно считать малый пробег на одной заправке. Так, одной загрузки древесными чурками советским грузовикам (см. ниже) хватало не более чем на 80-85 км пробега. Учитывая, что «заправляться» руководство по эксплуатации рекомендует при опустошении бака на 50-60%, то и вовсе пробег между заправками сокращается до 40-50 км. Во-вторых, сама установка, вырабатывающая генераторный газ, весит несколько сотен килограммов. К тому же двигатели, работающие на таком газе, выдают на 30-35% меньше мощности, чем их бензиновые аналоги.

Доработка автомобилей под дрова

Для работы на генератором газе автомобили приходилось приспосабливать, но изменения не были серьезными и порой были доступны даже вне заводских условий. Во-первых, в моторах повышали степень сжатия, чтобы не так существенна была потеря мощности. В некоторых случаях для улучшения наполнения цилиндров двигателя применялся даже турбонаддув. На многие «газифицированные» авто устанавливался генератор электрооборудования с повышенной отдачей, поскольку для вдувания воздуха в топку использовался достаточно мощный электровентилятор.

Для сохранения тяговых характеристик, в особенности это касалось грузовиков, при снизившейся мощности двигателя передаточные числа трансмиссии делали более высокими. Скорость движения падала, но для автомобилей, использующихся в лесной глуши и прочих пустынных и отдаленных районах это не имело решающего значения. Чтобы компенсировать изменившуюся из-за тяжелого газогенератора развесовку, в некоторых машинах усиливали подвеску.

Помимо того, из-за громоздкости «газового» оборудования отчасти приходилось перекомпоновывать автомобиль: менять, сдвигать грузовую платформу или урезать кабину грузовика, отказываться от багажника, переносить выхлопную систему.

Золотая эра «газгена» в СССР и за границей

Эра расцвета газогенераторных автомобилей пришлась на 30-40-е года прошлого века. Одновременно в нескольких странах с большими потребностями в автомобилях и малыми разведанными запасами нефти (СССР, Германия, Швеция) инженеры крупных предприятий и научных институтов взялись за разработку автотранспорта на дровах. Советские специалисты больше преуспели в создании грузовых автомобилей.

С 1935 года и до самого начала Великой Отечественной войны на разных предприятиях Министерства лесной промышленности и ГУЛАГа (Главное Управление ЛАГерей, увы, реалии той поры) «полуторки» ГАЗ-АА и «трехтонки» ЗИС-5, а также автобусы на их базе переделывались для работы на дровах. Также отдельными партиями газогенераторные версии грузовиков производились самими заводами-изготовителями машин. Например, советские автоисторики приводят цифру 33 840 — столько было выпущено газогенераторных «полуторок» ГАЗ-42. Газогенераторных ЗИСов моделей ЗИС-13 и ЗИС-21 в Москве выпущено более 16 тыс. единиц.

За довоенное время советскими инженерами было создано более 300 различных вариантов газогенераторных установок, из которых 10 дошли до серийного производства. Во время войны серийными заводами были подготовлены чертежи упрощенных установок, которые могли изготавливаться на местах в автомастерских без применения сложного оборудования. По воспоминаниям жителей северных и северо-восточных регионов СССР, грузовики на дровах можно было встретить в глубинке вплоть до 70-х годов ХХ века.

В Германии во время Второй Мировой войны наблюдался острый дефицит бензина. КБ двух компаний (Volkswagen и Mercedes-Benz) получили задание разработать газогенераторные версии своих популярных компактных машин. Обе фирмы в довольно сжатые сроки справились с поставленной задачей. На конвейер встали Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz 230. Интересно, что у серийных авто дополнительное оборудование даже не выступало за стандартные габариты «легковушек». В Volkswagen пошли еще дальше и создали опытный образец «дровяного» армейского Volkswagen Тур 82 («кюбельваген»).

Volkswagen Тур 82

Дровяные машины сегодня

К счастью, главное достоинство газогенераторных автомобилей — независимость от сети АЗС, сегодня стало малоактуальным. Однако в свете современных экологических веяний на первый план вышло другое достоинство автомобилей на дровах — работа на возобновляемом топливе без какой-либо его химической подготовки, без дополнительной траты энергии на производство топлива. Как показывают теоретические расчеты и практические испытания, мотор на дровах меньше вредит атмосфере своими выбросами, чем аналогичных двигатель, но уже работающий на бензине или солярке. Содержание выхлопных газов очень схоже с выбросами ДВС, работающих на природном газе.

И тем не менее тема с автомобилями на дровах утратила свою былую популярность. Забыть о газогенераторах не дают в основном инженеры-энтузиасты, которые ради экономии на топливе или в качестве эксперимента переоборудуют свои личные машины для работы на генераторном газе. На постсоветском пространстве есть удачные примеры «газгенов» на базе легковушек АЗЛК-2141 и ГАЗ-24, грузовика ГАЗ-52, микроавтобуса РАФ-2203 и пр. По словам конструкторов, их творения могут проезжать на одной заправке до 120 км со скоростью 80-90 км/ч.

К примеру, переведенный житомирскими инженерами в 2009 году на дрова ГАЗ-52 расходует около 50 кг древесных чурок на 100 км пробега. По словам конструкторов, подкидывать дровишки нужно каждые 75-80 км. Газогенераторная установка традиционно для грузовиков расположилась между кабиной и кузовом. После розжига топки должно пройти около 20 минут, прежде чем ГАЗ-52 сможет начинать движение (в первые минуты работы генератора выработанный им газ не имеет нужных горючих свойств). По расчетам разработчиков, 1 км на дровах обходится в 3-4 раза дешевле, чем на дизельном топливе или бензине.

Газогенераторная установка ГАЗ-52

Единственная на сегодняшний день страна, в которой массово используются автомобили на дровах, — это Северная Корея. В связи с тотальной мировой изоляцией там наблюдается определенный дефицит жидкого топлива. И дрова снова приходят на выручку тем, кто оказался в нелегком положении.

Газогенераторные двигатели: принцип работы, технические характеристики, топливо

Газогенераторные двигатели имеют один неоспоримый плюс — возобновляемое топливо, которое не проходит предварительной обработки. История использования машин с таким оборудованием достаточно длительная. Сейчас они не так популярны, как раньше, но понемногу все же возвращаются в строй.

Основные особенности

Газогенераторный двигатель имеет несколько неоспоримых положительных особенностей. Во-первых, топливо для устройства очень дешевое. Во-вторых, во время эксплуатации прибора появляется зола, которую можно использовать в качестве удобрения, к примеру. В-третьих, автомобилю не потребуется установка мощных химических аккумуляторов.

Газогенераторные двигатели доказали свое право на существование уже очень давно. На сегодняшний день их показатели, конечно же, сильно уступают новым моделям, работающим на бензине. Однако для большинства рядовых автолюбителей вполне могут подойти. Газогенераторная установка позволит развить скорость до 100 км/ч, приблизительный максимальный пробег составит около 100 км. Чтобы повысить этот параметр, придется возить на заднем сиденье дополнительные мешки с дровами и периодически вручную добавлять «топливо» в бак.

Как работает устройство

Принцип работы газогенератора — синтез газа. Это процесс, в ходе которого, горючий газ будет образовываться при сгорании органического материала. Для того чтобы запустить такой процесс, необходимо достичь нужной температуры. Синтез газа начинается при достижении показателя в 1400 градусов по Цельсию. В качестве топлива для газогенераторного двигателя могут использоваться торф, брикеты с углем и некоторые другие материалы. Однако, как показала практика, наиболее распространенным и удобным материалом в качестве топлива выступает древесина. Хотя здесь стоит отметить, что дрова обладают одним недостатком — уменьшение заряда рабочей смеси. Вследствие этого несколько понижается и мощность установки.

Можно добавить, что двигатель на дровах такого типа обычно используется с уже установленным ДВС.

Технические показатели

Если стоит выбор, к примеру, между покупкой автомобиля с традиционным двигателем или с газогенератором, то нужно подробно остановиться на рассмотрении технических данных второго варианта.

Масса двигателя на дровах достаточно большая, из-за чего теряется некоторая часть маневренности. Этот недостаток становится опасным, если развивать большую скорость. По этой причине доводить автомобиль даже до 100 км/ч не слишком разумное решение — придется ездить медленнее. Есть еще несколько важных технических данных такого оборудования.

Газовый двигатель, работающий на дровах, обладает большей степенью сжатия, чем грузовые бензиновые двигатели. Что касается мощности, то газогенератор, естественно, проигрывает бензиновому мотору.

Последнее отличие не в пользу газовой модели — это грузоподъемность, в которой он также проигрывает автомобилю с бензиновым двигателем.

Здесь еще важно отметить, что древесный газ характеризуется низкой энергетической ценностью, если сравнивать его с природным. Авто на дровах будет неизбежно терять в динамических свойствах, что также следует учитывать водителю такого транспортного средства.

Некоторые предпочитают установку объемного газогенератора осуществлять на прицеп, а не на сам автомобиль. В таком случае и быстро разогнаться не получится, и маневрировать особо не выйдет. Прицеп будет являться своеобразным ограничителем.

Плюсы газогенераторов

Если говорить о плюсах автомобилей с газогенераторными двигателями, то на первый план сразу же выдвигается возможность использования возобновляемого топлива без предварительной обработки. К примеру, чтобы преобразовать биомассу в пригодное топливо, допустим в этанол или биодизель, расходуется энергия, в том числе и энергия СО2. Причем в некоторых случаях для преобразования расходуется больше энергии, чем содержит изначальное вещество. Что же касается газогенераторного двигателя на дровах, то он не требует затрат энергии для производства своего топлива. Разве что нужно порезать и нарубить саму древесину для удобства загрузки.

Если сравнивать авто с генератором газа и электромобилем, то можно выделить такое преимущество: отсутствие необходимости в мощном химическом источнике энергии — аккумуляторе. Недостаток таких химических аккумуляторов в том, что у них есть свойство саморазрядки, а потому перед эксплуатацией такого авто его нужно не забывать заряжать. Если говорить об устройствах, генерирующих газ, то они сами по себе являются «натуральными» аккумуляторами.

При правильной сборке генератора газа и его работе в автомобиле, он будет значительно меньше засорять окружающую среду, чем любой бензиновый или дизельный двигатель. Конечно, если сравнивать с электромобилем, который вовсе не создает выбросов в атмосферу, газогенератор проигрывает. Однако для зарядки электрических авто требуется много энергии, а она все еще добывается традиционными способами, сильно загрязняющими воздух.

Минусы газогенераторов

Несмотря на определенные преимущества таких установок, их монтаж все еще остается очень индивидуальным решением и не самым оптимальным. Сама по себе установка, генерирующая газ, занимает много места, а весит она несколько сотен килограммов. При этом всю эту громоздкую конструкцию придется перевозить с собой. Большие габариты газовой установки обусловлены тем, что древесный газ характеризуется низким коэффициентом удельной энергии. Для примера можно сравнить удельную энергетическую ценность древесного газа, которая составляет 5,7 МДж/кг, с энергией, выделяющейся при сгорании бензина — 44 МДж/кг, или 56 МДж/кг — результатом сгорания природного газа.

Работа автомобиля на газогенераторе

При эксплуатации такого газового двигателя не получится достичь скорости и ускорения, возможных при использовании бензинового аналога. Проблема заключается в составе древесного газа. Он на 50 % состоит из азота, на 20 % из окиси углерода; оставшиеся 18 % — водород, 8 % — двуокись углерода, 4 % — метан. Азот, который занимает половину удельной массы газа, вовсе не способен поддерживать горение, а соединения на основе углерода снижают эффективность горения. Большое количества азота уменьшает общую мощность такого генератора примерно на 30-50 процентов. Углерод снижает скорость горения газа, из-за чего не удается достичь высоких оборотов. Как следствие этого, понижаются динамические показатели автомобиля.

Применение генератора газа

Следует отметить еще одну небольшую проблему газогенераторных автомобилей, которая связана конкретно с их применением. Она связана с тем, что установке необходимо выйти на рабочую температуру, и только потом можно ехать. Время, требуемое для выхода на такую температуру, примерно 10 минут. Кроме этого, перед следующей загрузкой дров необходимо каждый раз лопаткой вычищать золу. Еще одна проблема в обслуживании — образование смол. Сейчас она стоит уже не так остро, как раньше, но все равно приходится очищать фильтры от загрязнений. Все это приводит к необходимости частого обслуживания генератора.

Если говорить в общем об уходе за таким устройством, то можно сказать так: появляется много хлопот с обслуживанием, которые полностью отсутствуют у бензиновых двигателей.

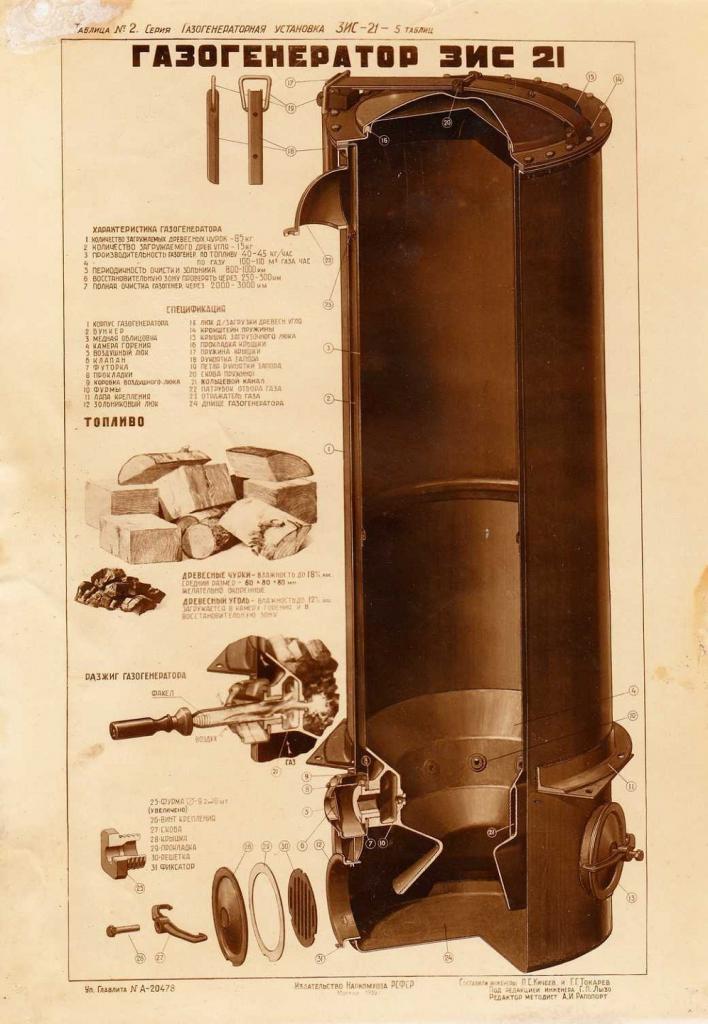

Генераторная установка для ЗИС-21

Как уже говорилось, основной принцип работы генератора — превращение твердого топлива в газ, поступающего в цилиндры. Газогенераторный ЗИС-21 в основном работал на таком топливе, как дуб и береза. Иногда использовался бурый вид угля, так как он был наименее гигроскопичным и давал больше всего газа на выходе.

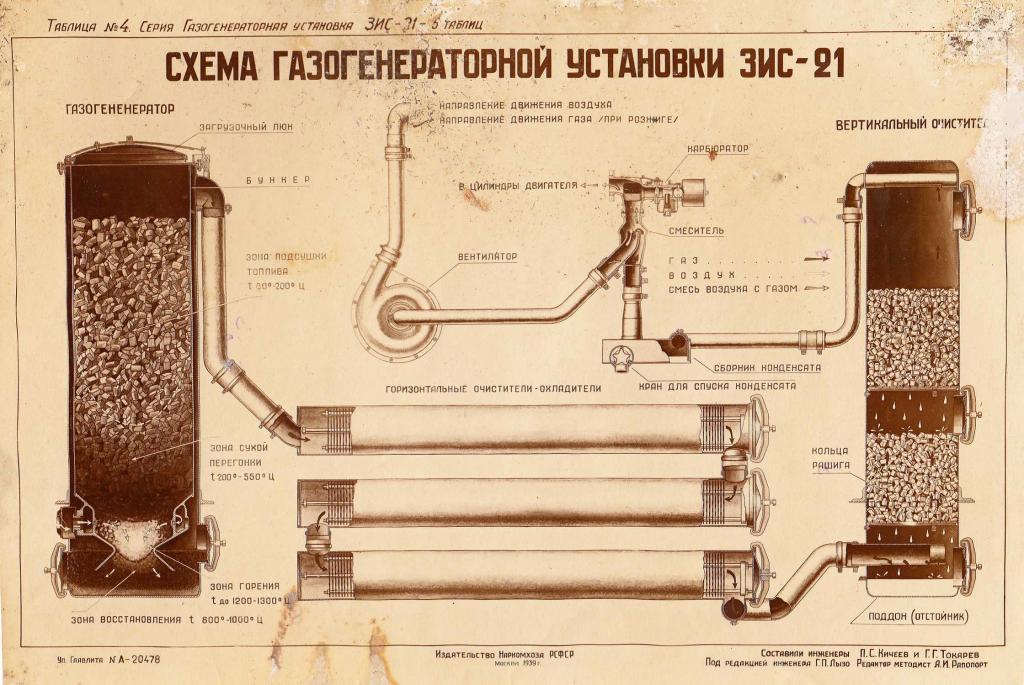

Что касается конструкции типового генератора газа для ЗИС-21, то состоял он из следующих элементов: непосредственно самого газогенератора, охладителя-очистителя, тонкого очистителя, смесителя и электрического вентилятора.

Работа установки на ЗИС

В верхней части генератора располагался бункер, в который загружалось твердое топливо. Непосредственно под самим бункером располагался топливник. Здесь осуществлялось сжигание древесины. По мере того как сгорало старое топливо, осуществлялась «автоматическая подача» новой древесины. На деле же она просто падала из бункера в топливник под собственным весом, когда освобождалось место. Сама газогенерирующая установка располагалась с левого борта автомобиля.

В этом же топливнике происходило и образование окиси углерода из-за протягивания воздуха сквозь горящее топливо. Просасывание кислорода происходило либо за счет разрежения в цилиндрах, либо за счет работы электрического вентилятора. Эти методы являлись принудительными, но были установки и с естественной тягой воздуха. Однако в таком случае на подготовку к запуску могло уйти до часа времени.

Под топливником располагался зольник, как в любой обычной печи. Здесь скапливались продукты сгорания. Каждые 80-100 км было необходимо очищать его от золы. Однако здесь справедливо будет отметить, что этот факт доставлял проблемы лишь водителю транспортного средства.

Путь газа в установке и очистка

Весь полученный в процессе сгорания дров газ поступал в рубашку, которая окружала бункер. Таким образом достигался подогрев этого отсека. Это было необходимо, чтобы предварительно просушить всю древесину, подготовленную для сжигания. Далее стоит отметить, что после выхода из генератора газ имел температуру примерно 110-140 градусов. Поэтому он должен был проходить через секции радиатора. Там он не только понижал свою температуру, но и попутно очищался от тяжелых химических примесей.

Что касается очистки, то она происходила таким образом. Секции очистителя-теплообменника представляли собой внутренние перфорированные трубы. Эта конструкция была схожа с нынешними выхлопными системами. Горячий газ сильно расширялся, из-за чего терял скорость течения. Проходя через лабиринты труб, он еще сильнее замедлялся. Примеси отсеивались от него и оставались на внутренних стенках наружных труб обменников тепла. После этого следовал тонкий очиститель.

Вывод

В конце можно подвести следующий итог. Характеристики газогенераторных двигателей достаточно слабые, если сравнивать их с бензиновыми. Установка имеет некоторые преимущества, однако она достаточно неудобна в эксплуатации, требует постоянного и тщательного ухода. Кроме того, она не позволяет развивать большую скорость и снижает маневренность. По этим причинам автомобили с такими газовыми генераторами не пользуются практически большой популярностью.

Газогенераторный двигатель на дровах: принцип работы, рекомендации по самостоятельной сборке

Дата публикации: 1 октября 2019

- Принцип работы газогенераторного двигателя на дровах

- Газогенераторная установка своими руками: профессиональные рекомендации по сборке

Постепенное сокращение запасов природных ресурсов и сложности с их добычей заставляют искать альтернативные источники энергии, одновременно недорогие и эффективные. Так, попытки заменить бензин или природный газ натолкнули на идею использовать уголь и натуральную древесину. Высушенные дрова дают значительное количество энергии и вполне подходят для использования в двс — двигателях внутреннего сгорания — при условии некоторой доработки их конструкции.

Первые эксперименты по созданию и испытанию двигателя на дровах в середине прошлого столетия завершились успешно. Поэтому ряд производственных мощностей в разных странах мира был переведен в режим серийного выпуска газогенераторных автомобилей на дровах, которые нашли широкое применение в военные годы. Позже от их использования отказались, но идея применения угля и дров в качестве источника энергии сохранила свою актуальность.

Сегодня создать в домашних условиях двигатель внутреннего сгорания на дровах не составит особого труда. А взамен можно получить работающий газогенератор для автомобиля или для отопительного оборудования, не требующий запасов дорогостоящего топлива.

Принцип работы газогенераторного двигателя на дровах

В основу работы газогенераторной установки положен процесс пиролиза — получение горючей газовой смеси из древесины. В ее составе значительную часть занимает угарный газ, или окись углерода, также присутствуют свободный водород, метан и некоторые углеводородные соединения. Незначительный процент в смеси составляют балластные газы — азот, водяной пар и углекислый газ. Пиролиз происходит в газогенераторе. Конструкция устройства представляет собой закрытую емкость с колосниками, в которую через верхний бункер поступает твердое топливо. В качестве дымохода используется патрубок для выхода полученной газовой смеси. Последовательность пиролиза выглядит следующим образом:

- В нижней части газогенератора под колосниками сгорают дрова. В процессе их горения в камеру нагнетается воздух в объеме около 35% от необходимого количества для переработки всех дров.

- Большое количество тепловой энергии от сгорания дров запускает реакцию кислорода воздуха и углерода, в результате чего образуется углекислота.

- В зоне газификации газогенератора углекислый газ дополнительно получает углерод из древесины, превращаясь в угарный газ. Одновременно в результате разложения водяного пара образуется свободный водород.

- Проходя через сухую древесину, раскаленные газы способствуют ее подсушиванию и превращению в полукокс, что способствует выделению еще большего объема углерода. Процесс носит название сухой перегонки и сегодня находит свое применение в ряде отраслей топливной промышленности.

- Образовавшаяся газовая смесь выходит из газогенератора через патрубок и поступает на очистку от посторонних примесей и взвесей для дальнейшей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

Очистка получившейся газовой смеси — обязательный процесс переработки дров. Отказ от нее вызывает быстрое загрязнение и порчу двигателя, чувствительного к качеству и химическому составу газового топлива. Специально для его очистки была сконструирована фильтрующая система, состоящая из трех частей:

- Циклон, или фильтр грубой очистки. Представляет собой вертикальный цилиндр конусообразной формы. Газовая смесь циркулирует вдоль стенок на высокой скорости, в результате чего под воздействием центробежной силы крупные частицы выделяются из общей массы и падают на дно устройства. Затем они выводятся из фильтра, чтобы не загрязнять новую порцию смеси.

- Радиатор — охладитель газовой смеси. Здесь очищенная смесь охлаждается до температуры, при которой она легко воспламеняется. Подача газа в радиатор осуществляется методом нагнетания.

- Фильтр тонкой очистки. Здесь происходит удаление из газовой смеси мелкой взвеси сажи и золы, которую не удалось извлечь в циклоне.

Очищенная и охлажденная газовая смесь подается в двигатель внутреннего сгорания автомобиля или отопительного котла. Ее горение дает необходимое количество энергии для движения транспортного средства или для обогрева здания.

Газогенераторная установка своими руками: профессиональные рекомендации по сборке

Задавшись целью сделать двс на генераторном газе для автомобиля или отопительной системы, стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Перевести на газ можно только автомобиль с карбюратором. Для современных транспортных средств требуется менять прошивку контроллера, иначе новое топливо не запустит его движение.

- Чем выше мощность двигателя, тем производительнее должен быть газогенератор.

- Установка газовой системы в багажник потребует дополнительного места. Рекомендуется вырезать часть днища или установить конструкцию на прицеп.

- Для изготовления камеры газификации потребуется термостойкий стальной сплав, например, низкоуглеродистая сталь толщиной не менее 4 мм.

Обратите внимание: попытка увеличить диаметр камеры для повышения объемов выработки топлива нецелесообразна. Производительность устройства увеличится незначительно, тогда как качество переработки древесного сырья станет значительно хуже.

Для сборки работающего газогенераторного двигателя на дровах потребуются:

- старый газовый баллон;

- ресивер от грузовика или толстостенная труба;

- графитно-асбестовый шнур для уплотнения крышки;

- несколько стальных труб или радиаторов для системы фильтрации;

- небольшой вентилятор для розжига;

- листовой металл толщиной 1,5 мм.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

- Циклон сваривается из отрезка трубы 10 см. Входной патрубок должен быть расположен сбоку устройства, выпускной — сверху емкости.

- Для охладителя подбирается труба в виде змеевика или радиатор.

- На роль фильтра тонкой очистки подойдет бочка или отрезок трубы, наполненный базальтовым волокном.

Запустить процесс розжига поможет вентилятор, полностью состоящий из металлических элементов. Это требование обусловлено безопасной работой устройства: только металл способен выдержать контакт с раскаленной газовой смесью. Топливная магистраль, ведущая от генератора к карбюратору, изготавливается из стальной трубы и монтируется под днищем машины.

Оптимизировать работу газогенератора удастся благодаря следующим рекомендациям:

- Размер дровяных чурок не должен быть более 6 см;

- Древесина должна быть полностью высушенной, чтобы часть энергии не тратилась на подсушивание дров;

- Розжиг топлива осуществляется при включенном вентиляторе не позднее чем за 20 минут до начала движения.

Обратите внимание: автомобиль на газогенераторном двигателе теряет до 50% мощности. Поэтому ждать от машины высокой скорости и быстрого старта после непродолжительной остановки не приходится.

14.02.2015. Тенденции и выставки

14.02.2015. Тенденции и выставки На энергетическом рынке ФРГ грядут перемены

На энергетическом рынке ФРГ грядут перемены Солнечная энергия даром

Солнечная энергия даром В России простимулируют использование возобновляемых источников энергии

В России простимулируют использование возобновляемых источников энергии

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.

«Газгены». Автомобили на дровах

В Советском Союзе грузовики с газогенераторными двигателями во время войны взяли на себя львиную долю работы в тылу

Сегодня автомобили на дровах, то есть оборудованные газогенераторным двигателем, кажутся анахронизмом. Но, возможно, в будущем они вновь будут востребованы из-за постепенного исчерпания запасов углеводородов. Иными словами, по той же причине, по которой «газгены» в середине ХХ века стали настоящим спасением для воюющих стран. Почти весь бензин в годы войны доставался танкам, самолетам и военным грузовикам, а в тылу пригодились автомобили, которые можно было «заправлять» чем угодно – от угольных брикетов до шишек и от сосновых чурок до соломы.

Даешь газогенераторы!

Что такое газогенератор? Если говорить грубо, то это специальная печь для сжигания, «труба» которой через сложную систему охладителей и фильтров подсоединена к обычному двигателю внутреннего сгорания. В печи может гореть что угодно, практически любая органика, лишь бы при это выделялся оксид углерода, который потом в охладителях насыщается водородом.

Такую смесь называют генераторным газом, и его вполне можно использовать вместо бензина или солярки. Причем для этого не нужно даже серьезно переделывать двигатель, достаточно заменить в нем лишь некоторые принципиальные детали, например, установить смеситель вместо карбюратора, увеличить степень сжатия. А можно обойтись и без доработки, хотя в таком случае мощность мотора заметно будет уступать тому, что работает с использованием бензина или солярки. Весь вопрос в том, есть ли этот бензин и солярка в наличии и как близко.

В Советском Союзе работы над установкой газогенераторов на автомобили начались практически одновременно с Европой – в 1923 году. В этом году патент на собственную газогенераторную установку получил ленинградский профессор В.С. Наумов – человек, который позднее стал одним из наиболее активных сторонников развития этого вида топлива. В 1927 году газогенератор его конструкции установили на итальянский грузовик-полуторатонник «Фиат» и убедились, что схема совершенно работоспособна. А еще через год по инициативе Наумова был организован первый в стране пробег газогенераторых автомобилей. В нем участвовали тот самый «Фиат» и французский «Сомюа» грузоподъемностью 3,5 т с газогенератором «Рекс». Оба автомобиля проехали по маршруту Ленинград – Москва и доказали, что газогенераторные двигатели вполне пригодны для массовой установки на автомобили.

В 1934 году советское Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог «Автодор» в честь своего семилетия организовало новый автопробег, в котором участвовало уже семь газогенераторных автомобилей. Главной целью акции заявлялась проверка работоспособности отечественных газогенераторов. Условия для этого оказались самыми жесткими: из Москвы в Ленинград все машины ехали под проливным дождем, а обратно – в снегу и тумане, по обледенелым дорогам. Доехали все, что еще раз подтвердило эффективность и работоспособность газогенераторов. А через год советское правительство принимает постановление «О переводе занятого на лесовывозке автомобильно-тракторного парка на древесное топливо». Решение было очевидным: лесоразработки шли в труднодоступных районах, и стоимость доставки туда обычного бензина была экономически неоправданной.

Первые серийные

Чем яснее становился гром неизбежной новой мировой войны, тем большее внимание в СССР получала газогенераторная тема. 28 февраля 1938 года появляется специальное постановление Совнаркома о производстве газогенераторных тракторов и автомобилей в 1938-1940 годах. А в июле стартовал очередной, но уже куда более масштабный газогенераторный автопробег по маршруту Москва – Пенза – Куйбышев – Казань – Уфа – Магнитогорск – Челябинск – Омск – Петропавловск – Свердловск – Пермь – Киров – Горький – Ярославль – Вологда – Ленинград – Псков – Витебск – Минск – Гомель – Чернигов – Киев – Курск – Орел – Тула – Москва. В нем участвовали 17 автомобилей, в том числе 12 с газовыми генераторами (шесть «ЗИСов», пять ГАЗ-АА и один ЗИС-8) и пять с обычными двигателями на бензине. Причем «газгены» шли и на дровах, и на угле, а кое-где даже на соломенных брикетах! За 58 дней они преодолели почти 11 тысяч километров и дошли до финиша без аварий и серьезных поломок. Это послужило отличной рекламой газогенераторным автомобилям, в способностях которых теперь уже нельзя было сомневаться.

Грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-АА с газогенераторными установками, участвовавшие в пробеге, были уже не опытными образцами, а вполне серийной продукцией. Газогенераторные «ЗИСы» (модель ЗИС-13) начали выпускать в Москве еще в 1936 году. Базой для него послужил удлиненный вариант классического ЗИС-5 – так называемый ЗИС-14, спрос на который был гораздо ниже, чем на «пятерку». На него ставили газогенератор модели Александра Пельтцера (брата знаменитой актрисы Татьяны Пельтцер), и получалась машина, которая могла ездить на дровах. За два года удалось собрать всего 900 автомобилей, а потом на конвейере появилась гораздо более знаменитая модель – ЗИС-21. Она представляла собой тот же ЗИС-5, но с газогенератором НАТИ-Г14, которое производил столичный завод «Комета».

У газогенераторных грузовиков было несколько особенностей, которые делали их менее удобными по сравнению с базовыми бензиновыми моделями. За счет размещения газогенераторной установки за кабиной уменьшался кузов, что вело к снижению грузоподъемности. Кроме того, основная колонна газогенератора ставилась справа, со стороны пассажирской двери, и эта дверь в лучшем случае становилась в полтора раза уже, а то и вообще убиралась, и пассажиру приходилось пробираться на свое место со стороны водительского. Да и средняя скорость у «газгенов» была на четверть, а то и на треть ниже, чем у базовой модели. И все равно эти машины пользовались большим спросом, особенно в отдаленных районах, куда было трудно доставлять бензин, но где всегда с лихвой хватало древесины. Потому ЗИС-21 выпустили большой серией: до осени 1941 года, пока завод не эвакуировали в Ульяновск и Миасс, в Москве собрали 15 445 экземпляров.

На долю именно этих машин выпала львиная доля тяжести работы в дальнем тылу, когда их бензиновых собратьев стали «призывать» в действующую армию. Как и прежде, они трудились на лесозаготовках, а вдобавок взяли на себя значительный объем тыловых перевозок. Да и не только тыловых: например, в испытывавшем дефицит бензина блокадном Ленинграде ими пользовались и гражданские власти, и военные, и даже по Дороге жизни ездило немало газогенераторных автомобилей.

Были это далеко не только московские ЗИС-21. С 1939 года на Горьковском автозаводе наладили выпуск своей газогенераторной модели – ГАЗ-42. Классической «полуторке» эта машина уступала и в грузоподъемности (1,2 тонны), и в скорости (максимум 50 км/ч), но такие же потери нес по сравнению с базовой моделью и ЗИС-21. Зато «заправлять» эти автомобили можно было практически чем угодно, хотя прежде всего в ход шла все та же сосновая чурка. Кроме нее, как выяснилось, очень хорошо годились дубовые, березовые, буковые и ясеневые дрова – главное, чтобы они были сухими и без гнили. Годились также шишки, опилки, кора, солома, торф, которые перед использованием нужно было лишь спрессовать в удобные для использования брикеты.

Правда, дозаправка газогенераторным машинам требовалась очень часто, практически каждые 60-80 километров, и взятый с собой запас твердого топлива отнимал существенную часть места в кузове. Но все равно это позволяло экономить бензин, который так был нужен на фронте. К тому же за Уралом на накатанных трассах придумали свой способ освободиться от запаса чурок. Их просто начали складывать в специальные поленницы по сторонам от накатанных трасс. Каждая такая «заправка» приходилась как раз на те самые полсотни километров; кстати, их и сейчас еще можно иногда встретить в глухих местах Сибири и Дальнего Востока.

Послевоенные «газгены»

Производство ГАЗ-42 завершили в 1946 году, выпустив в общей сложности 33 840 автомобилей. И в том же году на миасском Уральском автомобильном заводе имени Сталина – УралАЗе – возобновили сборку газогенераторных ЗИС-21. За основу был взят знаменитый «Захар Иваныч» – военная модификация ЗИС-5В, поэтому уральскую модель стали именовать ЗИС-21А (хотя в документах самого завода она частенько значилась под прежним «московским» индексом).

Наладить выпуск этих машин пришлось, поскольку после Победы страна по-прежнему испытывала дефицит топлива. За годы войны добыча нефти заметно снизилась; например, только в Бакинском районе она упала в два раза. Многие скважины в Закавказье и на Северном Кавказе пришлось забить, поскольку заниматься их разработкой в годы войны было некогда, да и опасно, плюс закавказскую нефть попросту невозможно было вывезти из-за близко подошедшего фронта. Надо учесть и такой фактор: после войны поставки нефтепродуктов, прежде всего авиационного топлива, по ленд-лизу быстро прекратились, а развивающаяся реактивная авиация требовала на порядки большего объема топлива.

Тогда-то на помощь вновь пришли газогенераторные автомобили, теперь уже уральского производства. С 1946-го по 1952-й годы УралАЗ выпускал модель ЗИС-21А, и с заводского конвейера сошли 18 620 таких автомобилей. В том же 1952 году на смену этой модели пришла более современная – УралЗИС-352. Главной его особенностью стала новая газогенераторная установка, которая могла сжигать вдвое более влажную, чем раньше, древесину. Если прежде для «газгенов» годились чурки влажностью не более 22%, то для УралЗИС-352 годилось и топливо с сорокапроцентной влажностью! Это было особенно актуально, поскольку основными районами, где работали газогенераторные автомобили, по-прежнему были Север и Дальний Восток.

«Триста пятьдесят второй» стал последним серийным газогенераторным автомобилем в СССР. Их выпуск прекратили в 1956 году, собрав 15 303 экземпляра. Но еще как минимум десяток лет машины с характерными двумя колоннами за кабиной можно было встретить практически по всей стране, а за Уралом они встречались и до конца 1970-х годов. Причина была той же, что и прежде: доставка бензина в отдаленные районы была затруднена, а деревянных чурок для газогенератора можно было нарубить и в ближайшем лесу.

Или как прожить на подножном корму

Мы достоверно не знаем, как будет выглядеть транспорт будущего. Гарантированно известно лишь то, что запасы нефти рано или поздно будут исчерпаны – и, как следствие, бензиновые и дизельные двигатели станут достоянием истории. Так что человечеству, желает оно того или нет, придется сделать выбор в пользу возобновляемых видов топлива.

Текст: Иван Картамцев

Светильный газ, подтолкнувший изобретателей к созданию газогенератора, первоначально использовался для освещения городских улиц. Газовые фонари можно встретить и сегодня, но наибольшее распространение они получили в XIX веке, утратив свою актуальность лишь в тридцатых годах прошлого века.

Светильный газ, подтолкнувший изобретателей к созданию газогенератора, первоначально использовался для освещения городских улиц. Газовые фонари можно встретить и сегодня, но наибольшее распространение они получили в XIX веке, утратив свою актуальность лишь в тридцатых годах прошлого века.

Но почему-то сегодня электричество рассматривается в качестве едва ли не единственной альтернативы бензину и солярке. И совершенно списан со счетов газогенераторный двигатель, который впервые начал массово эксплуатироваться более ста лет тому назад. В некоторых уголках мира и сейчас можно встретить этот нехитрый, а значит, бюджетный агрегат, пришедший на помощь тем, у кого нет средств на дорогостоящий электрический транспорт, зато в лесу растет полно дармовых дров, а под ногами дымит торф и весело похрустывает валежник.

Наша страна, с ее изобилием лесов, могла бы стать передовиком в этом направлении и показать пример остальным. Ведь газогенераторные автомобили могут без существенных конструктивных изменений быть построены на базе обычных машин с двигателями внутреннего сгорания, они практически не загрязняют атмосферу и не требуют создания сложной топливной и логистической инфраструктуры. К тому же у отечественных инженеров еще с тридцатых годов прошлого века накопился немалый опыт в этом направлении, пусть и не совсем удачный.

Одно из главных преимуществ газогенераторных установок заключается, прежде всего, в том, что они могут быть использованы практически повсеместно. На твердое топливо могут быть переведены легковые автомобили, грузовики, автобусы и даже моторные лодки. Не говоря уже о том, что газогенераторы прекрасно подходят для промышленного использования.

Уже тогда в одном лишь Советском Союзе насчитывалось около трехсот моделей газогенераторных установок. Тем не менее принцип их работы и внешний вид отличались друг от друга несущественно. Сердцем газгена является массивный бункер, в котором осуществляется сжигание твердого топлива. В зависимости от конструкции это могут быть древесные чурки, щепа, торф, уголь и даже отходы сельскохозяйственного производства, к примеру лузга. В результате сгорания материала образуется газообразная горючая смесь, в основе которой – окись углерода и водород с примесью балластных газов, таких как азот и углекислый газ. После прохождения процедуры очистки и охлаждения получившийся газ соединяется с воздухом и отправляется в карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, который при этом сохраняет способность работать на привычном жидком топливе. И все бы хорошо, но следует помнить о прогрессии – чем больше объем двигателя, тем массивнее потребуется газогенераторное оборудование. Благо разместить его можно практически где угодно, в том числе в багажнике и даже на прицепе. И пусть вас не смущает, что в таком виде газогенераторная установка больше напоминает передвижной мангал.

В период войны в Германии, помимо прочего, был налажен выпуск нескольких легковых газогенераторных автомобилей, предназначенных для гражданского населения. Среди них – народный KDF, буржуазный Mercedes-Benz 230 и даже роскошный лимузин Adler Diplomat L4, чей карбюраторный мотор объемом 2,9 литра «приспособился» употреблять деревянные чурки.

В зависимости от вида твердого топлива газогенераторный автомобиль в среднем теряет от 20 до 60 процентов прежней мощности мотора, а полной заправки хватает лишь на сотню километров. И если на березовых и сосновых дровах коэффициент полезного действия остается довольно высоким, то на жмыхе и лузге далеко не уедешь. Хозяйке на заметку: мощность современных газогенераторных установок по-прежнему напрямую зависит от сортов топлива. Так что тем смельчакам, кто всерьез вознамерился дать бой постоянному росту цен на бензин, придется принять как данность, что помимо набора гаечных ключей и домкрата их надежными спутниками станут пила да топор.

Cамое удивительное, что история помнит случаи, когда на твердое топливо были переведены даже спортивные болиды. В период с 1943 по 1945 год на гоночной трассе Интерлагос, что располагается в Бразилии, для участия в соревнованиях допускались исключительно газогенные автомобили. Сезон 1944 года тогда выиграл знаменитый бразильский гонщик Шико Ланди на болиде Alfa-Romeo.

Cамое удивительное, что история помнит случаи, когда на твердое топливо были переведены даже спортивные болиды. В период с 1943 по 1945 год на гоночной трассе Интерлагос, что располагается в Бразилии, для участия в соревнованиях допускались исключительно газогенные автомобили. Сезон 1944 года тогда выиграл знаменитый бразильский гонщик Шико Ланди на болиде Alfa-Romeo.

Лес рубят – щепки летят

Идею использования газа, получаемого в результате сгорания твердого топлива, с целью приведения в движение различных транспортных средств придумали и впервые реализовали во Франции. Некоторые исследователи в качестве отправной точки указывают 1801 год, когда изобретатель светильного газа Филипп Лебон получил патент на газовый двигатель. Но то была лишь теория. Уже во второй половине XIX века свои рабочие образцы газовых двигателей представили бельгиец Этьен Ленуар и немец Николас Отто. Тем не менее первый полноценный газогенераторный автомобиль, способный работать на дровах и древесном угле, был представлен Томасом Паркером в 1901 году.

Последующие годы ознаменовались рядом практических экспериментов, наибольшую заинтересованность в которых продемонстрировала Франция, испытывавшая на тот момент значительный дефицит энергоресурсов. В середине нулевых первые газогенераторные трактора и грузовые автомобили прошли ряд испытаний в Марокко, а в 1914 году во Франции был запущен рейсовый автобус Berliet, курсировавший по маршруту Париж – Руан. Тогда же был выявлен ряд проблем существующих газогенераторных двигателей. Помимо относительно низкого коэффициента полезного действия, они оказались довольно чувствительны к качеству твердого топлива. Так что во избежание осаждения смол и порчи оборудования потребовалась дополнительная установка газоочистителя, что никак не могло положительно сказаться на массе и без того габаритной конструкции. На этом в истории газогенераторных моторов мог быть поставлен крест, но вмешалась другая история. Началась Первая мировая война, которая заставила воюющие стороны пересмотреть свои экономические приоритеты.

Газогенераторный автомобиль предъявляет повышенные требования к водителю. Ему приходится не только следить за исправной работой оборудования, но также заниматься заготовкой материала. Кроме того, в случае использования дров водитель должен удостовериться, что чурки не отсырели во время дождя и к тому же имеют подходящий размер, пригодный для загрузки в бункер. Учитывая эти и прочие сложности эксплуатации, многие воспринимали газогенераторные автомобили как обузу, от которой проще и надежнее избавиться.