Поездом Москва — Петербург за полтора часа. Что такое маглев и почему его до сих пор нет в России

Наша страна одной из первых построила самые быстрые в мире поезда на магнитной подушке. А сейчас у отечественных учёных есть маглев-технология, которой могут позавидовать в Шанхае и Токио. Когда мы сможем объехать всю Россию за 14 часов?

Коллаж © LIFE Фото © LIFE / Стас Вазовски © Shutterstock

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Выглядит величественно, верно? Этот потерпевший крушение космический корабль — советский поезд маглев. Магнитолевитационный. То есть поезд, который не едет, а летит, не касаясь путей. Это не макет, не бутафория. Он настоящий. Он ездил.

Репортаж о советском маглеве для телевидения Австралии, 1986 год. Видео предоставлено Московским государственным университетом путей сообщения

А вот, кстати, ещё, не припоминаете? Короткометражка 1987 года из цикла «Этот фантастический мир». Была такая телепрограмма, вёл её космонавт Георгий Гречко. Это 12-й выпуск под названием «С роботами не шутят» по рассказу «Судебный процесс» шведского писателя Фредерика Чиландера. Человек с цветами — Авангард Леонтьев, а перекрашенный специально для фильма вагон с надписью Fire-ball и есть тот шаг в будущее, который не произошёл.

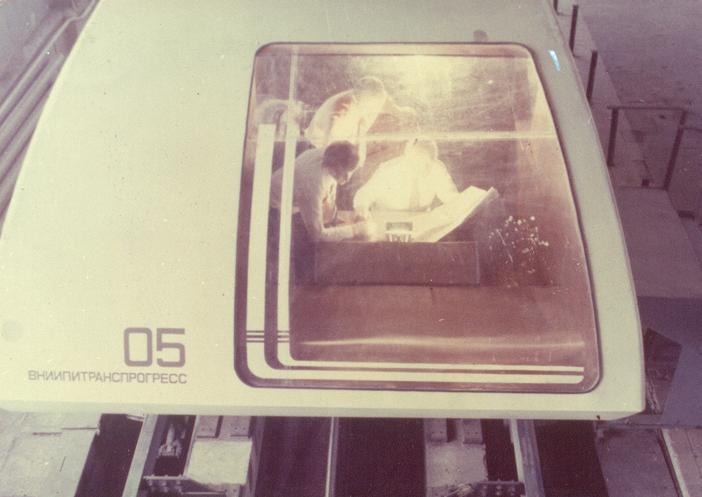

В реальности на нём написано ТП-05. Поскольку это была разработка института ВНИИПИ Транспрогресс, позволим себе предположить, что ТП — это от слов «транспорт» и «прогресс». Его специалисты трудились над технологией маглева ещё с 70-х. Испытания этого вагона начались в 1986-м. Он был не просто демонстрационным.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Вагон строился, чтобы показать, как это будет работать, как будет перевозить пассажиров на проекте Ереван — Севан — Абовян. Но случилось землетрясение в Спитаке, и закончилось финансирование. Хотя мы уже начали строительство, уже первые сваи там забили

Главный конструктор по транспорту на магнитном подвесе инженерно-научного центра «Тэмп», доктор электротехники

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

Главный конструктор магнитолевитационного вагона ТП-05 Андрей Галенко (справа). Фото © LIFE / Стас Вазовски

Ещё один вариант советского летающего поезда создавали для маршрута Алма-Ата — Медео.

Но руководство в конце концов сказало: ну, это всё хорошо, ребята, но мы будем строить метро

Главный конструктор по транспорту на магнитном подвесе инженерно-научного центра «Тэмп», доктор электротехники

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

Был и проект маглева Москва — Шереметьево. Но это было в 1992 году.

Проект был закрыт из-за отсутствия финансирования. 1992 год. Каждый выживал как мог. Всё разрушили, что могли

Главный конструктор по транспорту на магнитном подвесе инженерно-научного центра «Тэмп», доктор электротехники

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1286763730584.663.png» loading=»lazy» />

Надо сказать, что после распада СССР отечественные маглев-технологии продолжали и продолжают развивать. Кстати, вы знали, что московский монорельс, который столичное правительство на днях предложило закрыть, тоже, по сути, магнитолевитационный транспорт? Под вагонами состава и на путевой структуре есть магниты, именно они и удерживают состав на своём месте. Этот транспорт, которым Москва когда-то гордилась, разрабатывали те же люди, которые создавали советский маглев.

Юра, мы ещё не всё! Россия могла строить многоразовые ракеты раньше Илона Маска

Как устроен маглев

Вспомните «фокус» из школьной программы: если повернуть магниты друг к другу разными полюсами, они притягиваются, одинаковыми — отталкиваются. Вот этим и ещё некоторыми вещами из школьного курса физики и решили воспользоваться для создания прогрессивного транспорта. Под вагоном закрепили электромагниты. Разработчики называют это магнитной лыжей.

Магниты под днищем советского маглева ТП-05. Фото © LIFE / Стас Вазовски

Электромагниты расположены не только под вагоном, но и под самими рельсами. При взаимодействии магнитов поезда и рельсов образуется магнитная подушка, по которой «скользит» состав. Из-за этого эффекта 18-тонный вагон, рассчитанный на четыре десятка пассажиров, зависает на высоте около сантиметра. А чтобы он поехал, при помощи электричества создаётся бегущее магнитное поле, оно образует движущую силу, которая и толкает вагон.

Что это нам даёт

Маглев способен обеспечить передвижение на скорости до 600 километров в час. Если подумать, трасса Санкт-Петербург — Петрозаводск — Ханты-Мансийск — Челябинск — Владивосток длиной более 12 тысяч километров могла бы преодолеваться за 14 часов

Заместитель генерального директора НИИ электрофизической аппаратуры по термоядерным и магнитным технологиям

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

В городе магнитолевитационную трассу можно строить буквально в двух метрах от стеклянной поверхности любого здания. Нет вибрации, нет шума, только рассекаемый воздух

Заместитель генерального директора НИИ электрофизической аппаратуры по термоядерным и магнитным технологиям

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

Если сейчас у нас на путь между Петербургом и Москвой выходит до полутора тысяч рабочих каждую ночь, чтобы поправить его перед дальнейшей эксплуатацией, то здесь этого не надо. Нет контакта с путями — нет износа

Заместитель генерального директора НИИ электрофизической аппаратуры по термоядерным и магнитным технологиям

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

» ratio=»1/1″ src=»https://static.life.ru/publications/2020/9/9/1156256721103.5117.png» loading=»lazy» />

Как рассчитали учёные из Петербургского университета путей сообщения и Российского университета транспорта, билет на российский маглев будет стоить примерно 2300 рублей — дешевле, чем на «Сапсан» (поездка на нём обходится от 2700 до 10 с лишним тысяч рублей).

Звёздные войны, новая эра. В России возродят советский боевой космолёт

Маглев в других странах

Шанхай. Поезд курсирует между аэропортом и метро. Пролетает 30 километров за 10 минут. Именно пролетает. Билет — 40 юаней, что в переводе 355 рублей. Как просветили создатели советского маглева, это адаптированная китайская версия немецкой системы «Трансрапид», разработанной в 60–70-е годы.

<>

Сеул, Южная Корея. Неторопливый маглев, всего 110 километров в час. А больше и не надо — линия всего шесть километров. Внутригородская.

В Японии маглев тестируют. Между Токио и Нагоей. Их разделяет примерно 440 километров. На машине ехать больше шести часов. А на новом поезде обещают всего час.

Но этот поезд летит по немного другой системе. Магниты на борту сделаны из материалов, которые держат при температуре жидкого азота. Это примерно минус 200 по Цельсию. Поэтому в таком лютом морозе ток через них проходит беспрепятственно. Это называется сверхпроводимостью: вещество приобретает сверхспособность проводить ток, ему нужно сравнительно мало электричества, чтобы создать мощное магнитное поле. Такая особенность имеется, например, у свинца, алюминия, олова и некоторых других металлов.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Это явление известно как «эффект Мейснера». Правда, сам профессор Мюнхенского университета Вальтер Фриц Мейснер величал его более возвышенно: «гроб Магомета». Дело в том, что в священной книге мусульман описано, как после смерти пророка Мохаммеда гроб с его телом висел в воздухе без всякой поддержки. Учёный не был религиозен, просто начитан.

Берётся сверхпроводник, в данном случае квадратная пластина из подходящего сплава. Заливается жидким азотом. Только, пожалуйста, без самодеятельности, все эксперименты под присмотром опытных людей. А теперь попробуем сверху положить магнитик. Ну как? Кажется, произошло чудо.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

В принципе, поезд можно сделать на таком эффекте, только нужно, наоборот, из магнита сделать дорогу, а внутри поезда разместить сверхпроводник, потому что дорогу мы не можем охлаждать, то есть у нас будет внутри поезда сверхпроводник, охлаждаемый жидким азотом, а полотно дороги сделано из магнитов, вдоль которых может левитировать состав

Советский маглев: будущее, которое не случилось

В 1979 году сразу две страны — Западная Германия и СССР — запустили экспериментальные образцы пассажирских маглевов. Маглев (magnetic levitation) — поезд на магнитной подушке, который при движении парит в воздухе, не касаясь никакой опоры. Немцы сделали из этого настоящую рекламу — маглев по коротенькой трассе возил посетителей Международной транспортной выставки IVA. У нас же с рекламой всегда было плохо, поэтому первый советский маглев ТП-01 ездил по заводской 36-метровой трассе.

Что такое маглев

Маглев — поезд на магнитной подушке, магнитоплан — это поезд, приводимый в движение мощным электромагнитным полем, которое одновременно приподнимает его над дорогой. Зазор совсем небольшой, примерно 15 мм (плюс-минус), но всё же маглев фактически летит. Никаких вам выхлопов. Никакого грохота многочисленных колёсных пар по рельсам, никакого рёва дизелей или гудения электромоторов. Сам по себе маглев перемещается бесшумно, только при большой скорости — несколько сотен километров в час — будет возникать аэродинамический шум.

Единственное, что ограничивает скорость маглева — мощность магнитов и аэродинамическое сопротивление. То есть в теории маглевы могут конкурировать со среднемагистральной авиацией.

Правда, есть у технологии и два важных недостатка: для движения маглевов нужно прокладывать отдельную дорожную сеть, а стоимость строительства и обслуживания одного километра гораздо выше, чем у традиционного ЖД-транспорта. С другой стороны, это отчасти компенсировалось крайне низким износом подвижного состава — ведь у маглева нет механической ходовой части, ничто не крутится, не стирается, не накапливает усталость металла. По сути, маглев — это капсула, висящая над дорогой благодаря отталкиванию магнитных полюсов.

Советский маглев

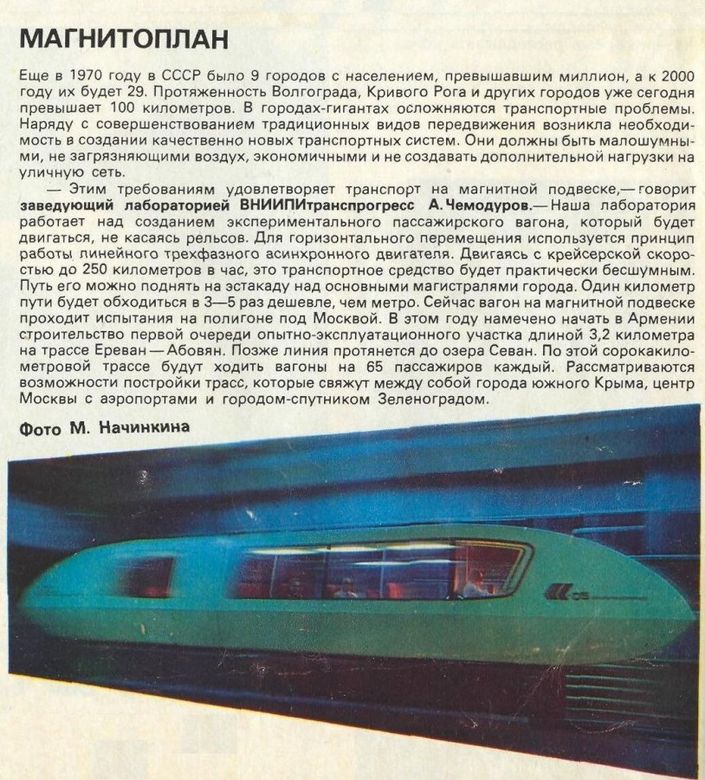

В 1970-х городское население в СССР быстро росло. С ним увеличивалась и потребность в расширении транспортной сети. Наряду с «консервативными» методами решения проблемы — например, увеличением парка традиционных поездов и авиации — рассматривались и более смелые идеи. Одной из них стал проект пассажирских линий, по которым с большой скоростью курсируют магнитопланы небольшой вместимости (по сравнению с обычными электричками). Конечно, покрыть всю страну маглев-сетью не смог бы позволить себе даже СССР. Но на некоторых наиболее нагруженных направлениях маглевы могли бы быть экономически целесообразны.

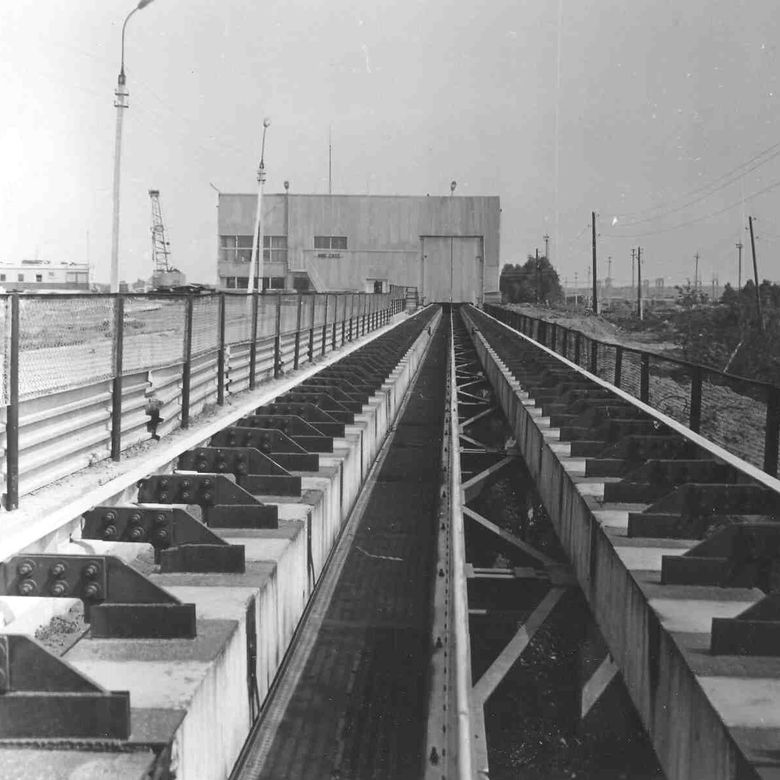

В 1975 году было создано транспортное объединение «Союзтранспрогресс», в рамках которого организовали институт ВНИИПИтранспрогресс. Инженеры и учёные этого НИИ и занялись разработкой прогрессивного транспортного средства. И в 1979-м, одновременно с немцами, первый советский маглев ТП-01 проехал по заводской тестовой линии.

ТП-01 имел массу 12 т и вмещал 20 пассажиров. В сжатые сроки были созданы новые испытательные маглевы — ТП-02 и 03. Их тестировали на 180-метровой трассе в подмосковном городе Раменское, где находился ВНИИПИтранспрогресс. Вскоре трассу удлинили до 850 метров. Маглев ТП-04 стал передвижной лабораторией.

Успехи, продемонстрированные конструкторами на первых образцах, позволили запланировать создание экспериментальных линий, на которых маглевы уже перевозили бы пассажиров. Первыми республиками с действующими маглевами должны были стать Казахская и Армянская ССР. Но затем алма-атинский проект трансформировался в метрополитен, и остался ереванский. Столицу республики планировали соединить с городом Абовяном, расположенным в 16-ти км. Он должен был стать своего рода огромным «спальным районом» Еревана, и маглев представлялся идеальным решением проблемы транспортной доступности.

В 1986-м инженеры ВНИИПИтранспрогресса создали свой последний и наиболее совершенный прототип маглева — ТП-05.

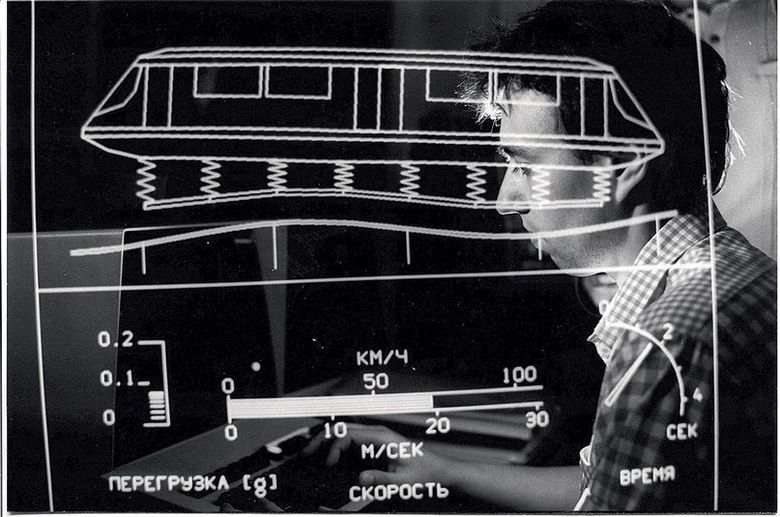

Одной из «изюминок» конструкции ТП-05 было использование вдоль вагона цепи из небольших магнитов. При его движении датчики измеряли величину зазора между вагоном и дорогой, а система меняла силу тока на конкретных магнитах, увеличивая или уменьшая их отталкивание. Тем самым компенсировались неровности дороги и обеспечивалась плавность хода.

Маглев имел алюминиевый корпус, весил 18 т и мог перевозить 18 человек. В принципе, мог и больше, просто остаток объёма был занят дополнительным испытательным и измерительным оборудованием. Изначально планировалось испытывать ТП-05 на скоростях до 100 км/ч.

Ереванский маглев должен был стать не только испытательной линией, но и своеобразной технологической витриной. Даже выбор Абовяна в качестве конечной точки маршрута был не случаен: в этом небольшом городе создавались высокотехнологичные производства, а немалая часть населения относилась к научно-технической интеллигенции.

Ходовая часть.

Нам нужно было «догнать Запад» — в 1984-м в Великобритании запустили первый в мире коммерческий маглев, с жалкой протяжённостью трассы в 600 м, и в том же году в Западной Германии запустили испытательную линию беспилотных маглевов длиной 31,5 км.

У нас были все шансы стать одной из первых стран, создающих и эксплуатирующих маглевы. В 1986-м у нас началось возведение опытной линии длиной 3,2 км. Запуск в эксплуатацию советского маглева был запланировано на 1991 год. Сначала считалось, что вагоны будут перемещаться со скоростью 250 км/ч и перевозить по 64 человека. То есть 16 километров от Еревана до Абовяна маглев должен был пролетать примерно за четыре минуты. Но из-за доступной мощности тяговой электроподстанции, которая должна была питать линию электричеством, максимальную скорость пришлось снизить до 180 км/ч.

В 1987-м ТП-05 даже сняли в фантастической теленовелле «С роботами не шутят».

Увы, но все планы пошли прахом. Через два года после начала строительства линии, в 1988 году произошло Спитакское землетрясение. За полминуты с лица земли был стёрт город Спитак и десятки деревень, под завалами в течение нескольких дней погибло не менее 25 тыс. человек, многие промышленные предприятия лежали в руинах. На восстановление Армении были брошены силы всей страны. Кроме того, в 1987-89-м годах стремительно раскручивался маховик Нагорно-Карабахского конфликта. Какой уж тут маглев… А в 1991-м не стало и СССР.

Но удивительное дело — ТП-05 умудрился пережить 1990-е. Он до сих пор стоит в том же цехе, где его собрали. Его не растащили по частям, не распилили на цветмет. Говорят, так и стоит под полиэтиленовой плёнкой, немного подреставрировать — и хоть сейчас в музей транспорта.

Маглев — поезда на магнитной подушке

Первые паровозы ученые изобрели более двух веков назад Но и сейчас железнодорожный транспорт востребован во всем мире. Только в конце двадцатого столетия была предложена технология, которая смогла бы стать достойной заменой обычных электричек. Она получила название maglev и основана на принципе действия магнитной левитации. Скорость, достигаемая такими составами, способна конкурировать даже с реактивностью небольших авиасамолетов. За короткий период челнок имеет возможность разогнаться до 1000 км/ч. Как работает поезд на магнитной подушке?

Над дорожным полотном вагоны удерживаются и перемещаются силами электромагнитного поля. Они действуют в горизонтальном направлении по схеме линейного электродвигателя. При этом само трение полностью исключено, а единственным видом сопротивления является аэродинамическое. В процессе быстрого и бесшумного перемещения магнитопланы практически не загрязняют окружающую среду, поэтому многие инженеры называют их транспортом будущего.

Тем не менее, не взирая на многочисленные достоинства, данный вид электропоездов не получил широкого распространения. Прежде всего, это объясняется высокой стоимостью их создания и разработки.

Немного истории

Прародителями маглевов считаются американский изобретатель Р. Годдарт и немецкий ученый А. Зейден, которые в 1902-1904 гг. независимо друг от друга сформировали концепцию поезда, оснащенного линейным двигателем и движущегося под действием магнитных сил. Через несколько лет российский ученый Д. Вайнберг нашел возможность избежать трения вагона о дорожное полотно и увеличить эффект левитации. Практически одновременно с ним в 1912 г. Э. Башле разработал прототип «Летающего поезда». Несколько позже, в середине 1930-х гг., инженер из Германии Г. Кемпер запатентовал составы с типом линейного электродвигателя. История поездов с магнитной подушкой активно развивалась до начала сороковых, но после создания Э. Лейзвейтом полноценной модели первого рабочего челнока, интерес исследователей к магнитопланам несколько угас.

Только через тридцать лет в Берлине был запущен первый компактный «Трансрапид 02», включающий всего четыре места. В 1979 г. на Гамбургской выставке состоялась презентация усовершенствованной модели «Трансрапид 05», вмещающей уже 68 человек. В течение трех месяцев поезд перевез более пятидесяти тысяч пассажиров со скоростью 75 километров в час по трассе протяженностью 908 м. В начале 1980-х был выпущен состав M-Bahh. Однако, частые технические сбои оборудования и замена дорогостоящих деталей привели к тому, что спустя одиннадцать лет пришлось отказаться от его использования. Закрытие ветки не остановило испытаний маглевов вплоть до 2006 года. На тренировочном полигоне в районе Эсмаленд произошла крупная авария, в результате которой погибло 23 человека.

Аналогичный челнок был успешно создан британцами в 1984 г. Он ездил в Бирмингеме между железнодорожной станцией и аэропортом по линии в 600 м. Через 10 лет дорогу закрыли и выложили классическими рельсовым способом в связи с множеством жалоб от пассажиров.

Ошибка немецких техников могла фатально сказаться на работе предприятия «Трансрапид», но в 2001 году ими подписан договор о закладке магнитной магистрали для аэропорта в Шанхае. Трасса была запущена через год. В будущем конечным пунктом планируют сделать город Ханчжоу. Тогда протяженность магистрали от 30 километров возрастет до 175.

Не отставали от разработок и японские ученые. В семидесятые между Токио и аэропортом Нарита стартовал первый маглев HSST-01, рассчитанный на два места. Со временем применение ракетного двигателя позволило разогнать вагон до 307 км/ч.

Проекты СССР

Наряду с немецкими разработками в конце семидесятых на заводе «Газстроймашина» в СССР был выпущен собственный магнитоплан ТП-01 вместимостью до двадцати человек и массой восемнадцать тонн. Это третья воплощенная в жизнь модель поезда с магнитной подушкой после немецкого и японского образцов.

Последующие прототипы испытывались в Раменском. К 1986 году последней версией маглева стал ТП-05, снабженный алюминиевым кузовом и технологией, сглаживающей недостатки движения по рельсовому полотну. За счет «инопланетного» дизайна состав использовали в качестве декорации на съемках киноленты «С роботами не шутят». Челнок должен был обеспечивать бесперебойные перевозки между Алма-Атой и Ереваном. Затем ветку планировали проложить до Абовяна. Но из-за землетрясения в Армении строительство пришлось отложить.

Сегодня

В настоящее время подавляющее большинство магнитопланов движутся с быстротой около 100 км/ч. Эта цифра значительно снижает стоимость обслуживания их инфратсруктуры и содержания. Сегодня наиболее популярны:

- система магнитной левитации на основе подушки Линимо, разработанная в 2005 г. Магистраль между двумя городами японской префектуры Айти рассчитана на девять станций, а ее расстояние составляет 9 километров. В стране также ведутся испытания другой дороги в районе Яманаси. Технология JR-Maglev пять лет назад позволила установить скоростной рекорд в 580 километров в час. Система представляет собой новое поколение поездов на основе «Cинкансен LO», которые перемещаются по двум рельсам и оснащены обычными колесами для езды на короткие дистанции. Но в такой конструкции есть и свой минус, поскольку возникающее трение приводит к быстрому износу запчастей. К 2027 году проектировщики хотят увеличить километраж трассы до 40 000 м, проложив маршрут до Токио, Нагои и Осаки;

- состав Пудун – Шанхай с быстротой 431 км/ч. На нем пассажиры могут добраться до бизнес-центра за 8 минут, в то время, как на обычном транспорте поездка заняла бы более часа. В провинции Хунань курсирует еще один магнитный поезд со средней реактивностью до 160 км/ч;

- южнокорейская дорога протяженностью 52 километра, соединяющая аэропорт Инчхон и Янгу-Муи.

Развитие азиатских маглевов послужило стимулом для возобновления проектных разработок в Европе. ФРГ запустила создание двух веток от центра Мюнхена до аэропорта и от Дюссельдорфа до Дортмунда (78 000 м). Франция к 2025 году планирует проложить магистраль между Парижем и Орлеаном. Продолжительность поездки составит всего лишь тринадцать минут. Их ученые рассчитывают на то, что смогут добиться ускорения челноков SpaceTrain до семисот километров.

Американские инженеры, в свою очередь, предлагают мини-вагоны Skytrain, которые будут не просто скользить по монорельсу, а как бы «висеть» на нем. Электроэнергия в таком транспорте питает систему от солнечных панелей, располагающихся на опорах и капсулах. Составы запустят по маршруту Эйлат – аэропорт Рамон со скоростью до 240 000м/ч. Однако, дата старта точно не запланирована.

Принцип работы

Можно сказать, что маглевы буквально приподнимаются над землей и скользят по воздуху. За счет чего же это происходит? Все основано на банальном принципе взаимодействия магнитных полюсов: одноименные заряды отталкивают друг друга. В результате возникает левитация, то есть способность физических тел преодолевать гравитационное притяжение. Разберем три основных системы, на которых работает подушка магнитоплана:

- электромагнитную (EMS);

- электродинамическую (EDS);

- электродинамическую с постоянными магнитами.

Электоромагнитный подвес

По технологии EMS для старта и остановки челноков используется линейный синхронный двигатель малого ускорения, который образован железнодорожной магистралью и опорными электромагнитами. Для движения поездов с таким подвесом рельсы обычно выкладывают в форме буквы Т. Металл, из которого они изготовлены, обязательно должен обладать высокой электропроводностью, так как скорость и сила тяги регулируются переменным током. Колеса в вагонах заменяют направляющие и опорные магниты с линейными генераторами. От них питание поступает к бортовым батареям, запускающим процесс левитации. По бокам монорельса располагаются специальные статоры. Расстояние между ними и опорными магнитами составляет 15 мм. Данный параметр не допускает превышения заданного предела и подлежит жесткому наблюдению, поскольку на него оказывают влияние различные факторы. ЕMS применяется в транспорте Шанхая.

Электродинамический подвес

Принцип использования системы EDS основан на образовании двух полей: внутри магнитоплана и в рельсовом полотне. Их взаимное влияние друг на друга приводит в движение весь состав и регулирует его устойчивость. Незначительные колебания в расстоянии компенсируются силами отталкивания и притяжения. Они возвращают магниты в исходную позицию, поэтому отсутствует необходимость в постоянном контроле и корректировке зазора между челноком и дорогой. Важной особенностью считается то, что электродинамический подвес обеспечивает непрерывную передачу электропитания даже при выключении источника. Каждый маглев должен быть оснащен колесным составом, так как на скорости до ста километров в час вынужден передвигаться по земле. Технология EDS используется в японских магнитопланах.

Третья система подушек, которую иногда называют Inductrack, существует исключительно в теоретическом варианте. Она предполагает, что электромагниты могут удерживать вагон в воздухе и без поступления электрического тока.

Плюсы и минусы

Среди бесспорных преимуществ магнитопланов выделяют:

- высокую экологичность;

- самую быструю скорость среди всех видов наземного транспорта;

- бесшумное движение;

- экономически выгодное обслуживание и эксплуатацию.

К недостаткам относят:

- крупные затраты на строительство;

- создание дорогостоящей инфраструктуры и эстакад;

- необходимость установки защитных экранов для пассажиров с кардиостимуляторами и другими магнитными носителями.

Несмотря на ряд минусов, азиатские специалисты сошлись во мнении, что вложение денег в разработку маглевов является оправданным. Они детально проанализировали, как работает поезд на магнитной подушке по сравнению со стандартными челноками. Оказывается, магнитопланы потребляют больше электроэнергии, но их обслуживание требует гораздо меньше средств. Поэтому масштабное развитие такого транспорта в будущем вполне реально.

Поезда на магнитной подушке: почему «транспорт будущего» не прижился

Поезда на магнитной подушке — это экологический чистый, бесшумный и быстрый транспорт. Они не могут слететь с рельсов и в случае неполадки способны безопасно остановиться. Но почему же такой транспорт не получил широкого распространения, и люди по-прежнему пользуется обычными электричками и поездами?

В 1980-е годы считалось, что поезда с магнитной левитацией (маглевы) это транспорт будущего, который уничтожит внутренние авиарейсы. Эти поезда могут перевозить пассажиров со скоростью 800 км/ч и не наносят практически никакого вреда окружающей среде.

Маглевы способны ездить в любую погоду и не могут сойти со своего единственного рельса — чем дальше поезд отклоняется от путей, тем сильнее его толкает обратно магнитная левитация. Все маглевы двигаются с одинаковой частотой, поэтому не будет никаких неполадок с сигналами. Представьте себе, какой эффект оказали бы такие поезда на экономику и транспорт, если бы расстояние между отдаленными крупными городами преодолевалось за полчаса.

Но почему вы до сих пор не можете ездить по утрам на работу со сверхзвуковой скоростью? Концепт маглевов существует уже более века, еще с начала 1900-х было оформлено множество патентов, использующих эту технологию. Однако до наших дней дожило лишь три рабочие системы поездов на магнитной подушке, причем все они есть только в Азии.

Японский маглев. Фото: Yuriko Nakao/Reuters

Японский маглев. Фото: Yuriko Nakao/Reuters

До этого первый рабочий маглев появился в Великобритании: в период с 1984 по 1995 из аэропорта Бирмингема ходил шаттл AirLink. Маглев был популярным и дешевым транспортом, но его обслуживание обходилось очень дорого, поскольку некоторые запчасти были единичного производства и их было тяжело найти.

В конце 1980-х Германия тоже обратилась к этой идее: ее беспилотный поезд M-Bahn ездил между тремя станциями западного Берлина. Однако технологию левитирующих поездов решили отложить на потом, и линию закрыли. Ее производитель TransRapid проводил испытания маглевов до тех пор, пока в 2006 году на тренировочном полигоне в Латене не произошел несчастный случай, в котором погибло 23 человека.

Это происшествие могло поставить крест на немецких маглевах, если бы компания TransRapid не подписала до этого договор на строительство в 2001 году маглева для Шанхайского аэропорта. Сейчас этот маглев является самым быстрым электропоездом в мире, который ездит со скоростью 431 км/ч. С его помощью расстояние от аэропорта до бизнес-квартала Шанхая можно преодолеть всего за восемь минут. На обычном транспорте для этого понадобился бы целый час. В Китае есть еще один среднескоростной маглев (его скорость составляет около 159 км/ч), который работает в столице провинции Хунань, Чанша. Китайцы настолько полюбили эту технологию, что к 2020 году планируют запустить еще несколько маглевов в 12 городах.

Канцлер Германии Ангела Меркель первой проехала на маглеве TransRapid до Шанхайского аэропорта. Фото: Rolf Vennenbernd/EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель первой проехала на маглеве TransRapid до Шанхайского аэропорта. Фото: Rolf Vennenbernd/EPA

В Азии сейчас ведется работа и над другими проектами поездов на магнитной подушке. Один из самых известных — это беспилотный шаттл EcoBee, который ездит от южнокорейского аэропорта Инчхон с 2012 года. На его самой короткой линии расположено семь станций, между которыми маглев проносится со скоростью 109 км/ч. А еще поездки на нем абсолютно бесплатны.

Система Linimo рядом с Нагоей представляет собой городской маглев, который движется с относительно медленной скоростью. Японцы используют технологию магнитной левитации с 1969 года. Сейчас их самый амбициозный проект — это линия маглевов Chuo Shinkanse, по которой можно будет ездить из Токио до Нагойи со скоростью в 498 км/ч (в основном путь будет проходить под землей).

Почему такая технология не прижилась в других странах?

Все упирается в деньги. Строительство маглевов нужно начинать с нуля. Правительства большинства стран просто не готовы к таким затратам, особенно если у них уже развита традиционная железнодорожная инфраструктура. На постройку небольшого маглева в Шанхае потребовалось более $1 миллиарда, а на строительство японского еще больше.

Японский маглев. Фото: Kyodo/Reuters

Японский маглев. Фото: Kyodo/Reuters

Кроме того, маглевы не гарантируют какую-либо прибыль. Даже самые успешные азиатские проекты принесли плоды лишь через несколько десятков лет и ценой огромных усилий. Например, шанхайский маглев приносит ежегодные убытки в размере $93 миллионов.

Если китайское правительство способно смириться с такими расходами, то власти большинства стран считают, что будет дешевле обновить существующие железные дороги. Повлиять на ситуацию могут только частные инвестиции, однако даже группа частных сообществ «Японские железные дороги» во многом контролируется государством и до сих пор получает от него значительные субсидии.

Есть ли преимущества у такой инфраструктуры будущего?

Несмотря на огромную стоимость линии маглевов от аэропорта Инчхон, его создатели утверждают, что она на две трети ниже цены обычной железной дороги. По их словам, «хоть расходы на электричество для работы маглева на 30% выше, чем у стандартного поезда, эксплуатация поезда обходится на 60-70% дешевле».

Аналогично для строительства одного километра японского маглева потребовалось $93 миллиона, однако расходы на техобслуживание довольно небольшие, а сам маглев гораздо надежнее и тише, чем традиционные транспортные системы. Кроме того, эти поезда идеальны для городов, поскольку не вредят атмосфере.

Поэтому другим странам все же стоит следить за тем, что происходит в азиатском регионе. Потому что воплотить идею маглевов вполне реально.

Советский маглев: 25 лет под целлофаном

Опыты с транспортом, работающим по принципу магнитной левитации, начались еще до войны. В разные годы и в разных странах появлялись действующие прототипы левитирующих поездов. В 1979-м немцы представили систему, которая за три месяца работы перевезла более 50 000 пассажиров, а в 1984-м в международном аэропорту города Бирмингем (Великобритания) появилась первая в истории постоянная линия для поездов на магнитной подушке. Изначальная длина трассы составляла 600 м, а высота левитации не превышала 15 мм. Система вполне успешно эксплуатировалась на протяжении 11 лет, но затем участились технические отказы из-за состарившегося оборудования. А поскольку система была уникальной, практически любую запчасть приходилось изготовлять по индивидуальному заказу, и было принято решение закрыть линию, приносившую сплошные убытки.

Помимо британцев, серийные магнитные поезда вполне успешно запустили все в той же Германии — компания Transrapid эксплуатировала подобную систему длиной 31,5 км в районе Эмсланд между городами Дерпен и Латен. История эмсландского маглева, правда, закончилась трагически: в 2006 году по вине техников произошла серьезная авария, в которой погибло 23 человека, и линию законсервировали.

В Японии сегодня эксплуатируется две системы магнитной левитации. Первая (для городских перевозок) использует систему электромагнитного подвеса для скоростей до 100 км/ч. Вторая, более известная, SCMaglev, предназначена для скоростей более 400 км/ч и основана на сверхпроводящих магнитах. В рамках этой программы построено несколько линий и установлен мировой рекорд скорости для железнодорожного транспортного средства, 581 км/ч. Буквально два года назад было представлено новое поколение японских поездов на магнитном подвесе — L0 Series Shinkansen. Кроме того, система, аналогичная немецкому «Трансрапиду», работает в Китае, в Шанхае; в ней также используются сверхпроводящие магниты.

А в 1975 году началась разработка первого советского маглева. Сегодня о нем практически забыли, но это очень важная страница технической истории нашей страны.

Поезд будущего

Он стоит перед нами — большой, футуристического дизайна, похожий скорее на космический корабль из научно-фантастического фильма, нежели на транспортное средство. Обтекаемый алюминиевый кузов, сдвижная дверь, стилизованная надпись «ТП-05» на борту. Экспериментальный вагон на магнитном подвесе стоит на полигоне неподалеку от Раменского уже 25 лет, целлофан покрыт густым слоем пыли, под ним — удивительная машина, которую чудом не разрезали на металл по доброй русской традиции. Но нет, он сохранился, и сохранился ТП-04, его предшественник, предназначенный для испытаний отдельных узлов.

Разработка маглева уходит корнями в 1975 год, когда при Миннефтегазстрое СССР появилось производственное объединение «Союзтранспрогресс». Несколькими годами позже стартовала государственная программа «Высокоскоростной экологически чистый транспорт», в рамках которой и началась работа над поездом на магнитной подушке. С финансированием было очень неплохо, под проект построили специальный цех и полигон института ВНИИПИтранспрогресс с 120-метровым участком дороги в подмосковном Раменском. А в 1979 году первый вагон на магнитной подушке ТП-01 успешно прошел испытательную дистанцию своим ходом — правда, еще на временном 36-метровом участке завода «Газстроймашина», элементы которого позже «переехали» в Раменское. Обратите внимание — одновременно с немцами и раньше многих других разработчиков! В принципе, СССР имел шансы стать одной из первых стран, развивающих магнитный транспорт, — работой занимались настоящие энтузиасты своего дела во главе с академиком Юрием Соколовым.

Экспедицию «Популярной механики» возглавил не кто иной, как Андрей Александрович Галенко, генеральный директор ОАО инженерно-научного центра «ТЭМП». «ТЭМП» — это та самая организация, экс-ВНИИПИтранспрогресс, отделение канувшего в Лету «Союзтранспрогресса», а Андрей Александрович работал над системой с самого начала, и вряд ли кто мог бы рассказать о ней лучше него. ТП-05 стоит под целлофаном, и первым делом фотограф говорит: нет, нет, мы не сможем это сфотографировать, тут же ничего не видно. Но затем мы стягиваем целлофан — и советский маглев впервые за долгие годы предстает перед нами, не инженерами и не сотрудниками полигона, во всей красе.

Зачем нужен маглев

Разработку транспортных систем, работающих на принципе магнитной левитации, можно разделить на три направления. Первое — это машины с расчетной скоростью до 100 км/ч; в таком случае наиболее оптимальной является схема с левитационными электромагнитами. Второе — это пригородный транспорт со скоростями 100−400 км/ч; здесь целесообразнее всего использовать полноценный электромагнитный подвес с системами боковой стабилизации. И наконец, самая «модная», если так можно выразиться, тенденция — поезда дальнего сообщения, способные разгоняться до 500 км/ч и выше. В этом случае подвеска должна быть электродинамической, на сверхпроводящих магнитах.

ТП-01 относился к первому направлению и испытывался на полигоне вплоть до середины 1980 года. Масса его составляла 12 т, длина — 9 м, а вмещал он 20 человек; зазор подвеса при этом был минимален — всего 10 мм. За ТП-01 последовали новые градации испытательных машин — ТП-02 и ТП-03, путь удлинили до 850 м, потом появился вагон-лаборатория ТП-04, предназначенный для исследования работы линейного тягового электропривода. Будущее советских маглевов казалось безоблачным, тем более что в мире, помимо Раменского, существовало всего два подобных полигона — в Германии и Японии.

Принцип работы левитирующего поезда относительно прост. Состав не касается рельса, находясь в состоянии парения, — работает взаимное притяжение или отталкивание магнитов. Проще говоря, вагоны висят над плоскостью пути благодаря вертикально направленным силам магнитной левитации, а от боковых кренов удерживаются с помощью аналогичных сил, направленных горизонтально. При отсутствии трения о рельс единственной «преградой» для движения становится аэродинамическое сопротивление — многотонный вагон теоретически может сдвинуть с места даже ребенок. В движение поезд приводится линейным асинхронным двигателем, аналогичным тому, что работает, например, на московском монорельсе (к слову, этот двигатель разработан как раз ОАО ИНЦ «ТЭМП»). Подобный двигатель имеет две части — первичная (индуктор) установлена под вагоном, вторичная (реактивная шина) — на путях. Электромагнитное поле, создаваемое индуктором, взаимодействует с шиной, двигая поезд вперед.

К преимуществам маглева в первую очередь относится отсутствие иного сопротивления, кроме аэродинамического. Кроме того, минимален износ оборудования из-за незначительного количества подвижных элементов системы в сравнении с классическими поездами. К недостаткам — сложность и дороговизна путей. Например, одной из проблем является безопасность: маглев нужно «поднимать» на эстакаду, а если есть эстакада, значит, необходимо продумать возможность эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Впрочем, вагон ТП-05 планировался к эксплуатации на скоростях до 100 км/ч и имел относительно недорогую и технологичную путевую структуру.

Все с нуля

Разрабатывая серию ТП, инженеры всё, по сути, делали «с нуля». Выбирали параметры взаимодействия магнитов вагона и пути, затем взялись за электромагнитную подвеску — работали над оптимизацией магнитных потоков, динамикой движения Основным достижением разработчиков можно назвать созданные ими так называемые магнитные лыжи, способные компенсировать неровности пути и обеспечить комфортную динамику движения вагона с пассажирами. Адаптация к неровностям реализовывалась с помощью небольших по размеру электромагнитов, связанных шарнирами в нечто подобное цепям. Схема была сложной, но значительно более надежной и работоспособной, чем при жестко закрепленных магнитах. Контроль за системой осуществлялся благодаря датчикам зазора, которые отслеживали неровности пути и давали команды силовому преобразователю, уменьшавшему или увеличивающему ток в конкретном электромагните, а значит, и подъемную силу.

Именно эта схема и была опробована на ТП-05 — единственном построенном в рамках программы вагоне «второго направления», с электромагнитным подвесом. Работу над вагоном вели очень быстро — его алюминиевый корпус, например, сделали буквально за три месяца. Первые испытания ТП-05 прошли в 1986 году. Он весил 18 т, вмещал 18 человек, остальная часть вагона была занята испытательным оборудованием. Предполагалось, что первая дорога с использованием таких вагонов на практике будет построена в Армении (из Еревана в Абовян, 16 км). Скорость должны были довести до 180 км/ч, вместимость — до 64 человек на вагон. Но вторая половина 1980-х внесла свои коррективы в радужное будущее советского маглева. В Британии к тому времени уже запустили первую постоянную систему на магнитной подушке, мы могли бы догнать англичан, если бы не политические перипетии. Другой причиной свертывания проекта стало землетрясение в Армении, приведшее к резкому сокращению финансирования.