Акустический метод поиска повреждений кабеля

Методы поиска повреждений на кабелях подразделяют на абсолютные и относительные. Относительные предполагают определение расстояния до повреждения в процентах к общей длине линии или в метрах от оконечного устройства. (Относительно длины). Абсолютные определяют повреждения прямо на месте.

К относительным методам относятся импульсный, импульсно-дуговой, мостовой (метод петли),

К абсолютным можно отнести индукционный, акустический, индукционно-акустический и в какой-то мере прожиг.

Индукционный метод

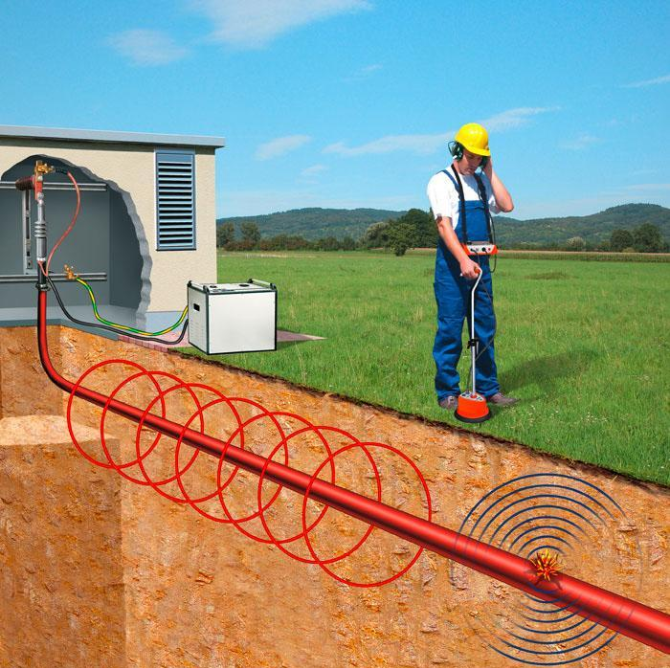

Основан на прослушивании электромагнитных наводок вокруг кабеля при прохождении по нему токов звуковых частот. Один из основных абсолютных методов поиска не только повреждений, но и трассировки кабельной линии. Почти без изменений применяется также на телекоммуникационных кабелях (стр. → Индукционный метод. Поиск трассы кабеля кабелеискателем).

Для введения тока звуковой частоты в кабель используется специализированный генератор. Поиск повреждения или трассировка осуществляется приёмной частью комплекта, состоящего из антенны и приёмника, способных улавливать возникающее вокруг кабеля электромагнитное поле.

Методом можно определить место короткого замыкания в кабеле, трассу прокладки и глубину залегания. Приёмам и способам работы с кабелеискателем, а именно он использует индукционный метод посвящены страницы:

• Подключение генератора кабелеискателя,

• Иллюстрации использования кабелеискателей

• Индуктивные методы трассировки кабеля: схемы и описания

• Подключение к кабелю генератора звуковой частоты

Прожиг или преобразование повреждения

Схема прожигающего устройства ЛВИ—3М (Ярославская)

В силовых кабелях есть также возможность использования больших токов и преобразования повреждения, что серьёзно увеличивает возможности обнаружения места пробоя. Например, в случае, когда происходит пробой изоляции только при большом, в несколько сотен или тысяч вольт напряжении или сопротивление повреждения большое, то средствами высоковольтной лаборатории такое повреждение можно дожечь. Для этой цели используют прожигающее устройство.

Основой такого прибора является мощный высоковольтный трансформатор с возможностью переключения коэффициента трансформации и автотрансформатором в первичной обмотке. Прожиг начинают с постепенного поднятия переменно напряжения в кабеле и наблюдают за протекающим через повреждение током. При каком-то значении напряжения в месте повреждения кабеля возникает устойчивый пробой и соответственно зажигается дуга. Постепенно эта дуга и дожигает место повреждения — полностью сплавляет изоляцию кабеля, превращая её в проводящий ток уголь. Либо, что случается реже, повреждённая жила отгорает до обрыва. Не всегда этот процесс протекает одинаково и для того чтобы добиться устойчивого горения дуги оператору приходится менять коэффициент трансформации установки и выходное напряжение.

В итоге после удачного прожига сопротивление повреждения либо падает до десятков Ом, либо жила переходит в обрыв. В обоих из этих случаев расстояние до повреждения легко определяется импульсным методом (рефлектометром) или индукционным методом (кабелеискателем). Тем не менее, с применением прожига спешить не стоит, так как он имеет свои недостатки. Так его опасно применять на низковольтных кабелях с небольшим сечением жилы — ток, протекающий по кабелю, может его перегреть в неповреждённой длине.

Прожиг кабеля увеличивает время поиска повреждения. Сначала ведь кабель надо дожечь, а затем еще и искать место повреждения индукционным методом. Быстрее определить место повреждения помогает акустический метод с использованием генератора высоковольтных импульсов.

Прожиг в абсолютные методы поиска можно отнести условно. Если вдуматься в его суть, то это даже не метод поиска повреждений, а лишь способ улучшить условия использования таких методов как акустический, индукционный и импульсный. Тем не менее, иногда он может быть использован именно как абсолютный. Его иногда используют при сомнениях в определённых муфтах или разделках — подав через ЛВИ приличный ток можно добиться возгорания сомнительного места, тем самым абсолютно точно определить повреждение.

Акустический метод или метод удара

Метод предполагает использование генератора высоковольтных импульсов и иногда его же называют ударом.

Основой генератора для акустического метода является высоковольтный конденсатор с нагруженным на него трансформатором и выпрямителем. Через автотрансформатор на этом конденсаторе задаётся высокое напряжение. Затем через ручной или автоматический переключатель это напряжение подаётся в кабельную линию. Учитывая приличную энергию, накопленную на конденсаторе, импульс такого генератора на короткое время зажигает дуговой разряд в месте пробоя изоляции с образованием громкого выстрела (удара). Если генератор перевести в автоматический режим, то можно добиться непрерывной последовательности таких ударов.

Схема выходного каскада генератора высоковольтных импульсов ЛВИ—3М (Ярославль)

Далее поиск повреждения зависит от характера повреждения изоляции и трассы кабельной линии. Так, если кабель проложен открыто, то выстрелы могут быть слышны на десятки и сотни метров и поиск дефекта сводится прослушиванию трассы без приборов. В месте повреждения, как правило, видны вспышки высоковольтного разряда.

Если кабель лежит в грунте, то конечно, эти удары слышны не так далеко. Но тоже бывает достаточно пройтись по трассе — удары часто слышны в пределах нескольких метров от повреждения, причём часто толчки ощущаются даже подошвами ног.

Стоит заметить, что акустический метод может быть использован совместно с импульсным (→ Импульсно-дуговой метод) и в этом случае он перестаёт быть абсолютным. Результат измерений рефлектометра будет обозначен в метрах, а это уже относительно.

Приемник ударных волн Digiphone+

(геомикрофон слева, вверху

увеличенный экран прибора)

Геомикрофон и индукционно-акустический метод

Если повреждение не выгорело наружу, то возможна ситуация, когда удары не слышны. В этом случае используется специальный геомикрофон. Прибор этого типа, как правило, имеет размер с пол-литровую банку и закреплён на полуметровой ручке. Шнур от такого геомикрофона соединяется со специальным портативным усилителем и оператор, проходя по трассе кабеля, ищет по громкости щелчка место повреждения. Во время поиска датчик прибора периодически ставят на грунт и не шевелят его, слушая щелчки в наушниках. По максимальной громкости разрядов и определяют место повреждения.

В более новых приборах микрофон дополняется ещё и электромагнитной антенной — при этом акустический метод становится индукционно-акустическим. Геомикрофон такого типа ловит не только звук выстрела, но и электромагнитный импульс, возникающий при разряде. Учитывая, что звук распространяется медленней электромагнитного поля, то у электронной начинки прибора есть возможность сравнить время прихода обоих сигналов и рассчитать расстояние до места пробоя в метрах. Результат отображается на экране такого прибора.

Информация об акустическом методе поиска места повреждения кабельных линий

Акустический метод

Акустический метод применяется для определения места повреждения кабельной линии непосредственно на трассе для всех видов повреждения при условии, что в поврежденном месте может быть искусственно создан слышимый электрический разряд.

Метод основан на принципе прослушивания с поверхности земли или воды звука электрического разряда в месте повреждения изоляции КЛ.

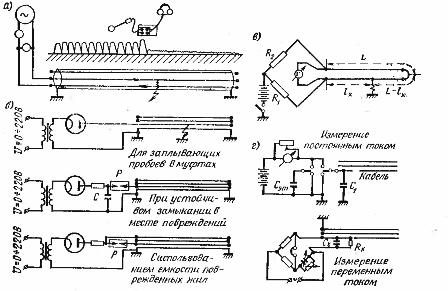

Для создания искрового разряда в месте повреждения в зависимости от вида повреждения кабельной линии применяются три схемы.

Для всех трех видов схем в качестве генератора используется обычная испытательная кенотронная или другая выпрямительная установка, в схему которой дополнительно вводятся емкость и разрядник.

Схема на рисунке а), применяется для определения места повреждения в муфтах при заплывающих пробоях.

В этих случаях в месте повреждения между жилой и свинцовой оболочкой всегда происходит достаточно мощный искровой разряд, который может быть прослушан с поверхности земли.

Схема на рисунке б) применяется для определения места повреждения в кабельных линиях в случаях, когда в месте повреждения установилось устойчивое замыкание между одной из жил и свинцовой оболочкой кабеля.

При определении места повреждения на кабельной линии напряжением 35 кВ следует применять схему на рисунке в), используя емкость целых жил кабеля. Слышимость звука искрового разряда с поверхности земли в значительной степени от глубины залегания кабеля, а также от состояния почвы.

При глубине залегания кабеля более 2 м в большинстве случаев существующими приемниками звука определить место повреждения не представляется возможным. В зимних условиях, когда грунт мерзлый, слышимость звука искрового разряда значительно лучше.

В болотистых, торфяных почвах слышимость звука хуже.

При повреждении линии непосредственно в кабеле в случаях, когда длина канала искрового разряда очень небольшая, сила звука от искрового разряда получается наименьшей. В этом случае зона слышимости от места повреждения не превосходит 1 м.

Если в месте пробоя кабеля, помимо повреждения также свинцовая оболочка, то сила звука искрового разряда получается большой и в этом случае зона слышимости от места повреждения при нормальной глубине заложения кабеля достигает около 5 м.

Акустический метод с успехом используется для определения места повреждения подводных кабелей. Для прослушивания звука в этом случае пользуются двумя методами. Приемник звука ставится на дно лодки, чем достигается большая площадь соприкосновения с водой. если разряд в месте повреждения достаточной мощный, то он прослушивается уже на расстоянии 0,5 — 1,0 км. если звук искрового разряда слабый, то для его прослушивания применяется раструб с пьезодатчиком, который опускается в воду. В этом случае звуки разрядов прослушиваются на расстоянии 100-150 м от места повреждения КЛ.

В зимних условиях приемник звука устанавливается непосредственно на лед. Зона слышимости с поверхности льда достигает более 100 м.

Применение акустического метода на открыто проложенных кабелях не рекомендуется, так как из-за хорошего распространения звуковых колебаний по металлическим оболочкам кабеля можно допустить большую ошибку в определении места повреждения.

При применении акустического метода придерживаются следующей последовательности выполнения отдельных операций по определению места повреждения в КЛ. предварительно в зависимости от характера повреждения методом колебательного разряда, импульсным или петлевым методом определяется зона повреждения.

Оператор со звукоприемником отправляется в зону повреждения, в то время как на поврежденную жилу КЛ подаются импульсы с периодичностью порядка 1 имп/сек. Идя по трассе в зоне повреждения, оператор устанавливает приемник звуков на землю и в телефон прослушивает разряды.

Если разряды не прослушиваются, то приемник звука переносится на 1-2 м по трассе линии и так далее.

Над местом повреждения КЛ слышимость искровых разрядов наибольшая.

Для акустического метода требуется генератор импульсов и прибор АИП-3 или АИП-3м.

Разрядники можно применять различных конструкций, в том числе игольчатые и шаровые. Устанавливать разрядник следует возможно ближе к концевой разделке кабеля.

Прибор АИП-3 (акустический и индукционный) состоит из пьезоакустического датчика, трехлампового усилителя с батарейным питанием, головного телефона и выносной индукционной рамки. Прибором АИП-3 можно определять место повреждения непосредственно на трассе КЛ при акустическом и индукционном методах.

Определение места повреждения кабеля

Как правило, соединения потребителей с источниками электроэнергии (трансформаторными и распределительными подстанциями) осуществляется при помощи кабельных линий (КЛ). Это связано с тем, что у данного способа есть масса преимуществ перед воздушными линиями (ВЛ). Но, если случилась авария на КЛ, то поиск места повреждения кабеля без специальных приборов, практически невозможен. Сегодня мы рассмотрим несколько способов, позволяющих локализовать аварийный участок кабельной трассы, проложенной в земле.

Причины и виды повреждений кабельных линий

Существует много факторов, негативно влияющих на целостность силовых кабелей, к наиболее распространенным из них можно отнести следующие:

- Подвижка грунта, может быть вызвана аварией водопроводных, канализационных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, например, весенним оттаиванием.

- Превышение допустимых норм эксплуатации КЛ, что может привести к термической перегрузки линии, вызванной увеличением токовой нагрузки.

- Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от транзитного КЗ.

- Механическое повреждение при земляных работах без учета прохождения подземных коммуникаций и глубины трассы.

- Ошибки при прокладке КЛ. В качестве примера можно привести нарушения технологии соединения жил кабельными муфтами.

- Заводской брак.

Заметим, что при открытой прокладке кабельных трасс некоторые перечисленные выше причины повреждений встречаются крайне редко. В частности, снижается вероятность влияния подвижки грунта и механические воздействия вследствие земляных работ. Помимо этого зоны повреждения открытых КЛ, в большинстве случаев, можно обнаружить при визуальном осмотре, без задействования спецметодов.

Разобравшись с причинами, перейдем к видам повреждений, поскольку от этого напрямую зависит, каким методом будет локализирован аварийный участок КЛ.

Чаще всего ремонтным бригадам приходится сталкиваться со следующими видами неисправностей:

- Дефект, вызванный полным или частичным обрывом КЛ. Чаще всего причиной аварии является проведение земляных работ без определения прохождения кабельных трасс. Несколько реже причиной данного повреждения может стать КЗ в соединительных муфтах.

- В силовых кабелях (более 1кВ), часто встречается пробой одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, как правило, это вызвано снижением качества изоляции в процессе эксплуатации КЛ.

- Межфазные повреждения, а также виды металлических замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреждений такая же, как и в предыдущем пункте.

- Плановое испытание кабеля, при котором задействуется высокий уровень напряжения, показывают низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению пробоя. При определенных обстоятельствах такая линия может продолжать эксплуатироваться, но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проявиться в любое время.

Кратко о ремонте кабельной линии

Ремонтные работы на кабельных линиях принято классифицировать на плановые и аварийные. Что касается объема таких работ, то у первых он, как правило, капитальный, у вторых – текущий.

При капитальных работах производится плановая замена КЛ, прокладка новых трасс и т.д. При необходимости также выполняется ремонт и/или модернизация сопутствующего оборудования. К последним относятся вентиляционные системы и освещение кабельных туннелей, а также насосы для откачки грунтовых вод. Учитывая специфику плановых работ, при их проведении не требуется локализация дефектных участков.

Совсем иначе обстоит дело при аварийном ремонте. Чтобы не раскапывать всю трассу, следует точно определить место обрыва провода, пробоя изоляции и т.д. Для этой цели применяются различные способы, для которых задействуется спецоборудование. Подробно об этом будет рассказано ниже.

Методики определения повреждения кабеля в земле

Как правило, дефектоскопия кабеля осуществляется в два этапа:

- Устанавливаются границы зоны, в пределах которой находится аварийный участок.

- Производится поиск точного места повреждения в определенной зоне.

Соответственно на первом этапе применяются относительные способы, а на втором широко используются технологии с повышенной точностью поиска повреждений. Перечислим основные методики дефектоскопии и особенности их применения.

Индукционный метод

Эта технология позволяет определить локацию, где произошел пробой изоляционного слоя токопроводящих элементов кабеля. Для этого при помощи специального генератора в КЛ подается переменный ток с силой до 20,0 ампер и частотой от 800,0 до 1200,0 герц. В результате, вокруг КЛ формируется электромагнитное поле определенной интенсивности. Если поместить в него антенную рамку подключенную к наушникам через усилитель, то можно услышать звук определенной частоты над неповрежденными токопроводящими элементами.

По характеру звукового сигнала можно определить не локацию дефекта, позиции муфт для соединения, топографию трассы (трассировку), включая наличие защитных труб. Ниже представлен рисунок, где показан уровень изменения сигнала над различными участками КЛ.

Поиск повреждений кабеля индукционным методом

Поиск повреждений кабеля индукционным методом

Обозначения:

- Задающий генератор.

- Расположение соединительных элементов.

- Защита кабеля.

- Дефектное место.

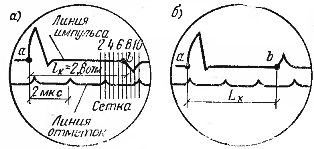

Импульсный метод

Как уже упоминалось выше, данный способ относится к относительным, то есть, позволяющим установить дефектную зону повреждения (как правило, межфазное КЗ). Принцип работы заключается в подаче специальным прибором эталонного высоковольтного импульса в КЛ и последующим определением удаленности аварийного участка по отраженному сигналу импульсных токов.

Экран прибора ИКЛ с отображением отраженного импульса в случае замыкания (а) и обрыва (b) кабеля

Экран прибора ИКЛ с отображением отраженного импульса в случае замыкания (а) и обрыва (b) кабеля

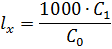

В приведенном на рисунке примере расстояние до дефектного участка определяется следующим образом:

tx – интервал времени между посланным и отраженным электрическим сигналом, измеряется в микросекундах. Как видно из рисунка, он равен 3,5 мкс. Учитывая, что скорость распространения импульса (v) примерно равна 160,0 м/мкс, то для решения необходимо применить следующую формулу: lx = ( tx*v ) / 2, где lx – расстояние от генератора импульсов до поврежденного участка кабеля. В результате мы получим ( 3.5 * 160 ) / 2, то есть, 280,0 метров.

Обратим внимание, что в некоторых приборах по форме отраженного сигнала можно судить о характере дефекта.

Акустический метод

Технология основана на формировании в дефектном участке искровых разрядов, сопровождающимися звуковыми импульсами. Зафиксировать их можно используя обычный стетоскоп, прикладывая акустическую головку к земле, либо применяя специальный акустический приемник. Над дефектным участком разряды звуковых частот будут максимально громкими.

Различные схемы, применяемые при акустическом методе поиска повреждений кабеля

Различные схемы, применяемые при акустическом методе поиска повреждений кабеля

Обозначения:

- Поиск устойчивого короткого замыкания между токоведущей жилой и оболочкой кабеля.

- Схема для поиска заплывающих пробоев.

- Применение работоспособных токопроводящих элементов (задействована емкость жил).

- Схема для поиска обрыва.

Видео по теме:

Емкостной метод

Технология данного метода позволяет проводить поиск повреждения, в частности обрыва токоведущих элементов кабеля, путем измерения емкости жил. Как известно данный параметр напрямую зависит от длины кабеля. С упрощенной схемой высоковольтных колебаний для такого устройства можно ознакомиться ниже.

Мост переменного тока, используемый в емкостном методе обнаружения повреждения кабеля

Мост переменного тока, используемый в емкостном методе обнаружения повреждения кабеля

Обозначения:

- R1, R2, R3 – регулируемые резисторы.

- Cэ – эталонный высоковольтный конденсатор.

- L – расстояние до места обрыва.

- Lк – общая длина КЛ.

- 1 – токоведущие элементы кабеля.

- 2 – защитная оболочка.

- 3 – место обрыва.

Подбирая сопротивление переменных резисторов, добиваются минимального отклонения стрелки прибора Г, что указывает на равновесие между плечами моста, что говорит о следующем соотношении R1 / R2 = Сx / Сэ , это позволяет установить емкость поврежденной жилы Сx = Сэ* (R1 / R2) .

Подобным способом производим определение емкости на другом конце КЛ, то есть, подключаем к нему генератор и повторяем измерения. В результате, вычисляем расстояние до поврежденной зоны: L = Lk * С1 / ( C1 + C2 ), где С1 и С2 – емкости поврежденных токоведущих элементов кабеля, измеренные в начале и конце КЛ.

Метод колебательного разряда

Данный способ позволяет более эффективно определить расстояние до дефекта кабеля, известного, как заплывающий пробой. Для этой цели в поврежденную линию подаются импульсные колебательные разряды, после чего на экран спецприбора (например, ЭМКС58) выводятся данные о расстоянии до дефектного места.

Экран прибора РЕЙС-305 с указанием расстояния до поврежденного участка кабеля

Экран прибора РЕЙС-305 с указанием расстояния до поврежденного участка кабеля

Принципа работы данного метода во многом напоминает импульсный способ дефектоскопии.

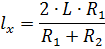

Метод петли

Данный способ хорошо работает в тех случаях, когда в месте нарушения изоляции нет обрыва токоведущих элементов кабеля, а переходное сопротивление в месте дефекта не более 5,0 кОм. При несоответствии последнего условия может быть выполнен прожиг кабеля (прожигание изоляции для уменьшения переходного сопротивления). Упрощенный пример электрической схемы для метода петли показан ниже.

Устройство для поиска повреждения кабеля методом петли

Устройство для поиска повреждения кабеля методом петли

Обозначения:

- Г – гальванометр.

- R1 и R2 – переменные резисторы, измерение сопротивления которых осуществляется после уравновешивания моста.

- Lk – длина КЛ.

- L – расстояние до дефектного участка.

- 1 – токопроводящие элементы кабеля.

- 2 – перемычка между целой и дефектной жилой.

После уравновешивания моста, расстояние до обрыва вычисляется по формуле: .

Метод накладной рамки

Данный вариант поиска повреждения в КЛ можно рассматривать в качестве одной из разновидностей индукционного способа, когда необходимо найти пробой между токоведущим элементом кабеля и его металлической оболочкой (броней). Данная технология рассчитана на поиск дефектных мест при открытой прокладке кабельных трасс, но ее можно успешно использовать и КЛ уложенных в грунт. В последнем случае требуется выкопать шурфы в зоне локализации дефекта.

Локализация повреждения кабеля методом накладной рамки

Локализация повреждения кабеля методом накладной рамки

Обозначения:

- Накладные рамки.

- Место пробоя изоляции.

Поиск обрыва кабеля в бетонной стене и под гипсокартоном с помощью трассоискателя

Умный сайт для вашего энергокомплекса

Изоляция кабелей служит гораздо меньше токоведущих жил, которые изготовлены из стойкого гомогенного металла (медь или алюминий). Знание точных координат места повреждения изоляции позволяет в случае аварии сократить количество заменяемого кабеля, поэтому предложено множество различных методов диагностики изоляции. В этой статье рассмотрим акустические методы диагностики изоляции кабельных линий.

Акустические локаторы применяются для поиска повреждений в кабелях и газопроводах

На каких кабелях применяется акустический метод диагностики?

Наиболее часто диагностику требуется проводить на высоковольтных кабельных линиях с полиэтиленовой изоляцией. Изоляция может быть изготовленной из любого материала: полиэтилена, поливинилхлорида, композитных составов, в том числе и маслонаполненные кабели. Также кабельная линия может иметь любой вольтаж. Он обязательно учитывается при выборке напряжения и мощности импульсов тока звуковой частоты при диагностике.

В подземных кабельных линия наиболее распространены кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Связано это не только с отличными изоляционными качествами полиэтилена, но и с его низкой ценой. Это самый дешевый полимер в мире. При этом именно в сшитом полиэтилене возникает эффект так называемого водяного триинга, что является нормальным процессом старения полимеров в условиях влажного грунта. Данный дефект со временем переходит в «заплывающий пробой», когда электрическое сопротивление изоляции на низком напряжении нормальное, а с повышением возникает пробой, который исчезает при повторном снижении напряжения.

Акустический метод неразрушающего контроля хорошо подходит для поиска дефектов типа «заплывающий пробой» по нескольким причинам. Рассмотрим преимущества этого метода:

Для диагностики используется переменный ток высокого напряжения, получаемый от кенотронного генератора. В месте заплывающего пробоя создается мощное электромагнитное и акустическое поле (звук, хорошо слышимый даже при подземной прокладке).

Поиск возможен, когда соседние, или близко расположенные кабели, в силовой линии не обесточены. В этом случае полностью отключается электромагнитный приемник из-за наводок 50 Гц и включается акустический с геомикрофоном. Частота импульсов не является кратной 50 Гц и акустический тракт приемника имеет фильтры для отстройки.

В условиях акустических шумов (например, вблизи автомобильных дорог), наоборот, задействуется электромагнитный приемник вместо акустического геомикрофона. Чувствительность электромагнитных сенсоров в разы выше акустических, соответственно, возрастает дальность обнаружения. В некоторых случаях она превышает 1000 м.

Расстояние до места замыкания распознается очень точно, благодаря технологии подсчета задержек импульсов. По схожим технологиям работают многие высокоточные системы, например, лазерные дальномеры или навигация GPS.

Пример прокладки множества кабелей в одной траншее. Поиск места повреждения акустическими методами возможен без обесточивания близлежащих кабелей.

Ограничения акустического метода контроля

Акустический метод исследования не позволяет обнаруживать водяные триинги и дефекты изоляции, не приведшие к пробою. Можно обнаружить только имеющиеся повреждения. Нельзя составить прогнозы, оценить степень старения изоляции.

Обнаруживается только первый пробой. Если дефекты в виде заплывающих пробоев следуют один за другим, они не обнаруживаются.

Акустические шумы и электромагнитные помехи снижают дальность определения.

Примеры оборудования

Генератор SWG и приемник ударных волн (акустический локатор) Digiphone

Передовой комплект оборудования для поиска мест повреждения изоляции акустическим методом. Генератор ударных волн SWG представляет собой блок с минимумом элементов управления. Оператору необходимо подключить генератор к испытуемым кабельным жилам (не менее двух), выставить энергию заряда, (например, 1000 дж) и частоту. При работе с прибором соблюдают меры предосторожности. Выходное напряжение — до 32 кВ. При включенном генераторе выполняется ручной поиск с помощью различных акустических локаторов. Сам генератор SWG универсален. Его можно использовать для диагностики кабелей иными методами.

Приемник ударных волн Digiphone имеет чувствительный узкополосный УНЧ и геомикрофон. Оборудование защищено от влаги, поиск может выполняться в любых условиях, в том числе и по мерзлому грунту, когда акустическая проводимость улучшается.

Приемник ударных волн Digiphone+

Акустический локатор Digiphone+

В отличие от акустического локатора Digiphone, Digiphone+ принимает не только акустические, но и электромагнитные волны. На практике это означает удлинение расстояния между точкой подключения генератора и уверенным распознаванием места повреждения. Приемник ударных волн Digiphone+ отличается высокой чувствительностью и строгим соответствием всем современным требованиям. Так выходной звуковой каскад имеет ограничение по звуку 84 дБ/А в соответствии с положениями об охране труда. Приемный тракт узкополосный с системой подавления посторонних шумов. Дополнительные плюсы: компас, цветной дисплей, удобная регулируемая ручка и вес всего 2,2 кг.

На следующем видео показано, как работать с акустическим локатором Digiphone+

Если вам нужна профессиональная консультация по диагностике изоляции кабеля, просто отправьте нам сообщение!

Абсолютные методы определения места повреждения силового кабеля

1. Акустический метод.

Акустический метод основан на прослушивании над местом повреждения кабельной линии звуковых колебаний, вызванных искровым разрядом в канале повреждения. Акустический метод практически универсален и в большинстве случаев является основным абсолютным методом. Им можно определять повреждения различного характера: однофазные и междуфазные замыкания с различными переходными сопротивлениями, обрывы одной, двух или всех жил.

В отдельных случаях возможно определение нескольких повреждений на одной кабельной линии.

Искровые разряды, получаемые в месте повреждения кабеля, образуются двумя способами.

При «заплывающем пробое», который, как правило, обнаруживается при контрольных испытаниях, повреждение, в основном, бывает в муфтах.

Сопротивление в месте повреждения большое — единицы и десятки мегаом.

С помощью испытательной установки постоянного тока к поврежденной жиле прикладывается напряжение (не более 5Uном, где Uном — рабочее напряжение кабеля).

Как только в месте повреждения происходит пробой, определяют расстояние до места повреждения, например, с помощью метода колебательного разряда.

После первого пробоя сопротивление в поврежденной жиле кабеля восстанавливается, и напряжение от испытательной установки постоянного тока возрастает опять до напряжения пробоя. Такая периодичность пробоев может продолжаться длительное время. В зоне измеренного расстояния до места повреждения оператор, передвигаясь вдоль трассы кабельной линии, четко фиксирует акустические сигналы, вызываемые пробоями в месте повреждения.

При замыканиях, имеющих переходное сопротивление в месте повреждения от единиц Ом до десятков кОм, используется высоковольтная установка постоянного тока, с помощью которой производится заряд конденсатора, после чего через разрядник (разрядник может быть как управляемый, так и неуправляемый воздушный) в месте повреждения происходит пробой, вызывающий акустический сигнал. В передвижных измерительных лабораториях имеются, как правило, две группы высоковольтных конденсаторов. Одна группа на рабочее напряжение до 5 кВ при емкости конденсаторов до 200 мкФ (низковольтная акустика), другая группа на рабочее напряжение до 30 кВ при емкости конденсаторов до 5 мкФ (высоковольтная акустика).

Установки для заряда конденсаторов первой группы имеют большую мощность, которая необходима для быстрой зарядки конденсаторов большой емкости (единицы секунд).

Если при использовании первой группы конденсаторов невозможно создать пробой вследствие большого сопротивления в месте повреждения, то необходимо использовать вторую группу конденсаторов. Оператор, перемещаясь вдоль трассы кабельной линии в предполагаемой зоне повреждения, измеренной импульсным или волновым методом, может точно определить место повреждения следующим способом.

При использовании кабелеискателя, ПК-100, имеющего один канал усиления, сигнал от акустического преобразователя усиливается приемником и поступает на стрелочный индикатор и головные телефоны. Передвигаясь по трассе кабельной линии, оператор прослушивает сигналы с помощью головных телефонов и только в месте непосредственного повреждения кабеля, когда акустические сигналы четко фиксируются, необходимо с помощью стрелочного индикатора выявить на трассе точку с максимальным отклонением стрелки, где и находится повреждение.

При использовании кабелеискателя, например, КАИ-90, имеющего два канала усиления (один для усиления сигналов акустического преобразователя, а другой для усиления сигналов, наведенных в индукционном преобразователе), поиск осуществляется следующим образом.

При перемещении вдоль кабельной линии сигнал, наведенный в индукционном преобразователе, поступает через усилительный тракт приемника на стрелочный индикатор, а сигнал с акустического преобразователя поступает через свой усилительный тракт на головные телефоны.

В зоне места повреждения, когда становится слышен акустический сигнал в головных телефонах, следует перейти в режим акустического поиска.

При этом акустический сигнал будет поступать через усилительный тракт приемника КАИ-90 как на головные телефоны, так и на стрелочный индикатор, по которому при максимальном его отклонении можно найти точное место повреждения.

При определении места растяжки (разрыва) жил в кабеле высоковольтную испытательную установку постоянного тока подключают поочередно к одной из жил или сразу ко всем трем жилам кабеля (рис. 8).

При подъеме испытательного напряжения до 5Uном зa счет ослабленной изоляции возникает пробой в месте разрыва между одной из жил и оболочкой кабеля. В случае, если пробой в месте повреждения не происходит, необходимо установить перемычку на дальнем конце кабеля между всеми жилами и оболочкой кабеля.

В этом случае при поднятии испытательного напряжения пробой происходит в месте разрыва жил кабеля.

В обоих случаях место повреждения находится акустическим методом.

Рис. Схема подключения высоковольтной испытательной установки при растяжке жил в кабеле:

1 — высоковольтная испытательная установка; 2 — поврежденный кабель; 3 — перемычка между жилами и оболочкой кабеля

2. Индукционно-импульсный метод.

Индукционно-импульсный метод используется при определении места повреждения вида «заплывающий пробой» на трассе кабельной линии. Определение места пробоя в кабеле производится методом контроля направления распространения электромагнитных волн, возникших в месте пробоя.

Так как при пробое возникают электромагнитные волны, направленные от места повреждения к концам кабельной линии, то место на трассе кабельной линии, в котором происходит изменение направления волн, соответствует месту повреждения.

Для определения места «заплывающего пробоя» кабельной линии к поврежденной жиле кабеля подключают высоковольтную установку и плавно поднимают постоянное напряжение до обеспечения периодических пробоев в кабеле.

Методом колебательного разряда производят измерение расстояния до места повреждения.

Точный поиск места повреждения в найденной зоне производится индукционно- импульсным кабелеискателем КИИ-83 или КИИ-89, переносимым вдоль трассы при создании в линии периодических пробоев.

При каждом пробое в линии в индукционном преобразователе (датчике) наводится напряжение, полярность которого фиксируется кабелеискателем (отклонением стрелки прибора).

Если место повреждения будет пройдено, то прибор будет фиксировать другой знак полярности, что является основанием для возвращения назад, и точного определения места повреждения кабеля.

Кабелеискатели КИИ-83 и КИИ-89 позволяют однозначно определить, в каком направлении следует вести поиск вдоль трассы линии, чтобы приблизиться к месту повреждения.

Это исключает ошибочные действия оператора. На трассе кабельной линии в зоне предполагаемого места повреждения (при изменении знака показывающего прибора) целесообразно для более точного определения места повреждения использовать акустический метод.

3. Индукционный метод.

Индукционный метод определения места повреждения, основан, на принципе определения характера изменения магнитного поля, над кабелем, по которому пропускается ток от генератора звуковой частоты. Частота тока от 480 до 10000 Гц. Метод обеспечивает высокую точность определения места повреждения и имеет широкое распространение.

Индукционным методом можно определить:

· трассу кабельной линии;

· глубину прокладки кабельной линии;

· искомый кабель в пучке кабелей;

· междуфазные повреждения кабельной линии;

· однофазные повреждения кабеля.

Способы определения мест повреждений кабельных линий

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 1 и 2).

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 1 и 2).

Индукционный метод (см. рис. 1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15—20 А частотой 800—1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное — над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

Рис. 1. Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а — индукционный, б — акустический, в — петлевой, г — емкостный

Рис. 2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а — при коротком замыкании жил кабеля, б — при обрыве жил кабеля.

Акустический метод (см. рис. 1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

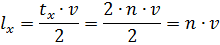

Петлевой метод (см. рис. 1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где L х — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1 , R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

Емкостным методом (см. рис. 1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места повреждения l х, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы , а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

где С o — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

Импульсным методом (см. рис. 2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени t х, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n — количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c — цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние l х от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети: