Асинхронные режимы работы синхронных генераторов.

Синхронная работа турбогенераторов с системой может нарушаться. Тогда возникает асинхронный режим работы; это означает, что частота вращения ротора турбогенератора не совпадает с частотой вращения магнитного поля статора. Различают асинхронные режимы при наличии возбуждения турбогенератора и при его отсутствии. Кроме того, целесообразно различать кратковременные неустано- вившиеся и установившиеся (точнее, квазиустановившиеся) асинхронные режимы. Асинхронные режимы неизбежны в практике эксплуатации электрических систем и потому представляют большой интерес.

Причинами возникновения асинхронных режимов могут быть: потеря возбуждения при наличии электрической нагрузки; нарушение статической устойчивости генератора; нарушение динамической устойчивости генератора.

Потеря возбуждения — достаточно распространенное нарушение работы синхронных генераторов. В этом случае синхронная электрическая мощность обращается в нуль и иод действием момента турбины генератор начинает ускоряться. В обмотках и массиве ротора вследствие скольжения его относительно поля статора, которое продолжает действовать в генераторе, если остается электрическая связь генератора с системой, наводятся переменные токи с частотой скольжения. Эти токи, взаимодействуя с полем статора, создают асинхронный момент. Математические формулы для расчета асинхронного момента довольно громоздки и в то же время не очень точны.

В действительности для турбогенератора, строго говоря, надо учитывать ротор как непрерывный массив. Иногда рассматривается до нескольких десятков контуров. Упрощение, основанное на неявнополюсности турбогенератора, для асинхронных процессов недостаточно точно. Поэтому основу изучения асинхронных режимов составляют экспериментальные методы.

Асинхронный режим ограничивается следующими факторами:

повышение тока статора за счет существенного возрастания реактивной составляющей тока (генератор работает как асинхронный двигатель и потому потребляет довольно большую реактивную мощность);

потери от вихревых токов в массиве ротора (тем больше, чем больше скольжение);

увеличение потерь в торцевых частях статора (феномен уже обсуждался, он связан с тем, что ток статора намагничивает машину);

возможность возникновения дефицита реактивной мощности в системе и понижение напряжения на зажимах генератора (влияние на работу системы собственных нужд);

наличие значительных колебаний мощности и соответственно возбуждения колебаний напряжения на зажимах генератора и в сети. Такие колебания могут приводить к раскачиванию близких синхронных генераторов вплоть до выпадения их из синхронизма.

Перечисленные факторы показывают и сложность, и возможную критичность асинхронных режимов.

Для турбогенераторов малой и средней мощности (до 100 МВт) наибольшее значение имеет обычно первый фактор. Практикой эксплуатации установлено ограничение допустимого тока статора в асинхронном режиме. Потери в роторе обычно меньше, чем в синхронном режиме. Но система непосредственного охлаждения обмоток ротора, эффективная в синхронном режиме, может оказаться неэффективной в рассматриваемом случае по той причине, что выделение тепла в асинхронном режиме локализуется не в тех элементах, которые имеют непосредственное охлаждение. Более того, выделение потерь неравномерно и зависит от качества изготовления и сборки ротора.

Основная опасность в турбогенераторах с непосредственным охлаждением обмотки ротора локализуется в местах перехода вихревых токов, замыкающихся через контактные поверхности в пазовых клиньях и бандажном кольце. Именно здесь возникают местные нагревы, и становятся возможными повреждения бандажного кольца и пазовых клиньев.

Весьма серьезная опасность при этом заключена в образовании разности температур нагрева бочки ротора и бандажного кольца. За счет температурного расширения бандажного кольца по сравнению с поверхностью ротора может возникнуть ослабление посадки кольца на ротор (так, разность температур в 20 °С приводит к ослаблению посадки примерно на 0,25 мм).

Но даже и при отсутствии разъединения асинхронные режимы приводят к ослаблению посадки и снижению разъединительной скорости.

Разъединение же бандажного кольца с поверхностью ротора — это авария, приводящая к самым тяжелым последствиям для генератора.

По этим причинам большинство ведущих зарубежных фирм не допускает работы крупных турбогенераторов в асинхронном режиме, предусматривая защиты, отключающие генератор от сети при потере возбуждения.

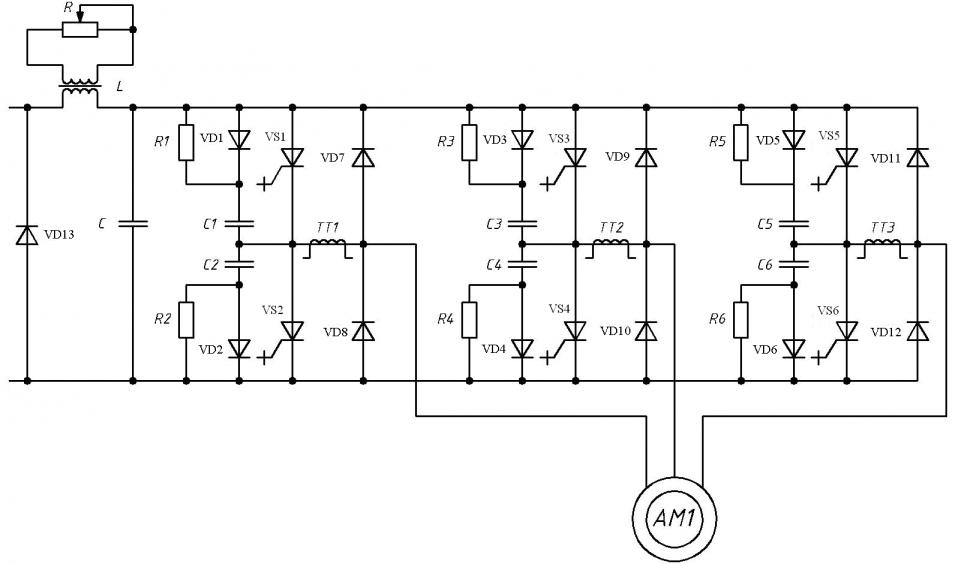

Дополнительные проблемы работы генераторов в асинхронном режиме создает система возбуждения, если она содержит выпрямительные устройства. Несмотря на указанные трудности, опыт энергосистем Советского Союза показывает целесообразность применения в ряде аварийных случаев для турбогенераторов малой и средней мощности (до 100 МВт) сравнительно длительных (до 30 мин) асинхронных режимов с активной нагрузкой порядка 50 % номинальной.

Для турбогенераторов мощностью 165—300 МВт с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора допускается работа в асинхронном режиме без возбуждения в течение 15 мин с активной нагрузкой до 40 % номинальной и током статора до 110 % номинального. При этом предварительно следует проверить допустимость такого режима по остальным позициям: по режиму напряжения, влиянию на близкие генераторы колебаний мощности и др.

АСИНХРОННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ

При потере возбуждения из-за неисправности возбудителя, расцепления полумуфт между ротором и возбудителем, обрыва в цепи ротора, случайного отключения АГП и по любой другой причине генератор переходит в асинхронный режим. При этом по мере снижения магнитного потока, создававшегося до этого током в обмотке ротора, генератор начинает потреблять реактивную мощность из сети.

Равновесие между уменьшающимся до нуля синхронным электромагнитным моментом и вращающим моментом турбины нарушается, и частота вращения генератора начинает возрастать сверх синхронной. Под воздействием магнитного поля от тока статора, в зубцах и клиньях ротора и в его обмотке, если она остается замкнутой на возбудитель или замкнется на резистор самосинхронизации, появятся токи с частотой скольжения. Магнитный поток от этих токов, взаимодействуя с магнитным полем статора, создает тормозящий асинхронный момент, что обеспечивает выдачу генератором активной мощности в сеть при асинхронном режиме. Асинхронный тормозящий момент с увеличением скольжения ротора возрастает. Когда он станет равным вращающему моменту турбины, дальнейшее повышение скольжения прекратится. Наступит установившийся асинхронный режим.

Реагируя на увеличение частоты вращения, регулятор частоты вращения турбины сокращает поступление пара (воды) и тем самым уменьшает активную мощность. Поэтому; как правило, в результате потери возбуждения активная мощность на генераторе снижается.

Если при увеличении асинхронного тормозящего момента скольжение изменяется мало (жесткая кривая асинхронного момента), а максимальный асинхронный момент, развиваемый генератором, достаточно велик, то установившийся асинхронный режим наступает при небольшом скольжении и уменьшение активной мощности невелико.

Турбогенераторы ТВФ, ТВВ и ТГВ в области малых скольжений имеют достаточно жесткую кривую асинхронного момента. При работе без возбуждения с активной нагрузкой 0,5—0,6 номинальной, даже при разомкнутой обмотке ротора, скольжение у них не превышает 0,3—0,8%. Потери в роторе при этом составляют 0,3—0,9 номинальных потерь на возбуждение, а ток статора около 1,0—1,15 номинального.

Но максимальный асинхронный момент у турбогенераторов с непосредственным охлаждением значительно ниже, чем у машин с косвенным охлаждением. Поэтому потеря возбуждения у них при нагрузках, близких к номинальным, сопровождается повышенными скольжением и током статора. Из-за повышения частоты вращения до недопустимых пределов может произойти отключение турбины действием автомата безопасности. Для исключения этого на турбинах 300 МВт начали применять быстродействующие ‘электрогидравлические приставки к регуляторам, удерживающие частоту вращения в допустимых пределах и автоматически разгружающие турбогенераторы до допустимых пределов.

Токи, появляющиеся в зубцах, клиньях и бочке ротора, при асинхронном режиме турбогенератора вызывают нагрев ротора.

При повышенном скольжении ток статора может значительно превышать номинальное значение, что может привести к перегреву обмотки статора.

Из-за возрастания результирующей магнитной индукции в торцевых областях турбогенератора при потере возбуждения увеличивается нагрев крайних пакетов стали и конструктивных элементов торцевых зон статора.

В асинхронном режиме в обмотке ротора наводится напряжение. Если обмотка разомкнута или включена не на электромашинный возбудитель, а на систему выпрямителей возбуждения, исключающую прохождение тока обратной полярности, то при больших скольжениях наведенное напряжение может достигнуть опасного для обмотки ротора и выпрямителей значения. Кроме того, при разомкнутой обмотке среднее значение асинхронного момента меньше, а скольжение больше, чем при замкнутой. Поэтому при переводе генератора в асинхронный режим обмотку ротора необходимо автоматически или ручным отключением АГП замыкать на активное сопротивление (самосинхронизации или гасительное).

Использование асинхронного режима для оставления в работе генератора при потере возбуждения хотя бы на время, необходимое для перевода на резервное возбуждение,

позволяет в большинстве случаев избежать аварийных остановок генераторов. Но при этом необходимо соблюдать следующие условия.

Для турбогенераторов с косвенным охлаждением активная нагрузка должна быть не выше 60 % номинальной, а продолжительность режима не более 30 мин.

Турбогенераторы с непосредственным охлаждением мощностью до 300 МВт включительно по условию нагрева элементов торцевых зон статора, особенно крайних пакетов активной стали, непосредственно соприкасающихся с обмоткой, могут работать без возбуждения 15 мин (генераторы ТВФ —30 мин) с нагрузкой не более 40 % номинальной. Разгрузка до допустимого предела должна производиться вручную или автоматически в течение 2 мин. При этом время разгрузки до 60 % номинальной для турбогенераторов менее 150 МВт не должно превышать 60 с, а для турбогенераторов большей мощности—30 с.

В гидрогенераторах из-за большого скольжения (3— 5%), обусловленного меньшим, чем в турбогенераторах, асинхронным моментом, при асинхронном режиме быстро перегревается успокоительная обмотка. Поэтому работа гидрогенераторов в асинхронном режиме не допускается, и при потере возбуждения они отключаются специальной защитой от токовой перегрузки статора.

При потере возбуждения необходимо снизить активную нагрузку до допустимых значений (если нет автоматики) и попытаться доступными со щита управления средствами (изменением положения штурвала шунтового реостата, воздействием на корректор и компаундирование и т.д.) восстановить возбуждение. Если сделать это не удается, следует перейти на резервное возбуждение с отключением на время перехода АГП.

Генератор может выпасть из синхронизма при недостаточном возбуждении или в результате аварии в системе. Для восстановления синхронизма увеличивают ток возбуждения и снижают активную нагрузку. Если генератор не войдет в синхронизм, он должен быть отключен от сети.

Дата добавления: 2016-06-02 ; просмотров: 2463 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Генераторы переменного тока

Генератор — устройство, преобразующее один вид энергии в другой.

В данном случае рассматриваем преобразование механической энергии вращения в электрическую.

Различают два типа таких генераторов. Синхронные и асинхронные.

Синхронный генератор. Принцип действия

Отличительным признаком синхронного генератора является жёсткая связь между частотой f переменной ЭДС, наведённой в обмотке статора, и частотой вращения ротора n , называемой синхронной частотой вращения:

n = f / p

где p – число пар полюсов обмотки статора и ротора.

Обычно частота вращения выражается в об/мин, а частота ЭДС в Герцах (1/сек), тогда для количества оборотов в минуту формула примет вид:

n = 60·f / p

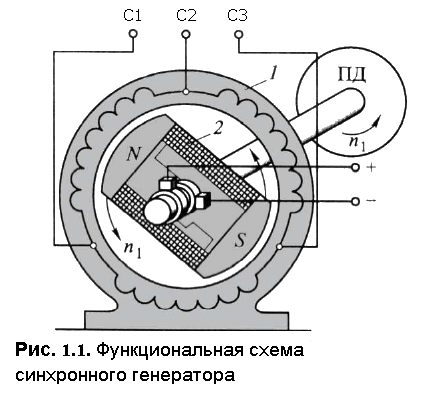

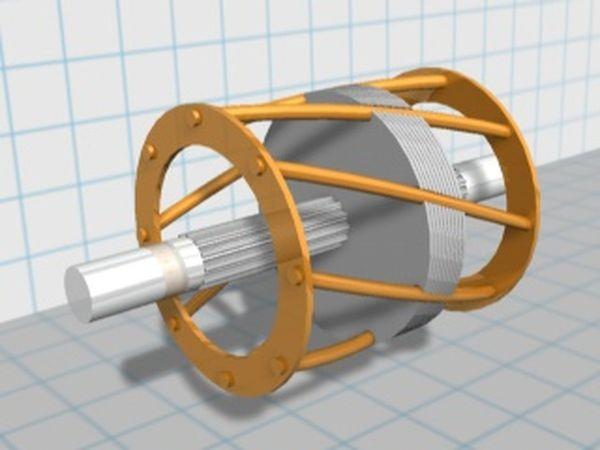

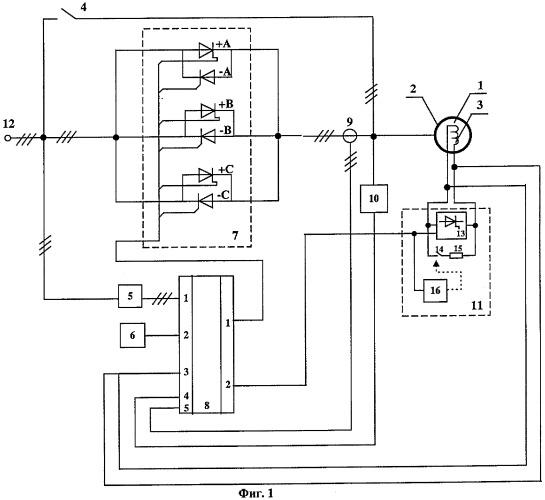

На рис. 1.1 представлена функциональная схема синхронного генератора. На статоре 1 расположена трёхфазная обмотка, принципиально не отличающаяся от аналогичной обмотки асинхронной машины. На роторе расположен электромагнит с обмоткой возбуждения 2, получающей питание постоянным током, как правило, через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух контактных колец, расположенных на роторе, и двух неподвижных щёток.

На рис. 1.1 представлена функциональная схема синхронного генератора. На статоре 1 расположена трёхфазная обмотка, принципиально не отличающаяся от аналогичной обмотки асинхронной машины. На роторе расположен электромагнит с обмоткой возбуждения 2, получающей питание постоянным током, как правило, через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух контактных колец, расположенных на роторе, и двух неподвижных щёток.

В некоторых случаях в конструкции ротора синхронного генератора вместо электромагнитов могут использоваться постоянные магниты, тогда необходимость в наличии контактов на валу отпадает, но существенно ограничиваются возможности стабилизации выходных напряжений.

Приводным двигателем (ПД), в качестве которого используется турбина, двигатель внутреннего сгорания либо другой источник механической энергии, ротор генератора приводится во вращение с синхронной скоростью. При этом магнитное поле электромагнита ротора также вращается с синхронной скоростью и индуцирует в трёхфазной обмотке статора переменные ЭДС EA , EB и EC , которые будучи одинаковыми по значению и сдвинутыми по фазе относительно друг друга на 1/3 периода (120°), образуют симметричную трёхфазную систему ЭДС.

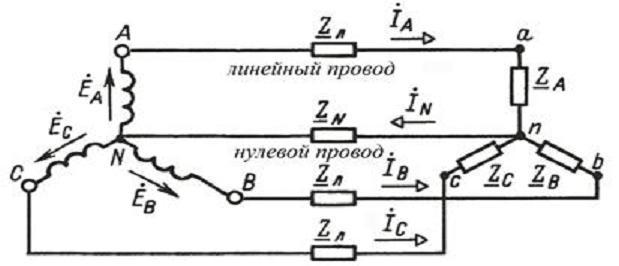

C подключением нагрузки к зажимам обмотки статора С1, С2 и С3 в фазах обмотки статора появляются токи IA, IB, IC , которые создают вращающееся магнитное поле. Частота вращения этого поля равна частоте вращения ротора генератора. Таким образом, в синхронном генераторе магнитное поле статора и ротор вращаются синхронно. Мгновенное значение ЭДС обмотки статора в рассматриваемом синхронном генераторе

e = 2Blwv = 2πBlwDn

Здесь: B – магнитная индукция в воздушном зазоре между сердечником статора и полюсами ротора, Тл;

l – активная длина одной пазовой стороны обмотки статора, т.е. длина сердечника статора, м;

w – количество витков;

v = πDn – линейная скорость движения полюсов ротора относительно статора, м/с;

D – внутренний диаметр сердечника статора, м.

Формула ЭДС показывает, что при неизменной частоте вращения ротора n форма графика переменной ЭДС обмотки якоря (ста- тора) определяется исключительно законом распределения магнитной индукции B в зазоре между статором и полюсами ротора. Если график магнитной индукции в зазоре представляет собой синусоиду B = Bmax sinα , то ЭДС генератора также будет синусоидальной. В синхронных машинах всегда стремятся получить распределение индукции в зазоре как можно ближе к синусоидальному.

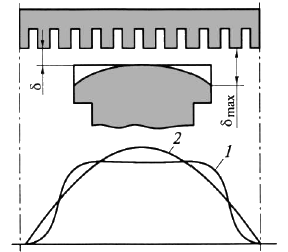

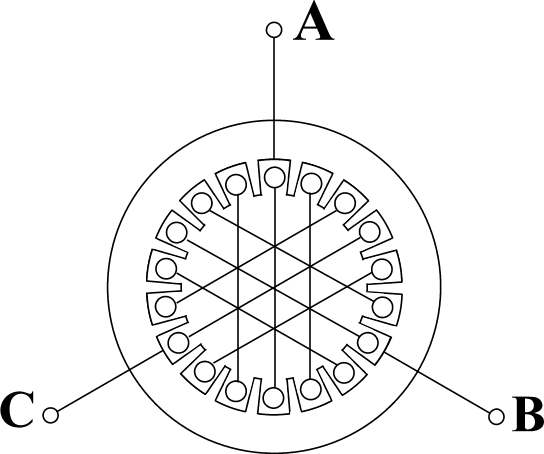

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 1.2), то магнитная индукция B в воздушном зазоре распределяется по трапецеидальному закону (график 1). Если же края полюсов ротора «скосить» так, чтобы зазор на краях полюсных наконечников был равен δmax (как это показано на рис. 1.2), то график распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к синусоиде (график 2), а, следовательно, и график ЭДС, индуцированной в обмотке генератора, приблизится к синусоиде. Частота ЭДС синхронного генератора f (Гц) пропорциональна синхронной частоте вращения ротора n (об/с)

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 1.2), то магнитная индукция B в воздушном зазоре распределяется по трапецеидальному закону (график 1). Если же края полюсов ротора «скосить» так, чтобы зазор на краях полюсных наконечников был равен δmax (как это показано на рис. 1.2), то график распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к синусоиде (график 2), а, следовательно, и график ЭДС, индуцированной в обмотке генератора, приблизится к синусоиде. Частота ЭДС синхронного генератора f (Гц) пропорциональна синхронной частоте вращения ротора n (об/с)

где p – число пар полюсов.

В рассматриваемом генераторе (см. рис.1.1) два полюса, т.е. p = 1.

Для получения ЭДС промышленной частоты (50 Гц) в таком генераторе ротор необходимо вращать с частотой n = 50 об/с (n = 3000 об/мин).

Способы возбуждения синхронных генераторов

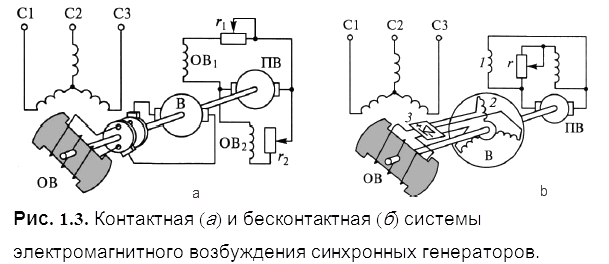

Самым распространенным способом создания основного магнитного потока синхронных генераторов является электромагнитное возбуждение, состоящее в том, что на полюсах ротора располагают обмотку возбуждения, при прохождении по которой постоянного тока, возникает МДС, создающая в генераторе магнитное поле. До последнего времени для питания обмотки возбуждения применялись преимущественно специальные генераторы постоянного тока независимого возбуждения, называемые возбудителями В (рис. 1.3, а). Обмотка возбуждения (ОВ) получает питание от другого генератора (параллельного возбуждения), называемого подвозбудителем (ПВ). Ротор синхронного генератора, возбудителя и подвозбудителя располагаются на общем валу и вращаются одновременно. При этом ток в обмотку возбуждения синхронного генератора поступает через контактные кольца и щётки. Для регулирования тока возбуждения применяют регулировочные реостаты, включаемые в цепи возбуждения возбудителя r1 и подвозбудителя r2 . В синхронных генераторах средней и большой мощности процесс регулирования тока возбуждения автоматизируют.

В синхронных генераторах получила применение также бесконтактная система электромагнитного возбуждения, при которой синхронный генератор не имеет контактных колец на роторе. В качестве возбудителя в этом случае применяют обращенный синхронный генератор переменного тока В (рис. 1.3, б). Трехфазная обмотка 2 возбудителя, в которой наводится переменная ЭДС, расположена на роторе и вращается вместе с обмоткой возбуждения синхронного генератора и их электрическое соединение осуществляется через вращающийся выпрямитель 3 непосредственно, без контактных колец и щёток. Питание постоянным током обмотки возбуждения 1 возбудителя В осуществляется от подвозбудителя ПВ – генератора постоянного тока. Отсутствие скользящих контактов в цепи возбуждения синхронного генератора позволяет повысить её эксплуатационную надёжность и увеличить КПД.

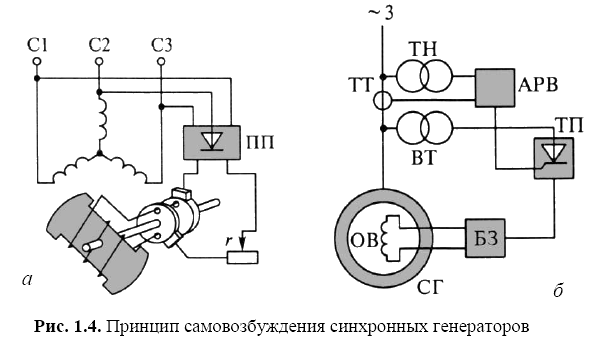

В синхронных генераторах, в этом числе гидрогенераторах, получил распространение принцип самовозбуждения (рис. 1.4, а), когда энергия переменного тока, необходимая для возбуждения, отбирается от обмотки статора синхронного генератора и через понижающий трансформатор и выпрямительный полупроводниковый преобразователь ПП преобразуется в энергию постоянного тока. Принцип самовозбуждения основан на том, что первоначальное возбуждение генератора происходит за счёт остаточного магнетизма машины.

На рис. 1.4, б представлена структурная схема автоматической системы самовозбуждения синхронного генератора (СГ) с выпрямительным трансформатором (ВТ) и тиристорным преобразователем (ТП), через которые электроэнергия переменного тока из цепи статора СГ после преобразования в постоянный ток подаётся в обмотку возбуждения. Управление тиристорным преобразователем осуществляется посредством автоматического регулятора возбуждения АРВ, на вход которого поступают сигналы напряжения на входе СГ (через трансформатор напряжения ТН) и тока нагрузки СГ (от трансформатора тока ТТ). Схема содержит блок защиты (БЗ), обеспечивающий защиту обмотки возбуждения (ОВ) от перенапряжения и токовой перегрузки.

Мощность, затрачиваемая на возбуждение, обычно составляет от 0,2 до 5 % полезной мощности (меньшее значение относится к генераторам большой мощности).

В генераторах малой мощности находит применение принцип возбуждения постоянными магнитами, расположенными на роторе машины. Такой способ возбуждения даёт возможность избавить генератор от обмотки возбуждения. В результате конструкция генератора существенно упрощается, становится более экономичной и надёжной. Однако, из-за высокой стоимости материалов для изготовления постоянных магнитов с большим запасом магнитной энергии и сложности их обработки применение возбуждения постоянными магнитами ограничено машинами мощностью не более нескольких киловатт.

Синхронные генераторы составляют основу электроэнергетики, так как практически вся электроэнергия во всём мире вырабатывается посредством синхронных турбо- или гидрогенераторов.

Так же синхронные генераторы находят широкое применение в составе стационарных и передвижных электроустановок или станций в комплекте с дизельными и бензиновыми двигателями.

Асинхронный генератор. Отличия от синхронного

Асинхронные генераторы принципиально отличаются от синхронных отсутствием жесткой зависимости между частотой вращения ротора и вырабатываемой ЭДС. Разницу между этими частотами характеризует коэффициент s — скольжение.

здесь:

n — частота вращения магнитного поля (частота ЭДС).

n r — частота вращения ротора.

Более подробно с расчётом скольжения и частоты можно ознакомиться в статье: асинхронные генераторы. Частота.

В обычном режиме электромагнитное поле асинхронного генератора под нагрузкой оказывает тормозной момент на вращения ротора, следовательно, частота изменения магнитного поля меньше, поэтому скольжение будет отрицательным. К генераторам, работающим в области положительных скольжений, можно отнести асинхронные тахогенераторы и преобразователи частоты.

Асинхронные генераторы в зависимости от конкретных условий применения выполняются с короткозамкнутым, фазным или полым ротором. Источниками формирования необходимой энергии возбуждения ротора могут являться статические конденсаторы или вентильные преобразователи с искусственной коммутацией вентилей.

Асинхронные генераторы можно классифицировать по способу возбуждения, характеру выходной частоты (изменяющаяся, постоянная), способу стабилизации напряжения, рабочим областям скольжения, конструктивному выполнению и числу фаз.

Последние два признака характеризуют конструктивные особенности генераторов.

Характер выходной частоты и методы стабилизации напряжения в значительной степени обусловлены способом образования магнитного потока.

Классификация по способу возбуждения является основной.

Можно рассмотреть генераторы с самовозбуждением и с независимым возбуждением.

Самовозбуждение в асинхронных генераторах может быть организовано:

а) с помощью конденсаторов, включенных в цепь статора или ротора или одновременно в первичную и вторичную цепи;

б) посредством вентильных преобразователей с естественной и искусственной коммутацией вентилей.

Независимое возбуждение может осуществляться от внешнего источника переменного напряжения.

По характеру частоты самовозбуждающиеся генераторы разделяются на две группы. К первой из них относятся источники практически постоянной (или постоянной) частоты, ко второй переменной (регулируемой) частоты. Последние применяются для питания асинхронных двигателей с плавным изменением частоты вращения.

Более подробно рассмотреть принцип работы и конструктивные особенности асинхронных генераторов планируется рассмотреть в отдельных публикациях.

Асинхронные генераторы не требуют в конструкции сложных узлов для организации возбуждения постоянным током или применения дорогостоящих материалов с большим запасом магнитной энергии, поэтому находят широкое применение у пользователей передвижных электроустановок по причине своей простоты и неприхотливости в обслуживании. Используются для питания устройств, не требующих жёсткой привязки к частоте тока.

Техническим достоинством асинхронных генераторов можно признать их устойчивость к перегрузкам и коротким замыканиям.

С некоторой информацией по мобильным генераторным установкам можно ознакомиться на странице:

Дизель-генераторы.

Асинхронный генератор. Характеристики.

Асинхронный генератор. Стабилизация.

Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций — Ликвидация асинхронных режимов работы турбогенераторов

Содержание материала

В нормальном режиме работы на вал турбогенератора действует два момента: момент турбины Мт, вращающий ротор генератора и стремящийся ускорить его вращение, и синхронный электромагнитный момент Мс, противодействующий вращению ротора. Синхронный электромагнитный момент возникает в результате взаимодействия вращающегося магнитного поля статора с полем ротора, вращающимся в ту же сторону и с той же частотой вращения, что и поле статора. В данном случае магнитное поле ротора создается за счет прохождения по его обмотке постоянного тока от возбудителя.

Синхронный режим работы. Равенство моментов Мт = —Мс, действующих на вал турбогенератора, и частот вращения магнитных полей статора и ротора определяет синхронный режим работы генератора, при этом скольжение, т. е. опережение ротором поля статора, равно нулю.

Асинхронный режим работы. Неравенство между моментами МТ>МС приводит к ускорению вращения ротора турбогенератора. По отношению к энергосистеме он перейдет в асинхронный режим работы. Такой режим возможен в случае полной или частичной потери генератором возбуждения.

Полная потеря возбуждения может иметь место при неисправности возбудителя, обрыве в цепи ротора, ошибочном отключении АГП и в других случаях.

Переход генератора в асинхронный режим работы при потере возбуждения происходит следующим образом. При обрыве тока в обмотке ротора исчезает его магнитное поле и, следовательно, синхронный электромагнитный момент Мс. Равновесие между моментами на валу турбогенератора нарушается, и генератор, оставаясь включенным в сеть, выходит из синхронизма: избыточный вращающий момент турбины AfT разгоняет ротор, частота его вращения становится выше синхронной (в первый момент до 5 — 6% при номинальной нагрузке). Регулятор турбины, стремясь сохранить частоту вращения турбогенератора нормальной, уменьшит пропуск пара в турбину, вследствие чего несколько снизится скольжение и активная мощность генератора.

Однако опережение ротором магнитного поля статора останется, и это приведет к тому, что в замкнутых контурах ротора (клиньях, зубцах, обмотке ротора, если она окажется замкнутой, например, на резистор самосинхронизации) появятся переменные токи, имеющие частоту, численно равную скольжению, умноженному на частоту энергосистемы. Взаимодействие магнитных полей этих токов с магнитным полем статора создаст на валу турбогенератора асинхронный электромагнитный момент Ма, тормозящий ротор. При некотором значении Ма установится равновесие его с моментом турбины Мт. В установившемся асинхронном режиме (или иначе — при асинхронном ходе) генератор будет выдавать в сеть асинхронную активную мощность. Рабочий магнитный поток в зазоре генератора при асинхронном ходе образуется за счет сети.

Длительность работы и допустимая нагрузка турбогенераторов в асинхронном режиме без возбуждения ограничиваются различными факторами: для турбогенераторов с косвенным охлаждением — потерями в роторе, достигающими наибольших значений в конструктивных деталях ротора в случае разомкнутой обмотки возбуждения; для турбогенераторов с непосредственным охлаждением — значением допустимого тока статора и нагревом элементов торцевых зон статора, особенно крайних пакетов активной стали из-за резкого возрастания магнитных полей рассеяния в зоне лобовых частей обмоток. Нагрев зависит от значения активной нагрузки, он не везде контролируется термометрами сопротивления и нарастает очень быстро — в течение 8—10 мин. Чтобы избежать нежелательных местных нагревов и повреждений, установлена следующая продолжительность работы турбогенераторов в асинхронном режиме:

30 мин для турбогенераторов с косвенным охлаждением и генераторов серии ТВФ;

15 мин для турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток мощностью до 300 МВт.

Активная нагрузка при этом должна быть снижена до 60% номинальной для турбогенераторов с косвенным охлаждением и до 40% номинальной для турбогенераторов серий ТВФ, ТВВ, ТГВ, ТВМ. Чтобы удержать турбогенераторы в асинхронном режиме работы, разгружать их необходимо за время не более 2 мин, причем разгрузка до 60% номинальной мощности не должна превышать 1 мин для турбогенераторов мощностью до 150 МВт и 30 с для турбогенераторов большей мощности.

Быстрая разгрузка необходима также и потому, что при переходе в асинхронный режим турбогенератор, потерявший возбуждение, начинает потреблять из сети реактивную мощность, при этом все остальные параллельно работающие генераторы могут перегрузиться по току статора и ротора вследствие их участия в покрытии возникшего дефицита реактивной мощности. Поэтому при переходе какого-либо турбогенератора в асинхронный режим персоналу следует контролировать нагрузку других генераторов станции и при необходимости разгружать их до значений токов статора и ротора, допускаемых в аварийных режимах.

Переход турбогенератора в асинхронный режим работы из-за потери возбуждения обычно сопровождается следующими изменениями показаний измерительных приборов:

ток статора значительно увеличивается и колеблется с двойной частотой скольжения около некоторого среднего значения;

напряжение статора понижается в зависимости от значения нагрузки, и стрелка прибора немного колеблется;

выдача генератором активной мощности понижается, и стрелка прибора сильно колеблется;

реактивная мощность не выдается, а потребляется генератором из сети, на что указывает стрелка прибора, отклоняющаяся (с небольшими колебаниями) в другую сторону шкалы;

в обмотке ротора, если она окажется замкнутой на возбудитель или резистор самосинхронизации, протекает переменный ток, и стрелки приборов (амперметра и вольтметра) в цепи ротора колеблются с частотой скольжения в обе стороны от нуля. При обрыве в цепи возбуждения показание амперметра будет равным нулю.

Колебания значений тока, напряжения и мощности на турбогенераторе, работающем в асинхронном режиме, возникают из-за периодического проворота несимметричного в магнитном отношении ротора относительно поля статора.

Действия персонала. Убедившись по показаниям приборов в потере возбуждения и выходе турбогенератора из синхронизма, персонал должен:

немедленно отключить его АГП;

снизить активную нагрузку до указанных выше значений;

выяснить и устранить причину потери возбуждения от «своего» возбудителя или перейти на резервное возбуждение.

Если в течение времени, допустимого для работы турбогенератора в асинхронном режиме, не удастся восстановить возбуждение, генератор необходимо разгрузить и отключить от сети.

Практика показывает, что после восстановления возбуждения при сниженной до соответствующих значений активной нагрузки ресинхронизация турбогенератора проходит успешно, без повторных циклов колебаний асинхронного режима. При полной нагрузке турбогенераторы с трудом втягиваются в синхронизм и лишь после значительного увеличения тока возбуждения.

Одновременно с принятием мер по восстановлению возбуждения генератора необходимо поднять напряжение на сборных шинах станции за счет использования резерва реактивной мощности других параллельно работающих генераторов. Следует проверить также значение напряжения на шинах с. и. блоков генератор — трансформатор и при необходимости повысить напряжение путем перевода с помощью устройств АВР питания с. н. от резервного источника. Перевод питания с. и. от резервного источника обычно производится при снижении напряжения на шинах генератора ниже 0,8 Unoм с выдержкой времени до 5 с.

Асинхронный режим работы, турбогенератора возникает не только при полной, но и при частичной потере возбуждения, например вследствие неправильного поворота штурвала реостата возбуждения или ошибочных действий с автоматическим регулятором возбуждения. Турбогенератор, частично потерявший возбуждение, утрачивает статическую устойчивость и выходит из синхронизма.

Потеря устойчивости.

Группа турбогенераторов (или станция в целом) может также потерять устойчивость и выпасть из синхронизма относительно других генераторов энергосистемы при подъеме нагрузки или плановом отключении отходящих от станции линий электропередачи, связывающих ее с энергосистемой, без соответствующего увеличения выдачи генераторами реактивной мощности, а также при отказе быстродействующей защиты в отключении внешнего к. з. В отличие от асинхронного хода, вызванного полной потерей возбуждения, для асинхронного режима с возбуждением характерно наличие на валу турбогенератора двух электромагнитных моментов — снхронного Мс и асинхронного Ма. Алгебраическое суммирование их в каждый период времени с моментом турбины Мт приводит к появлению на валу знакопеременного результирующего момента вращения, при этом турбогенератор (или группа турбогенераторов) будет работать с переменным по знаку скольжением, переходя то в генераторный режим, выдавая мощность в сеть, то в двигательный режим, потребляя ее из сети. Такой режим работы сопровождается значительными колебаниями (качаниями) токов, активной и реактивной мощности между турбогенератором, выпавшим из синхронизма, и всеми другими параллельно работающими генераторами энергосистемы.

Характер движений ротора генератора относительно вращающегося поля статора при асинхронном ходе и качаниях показан на рис. 18.

Судить о том, возник ли асинхронный режим работы турбогенератора в результате полной потери возбуждения или нарушения устойчивости параллельной работы, по показаниям щитовых измерительных приборов, можно только при наличии достаточно практического опыта. Однако вполне очевидно, что, если колебания стрелок приборов появились во время выполнения каких-либо действий с цепями возбуждения, устройством автоматического регулирования возбуждения (АРВ), а также при подъеме активной нагрузки, необходимо вернуть соответствующие устройства в исходное положение и полностью поднять возбуждение генератора, если это не было обеспечено действием устройства АРВ. Если при этом колебания значений токов, мощности и напряжения не будут затухать, следует приступить к разгрузке турбогенератора по активной мощности вплоть до появления признаков втягивания его в синхронизм.

Рис. 18. Характер движения ротора генератора относительно вращающегося поля статора при асинхронном ходе и качаниях:

в — асинхронный ход (ω> р (ос)

При появлении колебаний (качаний) токов, мощности и напряжения на всех турбогенераторах данной секции шин станции в целом следует предположить, что причиной асинхронного режима является нарушение статистической устойчивости или неотключившееся к. з. (нарушение динамической устойчивости). Такой режим устраняется совместными действиями диспетчера энергосистемы и персонала станции, если он не ликвидируется самопроизвольно или действием автоматических устройств (АЧР, делительной автоматики и др.).

Асинхронный режим. Причины возникновения и признаки асинхронного режима

Страницы работы

Содержание работы

Асинхронный режим. Причины возникновения и признаки асинхронного режима.

Асинхронные режимы – режимы работы электрической системы при большом отклонении скорости вращения роторов генераторов или двигателей от синхронной: работа синхронной машины при потере возбуждения, процессы ресинхронизации после нарушения устойчивости, самосинхронизация генераторов, автоматическое повторное включение с самосинхронизацией или без контроля синхронизма, асинхронный пуск двигателей, компенсаторов, самозапуск двигателей.

Причины выпадения из синхронизма генераторов:

1. Потеря возбуждения генератора.

2. Нарушение динамической устойчивости.

3. Нарушение статической устойчивости.

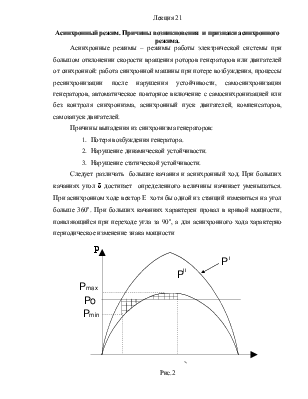

Следует различать большие качания и асинхронный ход. При больших качаниях угол d достигает определенного величины начинает уменьшаться. При асинхронном ходе вектор Е хотя бы одной из станций изменяться на угол больше 360°. При больших качаниях характерен провал в кривой мощности, появляющийся при переходе угла за 90°, а для асинхронного хода характерно периодическое изменение знака мощности

Рис.3 – Режим больших качаний

Рис.3 – Режим асинхронного хода

|

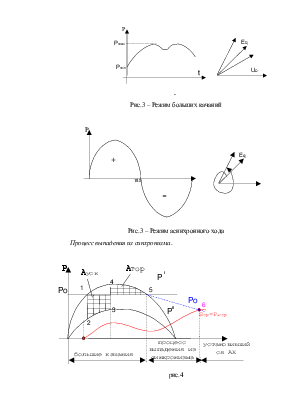

Процесс выпадения из синхронизма.

Вследствие, например, отключения линии происходит переход с характеристики Р I на характеристику Р II (точки 1-2). В точке 2 на ротор генератора действует избыточный ускоряющий момент под действием которого увеличивается скорость вращения генератора и появляется скольжение.

В точке 3 снова включается линия и происходит переход с характеристики Р II на Р I (точки 3-4).

В точке 4 на ротор генератора начинает действовать избыточный тормозящий момент и w начинает уменьшаться. Поскольку площадка ускорения больше площадки возможного торможения, то к моменту достижения dкр (точка5) скорость не успевает уменьшиться до синхронной и следовательно скольжение не достигает нулевого значения, после точки 5 на ротор генератора снова действует избыточный ускоряющий момент и следовательно увеличивается w и s. При скорости вращения больше синхронной, генератор, работая как асинхронный, выдает также активную асинхронную мощность, т.е. с появлением скольжения появляется асинхронная мощность.

C увеличением w вступает в действие регулятор скорости вращения турбины, который перекрывает клапаны пускопаротурбины и следовательно уменьшает мощность турбины. В точке 6 мощность турбины равна асинхронной мощности, после чего наступает установившейся асинхронный ход, т.е. увеличение угла d происходит с одной и той же средней скоростью.

Переходной процесс асинхронного режима описывается следующим уравнением:

Исходя из схемы замещения асинхронной машины:

|

Из-за наличия синхронной мощности S не будет величиной постоянной, оно будет пульсировать около Scр.

Асинхронная мощность также пульсирует около некоторого среднего значения из-за наличия нессиметрии (явнополюсность, одноосная обмотка возбуждения).

|

Рис.8

Для большинства синхронных машин асинхронный ход не представляет опасности, турбогенераторы могут развивать мощность, соизмеримую с номинальной. Недопустимость асинхронного режима связана с опасностью нарушения устойчивости остальной части системы, в которой генераторы работают синхронно. В этом режим асинхронно работающий генератор обычно поглощает из системы значительную реактивную мощность, что может приводить к снижению напряжения всей системы, создавая опасность нарушения устойчивости остальных генераторов и двигателей.

Во время асинхронного хода изменяется не только мощность, но ток статора и ротора, а также результирующее потокосцепление обмотки возбуждения.

Возможность асинхронного хода и его длительность зависят от условий работы системы и опасности повреждения самого генератора (механические усилия, нагрев ротора и статора). Турбогенератору при потере возбуждения разрешается работать от 15 до 30 мин, без потери возбуждения несколько меньше. Если за это время синхронную работу восстановить не удастся, то генератор должен быть отключен от сети.

Наличие асинхронного хода может оказать воздействие на поведение системы, т.е. необходимо проверить режим остальной системы, выяснить его влияние на работу нагрузки, проанализировать поведение РЗ и устройств автоматики (могут работать неправильно).

Асинхронный генератор

Все известные виды генераторных устройств по особенностям своей работы делятся на синхронные и асинхронные машины, причем наибольшее распространение получила именно последняя разновидность. Их конструкция и принцип действия аналогичны асинхронным двигателям, но преобразование энергии в генераторе происходит в обратном направлении (из механической в электрический её вид). С тем, как выглядит асинхронный генератор в натуре, можно ознакомиться на рисунке ниже.

Подобно двигателям асинхронного типа, включённым в реверсном режиме (на торможение), при генерации энергии наблюдается примерно тот же эффект, приводящий к её частичному рассеиванию в виде тепла. Из этого следует, что КПД такого устройства сравнительно невелико.

Принцип работы

Хорошо усвоить принцип работы асинхронного механизма поможет предварительное ознакомление с основами функционирования генераторных машин синхронного типа. Дело в том, что синхронные и асинхронные генераторы по своему устройству и способу действия очень схожи и отличаются лишь небольшими деталями (конструкцией вращающегося ротора, в частности).

В механизмах первого класса используется ротор с размещёнными на нем постоянными магнитами. При его вращении от механического привода магнитные элементы наводят в статоре меняющееся по величине и направлению э/м поле, обеспечивающее протекание переменного тока в подключённой к его зажимам нагрузке. При этом сам ротор вращается без рассогласования с создаваемой им в катушках ЭДС (синфазно с ней).

В отличие от синхронных машин, асинхронный генератор характеризуется наличием небольшого отставания вращения роторного элемента устройства по отношению к наводимому в статоре электромагнитному полю. Последнее как бы тормозит его движение, что принято называть «эффектом скольжения».

Обратите внимание! Указанное явление объясняется особенностью конструкции ротора АГ, изготавливаемого в виде короткозамкнутой цельной решётки (так называемого «беличьего колеса»). Её внешний вид приводится на фото ниже.

При вращении приводного вала под воздействием внешнего механического импульса (от двигателя внутреннего сгорания, например) за счёт остаточного магнетизма статора в решётке такого ротора наводится собственная ЭДС. Вследствие этого оба поля (и подвижное, и неподвижное) начинают взаимодействовать друг с другом в динамическом режиме.

Поскольку поле в обмотках ротора наводится с задержкой относительно неподвижного статора генератора, он несколько отстаёт от наводимого в ней э/м поля (то есть вращается асинхронно).

Возможность управления

Ещё одной особенностью синхронного генератора (как, впрочем, и асинхронного) является то, что частота и амплитуда наводимой на зажимах статора ЭДС существенно зависит от скорости вращения ротора.

Важно! С изменением подключённой к генератору активной нагрузки пропорционально ей меняется и частота вращения вала генератора, что приводит к изменению характеристик создаваемой в статоре ЭДС.

Указанный недостаток вынуждает устанавливать в устройствах синхронного и асинхронного типа электронный регулятор напряжения и частоты, обеспечивающий поддержание этих параметров на должном уровне (схема регулятора приводится ниже).

Поскольку асинхронный генератор работает по принципу рассогласованного вращения полей подвижной и неподвижной части, обеспечить регулирование выходных параметров внутри системы не удаётся. Это объясняется невозможностью организовать мгновенную обратную связь по напряжению путём подачи части выходного сигнала со статора на ротор (в АГ могут применяться лишь внешние стабилизаторы напряжения).

В этом заключается ещё одно отличие асинхронных агрегатов от их синхронных аналогов, которые по всем остальным характеристикам очень схожи с первыми.

Преимущества и области применения

К числу достоинств асинхронных генераторов относят следующие их свойства:

- АГ устойчивы к перегрузкам и КЗ, а также имеют сравнительно простую конструкцию (этим они отличаются от более сложных в исполнении синхронных машин);

- Показатель нелинейных искажений синусоиды у них не превышает 2-х процентов (сравните 15 % у их синхронных аналогов);

- Благодаря низкому значению клирфактора, асинхронные устройства гарантируют высокую устойчивость работы подключённых к ним БИП и ТВ приёмников;

- При электропитании сварочного оборудования они обеспечивают существенное улучшение качества сварки;

- Для стабилизации выходного напряжения в них могут применяться внешние устройства автоматического регулирования;

- Роторы АГ при вращении выделяют ограниченное количество тепла, для компенсации которого не требуется мощных вентиляторных устройств.

Последнее свойство позволяет надёжно герметизировать внутреннюю полость агрегата, то есть защитить её от проникновения пыли и грязи. Благодаря этому обстоятельству существенно расширяется сфера применения асинхронных машин, способных работать в условиях большой запыленности и повышенной влажности.

Возможность герметизации способствует тому, что электрогенераторы асинхронного типа имеют больший показатель по сроку службы и могут эксплуатироваться при пониженных температурах. Добавим к этому, что к каждой из фазных обмоток этих агрегатов допускается подключать нагрузки различной мощности.

Дополнительная информация. Допустимый показатель неравномерности фазных нагрузок (разница потребляемых ими токов) составляет для АГ порядка 70%, что невозможно реализовать при работе с синхронными агрегатами.

К легко устранимому в процессе эксплуатации недостатку следует отнести довольно «тяжелые» пусковые характеристики генератора, что удаётся исправить за счёт установки в них специальных стартовых усилителей (рисунок далее по тексту).

Указанные устройства обеспечивают возможность плавного вывода генератора в рабочий режим даже при значительных по величине пусковых токах.

Во всём остальном АГ обладают бесспорными преимуществами над синхронными машинами, некоторые различия с которыми были рассмотрены ранее. Благодаря этим достоинствам, они широко применяются в качестве источников электроэнергии в следующих хозяйственных областях:

- Для энергоснабжения оборудования с реостатным или рекуперативным режимом торможения (подъёмные краны, транспортёры и тому подобное);

- В промышленном оборудовании, не нуждающемся в компенсации паразитной реактивной мощности и к которому не предъявляют высоких требований по качеству поставляемой энергии;

- В бытовых и полевых условиях, где требуются источники дешёвой электроэнергии с механическим приводом от дизельного двигателя;

- В качестве мощного зарядного устройства, обеспечивающего подзарядку АКБ в автомастерских, например.

Помимо этого, они могут использоваться как источники электроснабжения, к которым подключаются сварочные агрегаты, а также для обеспечения бесперебойного питания особо важных объектов здравоохранения.

Виды асинхронных машин

Различные виды АГ могут отличаться по следующим рабочим характеристикам:

- Типом вращающейся части генерирующего устройства – его ротора;

- Количеством выходных или статорных обмоток в генераторе (числом рабочих фаз);

- Схемой включения катушек трехфазного генератора – треугольником или звездой, а также способом их размещения и укладки на полюсах статора (фото ниже);

- Наличием или отсутствием отдельной обмотки возбуждения.

В соответствие с первым из этих признаков, все известные разновидности АГ оснащаются короткозамкнутым или фазным ротором. Первый из них изготавливается в виде цельной конструкции цилиндрической формы, состоящей из отдельных штырей с двумя замыкающими их кольцами (типа «беличье колесо»).

Фазный ротор, в отличие от своего короткозамкнутого аналога, имеет индуктивную обмотку из изолированного провода, обеспечивающую создание динамического электромагнитного поля. Из-за особенностей своей конструкции такой ротор имеет высокую стоимость изготовления и нуждается в специализированном обслуживании.

Выходные обмотки статора, как и весь генератор, могут быть однофазными или трехфазными, что определяется непосредственным назначением данного агрегата (когда требуется источник напряжения 220 или 380 Вольт). Относительно первого из этих исполнений всё достаточно ясно, а вот у трехфазной модификации АГ имеется ещё одна особенность, касающаяся электрической схемы включения обмоток.

Известно, что для формирования любой трехфазной питающей сети в электротехнике применяются два вида включения обмоток, смещённых в векторном представлении одна относительно другой на 120 градусов. Это:

- Включение звездой, когда начала катушек соединены в одной точке, где формируется нулевая жила, а их концы расходятся по трём линиям питания (вместе с нулевым проводом их получается четыре, как это указано на фото ниже);

- Подсоединение по схеме «треугольник», при котором конец одной катушки соединяется с началом второй и так далее до полного замыкания цепочки. Второй вариант включения используется в 3-х проводных линиях энергоснабжения, поскольку в этой схеме отсутствует нулевой провод.

В каждом изделии АГ подключение по той или иной схеме реализуется вполне конкретными способами, позволяющими поместить провода всех обмоток статора между полюсами его сердечника. Они наматываются таким образом, чтобы каждая секция фазных катушек A, B и C была сдвинута по окружности одна относительно другой точно на 120 градусов.

В заключение обзора генераторных устройств обратим внимание на возможность изготовления АГ из асинхронного двигателя. Подобная перспектива появляется, благодаря известному принципу обратимости действия электрических машин, согласно которому направление преобразования энергии может выбираться произвольно.