Генераторы переменного тока

Генератор — устройство, преобразующее один вид энергии в другой.

В данном случае рассматриваем преобразование механической энергии вращения в электрическую.

Различают два типа таких генераторов. Синхронные и асинхронные.

Синхронный генератор. Принцип действия

Отличительным признаком синхронного генератора является жёсткая связь между частотой f переменной ЭДС, наведённой в обмотке статора, и частотой вращения ротора n , называемой синхронной частотой вращения:

n = f / p

где p – число пар полюсов обмотки статора и ротора.

Обычно частота вращения выражается в об/мин, а частота ЭДС в Герцах (1/сек), тогда для количества оборотов в минуту формула примет вид:

n = 60·f / p

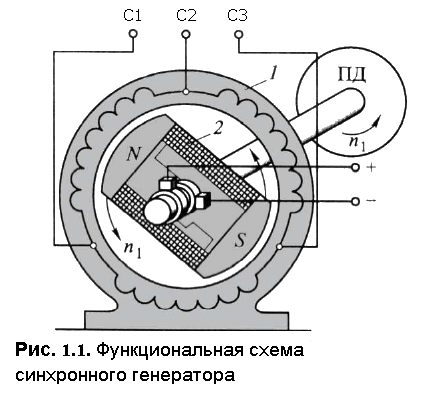

На рис. 1.1 представлена функциональная схема синхронного генератора. На статоре 1 расположена трёхфазная обмотка, принципиально не отличающаяся от аналогичной обмотки асинхронной машины. На роторе расположен электромагнит с обмоткой возбуждения 2, получающей питание постоянным током, как правило, через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух контактных колец, расположенных на роторе, и двух неподвижных щёток.

На рис. 1.1 представлена функциональная схема синхронного генератора. На статоре 1 расположена трёхфазная обмотка, принципиально не отличающаяся от аналогичной обмотки асинхронной машины. На роторе расположен электромагнит с обмоткой возбуждения 2, получающей питание постоянным током, как правило, через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух контактных колец, расположенных на роторе, и двух неподвижных щёток.

В некоторых случаях в конструкции ротора синхронного генератора вместо электромагнитов могут использоваться постоянные магниты, тогда необходимость в наличии контактов на валу отпадает, но существенно ограничиваются возможности стабилизации выходных напряжений.

Приводным двигателем (ПД), в качестве которого используется турбина, двигатель внутреннего сгорания либо другой источник механической энергии, ротор генератора приводится во вращение с синхронной скоростью. При этом магнитное поле электромагнита ротора также вращается с синхронной скоростью и индуцирует в трёхфазной обмотке статора переменные ЭДС EA , EB и EC , которые будучи одинаковыми по значению и сдвинутыми по фазе относительно друг друга на 1/3 периода (120°), образуют симметричную трёхфазную систему ЭДС.

C подключением нагрузки к зажимам обмотки статора С1, С2 и С3 в фазах обмотки статора появляются токи IA, IB, IC , которые создают вращающееся магнитное поле. Частота вращения этого поля равна частоте вращения ротора генератора. Таким образом, в синхронном генераторе магнитное поле статора и ротор вращаются синхронно. Мгновенное значение ЭДС обмотки статора в рассматриваемом синхронном генераторе

e = 2Blwv = 2πBlwDn

Здесь: B – магнитная индукция в воздушном зазоре между сердечником статора и полюсами ротора, Тл;

l – активная длина одной пазовой стороны обмотки статора, т.е. длина сердечника статора, м;

w – количество витков;

v = πDn – линейная скорость движения полюсов ротора относительно статора, м/с;

D – внутренний диаметр сердечника статора, м.

Формула ЭДС показывает, что при неизменной частоте вращения ротора n форма графика переменной ЭДС обмотки якоря (ста- тора) определяется исключительно законом распределения магнитной индукции B в зазоре между статором и полюсами ротора. Если график магнитной индукции в зазоре представляет собой синусоиду B = Bmax sinα , то ЭДС генератора также будет синусоидальной. В синхронных машинах всегда стремятся получить распределение индукции в зазоре как можно ближе к синусоидальному.

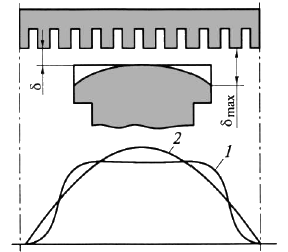

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 1.2), то магнитная индукция B в воздушном зазоре распределяется по трапецеидальному закону (график 1). Если же края полюсов ротора «скосить» так, чтобы зазор на краях полюсных наконечников был равен δmax (как это показано на рис. 1.2), то график распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к синусоиде (график 2), а, следовательно, и график ЭДС, индуцированной в обмотке генератора, приблизится к синусоиде. Частота ЭДС синхронного генератора f (Гц) пропорциональна синхронной частоте вращения ротора n (об/с)

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 1.2), то магнитная индукция B в воздушном зазоре распределяется по трапецеидальному закону (график 1). Если же края полюсов ротора «скосить» так, чтобы зазор на краях полюсных наконечников был равен δmax (как это показано на рис. 1.2), то график распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к синусоиде (график 2), а, следовательно, и график ЭДС, индуцированной в обмотке генератора, приблизится к синусоиде. Частота ЭДС синхронного генератора f (Гц) пропорциональна синхронной частоте вращения ротора n (об/с)

где p – число пар полюсов.

В рассматриваемом генераторе (см. рис.1.1) два полюса, т.е. p = 1.

Для получения ЭДС промышленной частоты (50 Гц) в таком генераторе ротор необходимо вращать с частотой n = 50 об/с (n = 3000 об/мин).

Способы возбуждения синхронных генераторов

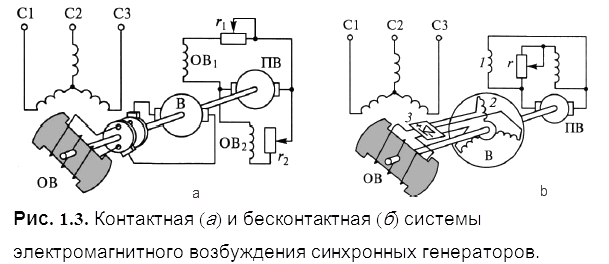

Самым распространенным способом создания основного магнитного потока синхронных генераторов является электромагнитное возбуждение, состоящее в том, что на полюсах ротора располагают обмотку возбуждения, при прохождении по которой постоянного тока, возникает МДС, создающая в генераторе магнитное поле. До последнего времени для питания обмотки возбуждения применялись преимущественно специальные генераторы постоянного тока независимого возбуждения, называемые возбудителями В (рис. 1.3, а). Обмотка возбуждения (ОВ) получает питание от другого генератора (параллельного возбуждения), называемого подвозбудителем (ПВ). Ротор синхронного генератора, возбудителя и подвозбудителя располагаются на общем валу и вращаются одновременно. При этом ток в обмотку возбуждения синхронного генератора поступает через контактные кольца и щётки. Для регулирования тока возбуждения применяют регулировочные реостаты, включаемые в цепи возбуждения возбудителя r1 и подвозбудителя r2 . В синхронных генераторах средней и большой мощности процесс регулирования тока возбуждения автоматизируют.

В синхронных генераторах получила применение также бесконтактная система электромагнитного возбуждения, при которой синхронный генератор не имеет контактных колец на роторе. В качестве возбудителя в этом случае применяют обращенный синхронный генератор переменного тока В (рис. 1.3, б). Трехфазная обмотка 2 возбудителя, в которой наводится переменная ЭДС, расположена на роторе и вращается вместе с обмоткой возбуждения синхронного генератора и их электрическое соединение осуществляется через вращающийся выпрямитель 3 непосредственно, без контактных колец и щёток. Питание постоянным током обмотки возбуждения 1 возбудителя В осуществляется от подвозбудителя ПВ – генератора постоянного тока. Отсутствие скользящих контактов в цепи возбуждения синхронного генератора позволяет повысить её эксплуатационную надёжность и увеличить КПД.

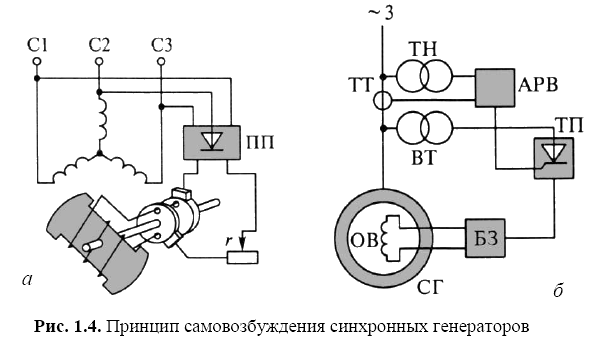

В синхронных генераторах, в этом числе гидрогенераторах, получил распространение принцип самовозбуждения (рис. 1.4, а), когда энергия переменного тока, необходимая для возбуждения, отбирается от обмотки статора синхронного генератора и через понижающий трансформатор и выпрямительный полупроводниковый преобразователь ПП преобразуется в энергию постоянного тока. Принцип самовозбуждения основан на том, что первоначальное возбуждение генератора происходит за счёт остаточного магнетизма машины.

На рис. 1.4, б представлена структурная схема автоматической системы самовозбуждения синхронного генератора (СГ) с выпрямительным трансформатором (ВТ) и тиристорным преобразователем (ТП), через которые электроэнергия переменного тока из цепи статора СГ после преобразования в постоянный ток подаётся в обмотку возбуждения. Управление тиристорным преобразователем осуществляется посредством автоматического регулятора возбуждения АРВ, на вход которого поступают сигналы напряжения на входе СГ (через трансформатор напряжения ТН) и тока нагрузки СГ (от трансформатора тока ТТ). Схема содержит блок защиты (БЗ), обеспечивающий защиту обмотки возбуждения (ОВ) от перенапряжения и токовой перегрузки.

Мощность, затрачиваемая на возбуждение, обычно составляет от 0,2 до 5 % полезной мощности (меньшее значение относится к генераторам большой мощности).

В генераторах малой мощности находит применение принцип возбуждения постоянными магнитами, расположенными на роторе машины. Такой способ возбуждения даёт возможность избавить генератор от обмотки возбуждения. В результате конструкция генератора существенно упрощается, становится более экономичной и надёжной. Однако, из-за высокой стоимости материалов для изготовления постоянных магнитов с большим запасом магнитной энергии и сложности их обработки применение возбуждения постоянными магнитами ограничено машинами мощностью не более нескольких киловатт.

Синхронные генераторы составляют основу электроэнергетики, так как практически вся электроэнергия во всём мире вырабатывается посредством синхронных турбо- или гидрогенераторов.

Так же синхронные генераторы находят широкое применение в составе стационарных и передвижных электроустановок или станций в комплекте с дизельными и бензиновыми двигателями.

Асинхронный генератор. Отличия от синхронного

Асинхронные генераторы принципиально отличаются от синхронных отсутствием жесткой зависимости между частотой вращения ротора и вырабатываемой ЭДС. Разницу между этими частотами характеризует коэффициент s — скольжение.

здесь:

n — частота вращения магнитного поля (частота ЭДС).

n r — частота вращения ротора.

Более подробно с расчётом скольжения и частоты можно ознакомиться в статье: асинхронные генераторы. Частота.

В обычном режиме электромагнитное поле асинхронного генератора под нагрузкой оказывает тормозной момент на вращения ротора, следовательно, частота изменения магнитного поля меньше, поэтому скольжение будет отрицательным. К генераторам, работающим в области положительных скольжений, можно отнести асинхронные тахогенераторы и преобразователи частоты.

Асинхронные генераторы в зависимости от конкретных условий применения выполняются с короткозамкнутым, фазным или полым ротором. Источниками формирования необходимой энергии возбуждения ротора могут являться статические конденсаторы или вентильные преобразователи с искусственной коммутацией вентилей.

Асинхронные генераторы можно классифицировать по способу возбуждения, характеру выходной частоты (изменяющаяся, постоянная), способу стабилизации напряжения, рабочим областям скольжения, конструктивному выполнению и числу фаз.

Последние два признака характеризуют конструктивные особенности генераторов.

Характер выходной частоты и методы стабилизации напряжения в значительной степени обусловлены способом образования магнитного потока.

Классификация по способу возбуждения является основной.

Можно рассмотреть генераторы с самовозбуждением и с независимым возбуждением.

Самовозбуждение в асинхронных генераторах может быть организовано:

а) с помощью конденсаторов, включенных в цепь статора или ротора или одновременно в первичную и вторичную цепи;

б) посредством вентильных преобразователей с естественной и искусственной коммутацией вентилей.

Независимое возбуждение может осуществляться от внешнего источника переменного напряжения.

По характеру частоты самовозбуждающиеся генераторы разделяются на две группы. К первой из них относятся источники практически постоянной (или постоянной) частоты, ко второй переменной (регулируемой) частоты. Последние применяются для питания асинхронных двигателей с плавным изменением частоты вращения.

Более подробно рассмотреть принцип работы и конструктивные особенности асинхронных генераторов планируется рассмотреть в отдельных публикациях.

Асинхронные генераторы не требуют в конструкции сложных узлов для организации возбуждения постоянным током или применения дорогостоящих материалов с большим запасом магнитной энергии, поэтому находят широкое применение у пользователей передвижных электроустановок по причине своей простоты и неприхотливости в обслуживании. Используются для питания устройств, не требующих жёсткой привязки к частоте тока.

Техническим достоинством асинхронных генераторов можно признать их устойчивость к перегрузкам и коротким замыканиям.

С некоторой информацией по мобильным генераторным установкам можно ознакомиться на странице:

Дизель-генераторы.

Асинхронный генератор. Характеристики.

Асинхронный генератор. Стабилизация.

Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

Самодельный асинхронный генератор

Для питания бытовых устройств и промышленного оборудования необходим источник электроэнергии. Выработать электрический ток возможно несколькими способами. Но наиболее перспективным и экономически выгодным, на сегодняшний день, является генерация тока электрическими машинами. Самым простым в изготовлении, дешёвым и надёжным в эксплуатации оказался асинхронный генератор, вырабатывающий львиную долю потребляемой нами электроэнергии.

Применение электрических машин этого типа продиктовано их преимуществами. Асинхронные электрогенераторы, в отличие от синхронных генераторов, обеспечивают:

- более высокую степень надёжности;

- длительный срок эксплуатации;

- экономичность;

- минимальные затраты на обслуживание.

Эти и другие свойства асинхронных генераторов заложены в их конструкции.

Устройство и принцип работы

Главными рабочими частями асинхронного генератора является ротор (подвижная деталь) и статор (неподвижный). На рисунке 1 ротор расположен справа, а статор слева. Обратите внимание на устройство ротора. На нём не видно обмоток из медной проволоки. На самом деле обмотки существуют, но они состоят из алюминиевых стержней короткозамкнутых на кольца, расположенные с двух сторон. На фото стержни видны в виде косых линий.

Конструкция короткозамкнутых обмоток образует, так называемую, «беличью клетку». Пространство внутри этой клетки заполнено стальными пластинами. Если быть точным, то алюминиевые стержни впрессовываются в пазы, проделанные в сердечнике ротора.

Рис. 1. Ротор и статор асинхронного генератора

Рис. 1. Ротор и статор асинхронного генератора

Асинхронная машина, устройство которой описано выше, называется генератором с короткозамкнутым ротором. Тот, кто знаком с конструкцией асинхронного электродвигателя наверняка заметил схожесть в строении этих двух машин. По сути дела они ничем не отличаются, так как асинхронный генератор и короткозамкнутый электродвигатель практически идентичны, за исключением дополнительных конденсаторов возбуждения, используемых в генераторном режиме.

Ротор расположен на валу, который сидит на подшипниках, зажимаемых с двух сторон крышками. Вся конструкция защищена металлическим корпусом. Генераторы средней и большой мощности требуют охлаждения, поэтому на валу дополнительно устанавливается вентилятор, а сам корпус делают ребристым (см. рис. 2).

Рис. 2. Асинхронный генератор в сборе

Рис. 2. Асинхронный генератор в сборе

Принцип действия

По определению, генератором является устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. При этом не имеет значения, какая энергия используется для вращения ротора: ветровая, потенциальная энергия воды или же внутренняя энергия, преобразуемая турбиной либо ДВС в механическую.

В результате вращения ротора магнитные силовые линии, образованные остаточной намагниченностью стальных пластин, пересекают обмотки статора. В катушках образуется ЭДС, которая, при подсоединении активных нагрузок, приводит к образованию тока в их цепях.

При этом важно, чтобы синхронная скорость вращения вала немного (примерно на 2 – 10%) превышала синхронную частоту переменного тока (задаётся количеством полюсов статора). Другими словами, необходимо обеспечить асинхронность (несовпадение) частоты вращения на величину скольжения ротора.

Следует заметить, что полученный таким образом ток будет небольшим. Чтобы повысить выходную мощность необходимо увеличить магнитную индукцию. Добиваются повышения КПД устройства путём подключения конденсаторов к выводам катушек статора.

На рисунке 3 изображена схема сварочного асинхронного альтернатора с конденсаторным возбуждением (левая часть схемы). Обратите внимание на то, что конденсаторы возбуждения подключены по схеме треугольника. Правая часть рисунка – собственно схема самого инверторного сварочного аппарата.

Рис. 3. Схема сварочного асинхронного генератора

Рис. 3. Схема сварочного асинхронного генератора

Существуют и другие, более сложные схемы возбуждения, например, с применением катушек индуктивности и батареи конденсаторов. Пример такой схемы показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема устройства с индуктивностями

Рисунок 4. Схема устройства с индуктивностями

Отличие от синхронного генератора

Главное отличие синхронного альтернатора от асинхронного генератора в конструкции ротора. В синхронной машине ротор состоит из проволочных обмоток. Для создания магнитной индукции используется автономный источник питания (часто дополнительный маломощный генератор постоянного тока, расположенный на одной оси с ротором).

Преимущество синхронного генератора в том, что он генерирует более качественный ток и легко синхронизируется с другими альтернаторами подобного типа. Однако синхронные альтернаторы более чувствительны к перегрузкам и КЗ. Они дороже от своих асинхронных собратьев и требовательнее в обслуживании – необходимо следить за состоянием щёток.

Коэффициент гармоник или клирфактор асинхронных генераторов ниже, чем у синхронных альтернаторов. То есть они вырабатывают практически чистую электроэнергию. На таких токах устойчивее работают:

- ИБП;

- регулируемые зарядные устройства;

- современные телевизионные приёмники.

Асинхронные генераторы обеспечивают уверенный запуск электромоторов, требующих больших пусковых токов. По этому показателю они, фактически, не уступают синхронным машинам. У них меньше реактивных нагрузок, что положительно сказывается на тепловом режиме, так как меньше энергии расходуется на реактивную мощность. У асинхронного альтернатора лучшая стабильность выходной частоты на разных скоростях вращения ротора.

Классификация

Генераторы короткозамкнутого типа получили наибольшее распространение, ввиду простоты их конструкции. Однако существуют и другие типы асинхронных машин: альтернаторы с фазным ротором и устройства, с применением постоянных магнитов, образующих цепь возбуждения.

На рисунке 5 для сравнения показаны два типа генераторов: слева на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а справа – асинхронная машина на базе АД с фазным ротором. Даже при беглом взгляде на схематические изображения видно усложнённую конструкцию фазного ротора. Привлекает внимание наличие контактных колец (4) и механизма щёткодержателей (5). Цифрой 3 обозначены пазы для проволочной обмотки, на которую необходимо подать ток для её возбуждения.

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Рис. 5. Типы асинхронных генераторов

Наличие обмоток возбуждения в роторе асинхронного генератора повышает качество генерируемого электрического тока, однако при этом теряются такие достоинства как простота и надёжность. Поэтому такие устройства используются в качестве источника автономного питания только в тех сферах, где без них трудно обойтись. Постоянные магниты в роторах применяют в основном для производства маломощных генераторов.

Область применения

Наиболее часто встречается применение генераторных установок с короткозамкнутым ротором. Они недорогие, практически не нуждаются в обслуживании. Устройства, оборудованные пусковыми конденсаторами, обладают приличными показателями КПД.

Асинхронные альтернаторы часто используют в качестве автономного или резервного источника питания. С ними работают переносные бензиновые генераторы, их используют для мощных мобильных и стационарных дизельных генераторов.

Альтернаторы с трёхфазной обмоткой уверенно запускают трехфазный электродвигатель, поэтому часто используются в промышленных энергоустановках. Они также могут питать оборудование в однофазных сетях. Двухфазный режим позволяет экономить топливо ДВС, так как незадействованные обмотки находятся в режиме холостого хода.

Сфера применения довольно обширная:

- транспортная промышленность;

- сельское хозяйство;

- бытовая сфера;

- медицинские учреждения;

Асинхронные альтернаторы удобны для сооружения локальных ветровых и гидравлических электростанций.

Асинхронный генератор своими руками

Оговоримся сразу: речь пойдёт не об изготовлении генератора с нуля, а о переделывании асинхронного двигателя в альтернатор. Некоторые умельцы используют готовый статор от мотора и экспериментируют с ротором. Идея состоит в том, чтобы с помощью неодимовых магнитов сделать полюса ротора. Примерно так может выглядеть заготовка с наклеенными магнитиками (см. рис. 6):

Рис. 6. Заготовка с наклеенными магнитами

Рис. 6. Заготовка с наклеенными магнитами

Вы наклеиваете магниты на специально выточенную заготовку, посаженную на валу электродвигателя, соблюдая их полярность и угол сдвига. Для этого потребуется не менее 128 магнитиков.

Готовую конструкцию необходимо подогнать к статору и при этом обеспечить минимальный зазор между зубцами и магнитными полюсами изготовленного ротора. Поскольку магнитики плоские, придётся их шлифовать или обтачивать, при этом постоянно охлаждая конструкцию, так как неодим теряет свои магнитные свойства при высокой температуре. Если вы сделаете всё правильно – генератор заработает.

Проблема состоит в том, что в кустарных условиях очень сложно изготовить идеальный ротор. Но если у вас есть токарный станок и вы готовы потратить несколько недель на подгонку и доработки – можете поэкспериментировать.

Я предлагаю более практичный вариант – превращение асинхронного двигателя в генератор (смотрите видео ниже). Для этого вам понадобится электромотор с подходящей мощностью и приемлемой частотой вращения ротора. Мощность двигателя должна быть минимум на 50% выше от требуемой мощности альтернатора. Если такой электромотор есть в вашем распоряжении – приступайте к переработке. В противном случае лучше купить готовый генератор.

Для переработки вам потребуется 3 конденсатора марки КБГ-МН, МБГО, МБГТ (можно брать другие марки, но не электролитические). Конденсаторы подбирайте на напряжение не менее 600 В (для трёхфазного двигателя). Реактивная мощность генератора Q связанная с емкостью конденсатора следующей зависимостью: Q = 0,314·U 2 ·C·10 -6 .

При увеличении нагрузки возрастает реактивная мощность, а значит, для поддержания стабильного напряжения U необходимо увеличивать ёмкость конденсаторов, добавляя новые ёмкости путём коммутации.

Видео: делаем асинхронный генератор из однофазного двигателя – Часть 1

https://www.youtube.com/watch?v=ZQO5S9F72CQ

Часть 2

https://www.youtube.com/watch?v=nDCdADUZghs

Часть 3

https://www.youtube.com/watch?v=6M_w1b2xyM8

Часть 4

https://www.youtube.com/watch?v=CONHg7p-IYE

Часть 5

https://www.youtube.com/watch?v=z2YSqVh1vM8

Часть 6

https://www.youtube.com/watch?v=FNU83kOeSbA

Для упрощения подбора конденсаторов воспользуйтесь таблицей:

| Мощность альтернатора (кВт-А) | Ёмкость конденсатора (мкФ) на холостом ходу | Ёмкость конденсатора (мкФ) при средней нагрузке | Ёмкость конденсатора (мкФ) при полной нагрузке |

| 2 | 28 | 36 | 60 |

| 3,5 | 45 | 56 | 100 |

| 5 | 60 | 75 | 138 |

На практике, обычно выбирают среднее значение, предполагая, что нагрузка не будет максимальной.

Подобрав параметры конденсаторов, подключите их к выводам обмоток статора так, как показано на схеме (рис. 7). Генератор готов.

Рис. 7. Схема подключения конденсаторов

Рис. 7. Схема подключения конденсаторов

Советы по эксплуатации

Асинхронный генератор не требует особого ухода. Его обслуживание заключается в контроле состояния подшипников. На номинальных режимах устройство способно работать годами без вмешательства оператора.

Слабое звено – конденсаторы. Они могут выходить из строя, особенно тогда, когда их номиналы неправильно подобраны.

При работе генератор нагревается. Если вы часто подключаете повышенные нагрузки – следите за температурой устройства или позаботьтесь о дополнительном охлаждении.

Асинхронный электрический генератор.Возбуждение асинхронного генератора

Принцип работы асинхронного электрического генератора

Во всех случаях асинхронная электрическая машина потребляет из сети реактивную мощность, необходимую для создания магнитного поля. При автономной работе асинхронной электрической машины в генераторном режиме магнитное поле в воздушном зазоре создается в результате взаимодействия магнитной движущийся силы магнитной силы всех фаз и магнитной движущийся силы обмотки ротора. Характер распределения магнитной движущийся силы точно такой же, как и в асинхронном электрическом двигателе(АД) , он также определяет характер распределения магнитного поля на полюсном делении. В асинхронном генераторе этот поток весьма близок к синусоидальному и при вращении ротора индуцирует в фазах статора и в обмотке ротора ЭДС Е| и Е2, которые можно принять синусоидальными.

В отличие от асинхронного электрического двигателя в асинхронном электрическом генераторе в данном случае ЭДС Е1 и Е2 являются активными, поддерживают ток в соответствующих цепях и в нагрузке, подключенной к выходным зажимам.

В установившемся режиме работы основные соотношения для асинхронного электрического генератора с самовозбуждением определяются из схемы замещения. Основное отличие только в том, что к ее выводам подключено сопротивление нагрузки 2Н = Кн +]ХН и конденсаторы для обеспечения самовозбуждения и регулирования напряжения при изменении нагрузки асинхронного электрического генератора с сопротивлениями Хс = 1/соС и Хск = 1/соСк.

Как видно, напряжение при работе под нагрузкой изменяется как за счет падения напряжения на сопротивлениях r1 и х1, так и за счет снижения магнитного потока Фот , связанного с размагничивающим действием магнитной движущийся силы ротора. Если магнитная цепь асинхронного электрического генератора выполнена с достаточно сильным насыщением, то поток Фот остается почти постоянным и напряжение U1 при увеличении нагрузки изменяется в меньшей степени, а его внешняя характеристика получается более «жесткой».

Способы регулирования напряжения автономного асинхронного генератора. Самовозбуждение асинхронного электрического генератора

Особенности самовозбуждения асинхронного генератора. Асинхронный элетродвигатель, подключенный к трехфазной сети переменного тока, при частоте вращения ротора, больше, чем частота вращения поля статора, переходит в генераторный режим и отдает в сеть активную мощность, потребляя из сети реактивную мощность, необходимую для создания вращающегося магнитного поля взаимной индукции. Тормозной электромагнитный момент, действующий на роторе, преодолевается приводным двигателем — дизелем, гидротурбиной, ветродвигателем и т.п.

Для возбуждения асинхронного электрогенератора необходимо наличие источника реактивной мощности — батареи конденсаторов или синхронного компенсатора, подключенных к обмотке статора. При этом почти естественной представляется работа асинхронного генератора при сверх синхронном скольжении, когда скорость вращения ротора выше скорости вращающегося магнитного поля. Однако практически асинхронный генератор может возбуждаться при частоте вращения ротора, значительно меньшей синхронной, причем значения напряжения и частоты тока оказываются пропорциональными частоте вращения ротора и, кроме того, зависящими от схемы соединения конденсаторов. Так, в эксперименте ( по опытным данным гл. инж. Штефана А.М. (НК ЭМЗ, г. Н.Каховка)) конденсаторный асинхронный мотор-редуктор типа АИРУ112-М2 при соединении батареи конденсаторов емкостью 3×120 мкФ в «звезду» возбуждается при скорости пр= 2133 об/мин с напряжением ГГф = 60 В и током фазы 1ф = 0,8 А, а при соединении тех же конденсаторов в «треугольник» напряжение =52 В и ток 1ф = 1,4А возникают при скорости пр= 1265 об/мин.

Весьма интересное явление наблюдалось в асинхронном генераторе серии А ИМН 90-L4 при включении емкости 40 мкФ только в одну из трех фаз. В этом случае возбуждение асинхронного генератора наступило при скорости п2 = 1369 об/мин с параметрами U1ф = =209 В, I = 1,29 А, Г = 44 Гц. При емкости С = 60 мкФ, включенной в одну из фаз, параметры возбуждения асинхронного электрогенератора были равны: п2 — 1300 об/мин, U = 500 В, I = 6,4 А, Г = 124 Гц. При увеличении частоты вращения ротора до синхронной (1500 об/мин) наблюдалось увеличение частоты тока до 400Гц. В некоторых случаях, наоборот, не удавалось добиться устойчивого возбуждения асинхронного генератора даже при сверх синхронной частоте вращения ротора. Например, для намагниченных гладких стального массивного и шихтованного роторов самовозбуждения не возникало при любых величинах присоединенной емкости.

Для массивного стального ротора с тонким экраном из меди, а также для массивного стального зубчатого ротора с торцовыми медными концами АГ устойчиво возбуждается при расчетном значении емкости. Асинхронная машина с гладкими роторами из меди или алюминия возбуждается без каких-либо дополнительных воздействий извне.

Таким образом, физические процессы самовозбуждения асинхронного генератора с полным основанием можно отнести к недостаточно изученным, что связано, по нашему мнению, с преимущественным использованием до настоящего времени АМ в качестве двигателя, с разработкой для него теории, расчетных методик и проектирования, а для генераторного режима эти машины проектировались и выпускались достаточно редко.

В маломощных системах генерирования применяются, как правило, АМ, предназначенные для работы в двигательном режиме с конденсаторным возбуждением.

Описание процесса самовозбуждения на принципе остаточной намагниченности магнитной цепи.

Современные работы по самовозбуждению АГ с помощью статических конденсаторов построены на трех подходах. Один из них базируется на принципе остаточной намагниченности магнитной цепи машины, начальная ЭДС от которой затем усиливается емкостным током в статоре . Рассмотрим этот подход.

Автономная работа асинхронного генератора в режиме самовозбуждения от потока остаточного намагничивания возможна, если к выводам обмотки статора подключить конденсаторы, необходимые как источник реактивной мощности от для возбуждения магнитного поля асинхронного электрогенератора, а при его работе на активно-индуктивную нагрузку эти конденсаторы должны служить источником реактивной мощности 0Н и для нагрузки.

Как устроен генератор переменного тока — назначение и принцип действия

Люди пользуются энергией электрического тока практически во всех сферах своей деятельности. Сейчас нелегко представить жизнь без электричества, которое с помощью специального оборудования преобразуется из механической энергии. Рассмотрим подробнее, как происходит этот процесс, и как устроены современные генераторы.

Превращение механической энергии в электрическую

Любой генератор работает по принципу магнитной индукции. Самый простой генератор переменного тока можно представить, как катушку, которая вращается в магнитном поле. Также есть вариант, при котором катушка остается неподвижной, но магнитное поле только её пересекает. Именно во время этого движения и вырабатывается переменный ток. По такому принципу функционирует огромное количество генераторов во всем мире, объединенных в систему электроснабжения.

Устройство и конструкция генератора переменного тока

Стандартный электрогенератор имеет следующие компоненты:

- Раму, к которой закреплен статор с электромагнитными полюсами. Изготовлена она из металла и должна выполнять защитную функцию всех элементов механизма.

- Статор, к которому крепится обмотка. Изготавливается он из ферромагнитной стали.

- Ротор – подвижный элемент, на сердечнике которого располагается обмотка, образующая электрический ток.

- Узел коммутации, который отводит электричество с ротора. Представляет собой систему подвижных токопроводящих колец.

В зависимости от назначения, генератор имеет определенные особенности конструкции, но существуют два компонента, которыми обладает любое устройство, конвертирующее механическую энергию в электричество:

- Ротор – подвижная цельная деталь из железа;

- Статор – неподвижный элемент, который изготовлен из железных листов. Внутри него есть пазы, внутри которых располагается проволочная обмотка.

Для получения большей магнитной индукции, между этими элементами должно быть небольшое расстояние. По своей конструкции генераторы бывают:

- С подвижным якорем и статическим магнитным полем.

- С неподвижным якорем и вращающимся магнитным полем.

В настоящее время более распространено оборудование с вращающимися магнитными полями, т.к. значительно удобнее снимать электрический ток со статора, чем с ротора. Устройство генератора имеет немало сходств с конструкцией электродвигателя.

Схема генератора переменного тока

Принцип работы электрогенератора: в тот момент, когда половина обмотки находится на одном из полюсов, а другая на противоположном, ток движется по цепи от минимального до максимального значения и обратно.

Классификация и виды агрегатов

Все электрогенераторы можно распределить по критерию работы и по типу топлива, из которого и образуется электроэнергия. Все генераторы делятся на однофазные (выход напряжения 220 Вольт, частота 50 Гц) и трехфазные (380 Вольт с частотой 50 Гц), а также по принципу работы и типу топлива, которое конвертируется в электричество. Ещё генераторы могут использоваться в разных сферах, что определяет их технические характеристики.

По принципу работы

Разделяют асинхронные и синхронные генераторы переменного тока.

Асинхронный

У асинхронных электрогенераторов нет точной зависимости ЭДС от частоты вращения ротора, но здесь работает такой термин, как «скольжение S». Оно определяет эту разницу. Величина скольжения вычисляется, поэтому некоторое влияние элементов генератора в электромеханическом процессе асинхронного двигателя все же есть.

Синхронный

Такой генератор обладает физической зависимостью от вращательного движения ротора к генерируемой частоте электроэнергии. В таком устройстве ротор является электромагнитом, состоящим из сердечников, обмоток и полюсов. Статором являются катушки, которые соединены по принципу звезды, и имеющими общую точку – ноль. Именно в них вырабатывается электрический ток.

Ротор приводит в движение посторонняя сила подвижных элементов (турбин), которые двигаются синхронно. Возбуждение такого генератора переменного тока может быть, как контактным, так и бесконтактным.

По типу топлива двигателя

Удаленность от электросети с появлением генераторов больше не становится препятствием для пользования электроприборами.

Газовый генератор

В качестве топлива здесь используется газ, во время сгорания которого и вырабатывается механическая энергия, которая затем заменяется электрическим током. Преимущества использования газогенератора:

- Безопасность для окружающей среды, ведь газ при сгорании не выделяет вредных элементов, копоти и токсичных продуктов распада;

- Экономически это очень выгодно – сжигать дешевый газ. В сравнении с бензином, это обойдется значительно дешевле;

- Подача топлива осуществляется автоматически. Бензин и дизельное топливо требуется по мере необходимости подливать, а газовый генератор обычно подключают к системе газоснабжения;

- Благодаря автоматике, аппарат приходит в действие самостоятельно, но для этого он должен располагаться в теплом помещении.

Дизельный генератор

Эту категорию составляют преимущественно однофазные агрегаты мощностью 5 кВт. 220 Вольт и частота 50 Гц являются стандартными для бытовой техники, поэтому дизельный аппарат неплохо справляется со стандартной нагрузкой. Как можно догадаться, для его работы требуется дизельное топливо. Почему стоит выбрать именно дизельный электрогенератор:

- Относительная дешевизна топлива;

- Автоматика, позволяющая автоматически запускать генератор при прекращении подачи электрического тока;

- Высокий уровень противопожарной безопасности;

- В течении длительного периода времени агрегат на дизеле способен проработать без сбоев;

- Внушительная долговечность – некоторые модели способны работать в общей сумме 4 года непрерывной эксплуатации.

Бензогенератор

Такие аппараты довольно востребованы как бытовое оборудование. Несмотря на то, что бензин дороже газа и дизеля, такие генераторы имеют немало сильных сторон:

- Малые габариты при высокой мощности;

- Просты в эксплуатации: большинство моделей можно запустить вручную, а более мощные генераторы оснащены стартером. Регулируется напряжение под определенную нагрузку при помощи специального винта;

- В случае перегрузки генератора автоматически срабатывает защита;

- Просты в обслуживании и ремонте;

- Во время работы не издают много шума;

- Можно применять и в помещении, и на улице, но следует защищать от попадания влаги.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР – ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Генератор тока в общепринятом понимании – сложный электротехнический агрегат, посредством которого получают электрический ток синусоидальной формы.

В данном случае учитывается известный принцип физики, согласно которому один вид энергии преобразуется в другой. В генераторных машинах различного класса в качестве исходного энергоносителя традиционно используется механическое вращение.

Его источником в различных случаях выступают:

- падающая с высоты вода (на гидроэлектростанциях);

- дизельные приводные агрегаты;

- давление пара, вырабатываемого на тепловых подстанциях;

- сила ветра.

Для понимания конструктивных особенностей и принципа работы генераторов сначала придется ознакомиться с устройством машин этого класса. И только потом – перейти к изучению известных разновидностей (синхронные и асинхронные устройства).

УСТРОЙСТВО И ОБЩИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Независимо от выбранной схемы включения и особенностей связи основных рабочих узлов, каждая модель генератора состоит из следующих типовых элементов:

- основание (станина).

- статор (неподвижный якорь) с набором фазных катушек.

- вращающийся ротор (индуктор).

- токосъемный узел с контактными кольцами и щетками.

При представленном устройстве принцип работы электрогенератора состоит во взаимодействии двух электромагнитных полей, одно из которых создается в индукторе, а второе – в обмотках статора.

Согласно закону э/м индукции Максвелла при вращении поля ротора внутри замкнутой системы статорных отмоток, в последних наводится ЭДС переменной величины и направления. Последняя и является источником переменного электрического тока синусоидальной формы, протекающего в подключенным к генератору нагрузкам.

СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Особенность устройств этого класса – жесткая связь 2-х рабочих величин, определяющих их функциональность. Это – частота переменной движущей силы F (Гц), которая за счет вращения индуктора наводится в статорных обмотках и тот же показатель для самого ротора (он обозначается как «N»).

Последний параметр определяется из формулы:

N= F/P (Гц), где P – количество пар полюсов якоря (статора).

На якоре 1 намотана 3-х фазная обмотка генератора, а на его индукторе 2 установлен электромагнит с обмоткой возбуждения. Последняя запитана через скользящие контакты двух рабочих колец 3 и неподвижных графитовых щеток 4.

В этом случае необходимость в кольцах и щетках отпадает. При этом одновременно снижаются возможности по поддержанию выходных параметров (напряжения и тока) на стабильном уровне.

Принцип работы синхронного генератора.

Под воздействием приводной силы (воды, дизеля, давления пара или ветра) индуктор генератора начинает вращаться, образуя в каждой точке окружающего пространства переменное э/м поле.

В расположенной рядом 3-х фазной системе, состоящей из катушек статора, с синхронной частотой наводится вторичное поле. Под его действием через подключенную к статорным обмоткам нагрузку начинает течь переменный ток синусоидальной формы.

В результате такого взаимодействия реализуется синхронная схема работы генератора. Для получения ЭДС промышленной частоты (50 Гц) индуктор в генераторном устройстве должен вращаться с частотой 50 об/секунду (3000 об/мин).

АСИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Особенности конструкции и виды.

Принципиальное отличие асинхронных генераторов (АГ) от их синхронных аналогов заключается в отсутствии жесткой связи частоты вращения ротора с тем же параметром для ЭДС, наводимой в статоре.

Разность между этими показателями называют «скольжением». Указанный эффект возникает из-за того, что индуктор изготавливается в виде короткозамкнутой решетки.

Ротор «беличья клетка»

Известные модели асинхронных генераторов различаются по следующим рабочим параметрам:

- способ возбуждения;

- методы стабилизации и управления;

- диапазон скольжений.

Кроме того, такие агрегаты могут отличаться количеством генерируемых фаз.

Управление режимами.

Для возбуждения рабочих обмоток асинхронных генераторов потребуются внешние воздействия, реализуемые различными по своей эффективности способами. При этом возможны два режима управления запуском: мягкий и жесткий.

Не вдаваясь в подробности процесса управления и обходясь без теоретических выкладок, отметим следующее:

- мягкий режим характеризуется быстрым и безопасным выходом на стационарный рабочий ход спустя какое-то время после запуска асинхронной машины;

- жесткий режим связан с повышенным расходом энергии и дополнительными рисками для системы;

- для реализации последнего чаще всего применяются способы внешнего воздействия (подкачки).

Мягкий запуск с возбуждением обмоток требует больших дополнительных затрат, связанных с использованием дорогостоящих электронных систем.

В простейшем случае обходятся жестким режимом, реализуемым с помощью комплекта конденсаторов или специального компенсатора. В обоих случаях дополнительные элементы подкачки энергии подключаются к статорной обмотке (якорю).

Преимущества и особенности применения.

К числу бесспорных достоинств асинхронных электрогенераторов относят следующие особенности:

- устойчивость к перегрузкам и кз;

- простота конструкции и легкость обслуживания;

- малые линейные искажения формируемого сигнала;

- низкий уровень тепловыделения.

Показатель нелинейных искажений синусоиды у устройств этого класса не превышает 2% (против 15 процентов у синхронных машин); Благодаря этому использование таких электрогенераторов гарантирует устойчивость функционирования подключенного оборудования.

Кроме того, их применение обусловлено способностью вырабатывать активную мощность лишь при условии наличия в нагрузочной цепи реактивной составляющей.

Соблюдение этого требования возможно только в системах, включающих в свой состав индуктивные или емкостные нагрузки. В случае необходимости эти агрегаты могут использоваться в качестве асинхронных двигателей.

С учетом всего сказанногоасинхронные генераторы применяются:

- в функции генератора пиковых нагрузок – в тепло- и гидроэлектростанциях, а также в ветряных установках небольшой мощности;

- в двигательном режиме они нередко применяются для холодной обкатки двигателей внутреннего сгорания;

- при горячей обкатке асинхронная машина переводится в режим генератора, нагружая двигатель и отдавая энергию в бортовую сеть.

В авиации двигательный режим востребован при запуске турбин, а в качестве генератора он обеспечивает бортовые сети переменным и постоянным током.

В системах следящего привода, в автоматических системах управления, а также в ряде цифровых устройств применяются асинхронные тахогенераторы, работающие с полым или короткозамкнутым ротором.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.