Принцип работы дугогасящего реактора. Виды и особенности применения

В высоковольтных линиях передач при аварийном режиме возникают емкостные токи, происходит это, когда одна из фаз пробивает на землю. Эти емкостные токи образуют электрическую дугу при этом разрушая изоляцию подходящих кабелей и всю релейную защиту. Чтобы избежать этого, применяют дугогасящие реакторы. Они способствуют уменьшению действия электрической дуги.

Дугогасящий реактор

В современных схемах электроснабжения применяются многочисленные системы и аппаратура защиты. Чтобы избежать перебоев в электроснабжении потребителей, применяют одно из специальных средств защиты при однофазном замыкании на землю — дугогасящие реакторы. Они представляют собой электрические аппараты, предназначенные для компенсации емкостной составляющей тока при замыкании на землю.

Используются реакторы в основном в сетях с изолированной нейтралью напряжением от 6 до 35 кВ. В сетях напряжением от 110 до 750 кВ используют глухозаземленную нейтраль.

Виды и состав реакторов

Дугогасящие реакторы, как и любое специализированное оборудование, разделяют по некоторым категориям.

По точности регулировки реакторы разделяют на несколько видов:

- неуправляемые — не имеют возможности регулирования, их изготавливают индивидуально по заданным параметрам;

- реакторы со ступенчатой регулировкой, имеют несколько определенных программ настройки;

- аппараты с плавной регулировкой — это самый практичный тип дугогасящих реакторов, позволяет подбирать оптимальные параметры для лучшей защиты.

По способу настройки выделяют:

- со ступенчатой регулировкой с отпайками от основной обмотки; регулировка происходит ступенчато — в зависимости от числа витков;

- плунжерные позволяют регулировать индуктивность в зависимости от расположения сердечника в катушке;

- реакторы с дополнительным подмагничиванием имеют сторонний источник индуктивности усиливающий основной.

По управлению реакторы разделяют на:

- Без управления. Реакторы довольно сложны в обслуживании, настройка индуктивности в них — это обычно длительный процесс, который предусматривает отключение самого реактора от сети. В основном это ступенчатые реакторы.

- С управляемым приводом. Они позволяют регулировать индуктивность дистанционно, не отключая их от сети.

- С автоматизированным управлением. Данный вид позволяет автоматически регулировать индуктивность в зависимости от условий работы сети.

Дугогасящие реакторы представляют собой обычный трансформатор. В зависимости от условий, изготавливают сухие и маслонаполненные, с постоянным зазором между сердечником и катушкой, а также с изменяемым.

Принцип действия

Для того чтобы избежать перебоев в электроснабжении потребителей, применяют компенсацию активной составляющей путем выравнивания при помощи индуктивной составляющей.

На этом и основан принцип дугогасящего реактора. Индуктивный и емкостной токи противоположны по фазе, равны по значению, и по отношению к источнику энергии взаимно компенсируются в точке замыкания на землю, что приводит к затуханию электрической дуги.

Это позволяет сохранить токоведущие части в нетронутом состоянии, а также избежать выхода из строя оборудования при замыкании на землю.

Работа сети электрического тока с изолированной нейтралью не превышает 6 часов, чего вполне достаточно для того, чтобы найти и устранить неисправность на линии передач. Быстрое устранение неисправности — залог стабильной работы оборудования потребителей.

Характеристики

В соответствии с правилами технической эксплуатации электрооборудования дугогасящие реакторы применяют в сетях 6-20 кВ при установке на железобетонных, а также металлических опорах, и во всех сетях выше 35 кВ при токе 10 А. Применяют также в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор при напряжении для 6 кВ и токе 10 А, а также 10 кВ при токе 20 А.

Иногда допускается применять компенсацию емкостной составляющей при помощи индуктивной в сетях 6-10 кВ при токе ниже 10 А. Правилами также указывается, что при токе замыкания на землю более 50 А применяют не менее 2 реакторов.

Применение

Принцип работы дугогасящих реакторов является современным технологическим процессом, обеспеченным цифровыми системами управления. Это позволяет более точно и легко дистанционно регулировать необходимые параметры, собирать все данные о замыкании, архивировать их и вести статистику. Все это дает возможность обслуживающему персоналу проводить анализ и в кратчайшие сроки находить и устранять неисправность. Дугогасящие реакторы очень важны в системах защиты, так как замыкание на землю в сети электрического тока является самым распространенным видом неисправности.

Компенсация сети по емкостной составляющей при помощи индуктивной является необходимой и распространенной мерой. Простой предприятия по причине отключения электроснабжения выливается для него в большие финансовые потери. Поэтому применение данного вида защиты очень важно.

Сети с нейтралью заземленной через дугогасящий реактор

Сети с заземлением нейтрали через дугогасящий реактор решают одну проблему сетей с изолированной нейтралью, а именно, исключить или снизить вероятность появления опасных по величине дуговых перенапряжений. Это возможно в том случае, если ток в месте замыкания снизить. до такой величины, чтобы исключить или снизить вероятность появления перемежающейся дуги. В идеале, лучше ток в месте замыкания снизить до нуля. Тогда вообще не будет тока в месте замыкания, а следовательно, и электрической дуги.

Режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор используется в России с начала 60 – х годов 20-го века. В соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор в России работают сети 6-35 кВ, в которых токи однофазного замыкания на землю превышают значения, допустимые для сетей с изолированной нейтралью. Это в основном кабельные сети больших и средних городов и крупных промышленных предприятий. Использование компенсации возможно и при токах, меньших, чем это требуется по ПУЭ и ПТЭЭП, например, в сетях насосных и компрессорных станций.

Идея сетей с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор – в снижении тока в месте повреждения путем компенсации емкостного тока замыкания индуктивным током от специальной катушки индуктивности. По имени разработчика ее в первые годы называли катушкой Петерсена. Для снижения токов в месте замыкания в нейтраль одного из трансформаторов сети включается реактор, который называют дугогасящим реактором (ДГР) или дугогасящей катушкой (ДГК).

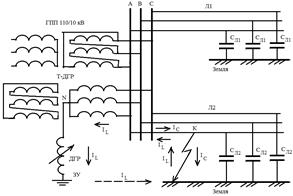

Дугогасящий реактор подключают к сети с помощью специального силового трансформатора (Т-ДГР на рисунке 7.17) с соединением обмоток звезда-треугольник. Нагрузка к трансформатору не подключается.

Рисунок 7.17 – Схема подключения ДГР

В нормальном режиме при симметричной сети напряжение нейтрали трансформатора Т-ДГР по отношению к земле равно нулю и по ДГР ток не протекает. В случае повреждения изоляции одной из фаз электрической сети и возникновения замыкания на землю, образуется замкнутый контур, содержащий ДГР, фазную обмотку трансформатора, поврежденную фазу и место повреждения (рисунок 7.18).

Рисунок 7.18 – Однофазное замыкание на землю в сети с компенсированной нейтралью

Напряжение поврежденной фазы при однофазных замыканиях на землю во всей сети снижается до нуля (рисунок 7.15). Например, при замыкании на землю фазы А снизится до нуля напряжение UА, и исчезнет напряжение в обмотке фазы А трансформатора Т-ДГР. При этом на нейтрали трансформатора Т-ДГР появится напряжение (смещение нейтрали) равное по величине фазному напряжению фазы А и противоположно ему направленное. Напряжение нейтрали по отношению к земле становится равным UNЗ = -UА

Под действием этого напряжения через ДГР и место повреждения будет протекать ток, который носит индуктивный характер. Пренебрегая сопротивление трансформатора Т-ДГР и продольными сопротивлениями линии для тока через ДГР, вследствие их малости, можно записать:

(7.9)

(7.9)

В результате в месте повреждения будет протекать сумма двух токов: индуктивного IL и емкостного Ic, обусловленного суммарной емкостью всей сети. При этом ток в месте повреждения будет равен векторной сумме токов IL и Ic,

(7.10)

(7.10)

где IС — емкостной ток замыкания на землю, для которого в соответствии с выражением (7.5) можно записать:

(7.11)

(7.11)

Рассмотрим векторную диаграмму токов (рисунок 7.19).

Рисунок 7.19 – Векторная диаграмма токов при однофазном замыкании на землю в сети с компенсированной нейтралью

Ток IL отстает по фазе от напряжения UNЗ на 90 0 . Так как токи IL и Ic сдвинуты по фазе на 180°, то ток в месте замыкания будет равен разности их абсолютных значений

(7.12)

(7.12)

Конструкция ДГР предусматривает возможность регулирования величины индуктивности. Регулирование выполняется либо изменением числа витков обмотки, либо изменение величины воздушного зазора в сердечнике. Так как реактор ДГР управляемый, то можно изменять величину индуктивного тока. Установив индуктивный ток равным емкостному току (IL=Ic), можно снизить ток замыкания до нуля IЗ=0. Такая настройка реактора называется резонансной. При этом сеть называют резонансно — скомпенсированной. Именно такая резонансная настройка ДГК рекомендуется в ПУЭ и ПЭЭП.

Однако компенсируется только емкостной ток частотой 50 Гц. Поэтому в месте замыкания протекают небольшой активный ток, обусловленный активным сопротивление ДГР, и могут протекать токи высших гармоник.

В процессе работы сети возможно изменение схемы вследствие включения или отключения присоединений. Такие изменения приводят к изменению емкостного тока. Поэтому в процессе работы резонансная настройка может нарушаться. Для ее поддержания необходима автоматическая настройка ДГР. Но ее реализация достаточно сложная. Чаще используют ручную настройку по расчетному значению емкостного тока. При этом возможно нарушение резонансной настройки. Степень расстройки компенсации характеризуется коэффициентом:

Правильно используемая компенсация емкостных токов в сетях имеет следующие преимущества:

Правильно используемая компенсация емкостных токов в сетях имеет следующие преимущества:

— уменьшается ток через место повреждения до минимальных значений (в пределе до активных составляющих и высших гармоник), при этом снижается вероятность появления перемежающейся дуги, повышается вероятность самопогашения дуги и «заплывания» места повреждения, снижается напряжение шага при растекании токов в земле;

— при степени расстройки компенсации до 5 % ограничиваются перенапряжения, возникающие при дуговых замыканиях на землю, до значений (2,5—2,6) Uф, безопасных для изоляции эксплуатируемого оборудования и линий;

— за счет большой индуктивности ДГР значительно снижается скорость восстанавливающегося напряжения поврежденной фазы в месте повреждения после погасания перемежающейся дуги; вследствие этого диэлектрические свойства места повреждения успевают восстановиться, что снижает вероятность повторных зажиганий дуги.

Перечисленные преимущества компенсации проявляются только при резонансной настройке.

Недостатки.

В сетях с резонансно-компенсированной нейтралью решаются проблема снижения токов в месте повреждения, снижение напряжения шага (но полностью не исключается) и снижения луговых перенапряжений. Другие недостатки сетей с изолированной нейтралью остаются справедливыми и для сетей с резонансно — компенсированной нейтралью, в том числе: повышение напряжения неповрежденных фаз до линейного напряжения; и проблема селективной сигнализации и поиска места повреждения.

Таким образом, у сетей с компенсированной нейтралью можно выделить следующие недостатки.

1) Напряжения неповрежденных фаз при однофазном замыкании повышаются до линейного напряжения.

2) Из-за снижения токов в месте повреждения и в поврежденной линии усложняется проблема определения поврежденной линии (селективной сигнализации) и поиска места повреждения. Более того, компенсация емкостного тока исключает возможность использования простого принципа выявления поврежденного фидера по величине и направлению тока нулевой последовательности промышленной частоты. Это создает дополнительные проблемы селективной сигнализации и обусловливает применение частот, отличных от промышленной.

3) На практике резонансной настройки не получается. Связано это как со сложностью плавного регулирования индуктивного сопротивления ДГР, так и сложностью выбора критерия автоматической настройки в резонанс. Нет удобной автоматической настройки резонанса. Нет удобных способов измерения емкостных токов. Поэтому на практике часто применяют ручное переключение ДГР, основанной на расчетной величине емкостного тока. Отсутствие резонансной настройки на практике снижает положительные эффекты компенсации.

4) Резонансная компенсация требует почти идеальной симметрии сети, иначе в нормальном режиме возможны значительные смещения нейтрали. Если сеть в нормальном режиме, то по методу двух узлов напряжение на нейтрали по отношению к земле будет:

, (7.13)

, (7.13)

где  — проводимость дугогасящего реактора;

— проводимость дугогасящего реактора;

.- емкостные проводимости фаз А, В и С по отношению к земле.

.- емкостные проводимости фаз А, В и С по отношению к земле.

Если сеть симметричная, то емкости, а, следовательно, и емкостные проводимости разных фаз равны между собой:

.

.

=0,

=0,

и напряжение нейтрали относительно земли будет равно нулю:  .

.

Но на практике симметрии сети может не быть. При этом числитель выражения (7.13) не будет равен нулю:  .

.

В то же время знаменатель выражения (7.13) при резонансной настройке будет близок к нулю:

При этом напряжение на нейтрали (смещение нейтрали) может быть достаточно большим и даже больше фазного напряжения, что  . Это снижает качество электрической энергии и делает неприемлемым использование ДГР в несимметричных сетях. Практически приемлемой степенью симметрии обладают только КЛ. В воздушной сети из-за естественной несимметрии проводимостей фаз относительно земли для резонансной настройки могут потребоваться мероприятия по симметрированию сети.

. Это снижает качество электрической энергии и делает неприемлемым использование ДГР в несимметричных сетях. Практически приемлемой степенью симметрии обладают только КЛ. В воздушной сети из-за естественной несимметрии проводимостей фаз относительно земли для резонансной настройки могут потребоваться мероприятия по симметрированию сети.

Токоограничивающий реактор

Здравствуйте! Токоограничивающий реактор предназначен для ограничения величины токов, возникающих при коротких замыканиях на линиях или шинах станций и подстанций. По сути, это катушка индуктивности, подчиняющаяся закону коммутации, который гласит, что ток в цепи с индуктивностью не может изменяться скачкообразно.

Характеристики

Реактор характеризуется следующими величинами:

• Индуктивное сопротивление, выраженное в процентах.

Увеличение активного сопротивления устройства, приводит к большему ограничению, протекающего через него, тока короткого замыкания.

Индуктивное сопротивление аппарата выражается в процентном соотношении и показывает, какая часть от номинального напряжения, при протекании заданного тока, рассеивается на индуктивном сопротивлении.

Применение

Токоограничивающие реакторы устанавливаются последовательно нагрузке, на отходящих линиях электростанций и подстанций, на участках, где требуется уменьшить величину тока короткого замыкания. Ограничение величины протекающего тока, позволяет применять менее сложную аппаратуру релейной защиты и автоматики, а также высоковольтные выключатели, с меньшим максимальным током отключения. Все это позволяет значительно уменьшить стоимость распределительных устройств.

Устройство и принцип действия

Конструктивно реактор представляет собой катушку индуктивности, обладающую большим индуктивным и малым активным сопротивлением. Катушка состоит и медного или алюминиевого провода, с сечением, допускающим протекание номинального тока электроустановки, намотанного на опору из изоляционного материала.

При нормальной работе сети, падение напряжения на обмотке реактора составляет 3 – 4%. В момент возникновения в электрической системе токов короткого замыкания, падение напряжения на нем многократно возрастает, что позволяет ограничить величину тока, до приемлемых величин.

В аппаратах ограничения тока не применяются стальные сердечники, так как при возникновении короткого замыкания на линии, происходит насыщение стали, и реактивное сопротивление катушки резко уменьшается, вследствие чего она теряет свои токоограничивающие свойства.

При проектировании схем следует помнить, что если на линиях электропередач применяется система высокочастотной связи или высокочастотной защиты от повреждений, установленный реактор может гасить частоты технологии PLC.

Виды реакторов

По типу установки реакторы делятся на:

• Устройства наружной установки. Предназначены для эксплуатации под открытым небом, без дополнительной защиты от непогоды.

• Аппараты внутреннего исполнения. Применяются только в закрытых помещениях (ЗРУ), обеспечивающих защиту от внешней среды.

По классу напряжения:

• Среднего напряжения (3 – 35 кВ).

• Высокого напряжения (110 – 500 кВ).

• Межсекционные. Предназначены для создания электрической связи между секциями распределительного устройства, включаются они последовательно с межсекционным выключателем. В момент возникновения короткого замыкания на одной из секций, токоограничивающий аппарат предотвратит бросок тока на неповрежденной секции и предотвратит ложное срабатывание ее защит.

• Фидерные. Устанавливаются на отходящие фидерные линии и предназначены для дугогашения при коротком замыкании на линии. Дугогасительный реактора ограничит ток и не даст развиться дуге, предотвратив повреждение оборудования. Применяются в сетях с глухозаземленной нейтралью.

• Фидерные групповые. Имеют то же назначение и принцип действия, что и фидерные реакторы, но предназначены для установки на группу отходящих присоединений.

• Броневые. Для экономии дорогостоящих материалов, при условии точного расчета токов короткого замыкания, способных возникнуть в электрической сети, допускается применять токоограничивающие реакторы с сердечником из броневой конструкции из электротехнической стали. Данные устройства обладают меньшей массой, нежели их аналоги, изготовленные по другим технологиям, размерами и стоимостью. К недостаткам броневого реактора можно отнести возможность потери им токоограничивающих свойств, при прохождении в сети токов короткого замыкании, выше, чем токи, на которые он рассчитан.

• Бетонные. Широко распространены на подстанциях до 35 кВ. Имеют малую стоимость и неприхотливы к условиям эксплуатации. Аппаратам такого рода требуется минимальное техническое обслуживание (осмотр и протяжка соединений), так как они изготавливаются из витков многожильного, изолированного провода, залитого в бетонное основание. При возникновении токов короткого замыкания, все детали устройства испытывают большие механические нагрузки, поэтому бетон для изготовления основания применяется особой прочности (вибрационный замес). При прохождении больших токов, бетонные реакторы могут быть оснащены принудительным охлаждением, в таком случае в маркировку аппарата добавляется буква «Д» — дутье. Катушки реактора располагаются встречно, для уменьшения суммарных магнитных потоков, возникающих при больших токах короткого замыкания.

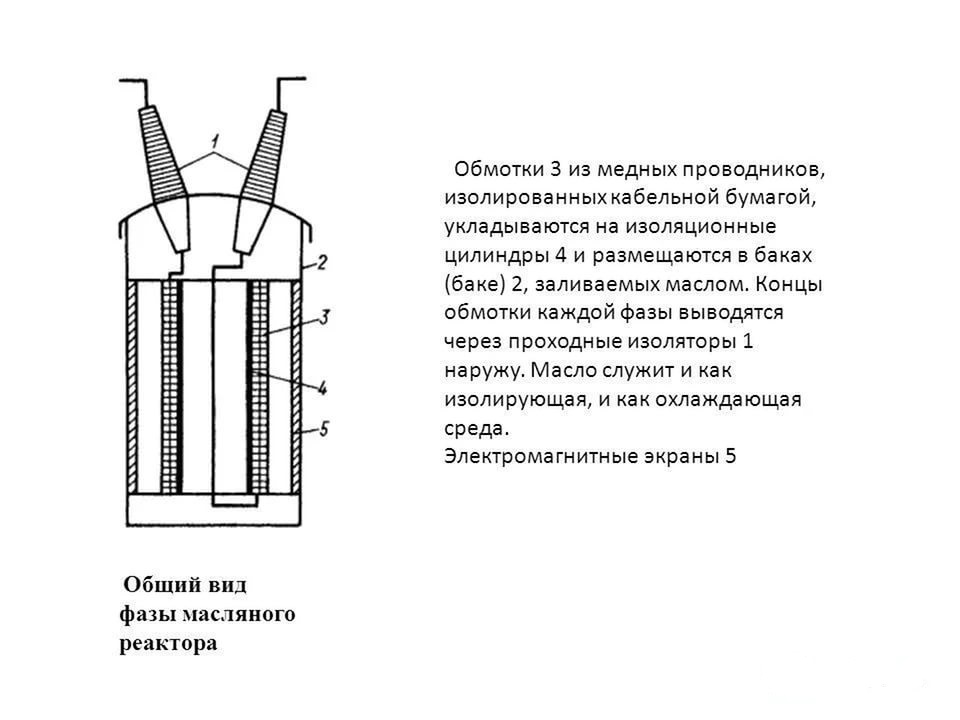

• Масляные. Применяются в высоковольтных сетях (свыше 35 кВ). На каждую фазу приходится свой герметичный бак с маслом, в котором уложены витки катушки индуктивности. Масло является изолятором и одновременно охлаждает катушку, предотвращая ее перегрев и разрушение реактора. Стенки бака предохраняются от нагрева при помощи специальных магнитных шунтов и электромагнитных экранов.

Магнитный шунт. Представляет собой пакеты листовой, электротехнической стали, установленные внутри масляного бака реактора. Шунт обладает очень малым магнитным сопротивлением, благодаря чему магнитный поток катушки реактора замыкается через него, а не через стенки бака.

Электромагнитный экран. Обмотки реактора обкладываются короткозамкнутыми витками из медного или алюминиевого провода, возникающее в этих витках электромагнитное поле, противодействует полю, наводимому катушками устройства. В результате чего, сила действия основного поля значительно ослабевает или исчезает вовсе.

Во избежание разрыва бака, при перегреве реактора и в результате повышенном газообразовании масла, все аппараты, рассчитанные на напряжение 500 кВ и выше, оснащаются специальными устройствами газовой защиты (газовыми реле). Которые при закипании масла выдают команду на отключение реактора, либо на сигнал обслуживающему персоналу.

• Сдвоенные. Используются для уменьшения падения напряжения на линиях большой протяженностью. Конструктивно представляют две обмотки на каждой фазе, включаемые встречно, в результате чего индуктивность реактора стремиться к нулю, а падение напряжение уменьшается. При возникновении токов короткого замыкания, магнитное поле катушки резко возрастает и реактора работает в обычном режиме токоограничения. К недостаткам устройства можно отнести его большие массу и габариты, а также значительную стоимость (примерно в два раза, по сравнению с реактором другого исполнения).

• Сухие. Являются самой новой разработкой, внедряемой в промышленность. Они широко применяются в сетях с напряжением до 220 кВ. Сухой реактор представляет собой катушку индуктивности из кабелей, намотанную на диэлектрическом каркасе. Аппараты сухого исполнения имеют малую стоимость и хорошие показатели, как по ограничению токов короткого замыкания, так и по охлаждению обмоток.

• Сглаживающие реакторы. Этот электрический аппарат следует отметить отдельно. Сглаживающие реакторы применяются для уменьшения пульсаций выпрямленного тока в цепях питания мощных электродвигателях электровозов и электропоездов. Устройство представляет собой катушку со стальным сердечником, обладающую малым активным сопротивлением, в результате чего, реактор не оказывает влияния на постоянную составляющую выпрямленного тока. Однако переменный ток, присутствующий в цепи, рассеивается на индуктивном сопротивлении катушки.

Заключение

В статье рассказано о назначении и видах реакторов, применяемых для ограничения тока в цепи. Самым важным в работе этих устройства является снижение тока короткого замыкания, который должен разорвать высоковольтный выключатель и уменьшение возникающей дуги (для дугогасящих реакторов) в сетях с глухозаземленной нейтралью. Дуга не возникает, так как для ее создания не хватит тока в цепи, в результате чего, оборудование останется неповрежденным, и будет снижен риск для жизни и здоровья обслуживающего персонала.

Однако следует помнить, что применение токоограничивающего реактора, требует проведения более сложных расчетов для устройств релейной защиты и автоматики, а также то, что несоответствие параметров аппарата, значениям сети, не обеспечит необходимого снижения тока.

Однофазные замыкания на землю. Компенсация емкостных токов замыкания на землю. ДГР

1. Основные характеристики ОЗЗ

Одним из наиболее частых видов повреждений на линиях электропередачи является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ) — это вид повреждения, при котором одна из фаз трехфазной системы замыкается на землю или на элемент электрически связанный с землей. ОЗЗ является наиболее распространенным видом повреждения, на него приходится порядка 70-90 % всех повреждений в электроэнергетических системах. Протекание физических процессов, вызванных этим повреждением, в значительной мере зависит от режима работы нейтрали данной сети.

В сетях, где используется заземленная нейтраль, замыкание фазы на землю приводит к короткому замыканию. В данном случае ток КЗ протекает через замкнутую цепь, образованную заземлением нейтрали первичного оборудования. Такое повреждение приводит к значительному скачку тока и, как правило, незамедлительно отключается действием РЗ, путем отключения поврежденного участка.

Электрические сети классов напряжения 6-35 кВ работают в режиме с изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через большое добавочное сопротивление. В этом случае замыкание фазы на землю не приводит к образованию замкнутого контура и возникновению КЗ, а ОЗЗ замыкается через емкости неповрежденных фаз.

Величина этого тока незначительна (достигает порядка 10-30 А) и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. На рис. 1 показаны схемы 3-х фазной сети в режимах до и после возникновения ОЗЗ.

Рисунок 1 – Схема сети с изолированной нейтралью а) в нормальном режиме; б) при ОЗЗ

Такое повреждение не требует немедленного отключения, однако, его длительное воздействие может привести к развитию аварийной ситуации. Однако при ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью происходят процессы, влияющие на режим работы электрической сети в целом.

На рис. 2 представлена векторная диаграмма напряжений.

Рисунок 2 – Векторные диаграммы напряжений а) в нормальном режиме; б) при ОЗЗ

При ОЗЗ происходит нарушение симметрии линейных фазных напряжений, напряжение поврежденной фазы снижается практически до 0, а двух “здоровых” фаз поднимаются до уровня линейных. При этом линейные напряжения остаются неизменными.

2. Последствия ОЗЗ

Несмотря на преимущества изолированной нейтрали, такой режим работы имеет ряд недостатоков:

- В зависимости от разветвленности сети емкостной ток может находиться в пределах от 0,1 до 500 ампер. Такая величина тока может представлять опасность для животных и людей, находящихся рядом с местом замыкания, по этой причине данные замыкания нужно выявлять и отключать, так же, как это делается и в сетях с глухозаземленной нейтралью.

- В большинстве случаев при ОЗЗ возникает дуговое замыкание на землю, которое может носить прерывистый характер. В таком случае, в процессе дугового замыкания возникают перенапряжения, превышающие в 2-4 раза номинальное фазное напряжение. Изоляция в процессе замыкания может не выдержать такие перенапряжения, вследствие чего возможны возникновения пробоя изоляции в любой другой точке сети и тогда замыкание развивается в двойное короткое замыкание на землю.

- В процессе развития и ликвидации ОЗЗ в трансформаторах напряжения возникает эффект феррорезонанса, что с высокой вероятностью приводит к их преждевременному выходу из строя.

Несмотря на перечисленные недостатки ОЗЗ не требует немедленного ликвидации повреждения. Согласно ПУЭ, при возникновении ОЗЗ возможно эксплуатация сети без отключения аварии в течении 4 часов, которые выделяются на поиск поврежденного участка.

3. Расчет суммарного тока ОЗЗ

При замыкании на землю фазы одной из нескольких ЛЕП, что включенные к общему источнику, суммарный ток в месте замыкания за счет емкостных токов всех ЛЕП можно рассчитать несколькими методами.

Первый метод заключается в использовании удельных емкостей ЛЭП. Этот способ расчета даст наиболее точный результат и является предпочтительным. Удельные емкости ЛЭП можно взять из справочной литературы, или же из технических характеристик кабеля, предоставляемых заводом-изготовителем.

Выражение для определения тока ОЗЗ:

,

,

где С∑ – суммарная емкость фазы всех ЛЕП, причем С∑ = Суд l;

Суд – удельная емкость фазы сети относительно земли, Ф/км;

l – общая длина проводника одной фазы сети.

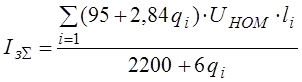

Второй метод применим для сетей с кабельными ЛЭП. Ток замыкания на землю для такой сети можно определить по эмпирической формуле:

,

,

где UНОМ – номинальное линейное напряжение сети, кВ;

li – длина кабельной линии, км;

qi – сечение жилы кабеля, мм 2 .

Кроме этих методов для расчета суммарного тока ОЗЗ, можно использовать значения емкостных токов каждого кабеля взятых из справочной литературы.

4. Компенсационные меры защиты

Из-за распределённой по воздушным и кабельным линиям электропередач ёмкости, при ОЗЗ в месте повреждения протекает ёмкостный ток. В наиболее тяжелых случаях, возможно возникновение электрической дуги, горение которой может приводить к переходу ОЗЗ в двух- или трёхфазное замыкание и отключению линии релейной защитой. Вследствие этого потребитель электроэнергии может временно лишиться электроснабжения.

В соответствии с положениями ПУЭ в нормальных условиях работы сети должны предприниматься специальные меры защиты от возможного пробоя на землю.

Для предотвращения возникновения дуги и уменьшения емкостных токов применяют компенсацию емкостных токов. Значения емкостных токов, при превышении которых требуется компенсация согласно ПУЭ и ПТЭ, приведены табл. 1.

Таблица 1 – Значения токов требующие компенсации

| Напряжение сети, кВ | 6 | 10 | 20 | 35 |

| Емкостный ток, А | 30 | 20 | 15 | 10 |

При более низких уровнях токов считается, что дуга не загорается, или гаснет самостоятельно, применение компенсации в этом случае не обязательно.

5. Дугогасящий реактор

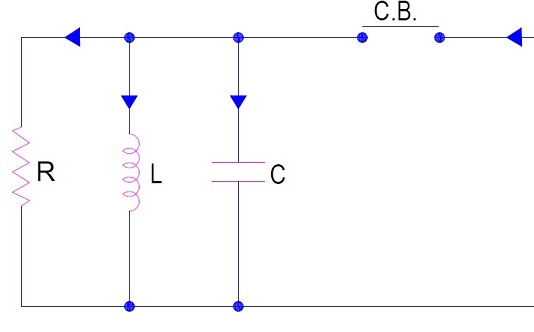

Для ограничения емкостных токов в нейтраль трансформатора вводится специальный дугогасящий реактор (рис. 3).

Рисунок 3 – Дугогасящий реактор

Этот способ является наиболее эффективным средством защиты электрооборудования от замыканий на землю и компенсации емкостного тока. С его помощью удаётся снизить (компенсировать) ток однофазного замыкания на землю, возникающий сразу после аварии.

6. Основные характеристики ДГР

Дугогасящий реактор (ДГР) – это электрический аппарат, предназначенный для компенсации емкостных токов в электрических сетях с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). Главным нормативным документом регламентирующим работу, установку и надстройку ДГР является Р 34.20.179.

Дугогасящие реакторы должны подключаться к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через разъединители. В цепи заземления реакторов должен быть установлен трансформатор тока. Рекомендуемые схемы подключения ДГР представлены на рис. 4.

Рисунок 4 – Схема подключения ДГР: а) подключение ДГР к трансформаторам СН; б) подключение ДГР к нейтрале силового трансформатора

Индуктивность ДГР подбирается из условия равенства емкостной проводимости сети и индуктивной проводимости реактора. Таким образом, происходит компенсация ёмкостного тока. Ёмкостный ток суммируется в месте замыкания равным ему и противоположным по фазе индуктивным, в результате остается только активная часть, обычно очень малая, это утечки через изоляцию кабельных линий и активные потери в ДГР (как правило, не превышают 5 А), которой недостаточно для возникновения электрической дуги и шагового напряжения. Токоведущие цепи остаются неповреждёнными, потребители продолжают снабжаться электроэнергией.

Современные ДГР имеют различные конструктивные особенности и производятся для огромного диапазона мощностей. В таблице 2 приведен ряд параметров дугогасящих реакторов разных производителей.

Дугогасящие реакторы — как мера защиты в электрических сетях 6-35 КВ

Одной из наиболее широко распространенных проблем в электрических сетях являются внутренние перенапряжения в рабочих электрических сетях 6-35 Кв. Перенапряжения делятся на коммутационные — возникающие за счет технологических переключений, аварийные — например, при ударе молнии, резонансные вследствии резонанса контура и различные феррорезонансные.

80 % от всех видов аварий в электрических сетях связаны с однофазными замыканиями на землю.

70 % пробоев развиваются в междуфазные короткие замыкания.

90 % повреждений начинается с пробоя изоляции на землю.

60 % замыканий на землю носят характер дугового перенапряжения.

Вся вышеперечисленная статистика постоянно наносит значительный ущерб в том числе и экономический, повреждая электрооборудование с последующим его выходом из строя. Одной из наиболее эффективных мер по защите электрических сетей от перенапряжения является включение в нейтральную точку трехфазной сети — дугогасящего реактора (ДГР).

Дугогасящие реакторы (ДГР) – это электрические аппараты, которые позволяют компенсировать емкостные токи, возникающие при однофазном замыкании на землю в электросети с изолированной нейтралью. Аппараты используют для заземления нейтрали в трехфазных сетях мощностью 6,10, и 35 кВ.

При однофазном замыкании на землю возникает электрическая дуга, разрушающая как изоляционный материал, так и сам провод кабеля. Если емкостьбудет превышать показатель в 20-30 А, однофазное замыкание перейдет к двух-, или трехфазному, что приведет к отключению линии. В результате все подключенные к линии потребители останутся без электричества.

Чтобы избежать обесточивания электрической сети используют дугогасящий реактор, который во время заземления уравнивает показатели емкостной проводимости сети с показателями индуктивной проводимости реактора. В месте замыкания емкостные токи суммируются с индуктивными в равных долях, что приводит к устранению, максимальному гашению электрической дуги. Это позволяет не только избежать аварийных ситуаций, но и сохранить все токоведущие цепи (проводники электричества) в неприкосновенном состоянии. Работа электрической сети с изолированной нейтралью по нормам не должна превышать более 6 часов. Этого времени достаточно, для того, чтобы найти место замыкания и провести все необходимые ремонтные работы.

Дугогасящие реакторы делятся на три вида: неуправляемые ДГР, управляемые дугогасящие реакторы со ступенчатой и плавной регулировкой электрического напряжения.

Способы настройки аппарата делят дугогасящие реакторы на три категории:

Плунжерные дугогасящие реакторы. При увеличении зазора снижается индуктивность.

Дугогасящие реакторы с подмагничиванием. Функционируют на основе принципа работы магнитного усилителя.

Ступенчатые дугогасящие реакторы. Увеличение/ уменьшение индуктивности варьируется от количества рабочих витков.

Дугогасящие реакторы по способу управления:

Неуправляемые. Здесь индуктивность является величиной неизменной, поменять ее можно только в ручную. При этом процедура перенастройки технически сложная, и требует отключения аппарата.

Приводные реакторы. Перенастройку индуктивности у таких аппаратов можно делать, не прибегая к его выключению.

Дугогасящие реакторы с измерителем емкости. Такие аппараты способны автоматически проводить замер емкости в электрической сети, и изменять индуктивность, оптимально подгоняя ее под текущие показатели емкости.

Если обобщить, то можно сказать, что изменения в распределительной сети происходит постоянно, а значит изменять индуктивность реактора нужно также оперативно, приближая ее к текущим показателям емкости тока в сети. Сделать это возможно, как способом коммутационных операций, которые призваны уменьшить или увеличить количество витков/секций в реакторе, так и за счет постоянной настройки воздушного зазора, который напрямую влияет на индуктивность аппарата.

Дугогасящий реактор – сегодня, это современные с технологической точки зрения аппарат, который оснащается цифровыми системами управления. Их возможности значительно расширены, так как не ограничиваются простыми замерами емкости, и изменением показателей индуктивности. Теперь это полный сбор данных о замыкании, которые формируется в статистику, а также телеметрия, позволяющая специалистам, обслуживающим сеть в короткие сроки находить места замыкания и устранять их.

Важность дугогасящих реакторов измерить очень сложно, так как самой распространенной проблемой в электрических сетях является замыкание на землю. На сегодняшний день система компенсации сети – это единственная возможность грамотно и в короткие сроки устранить соответствующие нарушения. Даже пара часов без электроэнергии для любого предприятия отражается колоссальными финансовыми потерями. По сути, дугогасящие реакторы неоценимы по важности.

Сейчас очень распространены реакторы, который имеют втягивающий сердечник. Это вполне объяснимо, так как такие аппараты не требуют применения коммутационных операций. Применение такие реакторов предполагает, что в момент замыкания будет проведена настройка подачи тока до минимального уровня.

Самыми эффективными являются дугогасящие реакторы РЗДПОМ — однофазные масляные дугогасящие реакторы производимые ООО «Электромеханическим заводом» или сокращенно ООО «ЭМЗ», которые имеют плавное регулирование индуктивности. На рынке России реакторы ООО «ЭМЗ» давно себя зарекомендовали надежностью, увеличенным сроком эксплуатации и высоким качеством. Мало кто может похвастаться, что их реакторы безусловно способны обеспечит своевременное дугогашение, и обезопасить сохранность электрической сети в целом. Дугогасящий реактор РЗДПОМ функционирует по следующему принципу: емкость линии и индуктивность реактора образуют контур, который способен более, чем в три раза снизить неконтролируемый КЗ на землю.

Дугогасящие реакторы нашего завода – это современные, высокотехнологичные аппараты, которые перед отправлением заказчику проходят жесткую проверку на качество и функциональность.

Перед реализацией каждый реактор проходит проверку измерения тока на всем диапазоне регулировки, подвергается испытаниям при изменении показателей переменного тока промышленной частоты, также проверяется функциональность технического аппарата на способность своевременно изменять воздушный зазор. Устройство проходит ряд испытаний, в которых измеряются показатели коэффициентов трансформации между вторичной и основной обмоткой.

ООО «ЭМЗ» один из немногих заводов, который не только производит, но и проектирует все виды дугогасящих реакторов, в том числе по характеристикам зарубежных аналогов.

Связаться по вопросам заказа дугогасящих реакторов можно в разделе контакты.