Как работает гидроэлектростанция? Это понятно даже детям!

24 октября 2012 12:31

ДЛЯ ГЭС НУЖЕН НАПОР

«Люди давно научились использовать энергию движущейся воды. Если до половины погрузить в реку колесо с лопастями на ободе, то оно начнет вращаться, потому что вода будет увлекать за собой нижние лопасти колеса. Примерно так работали (и кое-где работают до сих пор) водяные мельницы. Водяное колесо в них насажено на вал жернова. Вращает вода колесо — вращается и жернов, мелет зерно.

Но вот сто с лишним лет назад появился более совершенный водяной двигатель — гидравлическая турбина (сокращенно — гидротурбина). Появились генераторы, превращающие механическую работу в электрическую энергию. И к концу XIX в. началось сооружение гидроэлектрических станций — ГЭС.

Прямо в русле реки, даже с быстрым течением, ставить большие турбины нельзя: у реки не хватает силы проворачивать тяжелую турбину. Другое дело на водопадах: там вода стремительно летит вниз, у нее большой напор.

Но водопадов не так много, да и не очень удобно ставить возле них турбины. Поэтому придуманы искусственные водяные «ступеньки» — плотины.

Напор создается разностью уровней воды. Поэтому говорят, что водяное колесо вращается под напором в столько-то метров.

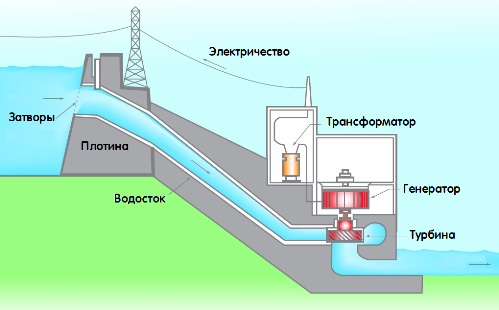

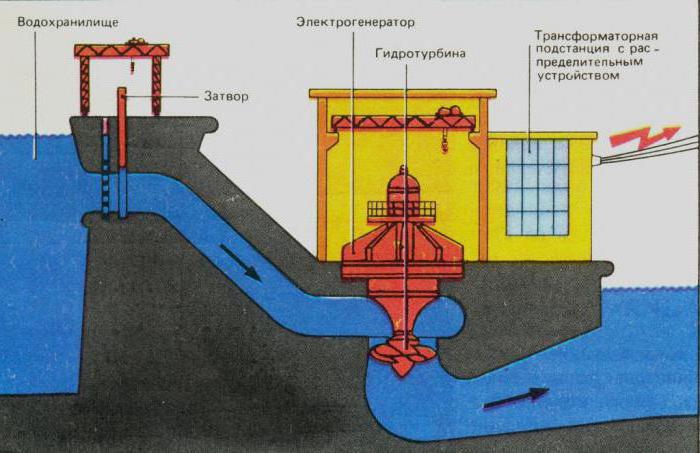

Если перегородить реку прочной плотиной, а в теле плотины оставить только небольшое отверстие, то вся вода, что есть в реке, должна будет протекать через это отверстие. Значит, перед плотиной река поднимется и разольется, а за плотиной останется на прежнем уровне. Появится разница уровней, возникнет напор воды.

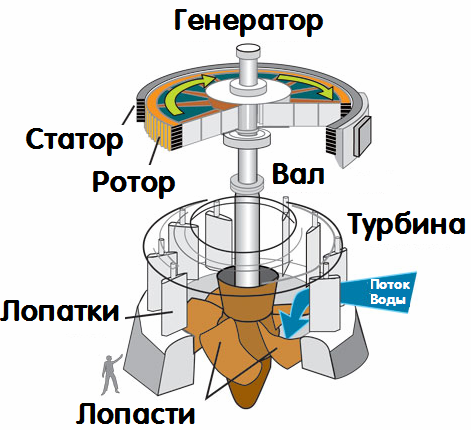

Поставим у отверстия плотины гидротурбину — и она начнет вращаться, используя напор воды. Соединим турбину с генератором— его ротор тоже придет в движение, в обмотке статора появится ток.

Заметьте: напор перед плотиной сохраняется круглый год, потому что вода запасается в водохранилище, искусственном море, и стекает равномерно, хотя зимой и летом река несет меньше воды, а осенью и весной — больше.

Впрочем, есть и гидроэлектростанции без плотин. Например, на горных реках плотины получаются очень высокими и дорогими. В этих случаях воду из реки подводят к электростанциям каналом или тоннелем, называемыми деривационными. В конце деривационного отвода строят здание ГЭС и соединяют трубами канал и гидроэлектростанцию. Теперь часть воды идет по своему руслу, а часть совершает такой маршрут: канал — трубы — турбины ГЭС — русло. Конечно, все это самотеком, потому что канал начинается гораздо выше ГЭС, а впадает обратно в реку ниже».

ЛЮБОЙ ГИДРОУЗЕЛ — СЛОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Принцип работы любой ГЭС прост. Но устройство ее, конечно, не простое. Современная ГЭС — сложное предприятие, насыщенное разнообразными автоматами. Недаром здание машинного зала, плотину, шлюзы, трансформаторные станции, рыбоподъемники называют общим словом гидроузел.

Плотину строят из грунта или бетона. Очень часто грунт и бетон работают рука об руку: там, где надо просто удержать воду, можно применить землю, а для водосливов, турбинных камер и вообще «активных» участков плотины нужен железобетон. В теле плотины на заранее рассчитанной высоте делают окна для пропуска воды во время паводка, иначе вода прорвала бы плотину. В остальное время окна закрыты стальными щитами.

Иногда, если нет надобности строить плотину очень высокой, ее делают ниже уровня максимального подъема воды во время паводка. И тогда каждую весну излишняя вода просто-напросто переливается через водосливный участок гребня плотины.

В подводной части плотины проложены трубы для подвода воды к турбинам. Они прикрыты решетками, улавливающими камни, поленья, ветки. В трубах устроены затворы.

Нажим кнопки — и путь воде закрыт. Это нужно при остановках турбины.

Поток воды под напором входит в трубу и отсюда в спиральную камеру, напоминающую улитку. Двигаясь внутри камеры все ближе и ближе к центру, водяная масса закручивается. А в центре камеры — колесо турбины. Но вода не сразу попадает на колесо, потому что оно обнесено «забором» — крепкими стальными лопатками, направляющими воду (направляющим аппаратом). Каждая лопатка может поворачиваться на своей оси. Повернутся лопатки так, что плотно сомкнутся одна с другой,— и вода в турбину не пройдет. Приоткроются чуть-чуть — воды пойдет немного. А станут по движению воды — она почти беспрепятственно будет проникать в турбину. Это, как говорят энергетики, режим полной нагрузки».

ВОДА ВРАЩАЕТ ТУРБИНУ

«Но вот вода прошла сквозь направляющий аппарат. На ее пути — лопасти рабочего колеса турбины. Понятно, что вода заставит лопасти двигаться, отдаст им свою энергию. А этого нам только и надо. Вода вращает турбину!

Теперь воде нужно уйти. Куда? Опять в трубу, но только в другую — отсасывающую. Очень важно, чтобы вода шла по этой трубе спокойно, без вихрей и препятствий, тогда турбина будет хорошо использовать напор. Поэтому отсасывающие трубы делают гладкими и немного расширяющимися к нижнему концу. Из этого открытого конца вода вытекает в русло реки и уходит по течению.

Не всегда турбины находятся в теле плотины или поблизости от нее. Иногда воду под напором подают из водохранилища к турбинам по длинным трубам или тоннелям. Так, например, сделано на ГЭС при высотной Асуанской плотине на р. Ниле».

С ГЕНЕРАТОРА НА ТРАНСФОРМАТОР И ДАЛЬШЕ ПО ПРОВОДАМ

«Итак, рабочее колесо турбины вращается. С ним вращается и вал, связывающий рабочее колесо с ротором электрической машины — генератора переменного тока.

Генератор вырабатывает переменный ток напряжением от 10 до 18 тыс. вольт.

Но, оказывается, электроэнергию в таком виде невыгодно передавать на большие расстояния. Вот если повысить напряжение в 10 — 15 раз, тогда другое дело: сила тока упадет, и он, проходя по проводам, будет меньше нагревать их. Станет меньше потерь, не понадобятся толстые и тяжелые провода.

Напряжение повышают на электростанции простые приборы — трансформаторы. Это стержни-сердечники, собранные из тонких листов мягкой стали. На каждом — две обмотки: одна с небольшим числом витков толстой медной проволоки, вторая с немногочисленными витками более тонкого провода. Мы подаем напряжение, скажем, в 10 тыс. вольт на первичную обмотку, а со вторичной получаем сразу 100 или 200 тыс. вольт — во столько раз больше, во сколько больше витков на вторичной обмотке. Чтобы трансформаторы не сильно нагревались при работе, их погружают в баки с жидким маслом, хорошо отводящим тепло. Итак, чем выше напряжение (и, значит, меньше сила тока), тем выгоднее передавать энергию».

Источник: «Техника и производство». Том 5 (Детская энциклопедия 1965 г.в.) — Афанасенко Е.И., и др.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Устройство и принцип работы гидроэлектростанции

С давних времен люди пользовались движущей силой воды. Мололи муку на мельницах, колеса которых приводились в движение потоками воды, сплавляли тяжелые стволы деревьев вниз по течению, в общем использовали гидроэнергию для решения самых разных задач, включая промышленные.

В конце 19 века, с началом электрификации городов, гидроэлектростанции начали очень резко завоевывать популярность в мире. В 1878 году в Англии появилась первая в мире гидроэлектростанция, которая питала тогда всего одну дуговую лампу в картинной галерее изобретателя Уильяма Армстронга… А к 1889 году только в Соединенных Штатах гидроэлектростанций насчитывалось уже 200 штук.

Одним из важнейших шагов в освоении гидроэнергетики стало сооружение в 1930-е годы в США Плотины Гувера. Что касается России, то здесь уже в 1892 году, в Рудном Алтае на реке Березовка, была построена первая четырехтурбинная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт, призванная обеспечить электричеством шахтный водоотлив Зыряновского рудника. Так, с освоением человечеством электричества, гидроэлектростанции ознаменовали собой стремительный ход промышленного прогресса.

Принцип работы ГЭС

Сегодня современные гидроэлектростанции — это огромные сооружения на гигаватты установленной мощности. Однако принцип работы любой ГЭС остается в целом достаточно простым, и везде почти полностью одинаковым. Напор воды, направленный на лопасти гидротурбины, приводит ее во вращение, а гидротурбина в свою очередь, будучи соединена с генератором, вращает генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию, которая и подается на трансформаторную станцию, а затем и на ЛЭП.

В машинном зале гидроэлектростанции установлены гидроагрегаты, которые преобразуют энергию потока воды в энергию электрическую, а непосредственно в здании гидроэлектростанции располагаются все необходимые распределительные устройства, а также устройства управления и контроля работы ГЭС.

Мощность гидроэлектростанции зависит от количества и от напора воды, проходящей через турбины. Непосредственно напор получается благодаря направленному движению потока воды. Это может быть вода накопленная у плотины, когда в определенном месте на реке строится плотина, или же напор получается благодаря деривации потока, — это когда вода отводится от русла по специальному туннелю или каналу. Так, гидроэлектростанции бывают плотинными, деривационными и плотинно-деривационными.

Наиболее распространенные плотинные ГЭС имеют в своей основе плотину, перегораживающую русло реки. За плотиной вода поднимается, накапливается, создавая своего рода водяной столб, обеспечивающий давление и напор. Чем выше плотина — тем сильнее напор. Самая высокая в мире плотина имеет высоту 305 метров, это плотина на Цзиньпинской ГЭС мощностью 3,6 ГВт, что на реке Ялунцзян в западной части провинции Сычуань на Юго-Западне Китая.

Гидростанции, использующие энергию воды, бывают двух типов. Если река имеет небольшое падение, но относительно многоводна, то при помощи плотины, перегораживающей реку, создают достаточную разность уровней воды.

Над плотиной образуется водохранилище, обеспечивающее равномерную работу станции в течение года. У берега ниже плотины, в непосредственной близости к ней устанавливается водяная турбина, соединенная с электрическим генератором (приплотинная станция). Если река судоходна, то у противоположного берега делается шлюз для пропуска судов.

Если же река не очень многоводна, но имеет большое падение и бурное течение (например, горные реки), то часть воды отводится по специальному каналу, имеющему гораздо меньший уклон, чем река. Канал этот иногда имеет протяженность в несколько километров. Иногда условия местности вынуждают заменить канал тоннелем (для мощных станций). Таким образом создается значительная разность уровней между выходным отверстием канала и нижним течением реки.

У конца канала вода поступает в трубу с крутым наклоном, у нижнего конца которой располагается гидротурбина с генератором. Благодаря значительной разности уровней вода приобретает большую кинетическую энергию, достаточную для питания станции (деривационные станции).

Подобные станции могут иметь большую мощность и относиться к разряду районных электростанций (смотрите — Малые ГЭС). На самых малых станциях турбина иногда заменяется менее эффективным, по более дешевым водяным колесом.

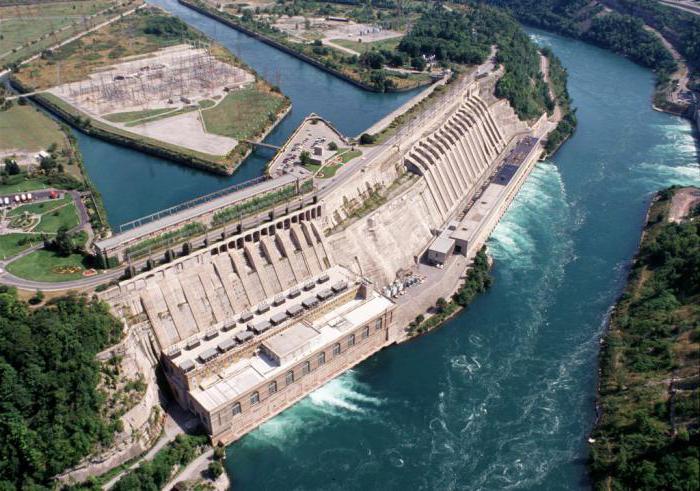

Здание Жигулевской ГЭС с верхнего бьефа

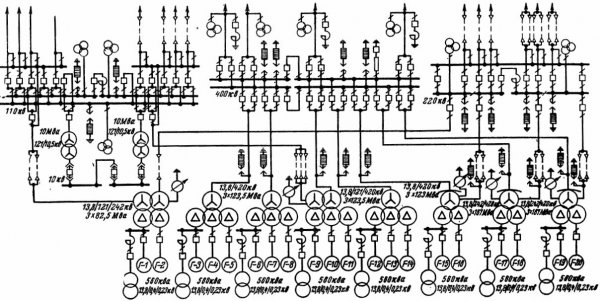

Принципиальная схема электрических соединений Жигулёвской ГЭС

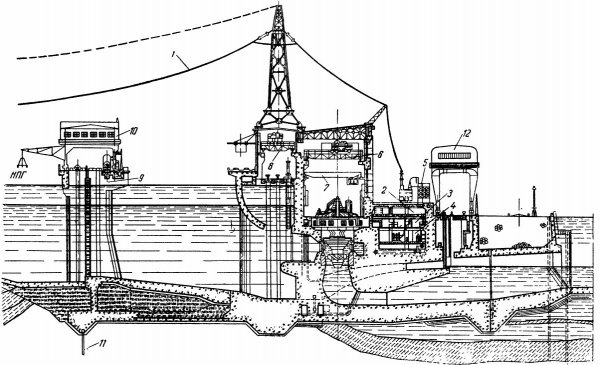

Разрез по зданию Жигулёвской ГЭС. 1 —выводы на открытое распределительное устройство 400 кВ; 2 —этаж кабелей 220 и 110 кВ; 3 — этаж электрооборудования, 4 — аппаратура охлаждения трансформаторов; 5 — шинопроводы соединяющие обмотки генераторного напряжения трансформаторов в «треугольники»; 6 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 7 — кран грузоподъемностью 30 т; 8 — кран грузоподъемностью 2X125 т ; 9 — сороудерживающее сооружение; 10 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 11 — металлический шпунт; 12 — кран грузоподъемностью 2X125 т.

Жигулёвская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе, в 1957—1960 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

Первый агрегат станции мощностью 105 тыс. кет был введен в эксплуатацию в конце 1955 г., в течение 1956 г. было введено в эксплуатацию еще 11 агрегатов и за 10 мес. 1957 г. — остальные восемь агрегатов.

На ГЭС установлено и работает большое количество нового, в ряде случаев уникального, энергетического оборудования.

Виды ГЭС и их устройства

Кроме плотины гидроэлектростанция включает в себя здание и распределительное устройство. Основное оборудование ГЭС находится в здании, здесь установлены турбины и генераторы. Кроме плотины и здания, в ГЭС могут наличествовать шлюзы, водосбросные устройства, рыбоходы и судоподъемники.

Каждая ГЭС представляет собой уникальное сооружение, поэтому главная отличительная черта ГЭС от других типов промышленных электростанций — это их индивидуальность. Кстати, самое большое в мире водохранилище находится в Гане, это водохранилище Акосомбо на реке Вольта. Оно занимает 8500 квадратных километров, что составляет 3,6% площади всей страны.

Если по ходу русла реки имеется значительный уклон, то возводят деривационную ГЭС. Здесь нет необходимости в строительстве большого плотинного водохранилища, вместо этого вода только направляется через специально возводимые водоводные каналы или тоннели прямо к зданию электростанции.

Иногда на деривационных ГЭС устраивают небольшие бассейны суточного регулирования, позволяющие управлять напором, и таким образом влиять на количество вырабатываемой электроэнергии в зависимости от загруженности электросети.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — особый вид гидроэлектростанций. Здесь сама станция предназначена для того, чтобы сгладить суточные перепады и пиковые нагрузки на энергосистему, и тем самым повысить надежность работы электросети.

Такая станция способна работать как в генераторном режиме, так и в накопительном, когда насосы закачивают воду в верхний бьеф из нижнего бьефа. Бьефом, в данном контексте, называется объект типа бассейна, являющийся частью водохранилища, и примыкающий к гидроэлектростанции. Верхний бьеф располагается по течению выше, нижний — ниже по течению.

Примером ГАЭС может служить водохранилище Таум Саук в Миссури, возведенное в 80 километрах от Миссисипи, вместимостью 5,55 млрд. литров, позволяющее энергосистеме обеспечить пиковую мощность в 440 МВт.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

ГЭС: принцип работы, схема, оборудование, мощность

Практически каждый представляет себе предназначение гидроэлектростанций, однако лишь немногие достоверно понимают принцип работы ГЭС. Основная загадка для людей – каким образом вся эта огромная плотина без какого-либо топлива генерирует электрическую энергию. Об этом и поговорим.

Что такое ГЭС?

Гидроэлектростанция – это сложный комплекс, состоящий из разных сооружений и специального оборудования. Возводятся гидроэлектростанции на реках, где есть постоянный приток воды для наполнения плотины и водохранилища. Подобные сооружения (плотины), создаваемые при постройке гидроэлектростанции, необходимы для концентрации постоянного потока воды, который при помощи специального оборудования для ГЭС преобразовывается в электрическую энергию.

Отметим, что важную роль в плане эффективности работы ГЭС играет выбор места для строительства. Необходимо наличие двух условий: гарантированная неиссякаемая обеспеченность водой и высокий угол уклона реки.

Принцип работы ГЭС

Работа гидроэлектростанции достаточно проста. Возведенные гидротехнические сооружения обеспечивают стабильный напор воды, который поступает на лопасти турбины. Напор приводит турбину в движение, в результате чего она вращает генераторы. Последние и вырабатывают электроэнергию, которую затем по линиям высоковольтных передач доставляют потребителю.

Основная сложность подобного сооружения – обеспечение постоянного напора воды, что достигается путем возведения плотины. Благодаря ей большой объем воды концентрируется в одном месте. В некоторых случаях используют естественный ток воды, а иногда плотину и деривацию (естественное течение) применяют совместно.

В самом здании находится оборудование для ГЭС, основная задача которого заключается в преобразование механической энергии движения воды в электрическую. Эта задача возложена на генератор. Также используется и дополнительное оборудование для контроля работы станции, распределяющие устройства и трансформаторные станции.

Ниже на картинке показана принципиальная схема ГЭС.

Как видите, поток воды вращает турбину генератора, тот вырабатывает энергию, подает ее на трансформатор для преобразования, после чего она транспортируется по ЛЭП к поставщику.

Мощности

Есть разные гидроэлектростанции, которые можно поделить по вырабатываемой мощности:

- Очень мощные – с выработкой более 25 МВт.

- Средние – с выработкой до 25 МВт.

- Малые – с выработкой до 5 МВт.

Мощность ГЭС зависит от в первую очередь от потока воды и КПД самого генератора, который на ней применяется. Но даже самая эффективная установка не сможет производить большие объемы электроэнергии при слабом напоре воды. Также стоит учитывать, что мощность гидроэлектростанции не является постоянной. В силу естественных природных причин уровень воды в дамбе может увеличиваться или уменьшаться. Все это оказывает влияние на объемы производимой электроэнергии.

Роль плотины

Самый сложный, большой и вообще основной элемент любой ГЭС – плотина. Невозможно понять, что такое ГЭС, не разобравшись в сути работы плотины. Они представляют собой огромные перемычки, которые удерживают водный поток. В зависимости от конструкции они могут отличаться: есть гравитационные, арочные и другие сооружения, но их цель всегда одна – удержание большого объема воды. Именно благодаря плотине удается концентрировать стабильный и мощный поток воды, направляя его на лопасти турбины, которая вращает генератор. Он, в свою очередь, и производит электрическую энергию.

Технологии

Как мы уже знаем, принцип работы ГЭС основан на использовании механический энергии падающей воды, которая в дальнейшем с помощью турбины и генератора преобразуется в электрическую. Сами турбины могут быть установлены либо в дамбе, либо возле нее. В некоторых случаях применяют трубопровод, через который вода, находящаяся ниже уровня дамбы, проходит под высоким давлением.

Индикаторов мощности любой ГЭС несколько: расход воды и гидростатический напор. Последний показатель определяется разницей высот между начальной и конечной точкой свободного падения воды. При создании проекта станции на одном из этих показателей основывают всю конструкцию.

Известные сегодня технологии производства электричества позволяют получать высокий КПД при преобразовании механической энергии в электрическую. Иногда он в несколько раз превышает аналогичные показатели тепловых электростанций. Столь высокая эффективность достигается за счет применяемого на гидроэлектростанции оборудования. Оно надежное и относительно простое в использовании. К тому же за счет отсутствия топлива и выделения большого количества тепловой энергии срок службы подобного оборудования достаточно большой. Поломки здесь случаются крайне редко. Считается, что минимальный срок службы генераторных установок и вообще сооружений – около 50 лет. Хотя на самом деле даже сегодня вполне успешно функционируют гидроэлектростанции, которые были построены в тридцатых годах прошлого века.

Гидроэлектростанции России

На сегодняшний день на территории России действует около 100 гидроэлектростанций. Конечно, их мощность разная, и большая часть – это станции с установленной мощностью до 10 МВт. Есть также такие станции, как Пироговская или Акуловская, которые были введены в эксплуатацию еще в 1937 году, а их мощность составляет всего 0.28 МВт.

Самыми крупными являются Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС с мощностью 6400 и 6000 МВт соответственно. За ними следуют станции:

- Братская (4500 МВт).

- Усть-Илимская ГЭС (3840).

- Бочуганская (2997 МВт).

- Волжская (2660 МВт).

- Жигулевская (2450 МВт).

Несмотря на огромное количество подобных станций, они вырабатывают всего 47700 МВт, что равно 20% от суммарного объема всей производимой энергии в России.

В заключение

Теперь вы понимаете принцип работы ГЭС, преобразовывающих механическую энергию потока воды в электрическую. Несмотря на достаточно простую идею получения энергии, комплекс оборудования и новые технологии делают подобные сооружения сложными. Впрочем, по сравнению с атомными электростанциями они действительно являются примитивными.

Как работает гидроэлектростанция The Village съездил на Саяно-Шушенскую ГЭС и узнал, как там вырабатывают электричество

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция (СШГЭС) — крупнейшая в России, расположена на реке Енисей, между Красноярским краем и Хакасией. Строительство станции началось в 1963 году. Первый гидроагрегат был запущен в декабре 1978 года. Возведение ГЭС полностью завершилось лишь в 2000-м. Через девять лет на станции произошла авария: тогда вышел из строя гидроагрегат № 2, его выбросило напором воды со своего места. Машинный зал и технические помещения под ним затопило, погибли 75 человек. Как позже установила комиссия, причиной аварии стал износ шпилек крепления крышки турбины. На восстановление и комплексную модернизацию станции компания «Русгидро» потратила 41 миллиард рублей. Сейчас работы практически завершены. The Village выяснил, как работает станция.

Саяно-Шушенская ГЭС

Крупнейшая гидроэлектростанция

в России

год основания: 1963

местоположение: посёлок Черёмушки, Хакасия

число сотрудников: 580 человек

Саяно-Шушенское водохранилище образовано плотиной ГЭС. Его объём составляет 31 кубический километр. Эта плотина является самой высокой в мире арочно-гравитационной плотиной, её высота 245 метров. Длина гребня составляет 1 074 метра, ширина основания — 105 метров.

Из водохранилища вода попадает в водоводы. Каждый водовод имеет диаметр 7,5 метра. В теле плотины установлено около одиннадцати тысяч различных датчиков, контролирующих состояние сооружения.

Из водоводов вода попадает на турбины. Благодаря их вращению, приходят в движение генераторы, которые вырабатывают электроэнергию.

Центральный пульт управления. Мозг станции, откуда всего два человека управляют её работой.

В здании СШГЭС установлены десять гидроагрегатов, мощность каждого — 640 мегаватт. Таким образом, общая мощность станции — 6 400 мегаватт, это самая большая электростанция России. Каждый из десяти гидроагрегатов СШГЭС может пропускать по 350 кубических метров воды в секунду.

Восстановительные работы в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС сейчас завершаются, восстанавливается последний гидроагрегат, ведутся отделочные работы.

Здесь можно увидеть, как происходит сборка и монтаж генератора на гидроагрегате № 2. Это последний восстанавливаемый гидроагрегат СШГЭС. Ротор генератора весит 800 тонн, весь генератор — более 2 тысяч тонн.

Оборудование на нижних отметках машинного зала тоже полностью обновили.

Выходя из турбин, вода ниже по течению бурлит и образует водовороты.

Эксплуатационный водосброс используется во время сильных паводков и может пропускать до 13 тысяч кубометров воды в секунду.

Ниже по течению Енисея расположена Майнская ГЭС — для выравнивания неравномерных сбросов воды с Саяно-Шушенской. На фото видно, как с неё происходит холостой сброс воды.

Силовые трансформаторы, которые меняют напряжение для подачи тока в сети, тоже полностью восстановлены.

От ГЭС отходят четыре линии электропередачи напряжением 500 киловольт.

Раньше ток со станции подавался в открытое распределительное устройство, которое сейчас демонтируется.

Теперь его функции выполняет комплектное элегазовое распределительное устройство, расположенное в небольшом закрытом помещении. Оно гораздо более надёжное и безопасное, требует намного меньших затрат на обслуживание. В нём — 19 ячеек, в каждой из которых расположены выключатели, разъединители, заземлители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также шкаф управления. В узлах ячейки находится элегаз (SF6). Это тяжёлый газ, очень хороший изолятор.

Станция вырабатывает в среднем 23,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Проектная мощность — 6 400 мегаватт. Основные потребители — Саянский и Хакасский алюминиевый заводы, предприятия Красноярского края и Кемеровской области. Кроме того, станция является регулирующей для всей энергосистемы Сибири.

Про то, как работает гидроэлектростанция

Или рассказ о том, как из воды электричество делают, или же продолжение вчерашнего поста «однажды мы были в Чувашии». Кто его не читал ТЫЦ СЮДА. Небезызвестная в Нижнем Новгороде компания «Русгидро» пригласила меня и трёх моих коллег  lesnoyezhik , корреспондента «КоммерсантЪ» Александру Викулову и фотографа «КоммерсантЪ» Романа Яровицына посетить Чебоксарскую гидроэлектростанцию. Она же ГЭС. Приглашение мы с радостью приняли и немедля бросились в путь, впрочем об этом в первой части поста.

lesnoyezhik , корреспондента «КоммерсантЪ» Александру Викулову и фотографа «КоммерсантЪ» Романа Яровицына посетить Чебоксарскую гидроэлектростанцию. Она же ГЭС. Приглашение мы с радостью приняли и немедля бросились в путь, впрочем об этом в первой части поста.

Собственно, что такое ГЭС. Это электростанция, которая вырабатывает электроэнергию используя энергию воды. Принцип ее работы прост, но только на первый взгляд: цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины.

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию.

Строительство Чебоксарского гидроузла, начатое в 1968 году, не завершено до настоящего времени в связи с противоречиями между регионами по поводу оптимальной отметки уровня воды водохранилища. С 1981 года Чебоксарская ГЭС функционирует на отметке 63 метра в условиях незавершённого обустройства зоны водохранилища, что вызывает ряд проблем у этой самой ГЭС. Вопрос завершения строительства Чебоксарского гидроузла с подъёмом водохранилища до проектной отметки — 68 метров, вызывает противоречия между затрагиваемыми регионами. Чувашия «за» Нижегородская область и Марий-Эл категорический против.

Поездка нам очень понравилось, узнали много для себя интересного, а я еще познакомился с прекрасной девушкой, собственным корреспондентом РИА Новости в Чебоксарах Натальей, ака  nv_a . Не стесняемся, заходим, френдим, будете в курсе всех самых интересных новостей Чувашии и прилегающих к ней регионов. Наталья, кстати, героический корр — принимала участие в операции по подъему теплохода «Булгария», следила за ликвидацией взрывов на арсенале в Оренбургской области.

nv_a . Не стесняемся, заходим, френдим, будете в курсе всех самых интересных новостей Чувашии и прилегающих к ней регионов. Наталья, кстати, героический корр — принимала участие в операции по подъему теплохода «Булгария», следила за ликвидацией взрывов на арсенале в Оренбургской области.

Ну что же, за мной, мой читатель, мы посмотрим как изнутри выглядит ГЭС.

Итак, это общий вид на Чебоксарскую ГЭС. Кстати, находится она не фига не в Чебоксарах, а в городе-спутнике Новочебоксарске. Эти два города, как я уже писал, хотели объединить, но жители Новочебоксарска заявили протест и все осталось так, как есть. Местные жители рассказывают, что ГЭС стараются показать всем гостям города. Ее характерные особенности красно-белые опоры. Два недавно покрашены три нет.

01. Главная проходная ГЭС.

02. Нижний бьеф ГЭС и опоры.

03. Собственно, само Чебоксарское водохранилище, уровень которого власти Чувашии и «Русгидро» рассчитывают поднять, или против чего выступает руководство Марий-Эл и Нижегородской области

04. Верхний бьеф ГЭС. Достаточно интересная фотка. Видите проемы в бетонном основании — через них затекает вода в верхний бьеф и крутит турбины. Дело в том, что из-за низкого уровня туда кроме воды попадает всякое «гуано», например, бревна. был бы уровень выше — вся гадость не попадала бы в водозаборники. Ну и электричества вырабатывалось больше. С одной стороны все это замечательно, с другой стороны нижегородскую область подтопит, не так существенно — регион большой, а вот Марий-Эл придется не сладко — регион-то крошечный.

05. Здесь, кстати, хорошо виден мусор из бревен

06. Вот такими желтыми «крабиками» мусор из водозаборников достают

07. Но не весь, часть мусора отсеивают при помощи специальных решеток, вот, например, бутылки пластиковые плавают, которые сбрасывают в реку тупорылые рыбаки или туристы

08. ГЭС — объект стратегический, колючей проволокой он буквально опутан, везде вооруженная охрана.

09. Акватория Чебоксарского водохранилища

10. Чтоб было понагляднее вот вам макет Чебоксарской ГЭС.

11. Ну а чтоб совсем понятнее, вот вам макет гидроагрегата в разрезе. Перепад высот на ГЭС колеблется от 67 до 27 метров по Балтийской шкале, и это только то расстояние, куда сможет попасть человек. Все довольно проста — через верхний бьеф вода затекает, через нижний вытекает, турбина вращается, водная энергия превращается в электрическую. Себестоимость такой электроэнергии в два раза дешевле, чем при получении ее на теплоэлектроцентрали, она же ТЭЦ.

12. Ладно, хватит вокруг да около ходить, пошли в «сердце» ГЭС. на входе в аквариуме плавают вот такие рыбы. Как вы думаете, кто это? Это карпы. Только декоративные, но здоровые! так, еще про ГЭС. Чебоксарская ГЭС самая новая в Волго-Камском каскаде. На ней работает 18 гидроагрегатов — что это такое сейчас покажу. Из 18 гидроагрегатов 2 на ремонте. Все гидроагрегаты разделены на 5 энергоблоков. Выдача мощности происходит через главные трансформаторы.

13. На входе всех заставляют надеть каски. на переднем плане  lesnoyezhik за ней Александра

lesnoyezhik за ней Александра

14. Вот, ротор одного из 18 гидроагрегатов. Этот на ремонте, он разобран

15. А вот первый из цепочки гидроагрегатов. Он работает. Вверху под «шляпкой» масло, железный штырь внутри — турбина. Он уходит вниз на несколько десятков метров.

16. Общий вид машинного зала. Протяженность более 500 метров. Чебоксарская ГЭС уникальная тем, что по ее потолку проходит участок федеральной трассы «Вятка». В зале очень жарко и достаточно шумно — работает 16 гидрогенераторов.

17.  lesnoyezhik и гидрогенератор

lesnoyezhik и гидрогенератор

18. Гидрогенератор №1.

19. Блок управления гидрогенератором

20.  lesnoyezhik явно задумала какую-то пакость судя по ехидной физиономии, но сделать задуманное недозволительно — везде и всюду нас сопровождает вооруженная охрана.

lesnoyezhik явно задумала какую-то пакость судя по ехидной физиономии, но сделать задуманное недозволительно — везде и всюду нас сопровождает вооруженная охрана.

21. Интересный телефон

23. Выходим на улицу — вид снизу на опору

24. Мы на служебном мостике со стороны нижнего бьефа. перед нами вспомогательный трансформатор №2 на 400 мегавольт-ампер, он способен единовременно обеспечить работу 400 тыс. утюгов.

25. Александра пытает главного инженере ГЭС Евгения Щеголькова

26. Роман Яровицын и  lesnoyezhik обсуждают панорамы

lesnoyezhik обсуждают панорамы

27. Вид на мачту башню управления шлюзом Новочебоксарска со стороны нижнего бьефа ГЭС

28. Курилка на ГЭС. Кстати, на станции работает всего навсего в одну смену восемь человек. на станции непривычно пусто. Всю работу делает автоматика, люди только следят за ней.

29. Вот где-то поработать людям можно

30. Сотрудник ГЭС

31. Это системы возбуждения

32. Главный инженер ГЭС и Александра около одного из гидроагрегатов

33. Вот с какими гаечными ключами приходится работать персоналу.

34. Перед вами шахта под гидрогенератором гидроагрегата

35. Из решетки в полу идут восходящие потоки теплого воздуха. ставлю туда  lesnoyezhik , но она разгадывает мой хитрый маневр и придерживает юбку.

lesnoyezhik , но она разгадывает мой хитрый маневр и придерживает юбку.

36. главный инженер показывает нам блок управления гидрогенератором

37. А вот кнопка аварийного останова гидрогенератора

38. А это перекрытие шахты — крышка турбины, по сути, пол на котором стоит Даша придерживающая юбку (фото №35

39. Стары блок управления гидрогенератором

40. А это «комсомольский гидрогенератор». на нем есть символика ВЛКСМ

41. это не синие трубы это токопроводы

42. Центральный пункт пульт управления ГЭС

43. Центральный пункт пульт управления ГЭС

44. Самая главная кнопка

45. здесь работают два оператора: начальник смены станции и его помощник, они контролируют работу всех систем

46. Щит управления

47. Слева направо: председатель правления ОАО «Русгидро» Евгений Дод и глава республики Чувашия Михаил Игнатьев на подходе к СМИ. Чувашские журналисты это песня, они разве что строем на подход не ходят, есть три издания, которые могут написать то, что не понравится местным властям это «РИА Новости», «Интерфакс» и «КоммерсантЪ». Все остальные готовы вылизывать главу региона до мозолей. Вот почему мне так импонирует Наталья ака  nv_a Еще раз, рекомендую зафрендить! В процедуру подхода пришлось вмешаться и перетянуть одеяло на себя, отчего у местных пресс-службистов начали дергаться глаза и ходуном ходить скулы на лице.

nv_a Еще раз, рекомендую зафрендить! В процедуру подхода пришлось вмешаться и перетянуть одеяло на себя, отчего у местных пресс-службистов начали дергаться глаза и ходуном ходить скулы на лице.

48. Мы прощаемся с ГЭС. Александра Викулова. Фото на память.

49. Дарья Ермакова. Фото на память.

50. Мы едем по дороге, под которой находится машинный зал Чебоксарской ГЭС

Как обычно, все самое интересное у меня в ТВИТТЕРе.

Завтра в это же время в уютной ЖЖешечке расскажу вам про то, как работает теплоход «октябрьская революция» или про то, как группа нижегородцев «в магазин за батоном ходила».

А вот ТУТ можно прочитать про то, как шлюз работает, он совсем рядом с ГЭС, только этот с Нижегородской ГЭС в соседях, но тоже интересно и познавательно!