Параметры источника электроэнергии

Урок 32. Технология 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Параметры источника электроэнергии»

Прежде чем мы приступим к рассмотрению новой темы, давайте вспомним, что вообще называют источником электрической энергии.

Все электромагнитные процессы, которые протекают в электротехнических устройствах, как правило, достаточно сложны. Однако во многих случаях, их основные параметры можно описать с помощью таких понятий, как: ток, напряжение, сопротивление, мощность и электродвижущая сила.

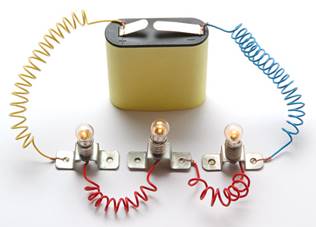

Вообще совокупность электротехнических устройств, состоящая из соответствующим образом соединённых источников и приёмников электрической энергии, предназначенных для генерации, передачи, распределения и преобразования электрической энергии принято рассматривать, как электрическую цепь.

Электрическая цепь состоит из отдельных частей (устройств), которые выполняют определённые функции и называются элементами цепи.

Понятно, что основные элементы цепи – это источники и приёмники электрической энергии.

Электротехнические устройства, которые производят электрическую энергию, называют источниками или генераторами электрической энергии, а устройства, которые потребляют её – потребителями или приёмниками электрической энергии.

Итак, вспомним определение: устройство, которое преобразует какую-либо энергию (механическую, химическую, тепловую или световую) в электрическую, называют источником.

Примерами источников электроэнергии служат гальванические элементы, аккумуляторы, генераторы и многие другие устройства.

Можно даже сказать, что в быту (то есть дома) источниками электрической энергии являются обыкновенные розетки, куда мы подключаем чайники, компьютеры, стиральные машинки и так далее.

Понятно, что основное назначение источников – это питание потребителей электроэнергией.

Все источники энергии называют активными элементами. Они бывают постоянного и переменного тока. Однако их параметры аналогичны.

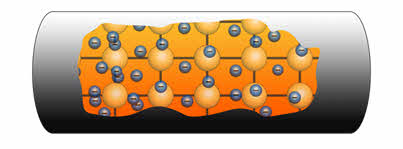

Как мы уже знаем, источник вырабатывает электрическую энергию за счёт действия каких-либо внешних сил.

При этом в результате действия внешней силы каждый единичный электрический заряд при движении внутри источника получает некоторое количество энергии.

Величина энергии, которую приобретает единичный электрический заряд внутри источника от внешних сил, называется электродвижущей силой источника (или коротко ЭДС). Единица измерения электродвижущей силы источника – вольт.

Рабочее напряжение и мощность электрогенераторов, как правило, указывают на их корпусе. Так, например, на корпусе гальванических элементов обозначают их начальную электродвижущую силу.

Если получается так, что для питания нагрузки необходимо напряжение или ток, которые превышают соответствующие величины одного гальванического элемента, то из них собирают батарею. Причём, элементы, соединённые в батарею, должны иметь одинаковые типы, электродвижущую силу и внутреннее сопротивление.

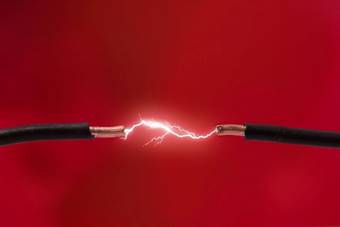

Наверняка вы слышали такое словосочетание, как короткое замыкание. Все, конечно, представляют себе, что это за явление, но не каждый может объяснить.

Давайте попробуем разобраться.

Итак, если соединить проводом электроды источника тока, получим как раз-таки то, что и называется режимом короткого замыкания.

При большой мощности источника сила тока в режиме короткого замыкания достигает очень большой величины, что приводит к выделению большого количества тепла внутри электромеханического генератора и разрушению в нём обмоток. Причём сила тока может стать настолько велика, что провод, который замыкает электроды источника, начнёт раскаляться и даже плавиться.

Ток короткого замыкания очень опасен, так как может повредить всё: и источник электрической энергии, и потребитель, и даже соединительные провода.

В свою очередь, перегрев соединительных проводов может привести к их возгоранию и пожару.

Поэтому при питании устройств от мощных источников в потребителе почти всегда вводят защиту от короткого замыкания. Которое, кстати, может произойти внезапно, например, из-за аварий устройств, ошибок людей и ударов молний.

Самая простая защита от разрушительных последствий короткого замыкания — это плавкий предохранитель. Как правило, такое устройство устанавливают для защиты квартирной электропроводки и бытовых электроприборов.

Плавкий предохранитель представляет собой тонкую проволоку из легкоплавкого металла, которая вставлена в стеклянную либо керамическую трубку. При малейших отклонениях в работе электрической цепи, например, увеличение силы тока выше допустимого значения, проволока нагревается и расплавляется. При этом происходит размыкание электрической цепи.

Более сложной защитой от разрушительных последствий короткого замыкания является использование различных автоматов защиты сети. Примером таких автоматов служит автоматический выключатель.

Главная функция автоматического выключателя – защита проводов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.

Данный прибор представляет собой устройство, которое регулирует подачу тока в цепи. Действует автоматический выключатель при помощи встроенного прибора, фиксирующего изменение напряжения, частоты и силы тока. Так, например, если сеть перегружается, срабатывает тепловое реле, и автомат выключается. Скорость, с которой это происходит – минимальна. Поэтому применение автоматического выключателя гарантирует безопасное использование нескольких бытовых электроприборов одновременно и сложного оборудования на производстве.

В отличие от плавкого предохранителя, который можно использовать только однократно, автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий.

Параметром устройств защиты является максимально допустимая мощность, которая в этом случае задаётся в виде допустимой силы рабочего тока. Величину силы тока, как правило, указывают на корпусе или контактах предохранителей.

В случае перегорания плавкой вставки в предохранителе, её следует заменить на аналогичную с точно такой же величиной допустимого тока.

Заменять плавкую вставку на вставку с большей силой тока очень опасно, так как это может привести к перегрузке электрической сети и возгоранию проводов и других элементов.

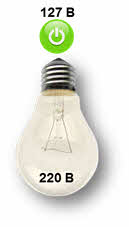

Мы с вами уже выяснили, что источник электроэнергии предоставляет потребителю энергию с определёнными параметрами. Эти параметры обязательно должны соответствовать параметрам потребителя, иначе потребитель не будет работать и в скором времени выйдет из строя.

Это говорит о том, что рабочее напряжение потребителя должно соответствовать рабочему напряжению источника, а мощность, потребляемая потребителем, не должна превышать его допустимой мощности.

Например, если подключить электроприбор, который рассчитан на напряжение 220 В, в электрическую сеть с напряжением 127 В, то он не сможет работать из-за недостатка энергии.

И наоборот, если в электрическую сеть с напряжением 220 В подключить электроприбор, который рассчитан на 127 В, то он также не сможет работать. Но уже по другой причине: электроприбор будет получать от источника слишком большую энергию, что может привести к его поломке.

В лучшем случае сработают предохранители, защищающие его от возникшей перегрузки, однако электроприбор при этом всё равно не сможет работать.

Итоги урока

На этом уроке мы с вами обсудили некоторые из параметров источников электроэнергии. Узнали, что называют электродвижущей силой источника. Поговорили о таком опасном явлении, как короткое замыкание. Узнали, в результате чего оно возникает, и какие устройства помогают с ним бороться.

Что такое источник питания, его типы, характеристики (применительно к электроустановкам)

Источник питания (power source) — это электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик (определение согласно ГОСТ 30331.1-2013).

Источником питания в распределительной электрической сети (см. рисунок 1 ниже) является трансформатор, установленный на понижающей трансформаторной подстанции. Источниками питания также могут быть: местная электростанция, отдельный электрогенератор малой мощности, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания, и даже разделительный трансформатор, на основе которого в части электроустановки здания реализуют систему IT.

Рис. 1. Система распределения электроэнергии (TN-C-S) (на рисунке показан источник питания)

Рис. 1. Система распределения электроэнергии (TN-C-S) (на рисунке показан источник питания)

Характеристики доступных источников питания

При проектировании электрических установок в соответствии с комплексом стандартов IEC 60364 необходимо знать характеристики источников питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов IEC 60364, необходимо получить соответствующую информацию от оператора распределительной электрической сети. Характеристики источников питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию электрических установок. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источников питания, это может повлиять на безопасность электроустановки.

Приведем эти характеристики (согласно ГОСТ 30331.1-2013):

- Род электрического тока: переменный и (или) постоянный.

- Виды проводников, применяемых в электрических цепях электроустановки:

— переменного тока: фазный (линейный) проводник, нейтральный проводник, защитный проводник;

— постоянного тока: полюсный (линейный) проводник, средний проводник, защитный проводник.

Примечание — В одном проводнике, например — в PEN-, РЕМ- или PEL-проводнике, могут быть объединены функции, выполняемые несколькими проводниками.

- Допустимые значения:

— напряжение и допустимые отклонения напряжения;

— потери напряжения, колебания напряжения и падения напряжения;

— частота и допустимые отклонения частоты;

— максимальный допустимый ток;

— полное сопротивление петли замыкания на землю до ввода в электроустановку;

— ожидаемые токи короткого замыкания.

Стандартные значения напряжения и частоты приведены в IEC 60038.

Защитными мерами предосторожности, присущими источнику питания, являются, например, заземление нейтрали в электрической системе переменного тока или заземление средней части, находящейся под напряжением, в электрической системе постоянного тока.

При этом, приведенные ниже характеристики любого применяемого источника питания и обычный диапазон этих характеристик, если необходимо должны быть определены путем расчета, измерения, сбора материала или проверки:

- номинальное (ые) напряжение (ия);

- род тока и его частота;

- ожидаемый ток короткого замыкания на вводе электроустановки;

- полное сопротивление петли замыкания на землю той части электрической системы, которая расположена снаружи электроустановки;

- соответствие требованиям, предъявляемым электроустановкой, включая — обеспечение максимальной нагрузки;

- тип и номинальные характеристики устройства защиты от сверхтока, установленного на вводе электроустановки.

Эти характеристики следует оценивать как для внешнего, так и для внутреннего источников питания. Требования распространяются на основные источники питания, на источники питания систем безопасности и резервные источники питания.

Дополнительные типы источников питания

Помимо основного источника питания также выделят резервный электрический источник питания и электрический источник питания для систем безопасности. Приведем их определения и примеры.

Резервный электрический источник питания — это электрический источник питания, предназначенный для поддержания питания электрической установки или ее частей, или части в случае перерыва нормального питания, но в иных целях, чем безопасность.

Электрический источник питания для систем безопасности — это электрический источник питания, предназначенный для использования в качестве части системы электрического питания для систем безопасности.

Если наличие систем безопасности, имеющих отношение к противопожарным мероприятиям и другим условиям аварийной эвакуации из зданий, требуется, например, органами управления и (или) если обеспечение резервного питания требуется административным лицом, устанавливающим технические требования к электроустановке, характеристики источников питания для систем безопасности и (или) резервных систем должны определяться для каждого в отдельности. Такие источники питания должны иметь соответствующую мощность, надежность, номинальные характеристики и соответствующее время переключения для работы указанного вида.

Примечание 1 — Необходимость установки систем безопасности и их характеристики, как правило, регламентируют уполномоченные органы управления, требования которых следует соблюдать.

Примечание 2 — Примерами систем безопасности являются: системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации людей, аварийной вентиляции и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода, установки для пожарных насосов, лифты для пожарных команд, оборудование для отвода дыма и тепла, ответственное медицинское оборудование.

Источниками питания для систем безопасности могут быть:

- аккумуляторные батареи;

- гальванические батареи;

- генераторные установки, независимые от источника питания, применяемого в нормальном режиме;

- отдельная линия электропередачи распределительной электрической сети, фактически независимая от линии электропередачи, используемой в нормальном режиме

Источником питания системы безопасности может быть:

- неавтоматический источник питания, запуск которого осуществляется оператором;

- автоматический источник питания, запуск которого осуществляется независимо от оператора.

В зависимости от времени переключения автоматические источники питания классифицируют следующим образом:

- без перерыва питания: автоматический источник питания может обеспечить непрерывное питание при заданных условиях во время переходного периода, например, при изменениях напряжения и частоты;

- с очень коротким перерывом питания: автоматический источник питания может обеспечивать питание в течение 0,15 с;

- с коротким перерывом питания: автоматический источник питания может обеспечивать питание в течение 0,5 с;

- со средним перерывом питания: автоматический источник питания может обеспечивать питание в течение 15 с;

- с продолжительным перерывом питания: автоматический источник питания может обеспечивать питание за промежуток времени, превышающий 15 с.

Основные характеристики и параметры источников электрической энергии

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

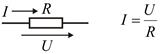

Закон Ома для участка цепи, не содержащего источников электрической энергии: ток  пропорционален напряжению

пропорционален напряжению  на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению

на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению  этого участка.

этого участка.

Рис. 1. Иллюстрация к закону Ома.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю:

(1)

(1)

Суммирование в уравнении (1) распространяется на все токи  в ветвях, сходящихся в рассматриваемом узле. При этом знаки токов берутся с учетом выбранных положительных направлений: всем токам, направленным к узлу приписывается один знак, например положительный, а токам, направленным от узла – противоположный знак. Если электрическая схема содержит m-узлов, то уравнения по первому закону Кирхгофа записываются для любых (m-1) – узлов.

в ветвях, сходящихся в рассматриваемом узле. При этом знаки токов берутся с учетом выбранных положительных направлений: всем токам, направленным к узлу приписывается один знак, например положительный, а токам, направленным от узла – противоположный знак. Если электрическая схема содержит m-узлов, то уравнения по первому закону Кирхгофа записываются для любых (m-1) – узлов.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС в любом контуре цепи равна алгебраической сумме падений напряжения на элементах этого контура:

(2)

(2)

Обход контура совершается в произвольно выбранном направлении, например по ходу часовой стрелки. При этом соблюдается следующее правило знаков для ЭДС и падений напряжения, входящих в (2): ЭДС и падения напряжения, совпадающие по направлению с направлением обхода, берутся со знаком “+”, а не совпадающие со знаком “–”.

Пример. Покажем применение законов Кирхгофа на примере схемы, изображенной на рис. 2. Метод сводится к решению системы уравнений, количество которых равно числу неизвестных токов (числу ветвей).

Рис. 2. Иллюстрация к законам Кирхгофа.

Произвольно задавшись направлениями токов в ветвях, и принимая токи, подтекающие к узлу, положительными, а оттекающие от узла – отрицательными, записываем уравнения по первому закону Кирхгофа:

узел а:

узел в:  (3)

(3)

узел с:

Произвольно задавшись направлениями обхода контуров, записываем уравнения по второму закону Кирхгофа:

контур 1:

контур 2:  (4)

(4)

контур 3:

контур 4:

Системы (3) и (4) дают достаточное количество уравнений для отыскания всех неизвестных токов.

Баланс мощности. Для любой замкнутой электрической цепи сумма мощностей  , развиваемых источниками электрической энергии, равна сумме мощностей

, развиваемых источниками электрической энергии, равна сумме мощностей  , расходуемой в приемниках энергии:

, расходуемой в приемниках энергии:

Если ток, протекающий через источник ЭДС, совпадает по направлению с ЭДС (рис. 3 а), то данный элемент в уравнении баланса мощности классифицируется как источник электрической энергии.

Рис. 3. Классификация активных элементов цепи.

Отдаваемая им мощность, вычисляется как:  где стрелками условно показано совпадение направлений. Также источником энергии считается участок напряжения, ток и напряжение на котором направлены противоположно

где стрелками условно показано совпадение направлений. Также источником энергии считается участок напряжения, ток и напряжение на котором направлены противоположно

При противоположном направлении ЭДС и тока, и при однонаправленных напряжении и токе (рис. 3 б), элементы классифицируются как потребители энергии:

Сопротивление, в соответствии с ранее данным определением, является потребителем энергии при любом направлении тока:

Суммируя мощности источников и потребителей по всем n ветвям электрической схемы, можно записать итоговое уравнение баланса мощности в виде:

(5)

(5)

Пример. Уравнения баланса мощности для схемы, рис. 2, имеют вид:

Основные характеристики и параметры источников электрической энергии

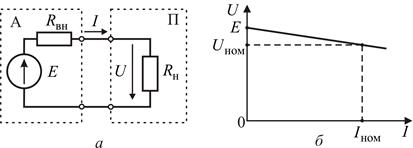

Основными элементами любой электрической цепи являются источники электрической энергии, и ее потребители, которые могут быть представлены двухполюсниками, имеющими два внешних вывода. Графически двухполюсник изображают в виде прямоугольника с двумя выводами (полюсами). Если в двухполюснике есть источники электрической энергии, которые являются активными элементами цепи, то его называют активным и внутри прямоугольника ставят букву А (рис. 4 а), если же в двухполюснике нет источников энергии, то его называют пассивным и внутри прямоугольника – П (рис. 4 а). К пассивным двухполюсникам относятся потребители электрической энергии. Таким образом, любую электрическую цепь можно представить в виде соединенных между собой активного и пассивного двухполюсников (рис. 4 а).

Источник электрической энергии может быть представлен эквивалентным генератором, который характеризуется двумя параметрами: ЭДС  и внутренним сопротивлением

и внутренним сопротивлением  Важнейшей характеристикой источника является его вольт-амперная (или внешняя) характеристика, которая представляет собой зависимость напряжения

Важнейшей характеристикой источника является его вольт-амперная (или внешняя) характеристика, которая представляет собой зависимость напряжения  на выводах источника от тока

на выводах источника от тока  (рис. 4 б).

(рис. 4 б).

Уравнение внешней характеристики источника, составленное по второму закону Кирхгофа, имеет вид

(6)

(6)

При токе, равном нулю, значение напряжения на выводах источника численно равно его ЭДС  , а наклон внешней характеристики зависит от значения

, а наклон внешней характеристики зависит от значения

Рис. 4. Схема источника (а) и его вольт-амперная (внешняя) характеристика (б).

При работе электрической цепи (рис.4) возможны режимы: холостого хода, короткого замыкания, номинальный и согласованный.

Режим холостого хода соответствует отсутствию тока в потребителе  т. е. потребитель отключен от источника, следовательно, напряжение на источнике в этом случае численно равно ЭДС.

т. е. потребитель отключен от источника, следовательно, напряжение на источнике в этом случае численно равно ЭДС.

Режим короткого замыкания возникает, когда сопротивление потребителя равно нулю, т. е. при замыкании выводов источника между собой. В этом случае напряжение на источнике равно нулю, а ток источника ограничивается только его внутренним сопротивлением  Этот ток называют током короткого замыкания

Этот ток называют током короткого замыкания  Значение

Значение  в источниках напряжения невелико (доли или единицы Ом), поэтому режим короткого замыкания считается для них аварийным, так как

в источниках напряжения невелико (доли или единицы Ом), поэтому режим короткого замыкания считается для них аварийным, так как  существенно превышает номинальное значение, на которое рассчитан источник напряжения.

существенно превышает номинальное значение, на которое рассчитан источник напряжения.

Номинальный режим работы соответствует номинальному току  при котором возможна длительная работа источника, гарантированная заводом изготовителем. При токах нагрузки в диапазоне

при котором возможна длительная работа источника, гарантированная заводом изготовителем. При токах нагрузки в диапазоне  работа источника возможна и используется на практике.

работа источника возможна и используется на практике.

Коэффициент полезного действия определим, как отношение полезной мощности  к затраченной

к затраченной  Для рассматриваемой (рис. 4) схемы полезной мощностью является мощность, выделяющаяся в сопротивлении нагрузки

Для рассматриваемой (рис. 4) схемы полезной мощностью является мощность, выделяющаяся в сопротивлении нагрузки  Затраченная мощность – это мощность, отдаваемая источником

Затраченная мощность – это мощность, отдаваемая источником  Таким образом, КПД схемы равен:

Таким образом, КПД схемы равен:

(7)

(7)

Источники электрической энергии

Источники электрической энергии являются необходимым элементом любой электрической цепи.

Их разделяют на идеальные и реальные источники. В свою очередь, идеальные источники делятся на источники электродвижущей силы (ЭДС) и источники тока .

Направление стрелки в условном обозначении источника ЭДС указывает направление действия ЭДС, поэтому направление падения напряжения на выходных зажимах источника всегда противоположно.

Так как на ВАХ электрическое сопротивление соответствует котангенсу угла наклона характеристики, то сопротивление источника ЭДС равно нулю, а проводимость, соответственно, бесконечности.

Отсюда, сопротивление источника тока равно бесконечности, а проводимость — нулю.

Направление стрелки в условном обозначении источника тока указывает направление протекания тока.

Источники ЭДС и источники тока часто рассматриваются как некие абстракции, не имеющие реального физического воплощения. Однако, это справедливо только, если считать , что их ВАХ не имеют ограничения. В этом случае ток через источник ЭДС или падение напряжения на источнике тока могут достигать бесконечно больших значений. При этом мощность источника ( P = U Ч I ) должна быть бесконечно большой, что исключает возможность технической реализации.

Если же ток и/или напряжение источника ограничено, то свойствами идеального источника обладают, например, стабилизированные источники питания , типичная ВАХ которых приведена на рис. 1

Выходное напряжение такого устройства U вых постоянно до тех пор, пока ток нагрузки не достигнет максимально допустимого значения I max , после чего источник питания из режима стабилизации напряжения переходит в режим стабилизации тока. В пределах обоих режимов источник питания обладает свойствами соответственно идеального источника ЭДС и источника тока.

Идеальные источники ЭДС и тока используются также для моделирования некоторых электромагнитных процессов и нелинейных элементов электрических цепей, таких, например, как диод.

Реальные источники электрической энергии (ИЭ) имеют ВАХ, показанную на рис. 2.

ВАХ реальных источников пересекает обе оси координат и эти точки пересечения соответствуют нулевому току через источник и нулевому падению напряжения. Режим с нулевыи током и ненулевым падением напряжения называется холостым ходом, а режим с нулевым падением напряжения и ненулевым током на выходе — коротким замыканием .

Уравнение ВАХ ИЭ представляет собой уравнение прямой линии в координатах U — I . Его можно получить из уравнения прямой линии, проходящей через начало координат I = — Ug = — U / r либо из обратной функции U = — Ir , где r — коэффициент соответствующий котангенсу угла наклона к оси U и имеющий размерность сопротивления, а g = 1/ r — тангенс угла наклона с размерностью проводиомсти. Для получения ВАХ ИЭ можно сместить линию I = — Ug на величину тока короткого замыкания

I = — Ug + I кз = I кз — Ug = J — Ug

или обратную функцию U = — Ir сместить на величину напряжения холостого хода.

U = — Ir + U хх = U хх — Ir = E — Ir

В выражениях (1) и (2) ток короткого замыкания I кз и напряжение холостого хода U хх являются константами, поэтому их можно заменить равным по значению током J и ЭДС E соответствующих идеальных источников, т.к. параметры идеальных источников также являются константами . Тогда выражениям (1) и (2) можно поставить в соответствие электрические схемы рис. 3 а) и б).

Выражения (1) и (2) и соответствующие им схемы рис. 3 описывают один и тот же элемент электрической цепи, имеющий ВАХ, представленную на рис. 2. Поэтому оба варианта совершенно эквивалентны и могут применяться в зависимости от целей и удобства конкретного представления.

В ИЭ сопротивление r и проводимость g называются соответственно внутренним сопротивлением и внутренней проводимостью источника.

Из выражений (1) и (2) следует, что ток I на выходе ИЭ отличается от значения тока внутреннего источника J на величину тока Ug , ответвляющегося внутри ИЭ через проводимость g . Аналогично, напряжение U на выходе источника отличается от значения ЭДС внутреннего источника на величину падения напряжения Ir на внутреннем сопротивлении r . Поэтому, чем меньше внутреннее сопротивление ИЭ r, тем ближе его свойства к свойствам идеального источника .

При r ® 0 ИЭ становится источником ЭДС, однако, в эквивалентной схеме с источником тока g = 1/ r ® Ґ , и J = E / r ® Ґ . Отсюда следует, что при преобразовании источника ЭДС с конечными значениями параметров мы получим ИЭ с бесконечным значением тока. Идентичные рассуждения можно привести и для преобразования ИЭ с источником тока при g ® 0.

Таким образом, любой реальный источник электрической энергии, представленный, например, схемой а) рис. 3 можно преобразовать и представить эквивалентной схемой рис. 3 б) и наоборот. В то же время, идеальные источники (источники ЭДС и тока) в принципе не могут быть преобразованы один в другой.

Параметры ИЭ в схемах а) и б) связаны между собой следующими соотношениями:

E = Jg ; r = 1/ g ; J = E / r ; g = 1/ r

На практике параметры ИЭ определяют по координатам двух точек ВАХ, т.е. по значениям тока и падения напряжения на выходе источника в двух произвольных режимах (при любых двух значениях сопротивления нагрузки, подключенного к выходным зажимам ИЭ).

Пусть измерены значения токов и падений напряжения в нагрузке в режиме 1 и 2 рис 2. Тогда по этим параметрам можно определить параметры схем рис. 3 следующим образом:

для схемы а) или

для схемы а) или

для схемы б) .

для схемы б) .

Выражения (3) и (4) позволяют определить искомые параметры источников в общем случае, однако задачу можно существенно упростить, если источник допускает режимы холостого хода и/или короткого замыкания. Тогда достаточно измерить:

- напряжение холостого хода U хх , а также ток I и напряжение на выходе U , при любой нагрузке;

- ток короткого замыкания I кз , а также ток I и напряжение на выходе U , при любой нагрузке;

- напряжение холостого хода U хх и ток короткого замыкания I кз .

Для этих трех случаев выражения (3) и(4) преобразуются с учетом того, что I хх =0, и U кз =0, к виду представленному в таблице 1:

Исходные параметры

U хх , U , I

I кз , U , I

U хх , I кз

Рис. 3 а)

J = U хх I /( U хх — U )

g = I /( U хх — U )

g = ( I кз — I )/ U

g = I кз / U хх

Рис. 3 б)

r = ( U хх — U )/ I

E = I кз U /( I кз — I )

g = ( I кз — I )/ U

r = U хх / I кз

На практике параметры ИЭ можно определить также с помощью переменной нагрузки без одновременного измерения тока и напряжения. Для этого достаточно, например, измерить напряжение холостого хода U хх , а затем подключить и изменять нагрузку до тех пор, пока падение напряжения на ней не станет равным U хх /2. Можно также измерить ток короткого замыкания I кз , а затем подключить и изменять нагрузку до тех пор, пока ток в ней не станет равным I кз /2. В обоих случаях внутреннее сопротивление источника r будет равно сопротивлению нагрузки R н .

Рассмотрим подробнее этот способ для случая ИЭ с источником ЭДС показанного на рис. 4. При подключении нагрузки R н напряжение на выходе источника уменьшается в два раза, т.е. U хх = E =2 U н . В то же время, U н = E — Ir . Отсюда внутреннее сопротивление

r = ( E — U н )/ I = (2 U н — U н )/ I = U н / I = R н .

Аналогично для схемы ИЭ с источником тока после подключения нагрузки ток во внешней цепи уменьшится вдвое, т.е. I кз = J =2 I н и I н = J — Ug . Тогда

g = ( J — I н )/ U = (2 I н — I н )/ U = I н / U = G н

Таким образом, если в нагрузке протекает ток равный половине значения тока короткого замыкания источника или падение напряжения на ней составляет половину от напряжения холостого хода, то в таком режиме сопротивление нагрузки и ее проводимость в точности равны внутреннему сопротивлению и проводимости ИЭ.

Реальные источники электрической энергии обладают внутренним сопротивлением, соответствующим потерям в самом источнике и теоретически не могут быть представленными без него. Однако на практике часто бывает целесообразным не учитывать внутреннее сопротивление. Оценим возникающую при этом погрешность.

Пусть источник имеет вольтамперную характеристику, представленную на рис. 5, и пусть к нему поочередно подключаются две различные нагрузки, соответствующие работе источника в точках A и B . Причем нагрузки выбраны таким образом, что I B = I кз — I A = D I и U A = U хх — U B = D U , т.е. отклонение тока в точке A от тока короткого замыкания равно току в точке B , а отклонение напряжения в точке B от напряжения холостого хода равно напряжению в точке A .

Выразим отклонения тока и напряжения в относительных единицах, приняв за базовые значения напряжение холостого хода U хх и ток короткого замыкания источника I кз —

D I = d I I кз ; D U = d U U хх .

Тогда напряжение и ток в нагрузке в точках A и B будут

U A = d U U хх ; I A = I кз — d I I кз = I кз (1 — d I ) ;

U B = U хх — d U U хх = U хх (1 — d U ); I B = d I I кз .

Но из подобия прямоугольных треугольников

,

,

где r — внутреннее сопротивление источника. В то же время из (5)

,

,

следовательно d U = d I = d и из выражений (6)

.

.

(8)

В выражении (7) m — отношение внутреннего сопротивления источника к сопротивлению нагрузки, а d — относительное отклонение тока нагрузки от тока короткого замыкания источника. В выражении (8) l — отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению источника, а d — относительное отклонение напряжения нагрузки от напряжения холостого хода источника.

Таким образом, замена реального источника на источник тока или источник ЭДС приведет к появлению положительной погрешности d , величина которой зависит от отношения величин внутреннего сопротивления источника и сопротивления нагрузки ( l = 1/ m ). При замене источником тока для оценки погрешности нужно брать отношение m , а при замене источником ЭДС — отношение l .

Зависимости d ( l ) и d ( m ) совершенно идентичны (рис. 6) и из них следует, что при R н > 20 r исключение внутреннего сопротивления источника и представление его источником ЭДС приведет к погрешности менее 5% . Такую же погрешность создаст замена реального источника на источник тока, если 20 R н r .

Изложенные выше сведения по источникам электрической энергии кратко можно свести в таблицу

Источники электрической энергии. Внешняя характеристика

В цепях переменного тока, также как в цепях постоянного, должны действовать источники электрической энергии. Отличие этих источников заключается лишь в том, что создаваемые ими ЭДС или токи являются синусоидальными функциями времени.

Источники делятся на идеальные и реальные. У идеальных источников отсутствует внутреннее сопротивление или проводимость. Создаваемые ими ЭДС или ток определяются только параметрами источника. В электрической цепи с идеальными источниками величина тока через источник ЭДС или напряжение на источнике тока определяются нагрузкой.

На электрических схемах они изображаются точно также как источники постоянного тока, но стрелки в условном обозначении указывают направление принятое за положительное.

Реальные источники электрической энергии имеют внутреннее сопротивление Z или проводимость Y (рис. 1). Однако на переменном токе эти величины в общем случае являются комплексными.

Реальные источники электрической энергии имеют внутреннее сопротивление Z или проводимость Y (рис. 1). Однако на переменном токе эти величины в общем случае являются комплексными.

Также как на постоянном токе, реальный источник может быть представлен двумя эквивалентными схемами с источником ЭДС или с источником тока. Внутреннее сопротивление, проводимость и параметры источников связаны между собой отношениями

| Y = 1/Z ; J = E/Z ; E = J/Y, | (1) |

формально идентичными соответствующим выражениям для источников постоянного тока. ЭДС и ток внутренних источников соответствуют напряжению на выходе в режиме холостого хода и току в режиме короткого замыкания.

Для источников переменного тока невозможно построить вольтамперную характеристику. Ее роль играет внешняя характеристика, т.е зависимость действующего значения напряжения на выходе источника от величины действующего значения тока в нагрузке, при постоянном значении угла сдвига фаз в нагрузке jн.

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из реального источника и нагрузки общего вида (рис. 2). Ток в нагрузке по закону Ома можно определить из выражения

Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из реального источника и нагрузки общего вида (рис. 2). Ток в нагрузке по закону Ома можно определить из выражения

. . |

(2) |

Отсюда, падение напряжения в нагрузке

, , |

(3) |

где  — комплексное относительное сопротивление нагрузки.

— комплексное относительное сопротивление нагрузки.

Падение напряжения в нагрузке можно представить в относительных единицах, если выбрать в качестве базовой величины ЭДС источника. Тогда комплексное относительное напряжение в нагрузке из выражения (3) будет —

. . |

(4) |

Ток в цепи также можно представить в относительных единицах, если в качестве базовой величины выбрать ток короткого замыкания источника Iкз=E/Zs . Отсюда комплексный относительный ток —

. . |

(5) |

Модуль комплексного относительного тока или просто относительный ток можно получить, определив модуль знаменателя выражения (5) из выражения для комплексного относительного сопротивления, в виде

. . |

(6) |

Из выражения (2) с учетом (6) относительное напряжение в нагрузке будет

. . |

(7) |

Выражения (6) и (7) позволяют построить внешнюю характеристику источника электрической энергии в относительных единицах, если в них принять в качестве переменной модуль комплексного относительного сопротивления нагрузки z , при условии постоянства его аргумента d .

Внешние характеристики для относительного сопротивления нагрузки, изменяющегося в пределах 0

Внешние характеристики для относительного сопротивления нагрузки, изменяющегося в пределах 0

Для относительного тока i условие i > 1.0 сводится к условию  , а для относительного напряжения u — к условию —

, а для относительного напряжения u — к условию —  . Отсюда для тока и напряжения получим соответственно условия

. Отсюда для тока и напряжения получим соответственно условия

и и |

(8) |

. . |

(9) |

Так как 0 p /2, если же это условие выполнено, то всегда найдутся такие значения z , при которых эти выражения будут справедливыми. Это означает, что внешняя характеристика будет иметь участки, на которых напряжение в нагрузке превышает ЭДС источника и ток в нагрузке превышает ток короткого замыкания.

Аргумент комплексного относительного сопротивления d представляет разность j н-j s Но т.к. обе величины по абсолютному значению меньше p /2, то условие |d | > p /2 может быть выполнено только, если реактивные составляющие комплексных сопротивлений нагрузки и источника имеют противоположные знаки.

Таким образом, из выражений (8) и (9) можно определить диапазоны относительных сопротивлений, при которых относительный ток и напряжение будут больше единицы в виде