Электроника для всех

Блог о электронике

Основы на пальцах. Часть 4

Но диоды, резисторы, транзисторы и конденсаторы это так, лишь обвязка. Особо на них не развернешься (нет, маньяки, конечно могут, но габариты устройств там будут феерические). Самое вкусное нас поджидает в микросхемах 🙂

Делятся они на цифровые и аналоговые. Для начала кратко пробегусь по цифровым микросхемам.

Миром правит цифра!

Краеугольным камнем цифровой схемотехники служит понятие нуля и единицы , понятие это совершенно условное , т.к. фактически нет никакого нуля и нет никакой единицы, есть лишь уровни напряжения – высокий и низкий, а также некий порог после которого данный уровень напряжения принято считать высоким или низким. Скажем все, что ниже 0.7 вольт считаем за низкий уровень, т.е. 0, все что выше 2.4 вольт высоким, т.е. единица. Между 0.7 и 2.4 вольта, когда не ясно какой уровень, это состояние совершенно неопределенное его нельзя оценивать как входную величину, иначе на выходе системы в таком случае будет непредсказуемый результат.

Сопротивление входов очень высокое, практически можно считать его бесконечным.

Выход в микросхеме бывает разных типов. Различают push-pull и open drain (в нашей литературе его называют Открытым Коллектором или ОК ). Отличие заключается в способе выдачи сигнала на выход. В Push-Pull выходе когда нужен низкий уровень, то выход тупо и беспрекословно замыкается на землю, имеющую нулевой потенциал, а когда высокий, то на напряжение питания.

В открытом коллекторе все несколько иначе. Когда нам надо получить низкий уровень, то мы сажаем ногу на землю, а вот высокий уровень получается подтягивающим резистором ( pullup ), который, в отсутствии посадки на землю и большого сопротивления висящей на выходе нагрузке, заводит на ногу высокий потенциал. Тут можешь вспомнить закон Ома и посчитать какое будет напряжение выхода на открытом коллекторе если подтягивающий резистор обычно порядка 1КилоОм, а сопротивление входа больше 1МегаОм. Тип выхода определяется из документации на микросхему, некоторые микрухи имеют программируемый выход, например, все контроллеры AVR. Исходя из этого становится понятен смысл регистров Port и DDR в контроллере AVR – они определяют тип выхода Open Drain + PullUp , Push-Pull или просто Open Drain .

О микросхемах дискретной логики И, ИЛИ, НЕ я рассказывать не буду, каждую описать, так это справочник не на одну сотню страниц будет. Да и постепенно они уходят в прошлое, вытесняемые контроллерами и программируемыми матрицами. Скажу лишь главное – работают они по жесткой таблице истинности, которую можно найти в соответствующем datasheet.

Аналог рулит!

Цифра может и правит миром, но я вот последнее время люблю аналоговую технику. Ряд задач автоматики и регулирования на аналоговых цепях сделать в разы проще, чем на микроконтроллере или цифровой логике. Основное отличие от цифровых микрух в том, что тут нет четких состояний , а вход и выход могут изменяться плавно от минус питания до плюс питания. Основой аналоговой схемотехники является операционный усилитель .

Адская вещь, скажу тебе. Содержит выход и два входа. Один вход прямой, другой инверсный. Внутри напряжения по этим двум входам математически складываются (с учетом знака входа), а результат умножается на коэффициент усиления и выдается на выход. Коэффициент усиления этого девайса в идеальном случае достигает бесконечности, а в реальном близок к сотням тысяч. В чем это выражается? А в том, что подаешь ты на вход скажем 1 милливольт, а выход сразу же зашкаливает под максимум – выдавая сразу напряжение питания. Как же тогда работать, если его зашкаливает от малейшего сигнала? А просто. Ну во первых зависит от задачи. Например если нам нужно сравнивать два сигнала, то один мы подаем на отрицательный вход, а другой на положительный. В данном случае выход нам покажет либо минимум напряжения, либо максимум, в зависимости от того больше сигнал на отрицательном входе или на положительном. Такой режим работы операционного усилителя называется компаратором. Я его применил недавно, чтобы отследить просадку напряжения питания на устройстве. Смотри на схему, видишь на минус у меня идет опорное напряжение со стабилитрона. Оно всегда равно 3.3 вольта – за этим следит стабилитрон. А вот на второй вход идет напряжение с делителя – оно зависит от общего напряжения питания. В нормальном режиме, когда на входе 12 вольт, то с делителя идет порядка 4 вольт, это выше чем 3.3 опорного и с компаратора выходит +5 вольт (максимум питающего). При просадке напруги ниже определенного порога с делителя начинает выходить уже менее 3.3 вольт и компаратор резко перекидывается в противоположное положение – 0 вольт (минимум питающего). Этот переход отслеживает микроконтроллер и дает сигнал тревоги.

|

| Испльзование операционных усилителей |

Если от операционного усилителя надо получить усиление, то нужно как то обуздать его бешеный коэффициент. Для этого ему добавляют отрицательную обратную связь. Т.е. берут и с выхода подают сигнал на отрицательный вход, подмешивая его к основному входному сигналу. В итоге, выходной сигнал вычитается из входного. А коэффициент усиления становится равным отношению резисторов на входе и выходе (смотри схему).

Но это далеко не все фишки которые умеет делать операционный усилитель. Если в обратную связь сунуть конденсатор, то получим интегратор, выдающий на выходе интеграл от функции входного сигнала. А если скомбинировать конденсатор с резистором, да индуктивность на вход… В общем, тут можно книгу писать, а занимается этими занятными процессами отдельная наука – автоматическое управление. Кстати, именно на операционных усилителях сделаны аналоговые компьютеры, считающие дифференциальные уравнения с такой скоростью, что все цифровые компы нервно курят в уголке.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Транзисторы: схема, принцип работы, чем отличаются биполярные и полевые

Транзистор — повсеместный и важный компонент в современной микроэлектронике. Его назначение простое: он позволяет с помощью слабого сигнала управлять гораздо более сильным.

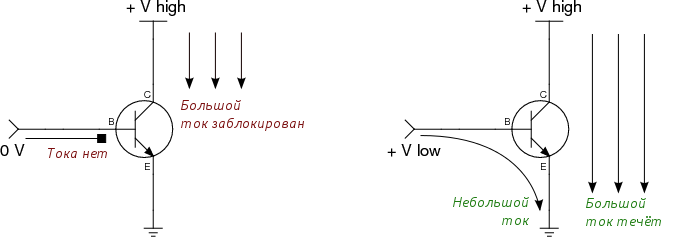

В частноти, его можно использовать как управляемую «заслонку»: отсутствием сигнала на «воротах» блокировать течение тока, подачей — разрешать. Иными словами: это кнопка, которая нажимается не пальцем, а подачей напряжения. В цифровой электронике такое применение наиболее распространено.

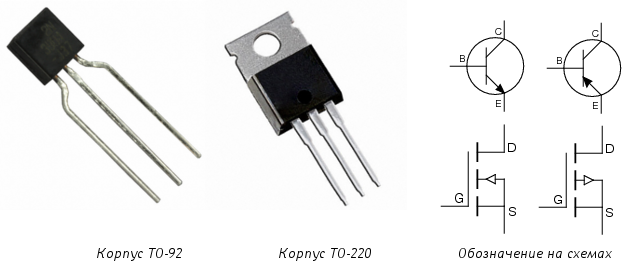

Транзисторы выпускаются в различных корпусах: один и тот же транзистор может внешне выглядеть совершенно по разному. В прототипировании чаще остальных встречаются корпусы:

Обозначение на схемах также варьируется в зависимости от типа транзистора и стандарта обозначений, который использовался при составлении. Но вне зависимости от вариации, его символ остаётся узнаваемым.

Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы (BJT, Bipolar Junction Transistors) имеют три контакта:

Основной характеристикой биполярного транзистора является показатель hfe также известный, как gain. Он отражает во сколько раз больший ток по участку коллектор–эмиттер способен пропустить транзистор по отношению к току база–эмиттер.

Например, если hfe = 100, и через базу проходит 0.1 мА, то транзистор пропустит через себя как максимум 10 мА. Если в этом случае на участке с большим током находится компонент, который потребляет, например 8 мА, ему будет предоставлено 8 мА, а у транзистора останется «запас». Если же имеется компонент, который потребляет 20 мА, ему будут предоставлены только максимальные 10 мА.

Также в документации к каждому транзистору указаны максимально допустимые напряжения и токи на контактах. Превышение этих величин ведёт к избыточному нагреву и сокращению службы, а сильное превышение может привести к разрушению.

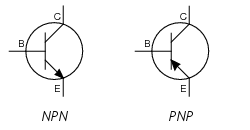

NPN и PNP

Описанный выше транзистор — это так называемый NPN-транзистор. Называется он так из-за того, что состоит из трёх слоёв кремния, соединённых в порядке: Negative-Positive-Negative. Где negative — это сплав кремния, обладающий избытком отрицательных переносчиков заряда (n-doped), а positive — с избытком положительных (p-doped).

NPN более эффективны и распространены в промышленности.

PNP-транзисторы при обозначении отличаются направлением стрелки. Стрелка всегда указывает от P к N. PNP-транзисторы отличаются «перевёрнутым» поведением: ток не блокируется, когда база заземлена и блокируется, когда через неё идёт ток.

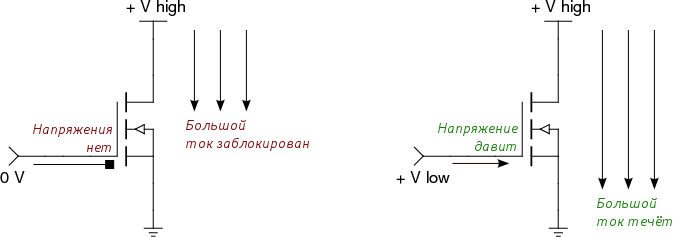

Полевые транзисторы

Полевые транзисторы (FET, Field Effect Transistor) имеют то же назначение, но отличаются внутренним устройством. Частным видом этих компонентов являются транзисторы MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor). Они позволяют оперировать гораздо большими мощностями при тех же размерах. А управление самой «заслонкой» осуществляется исключительно при помощи напряжения: ток через затвор, в отличие от биполярных транзисторов, не идёт.

Полевые транзисторы обладают тремя контактами:

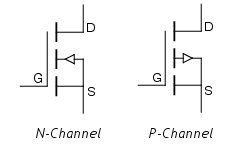

N-Channel и P-Channel

По аналогии с биполярными транзисторами, полевые различаются полярностью. Выше был описан N-Channel транзистор. Они наиболее распространены.

P-Channel при обозначении отличается направлением стрелки и, опять же, обладает «перевёрнутым» поведением.

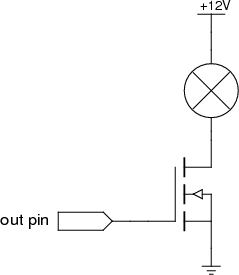

Подключение транзисторов для управления мощными компонентами

Типичной задачей микроконтроллера является включение и выключение определённого компонента схемы. Сам микроконтроллер обычно имеет скромные характеристики в отношении выдерживаемой мощности. Так Ардуино, при выдаваемых на контакт 5 В выдерживает ток в 40 мА. Мощные моторы или сверхъяркие светодиоды могут потреблять сотни миллиампер. При подключении таких нагрузок напрямую чип может быстро выйти из строя. Кроме того для работоспособности некоторых компонентов требуется напряжение большее, чем 5 В, а Ардуино с выходного контакта (digital output pin) больше 5 В не может выдать впринципе.

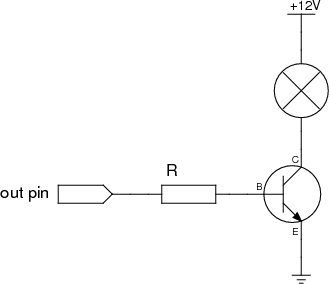

Зато, его с лёгкостью хватит для управления транзистором, который в свою очередь будет управлять большим током. Допустим, нам нужно подключить длинную светодиодную ленту, которая требует 12 В и при этом потребляет 100 мА:

Теперь при установке выхода в логическую единицу (high), поступающие на базу 5 В откроют транзистор и через ленту потечёт ток — она будет светиться. При установке выхода в логический ноль (low), база будет заземлена через микроконтроллер, а течение тока заблокированно.

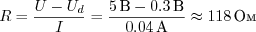

Обратите внимание на токоограничивающий резистор R. Он необходим, чтобы при подаче управляющего напряжения не образовалось короткое замыкание по маршруту микроконтроллер — транзистор — земля. Главное — не превысить допустимый ток через контакт Ардуино в 40 мА, поэтому нужно использовать резистор номиналом не менее:

здесь Ud — это падение напряжения на самом транзисторе. Оно зависит от материала из которого он изготовлен и обычно составляет 0.3 – 0.6 В.

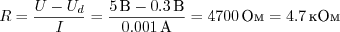

Но совершенно не обязательно держать ток на пределе допустимого. Необходимо лишь, чтобы показатель gain транзистора позволил управлять необходимым током. В нашем случае — это 100 мА. Допустим для используемого транзистора hfe = 100, тогда нам будет достаточно управляющего тока в 1 мА

Нам подойдёт резистор номиналом от 118 Ом до 4.7 кОм. Для устойчивой работы с одной стороны и небольшой нагрузки на чип с другой, 2.2 кОм — хороший выбор.

Если вместо биполярного транзистора использовать полевой, можно обойтись без резистора:

это связано с тем, что затвор в таких транзисторах управляется исключительно напряжением: ток на участке микроконтроллер — затвор — исток отсутствует. А благодаря своим высоким характеристикам схема с использованием MOSFET позволяет управлять очень мощными компонентами.

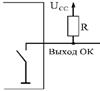

Выход с открытым коллектором

Элементы с открытым коллектором имеют выходную цепь, заканчивающуюся одиночным транзистором, коллектор которого не соединен с какими-либо цепями внутри микросхемы (Рис. 2.18,а). Транзистор управляется от предыдущей части схемы элемента так, что может находиться в насыщенном или запертом состоянии. Насыщенное состояние транзистора трактуется как отображение логического нуля, запертое, как логической единицы.

Поэтому для формирования высокого уровня напряжения на выходе элементов с открытым коллектором (типа ОК) требуется подключение внешних резисторов величиной порядка сотен Ом (или другие нагрузки), соединенные с источником питания.

Выход с открытым коллектором ОК можно считать состоящим из одного выключателя, замкнутому состоянию которого соответствует сигнал логического нуля, а разомкнутому — отключенное, пассивное состояние (Рис.2.18.б.).

Несколько выходов типа ОК можно соединять параллельно, подключая их к общей для всех выходов цепочке Ucc – R (Рис.2.18.в). При этом можно получит режим поочередной работы на общую линию, как и для элементов с тремя состояниями, если активным будет лишь один элемент, а выводы всех остальных окажутся запертыми. Если же разрешить активную работу элементов, выходы которых соединены, то можно получить дополнительную логическую операцию, называемую операцией монтажной логики.

При реализации монтажной логики высокое напряжение на общем выходе возникает только при запирании всех транзисторов, т.к. насыщение хоты бы одного из них снижает выходное напряжение до уровня U0 = Uкэн. То есть для получения логической единицы на выходе требуется единичное состояние всех выходов: выполняется монтажная операция И. Поскольку каждый элемент выполняет операцию Шеффера над своими входными переменными, общий результат окажется следующим:

F = X1X2 X3X4 … Xm-1 Xm = X1X2+X3X4+ …+Xm-1 Xm

|

|

|

| а) | б) | в) |

| Рис.2.18. Выход с открытым коллектором |

При использовании элементов с ОК в магистрально-модульных структурах требуется разрешать или запрещать работу того или иного элемента. Для элементов типа ОК кВ качестве входа ОЕ может быть использован один из обычных входов элемента. Если речь идет об элемента И-НЕ, то, подавая ) на любой из входов, можно запретить работу элемента, поставив его выход в разомкнутое состояние независимо от состояния других входов. Уровень 1 на этом входе разрешит работу элемента.

Положительной чертой элементов с ОК при работе в магистально-модульных системах является их защищенность от повреждений из-за ошибок управления, приводящих к одновременной выдаче на шину нескольких слов, а также возможность реализации дополнительных операций монтажной логики.

Недостатком таких элементов является большая задержка переключения из 0 в 1. При этом переключении происходит заряд выходной емкости сравнительно малым током резистора R. Сопротивление резистора нельзя сделать слишком малым, т.к. это привлекло бы к большим токам выходной цепи в статике при насыщенном состоянии выходного транзистора. Поэтому положительный фронт выходного напряжения формируется относительно медленно с постоянной времени RC.

До порогового напряжения (до середины полного перепада напряжения) экспоненциально изменяющийся сигал изменится за время 0,7RC, что и составляет задержку tз 01 .

При работе с элементами типа ОК проектировщик должен задать сопротивление резистора R, которое не является стандартным, а определяется для конкретных условий. Анализ статических режимов задает ограничения величины сопротивления R снизу и сверху. Значение сопротивления резистора R выбирается в этом диапазоне с учетом быстродействия схемы и потребляемой ею мощности.

Ограничение снизу величины сопротивления резистора R связано с тем, что ее уменьшение может вызвать перегрузку насыщенного транзистора по току. На Рис.2.19.а показан режим, в котором нулевое состояние выхода схемы обеспечивается элементом 1 с ОК. Из этого рисунка видно, что через элемент 1 протекает суммарный ток, складывающийся из токов резистора, входных токов логических элементов (ЛЭ1…ЛЭn) и токов заперых транзисторов элементов с ОК 2 …m, т.е.

· Iвх.0 – входные токи элементов приемников сигнала при низком уровне выходных напряжений;

· IZ — токи запертых выходов ОК (обычно пренебрежимо малые);

Чтобы ток выхода элемента 1 не превысил допустимого значения следует соблюдать условие

Ограничение сверху величины сопротивления резистора R связано с необходимостью гарантировать достаточно низкий уровень напряжения U1 формируемого в схеме при запертом состоянии всех выходов элементов с ОК.

Из схемы Рис.2.19.б видно, что U1 = Ucc – IRR.

Открытый коллектор

Выход с открытым коллектором

Элементы с открытым коллектором имеют выходную цепь, заканчивающуюся одиночным транзистором, коллектор которого не соединен с какими-либо цепями внутри микросхемы (Рис. 2.18,а). Транзистор управляется от предыдущей части схемы элемента так, что может находиться в насыщенном или запертом состоянии. Насыщенное состояние транзистора трактуется как отображение логического нуля, запертое, как логической единицы.

Поэтому для формирования высокого уровня напряжения на выходе элементов с открытым коллектором (типа ОК) требуется подключение внешних резисторов величиной порядка сотен (или другие нагрузки), соединенные с источником питания.

Выход с открытым коллектором ОК можно считать состоящим из одного выключателя, замкнутому состоянию которого соответствует сигнал логического нуля, а разомкнутому — отключенное, пассивное состояние (Рис.2.18.б.).

Несколько выходов типа ОК можно соединять параллельно, подключая их к общей для всех выходов цепочке Ucc – R (Рис.2.18.в). При этом можно получит режим поочередной работы на общую линию, как и для элементов с тремя состояниями, если активным будет лишь один элемент, а выводы всех остальных окажутся запертыми. Если же разрешить активную работу элементов, выходы которых соединены, то можно получить дополнительную логическую операцию, называемую операцией монтажной логики.

При реализации монтажной логики высокое напряжение на общем выходе возникает только при запирании всех транзисторов, т.к. насыщение хоты бы одного из них снижает выходное напряжение до уровня U0 = Uкэн. То есть для получения логической единицы на выходе требуется единичное состояние всех выходов: выполняется монтажная операция И. Поскольку каждый элемент выполняет операцию Шеффера над своими входными переменными, общий результат окажется следующим:

F = X1X2 X3X4 … Xm-1 Xm = X1X2+X3X4+ …+Xm-1 Xm

| а) | б) | в) |

| Рис.2.18. Выход с открытым коллектором |

При использовании элементов с ОК в магистрально-модульных структурах требуется разрешать или запрещать работу того или иного элемента. Для элементов типа ОК кВ качестве входа ОЕ может быть использован один из обычных входов элемента. Если речь идет об элемента И-НЕ, то, подавая ) на любой из входов, можно запретить работу элемента, поставив его выход в разомкнутое состояние независимо от состояния других входов. Уровень 1 на этом входе разрешит работу элемента.

Положительной чертой элементов с ОК при работе в магистально-модульных системах является их защищенность от повреждений из-за ошибок управления, приводящих к одновременной выдаче на шину нескольких слов, а также возможность реализации дополнительных операций монтажной логики.

Недостатком таких элементов является большая задержка переключения из 0 в 1. При этом переключении происходит заряд выходной емкости сравнительно малым током резистора R. Сопротивление резистора нельзя сделать слишком малым, т.к. это привлекло бы к большим токам выходной цепи в статике при насыщенном состоянии выходного транзистора. Поэтому положительный фронт выходного напряжения формируется относительно медленно с постоянной времени RC.

До порогового напряжения (до середины полного перепада напряжения) экспоненциально изменяющийся сигал изменится за время 0,7RC, что и составляет задержку tз01.

При работе с элементами типа ОК проектировщик должен задать сопротивление резистора R, которое не является стандартным, а определяется для конкретных условий. Анализ статических режимов задает ограничения величины сопротивления R снизу и сверху. Значение сопротивления резистора R выбирается в этом диапазоне с учетом быстродействия схемы и потребляемой ею мощности.

Ограничение снизу величины сопротивления резистора R связано с тем, что ее уменьшение может вызвать перегрузку насыщенного транзистора по току. На Рис.2.19.а показан режим, в котором нулевое состояние выхода схемы обеспечивается элементом 1 с ОК. Из этого рисунка видно, что через элемент 1 протекает суммарный ток, складывающийся из токов резистора, входных токов логических элементов (ЛЭ1…ЛЭn) и токов заперых транзисторов элементов с ОК 2 …m, т.е.

Iвых.0 = IR + nIвх.0+ (m-1)IZ≈ IR + nIвх.0, где

· Iвх.0 – входные токи элементов приемников сигнала при низком уровне выходных напряжений;

· IZ — токи запертых выходов ОК (обычно пренебрежимо малые);

Чтобы ток выхода элемента 1 не превысил допустимого значения следует соблюдать условие

R >= (Ucc – U0)/(IВых.0.max — nIВх.0.max).

Ограничение сверху величины сопротивления резистора R связано с необходимостью гарантировать достаточно низкий уровень напряжения U1 формируемого в схеме при запертом состоянии всех выходов элементов с ОК.

Из схемы Рис.2.19.б видно, что U1 = Ucc – IRR.

В то же время IR = mIZ + nIВх.1.max.

Из полученных выражений следует R Читайте также: Нормы и требования к освещенности рабочих мест и производственных помещений

Первый полевой МДП-транзистор, запатентованный ещё в 1920-е годы и ныне составляющий основу компьютерной индустрии, впервые был создан в 1960 году после работ американцев Канга и Аталлы, предложивших в качестве слоя затворного диэлектрика формировать на поверхности кремниевого кристалла с помощью окисления поверхности кремния тончайший слой диоксида кремния, изолирующий металлический затвор от проводящего канала, такая структура получила название МОП-структура (Металл-Окисел-Полупроводник).

В 90-х годах XX века МОП-технология стала доминировать над биполярной[10].

Биполярный транзистор

Бардин, Шокли и Браттейн в лаборатории Bell, 1948 год Копия первого в мире работающего транзистора

В отличие от полевого, первый биполярный транзистор создавался экспериментально, а его физический принцип действия был объяснён уже позднее.

В 1929—1933 гг., в ЛФТИ, Олег Лосев под руководством А. Ф. Иоффе провёл ряд экспериментов с полупроводниковым устройством, конструктивно повторяющим точечный транзистор на кристалле карборунда (SiC), однако достаточного коэффициента усиления получить тогда не удалось. Изучая явления электролюминесценции в полупроводниках, Лосев исследовал около 90 различных материалов, особенно выделяя кремний, и в 1939 году он вновь упоминает о работах над трёхэлектродными системами в своих записях, но начавшаяся война и гибель инженера в блокадном Ленинграде зимой 1942 года привели к тому, что некоторые его работы оказались утеряны и сейчас неизвестно, насколько далеко он продвинулся в создании транзистора. В начале 1930-х годов точечные трёхэлектродные усилители изготовили также радиолюбители Ларри Кайзер из Канады и Роберт Адамс из Новой Зеландии, однако их работы не были запатентованы и не подвергались научному анализу[5].

Успеха добилось опытно-конструкторское подразделение Bell Telephone Laboratories фирмы American Telephone and Telegraph, с 1936 года в нём, под руководством Джозефа Бекера, работала группа ученых специально нацеленная на создание твердотельных усилителей. До 1941 года изготовить полупроводниковый усилительный прибор не удалось (предпринимались попытки создания прототипа полевого транзистора). После войны, в 1945 году, исследования возобновились под руководством физика-теоретика Уильяма Шокли. После ещё 2 лет неудач, 16 декабря 1947 года, исследователь Уолтер Браттейн, пытаясь преодолеть поверхностный эффект в германиевом кристалле и экспериментируя с двумя игольчатыми электродами, перепутал полярность приложенного напряжения и неожиданно получил устойчивое усиление сигнала. Последующее изучение открытия им совместно с теоретиком Джоном Бардиным показало, что никакого эффекта поля нет, в кристалле идут ещё не изученные процессы. Это был не полевой, а неизвестный прежде биполярный транзистор. 23 декабря 1947 года состоялась презентация действующего макета изделия руководству фирмы, эта дата стала считаться датой рождения транзистора. Узнав об успехе, уже отошедший от дел Уильям Шокли вновь подключается к исследованиям и за короткое время создает теорию биполярного транзистора, в которой уже наметил замену точечной технологии изготовления более перспективной, плоскостной.

Первоначально новый прибор назывался «германиевый триод» или «полупроводниковый триод», по аналогии с вакуумным триодом — электронной лампой схожей структуры. В мае 1948 года в лаборатории прошел конкурс на оригинальное название изобретения, в котором победил Джон Пирс, предложивший слово «transistor», образованное путём соединения терминов «transconductance» (активная межэлектродная проводимость) и «variable resistor» или «varistor» (переменное сопротивление, варистор) или, по другим версиям, от слов «transfer» — передача и «resist» — сопротивление.

30 июня 1948 г. в штаб-квартире фирмы в Нью-Йорке состоялась официальная презентация нового прибора, на транзисторах был собран радиоприемник. И все же, мировой сенсации не состоялось, первоначально открытие не оценили по достоинству, ибо первые точечные транзисторы, в сравнении с электронными лампами, имели очень плохие и неустойчивые характеристики.

В 1956 году Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта»[11]. Интересно, что Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии вторично за создание теории сверхпроводимости.

Создание биполярного транзистора в Европе

Параллельно с работами американских ученых в Европе биполярный транзистор был создан физиком-экспериментатором Гербертом Матаре[en] и теоретиком (Генрихом Велькером[en]). В 1944 году Герберт Матаре, работая в фирме Телефункен, разработал полупроводниковый «дуодиод» (двойной диод), который конструктивно был похож на будущий точечный биполярный транзистор. Прибор использовался в качестве смесителя в радиолокационной технике, как два близких по параметрам выпрямительных точечных диода, выполненных на одном кристалле германия. Тогда же Матаре впервые обнаружил влияние тока одного диода на параметры другого и начал исследования в этом направлении. После войны Герберт Матаре встретился в Париже с Иоганном Велкером, где оба физика, работая в филиале американской корпорации Westinghouse Electric, продолжили эксперименты над дуодиодом в инициативном порядке. В начале июня 1948 года, ещё не зная о результатах исследований группы Шокли в Bell Labs, они на основе дуодиода создали стабильно работающий биполярный транзистор, который был назван «транзитрон». Однако патентная заявка на изобретение, отправленная в августе 1948 года, рассматривалась французским бюро патентов очень долго, и только в 1952 году был получен патент на изобретение. Серийно выпускаемые фирмой Westinghouse транзитроны, несмотря на то, что по качеству они успешно конкурировали с транзисторами, также не смогли завоевать рынок и вскоре работы в этом направлении прекратились[5].

Развитие транзисторных технологий

Несмотря на миниатюрность и экономичность, первые транзисторы отличались высоким уровнем шумов, маленькой мощностью, нестабильностью характеристик во времени и сильной зависимостью параметров от температуры. Точечный транзистор, не являясь монолитной конструкцией, был чувствителен к ударам и вибрациям. Фирма-создатель Bell Telephone Laboratories

не оценила перспективы нового прибора, выгодных военных заказов не ожидалось, поэтому лицензия на изобретение вскоре начала продаваться всем желающим за 25 тыс. долларов. В 1951 году был создан плоскостной транзистор, конструктивно представляющий собой монолитный кристалл полупроводника, и примерно в это же время появились первые транзисторы на основе кремния. Характеристики транзисторов быстро улучшались, и вскоре они стали активно конкурировать с электронными радиолампами.

За 30 лет развития, транзисторы почти полностью вытеснили электронные лампы и стали основой полупроводниковых интегральных схем, благодаря этому, электронная техника стала значительно более экономичной, функциональной и миниатюрной. Транзисторы и интегральные схемы на их основе вызвали бурное развитие компьютерной техники. В начале 21-го века транзистор стал одним из самых массовых изделий, производимых человечеством. В 2013 году на каждого жителя Земли было выпущено около 15 миллиардов транзисторов (большинство из них — в составе интегральных схем)[12].

С появлением интегральных микросхем началась борьба за уменьшение размера элементарного транзистора. В 2012 году самые маленькие транзисторы содержали считанные атомы вещества[13]. Транзисторы стали основной частью компьютеров и других цифровых устройств. В некоторых конструкциях процессоров их количество превышало миллиард штук.

Элементы с открытым коллектором. Назначение, основные свойства и характеристики. Области применения.

Обычный выходной каскад логического элемента.

Рисунок 48. Обычный выходной каскад ЛЭ.

Если VT1 открыт, а VT2 закрыт, то общая точка подключена к шине питания Uпит, и на

выходе высокий уровень напряжения (логическая 1). Если VT1 закрыт, а VT2 открыт, то общая точка подключена к общей шине, и на выходе низкий уровень напряжения (логический 0).

Элемент с открытым коллектором.

Верхний транзистор обычной выходной пары отсутствует, из корпуса выведен лишь

коллектор нижнего транзистора. Этот транзистор открывается логической частью элемента при совпадении на входе всех единиц. Такой выходной каскад не способен сам по себе сформировать высокий уровень напряжения, поэтому к выходу подключают подтягивающий резистор R. В таком виде элемент выполняет функцию И-НЕ.

Рисунок 49. Элементы с открытым коллектором: а)логический элемент; б)организация

вместе с элементом рис.а монтажного ИЛИ; в)обозначение монтажного ИЛИ на схемах.

Выход с открытым коллектором помечают ромбиком. Вместо резистора или вместе с ним в выходную цепь могут быть подключены светодиод, индикаторная лампочка и т.д.

Элементы с открытым коллектором также могут быть соединены вместе в монтажное ИЛИ (рис. 49). Уровень выхода будет равен 0, когда открыт выходной транзистор любого из объединенных элементов. Все три элемента будут совместно отрабатывать функцию И-ИЛИ-НЕ.

Рисунок 52. Таблица истинности монтажного ИЛИ (слева) и монтажного И (справа).

Элементы с открытым коллектором используют также для двунаправленной передачи

данных по 1 информационному проводу относительно земли.

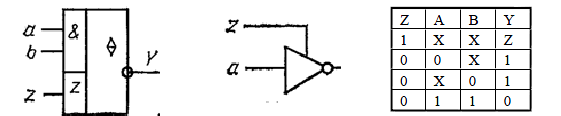

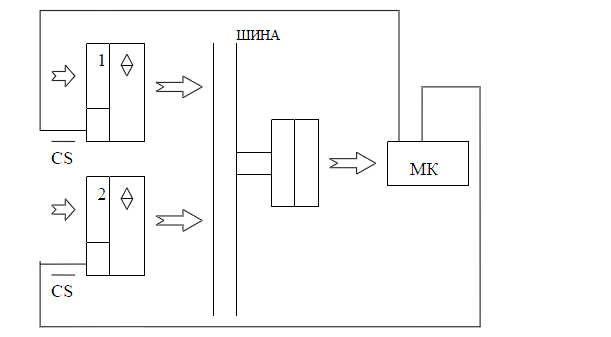

Элементы с третьим состоянием на выходе. Назначение, основные свойства и характеристики, описание на языке проектирования AHDL (пакет Max Plus II). Области применения.

Выход с третьим состоянием.

Рисунок 53. Элемент с третьим состоянием.

Добавляется третий транзистор. Когда на вход Z подается низкий уровень, транзистор VT3 заперт и не влияет на работу схемы элемента, выполняющего функцию И-НЕ. Если на входе Z высокий уровень, то транзистор VT3 открывается, а транзисторы VT1 и VT2 закрыты и уровень напряжения на выходе уже не определен. Такое третье состояние обозначается Z-состоянием.

Рисунок 54. Обозначение элементов с третьим состоянием и их таблица истинности.

Рисунок 55. Двунаправленная передача данных.

Для взаимного обмена данными различные устройства подключаются к связывающему их

проводу – шине. По этой шине происходит обмен. Микроконтроллер МК управляет элементами 1 и 2.

TRI -элементы в AHDL .

a , b , c : input ;

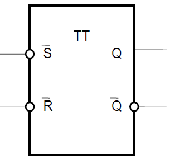

21. Триггеры . Назначение и классификация.

Триггер – устройство, имеющее два устойчивых состояния, и переходящее из одного

состояния в другое по внешнему сигналу. 1 и 0 – устойчивые состояния триггера.

0 – сброшенное состояние.

1 – установленное состояние.

Имеет два выхода — прямой Qи инверсный Q, причем !Q = Q .

1. По типу используемых входов.

R – вход сброса (reset)

S – вход установки (set)

J – вход установки универсального триггера

K – вход сброса универсального триггера

T – счетный вход

D – информационный вход

C – синхровход триггера

RS,JK,T ,D – 4 основных типа

Т,D – 2 основных типа, исп. в программируемой. логике

V – дополнительный вход разрешения работы.

2. По моменту реакции на входной сигнал.

-Асинхронные: изменяют состояние на выходе в момент изменения сигнала на входе.

-Синхронные: изменяют состояние в строго определенные моменты времени, эти моменты

определяются специальным синхросигналом С.

3. По типу активного логического сигнала на входах триггера.

-Статические: реагируют на уровень сигнала.

-Динамические: реагируют на переход сигнала (вход синхронизации С реагирует на передний фронт сигнала).

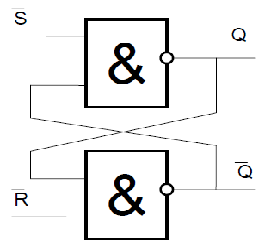

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ. Таблица истинности. Логика работы(эпюры напряжений). Варианты использования. Описание на языке проектирования

AHDL ( пакет Max Plus II).

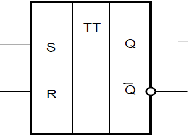

Условное обозначение:

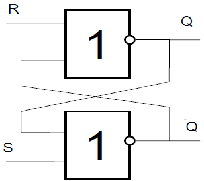

Функциональная схема:

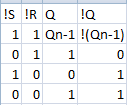

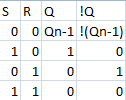

Таблица переходов:

RS-триггер используется для создания сигнала с положительным и отрицательным фронтами. Также RS-триггеры часто используются для исключения явления дребезга контактов. И, ясное дело, как элемент памяти.

Реализация на AHDL:

Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ. Таблица истинности. Логика работы (эпюры напряжений). Варианты использования. Описание на языке проектирования

AHDL ( пакет Max Plus II).

Условное обозначение:

Функциональная схема:

Таблица переходов:

Применение то же.

Реализация на AHDL :

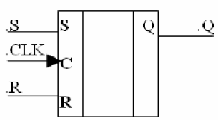

Синхронный RS-триггер. Таблица истинности. Логика работы (эпюры напряжений).

Варианты использования. Описание на языке проектирования AHDL (пакет Max PlusII).

Условное обозначение:

Таблица переходов:

Реализация на AHDL:

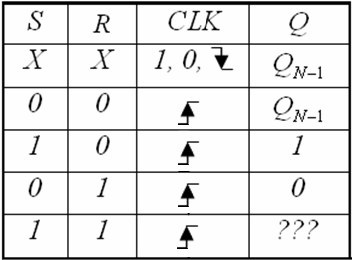

Триггеры с динамическими и статическими входами. D-триггер. Таблица истинности. Логика работы (эпюры напряжений). Варианты использования. Реализация D-триггера на базе T-триггера. Описание на языке проектирования AHDL (пакет MaxPlus II).

Также называется «триггер – защелка.»

Логика работы:

При Сlk = 0 состояние триггера не меняется, а при Сlk = 1 состояние триггера совпадает со значением информации на входе D.

Основной триггер, применяющийся в микросхемах программируемой логики. Элемент задержки на 1 такт сигнала CLK.

Нормирование сигналов по длительности.

Так как информация на выходе остаётся неизменной до прихода очередного импульса синхронизации, D-триггер называют также триггером с запоминанием информации или триггером-защёлкой.

Сохранение информации в D-триггерах происходит после спада импульса синхронизации.