Отыскание места повреждения кабеля 10 кВ

Подписка на рассылку

- ВКонтакте

- ok

- YouTube

- Яндекс.Дзен

- TikTok

Для выявления существующих неисправностей (ослабленная изоляция, короткое замыкание между токопроводящими жилами, обрывы, заземление жил и т. п.) в высоковольтных кабелях кабельные линии подвергаются различным профилактическим испытаниям. Делается это при вводе кабелей в эксплуатацию, а также в течение всего срока их использования с установленной соответствующими нормативно-техническими документами периодичностью.

.jpg) Для отыскания места повреждения кабеля 10 кВ могут применяться разные методы испытаний и оборудования. В каких-то задачах достаточно использования небольших мобильных приборов (как, например, мегаомметры), в других не обойтись без передвижных лабораторий, устанавливаемых, как правило, в специально оснащенных автомобилях.

Для отыскания места повреждения кабеля 10 кВ могут применяться разные методы испытаний и оборудования. В каких-то задачах достаточно использования небольших мобильных приборов (как, например, мегаомметры), в других не обойтись без передвижных лабораторий, устанавливаемых, как правило, в специально оснащенных автомобилях.

Выбор метода и оборудования для обнаружения точного места повреждения кабеля 10 кВ зависит от нескольких факторов, включая тип дефекта, материал изоляции и защитной оболочки, протяженность и расположение кабельной линии (снаружи/внутри зданий, в грунте, кабель-каналах и т. д.), при прокладке в земле — тип и свойства грунта (вечномерзлый, каменистый и т. д.) и другие. В настоящее время существует несколько методов, позволяющих с разной точностью выявить как сам факт, так и конкретный участок повреждения кабельной линии. Сюда, в том числе, относятся:

1) импульсная рефлектометрия;

2) емкостной метод;

3) петлевой;

4) импульсно-дуговой;

5) индукционный;

6) метод накладной рамки;

7) метод колебательных разрядов и другие.

Рассмотрим импульсно-дуговой метод поиска повреждения кабеля 10 кВ, который, в том числе, может применяться для кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена и бумажно-пропитанной изоляцией.

Поиск повреждения кабеля 10 кВ

.jpg) Как отмечено выше, выбор метода обнаружения неполадок кабеля 10 кВ (любого типа изоляции) осуществляется в зависимости от характера повреждений. Импульсно-дуговой метод позволяет с высокой точностью определить расстояние до места высокоомных или неустойчивых повреждений кабеля, являющихся одними из сложнейших в диагностике типов повреждений.

Как отмечено выше, выбор метода обнаружения неполадок кабеля 10 кВ (любого типа изоляции) осуществляется в зависимости от характера повреждений. Импульсно-дуговой метод позволяет с высокой точностью определить расстояние до места высокоомных или неустойчивых повреждений кабеля, являющихся одними из сложнейших в диагностике типов повреждений.

Для выполнения проверки данным методом используются три прибора — высоковольтный импульсный генератор, устройство для поддержания электрической дуги индуктивного типа (или прожигающая установка) и рефлектометр. Кроме того, для соединения рефлектометра с кабельной линией применяются специальные фильтры (если они не встроены в прибор).

• Для установки факта наличия высокоомного или неустойчивого повреждения кабеля при помощи рефлектометра в кабельную линию посылаются короткие импульсы, которые затем считываются устройством и сохраняются им в памяти. Одновременно с этим на кабель подаются импульсы с импульсного генератора.

• Напряжение импульсного генератора постепенно увеличивают до тех пор, пока между тестируемыми жилами из-за повреждения изоляции не возникнет пробоя и не образуется электрическая дуга.

• В задачу рефлектометра входит установление факта возникновения дуги, что затем позволяет определить расстояние до нее. Однако периодичность возникновения электрической дуги и частотность рефлектометра имеют значительное расхождение по частоте (периодичность возникновения дуги зависит от установленной частоты импульсного генератора).

• Для обхода этой ситуации на кабель подается высокое напряжение с устройства поддержания дуги длительностью чуть менее секунды. Однако и в этом случае периодичность дуги остается нестабильной, поэтому для отыскания места повреждения кабеля 10 кВ испытание повторяется несколько раз.

• При совпадении импульса от рефлектометра с моментом появления дуги отраженный от поврежденного участка импульс будет определен прибором как ток короткого замыкания. Это есть искомый полезный сигнал.

• Финишной стадией является сравнение рефлектограмм, полученных до и после испытаний дуговыми импульсами. На рефлектограммах до испытаний присутствует множество разнородных помех, поэтому по ним невозможно определить точное место повреждения. Данные после испытаний позволяют исключить из первоначальных рефлектограмм все ложные импульсы, которые были отражены в рефлектометр от неоднородностей кабельной линии (места соединений, разомкнутые концы линии и т. п.).

Онлайн помощник домашнего мастера

Как найти место повреждения кабеля: методы определения места, поиск причины поломки и лучшие способы устранения

Соединение источника электричества с потребителями электроэнергии в большинстве случаев осуществляется путем прокладывания кабельных линий в земле. Это предусматривает расположение трассы кабеля по кратчайшему расстоянию, нет необходимости сооружать громоздкие металлоконструкции, доступ посторонних к линии невозможен (за исключением случаев несанкционированного доступа).

Однако, одним из основных недостатков такого вида соединений является сложность установления места неисправности.

Краткое содержимое статьи:

Причины повреждения

Основные причины заключаются в следующем:

- ошибки проектирования (занижение сечения, неправильный подбор защитной аппаратуры);

- дефекты, допущенные на производстве: сквозные отверстия, трещины и заусенцы на проволоке;

- крутые изгибы и механические поломки, допущенные в процессе прокладки кабеля;

- порча, допущенная при эксплуатации: старение изоляции, коррозия металлов, разрывы при производстве земляных работ

В зависимости от вида проложенного кабеля, способа его прокладки и уровня напряжения, выбирается метод, с использованием которого будет устанавливаться участок повреждения. Основными, наиболее эффективными способами установления места неисправности являются рассмотренные ниже методы.

Методы поиска места повреждения кабеля

Разработаны и успешно применяются следующие способы для поиска мест повреждения.

Импульсный способ

Импульсный способ исключен к применению при заплывающих пробоях ввиду того, что причиной таких повреждений служит высокая влажность, соответственно сопротивление проводника превышает 150 Ом, а это недопустимо для данного метода.

Проверка осуществляется в соответствии с предусмотренной инструкцией как найти место повреждения, с использованием измерителя ИКЛ-5 или ИКЛ-4 путем ввода через переменный ток импульса к области неисправности и получении ответного сигнала. Прибор производит замер времени между периодом подачи и возвращением импульса.

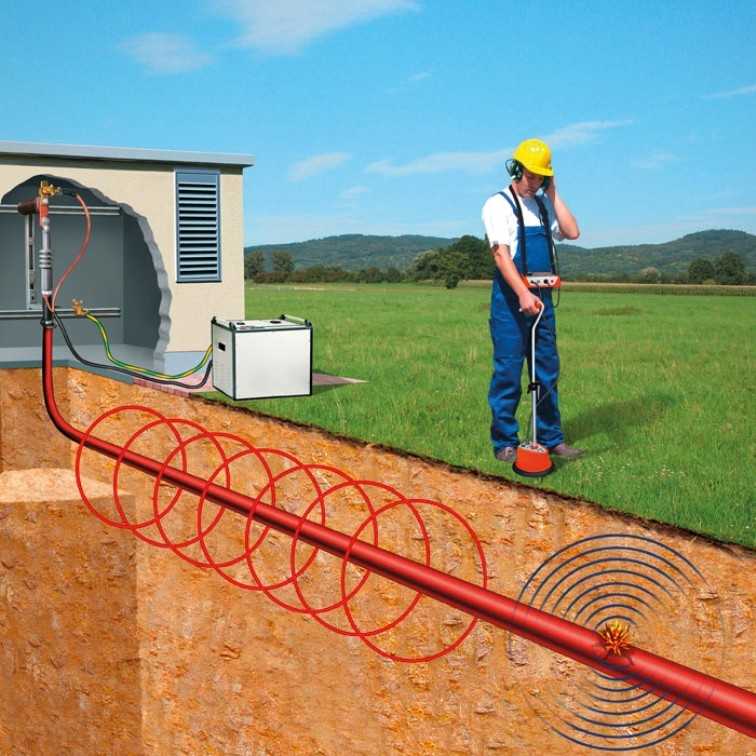

Акустический метод

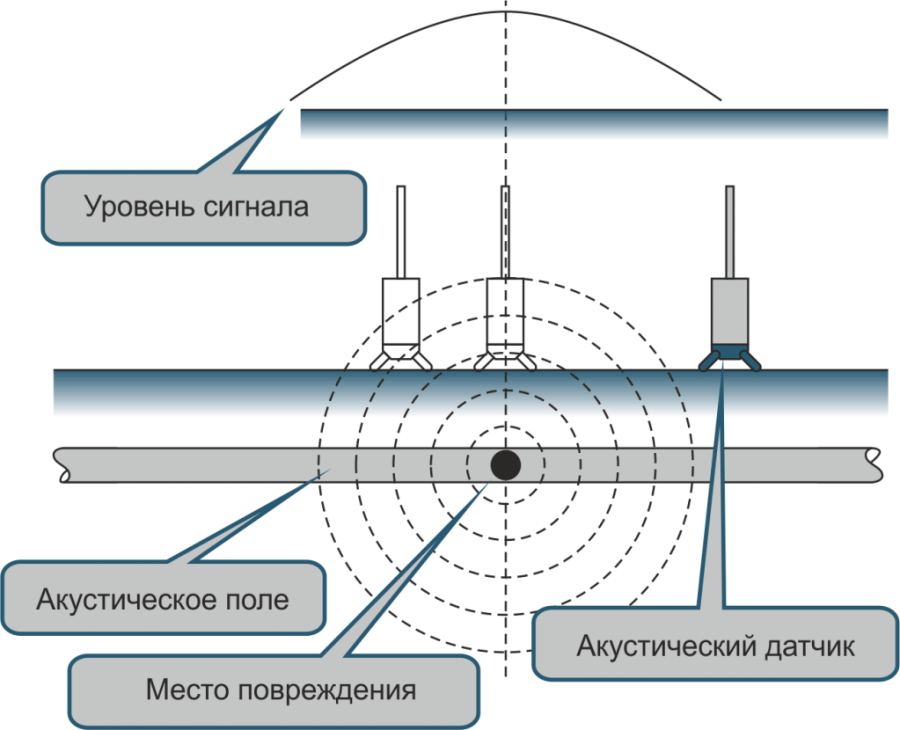

Акустический метод предусматривает использование приемника и электрогенератора мощных ударных импульсов. Конденсатор генератора присоединяют к кабелю, и когда разрядник срабатывает, напряжение в линии создаёт электромагнитную волну, происходит сильнейшее пробивание, сопровождающееся щелчком в области неисправности. Оператор улавливает щелчки при помощи акустического прибора.

Зона распространения звука распложена в границах от двух до пятнадцати метров. Точка неисправности кабеля устанавливается присутствием максимально громкого звука.

Метод петли

Неисправности устанавливается путем сравнения сопротивлений нарушенной и целой кабельной жилы при использовании метода петли. Порядок поиска повреждений в этом случае требует формирование из кабеля моста типа Р 334 или Р 333, так же требуется наличие моста сопротивления МВУ-49.

Применяется в том случае, если одна жила кабеля не повреждена, если все жилы неисправны, рекомендуется использование неповреждённой жилы находящегося рядом кабельного канала.

Исправная и поврежденная жилы соединяются на одной стороне кабеля петлей. На противоположной стороне кабеля устанавливают мост, регулирующий электросопротивление. Производятся замеры, и, используя формулы соотношения сопротивления, устанавливается дистанция до точки расположения неисправности.

Минусом такого способа является неточность установления точки нахождения неисправности и огромные временные затраты.

Индукционный метод

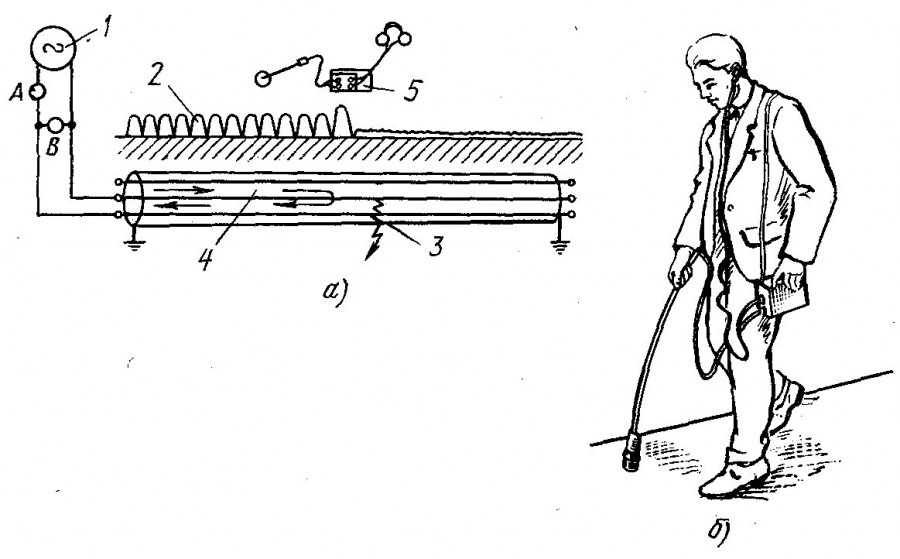

Рассмотрим теперь, как определяют участок повреждения кабеля индукционным методом, который является более точным и дает шанс установить отрезок неисправности прямо в КЛ, погрешность этого способа не превышает 50 сантиметров.

Применение индукционного метода допустимо в случае, если в месте неисправности сопротивление переходное в кабельной линии составляет не более от двадцати до пятидесяти ОМ.

Содержание способа состоит в улавливании и фиксации над трассой кабельного канала колебаний электромагнитного поля, образованного за счет пропускании по неисправной жиле электричества с частотой звука от 800 до 1000 Гц. Оператор двигается по ходу трассы кабеля и с использованием антенны, усилителя и наушников определяет характер передачи электромагнитного поля. Звучание заметно увеличивается в точке неисправности и теряет силу на расстоянии 50 сантиметров от точки пробоя.

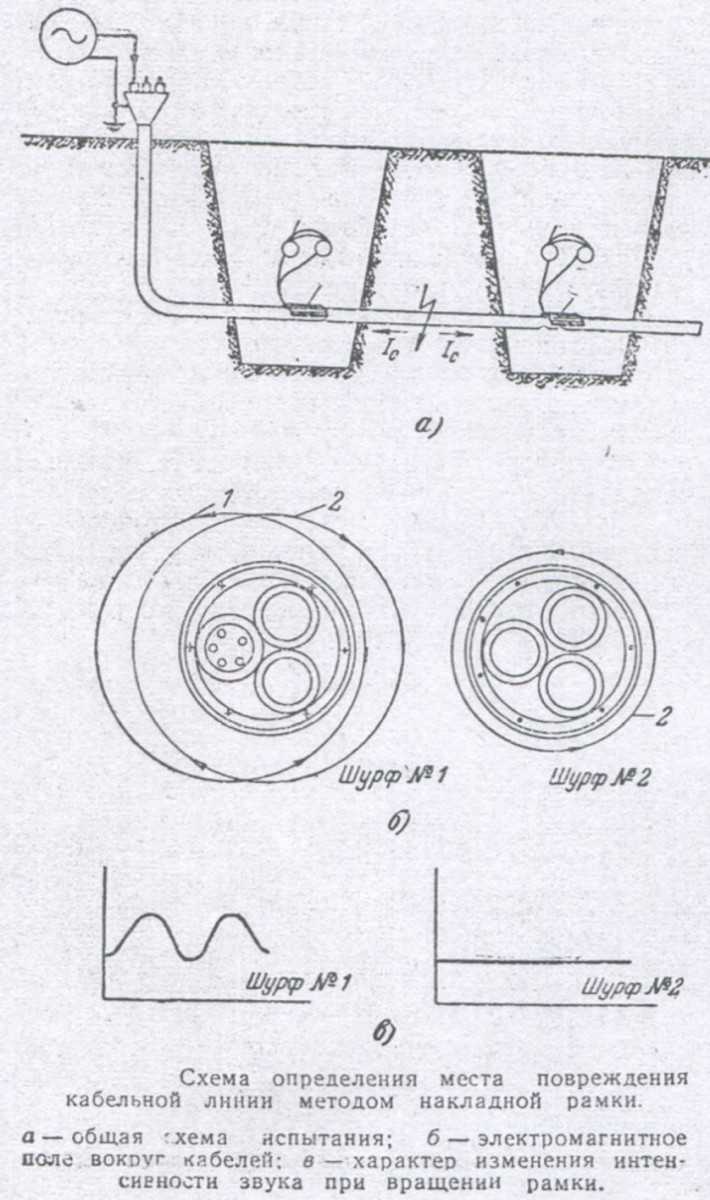

Метод накладной рамки

Если кабель проложен открытым способом или в открытых шурфах, в случае однофазного замыкания кабельной жилы на оболочку, с целью установления отрезка неисправности, специалисты советуют применение метода накладной рамки.

Рамка представляет собой катушку из 1000 витков проволоки и имеет форму прямоугольника, в этом методе используется в роли антенны, выглядит, как указано на фото с места повреждения кабеля.

При определении места неисправности оператор использует телефон для прослушивания изменений звуков, которые издают жила и оболочка кабеля при подключении к ним генератора звуковой частоты. Прослушивается пара максимума и пара минимума звучания, в случае, если рамка установлена и вращается вокруг оси кабеля перед местом расположения повреждения кабельной линии.

Подобный звук говорит о том, что в кабеле протекает пара токов, по жиле и по оболочке. Монотонное звучание вызвано током протекающем только по оболочке и слышится, в случае если рамка установлена и вращается за местом неисправности кабеля.

Такой способ эффективен, если длина кабеля не превышает одного километра за местом повреждения.

Во всех случаях отыскания места повреждения кабельной линии необходимо произвести огромный комплекс работ с использованием приборов для поиска повреждения кабеля.

Способы определения мест повреждений кабельных линий

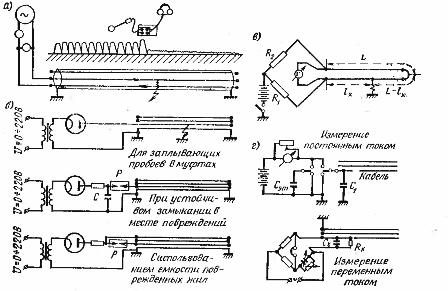

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 1 и 2).

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 1 и 2).

Индукционный метод (см. рис. 1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15—20 А частотой 800—1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное — над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

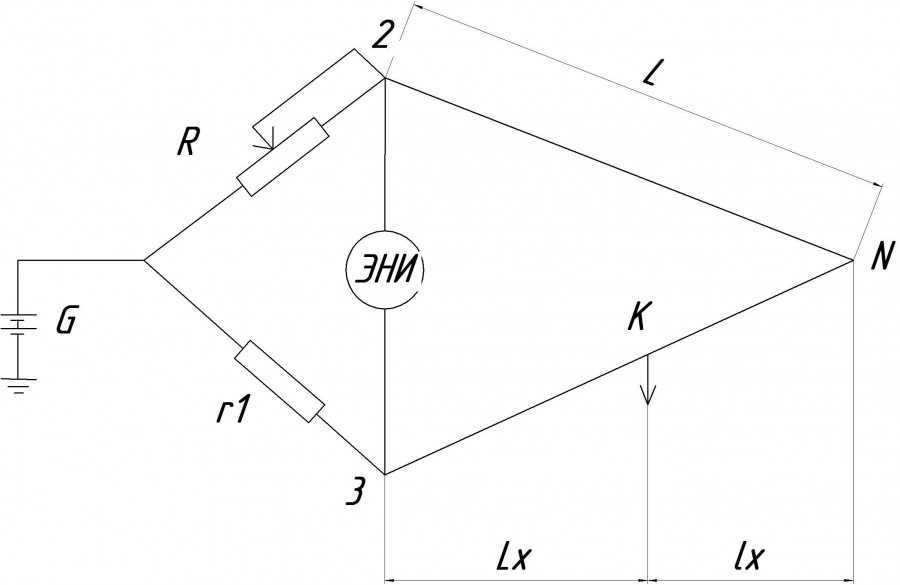

Рис. 1. Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а — индукционный, б — акустический, в — петлевой, г — емкостный

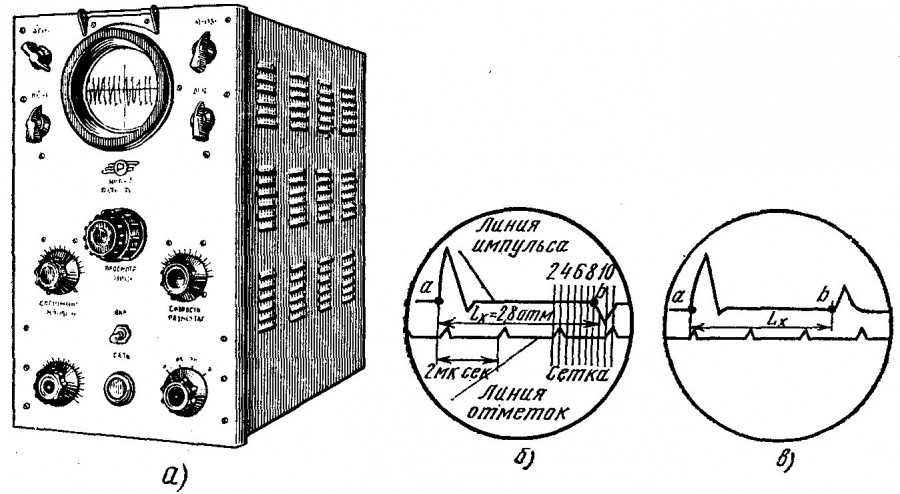

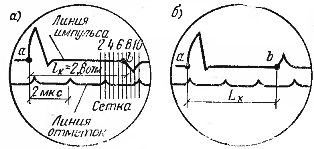

Рис. 2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а — при коротком замыкании жил кабеля, б — при обрыве жил кабеля.

Акустический метод (см. рис. 1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

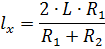

Петлевой метод (см. рис. 1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где L х — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1 , R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

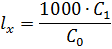

Емкостным методом (см. рис. 1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места повреждения l х, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы , а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

где С o — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

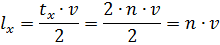

Импульсным методом (см. рис. 2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени t х, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n — количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c — цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние l х от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Определение места повреждения кабельных линий 0.4кВ, 6-10кВ, 35кВ, 110кВ.

В процессе эксплуатации и на этапе монтажа кабельных линий, проложенных под землей, возникают непредвиденные механические и электрические повреждения изоляции и токоведущих жил. Это может быть связано с нарушением нормальных режимов работы, неаккуратным ведением монтажных работ на других коммуникациях, расположенных в нескольких метрах от места прокладки и не относящихся к линии электроснабжения. Для того чтобы в кратчайшие сроки локализовать место повреждения кабельной линии на практике сформировалась тактика поиска состоящая из комбинации нескольких методов определения места повреждения (ОМП) не зависимая от класса напряжения КЛ.

Первым этапом ОМП является замер до места повреждения. На этом этапе главную роль выполняет импульсно-дугового метод.

Импульсно-дуговой метод может быть использован для определения расстояния до места сложного (высокоомного) или неустойчивого повреждения.

Сущность этого метода заключается в одновременном воздействии на кабельную линию высоковольтным импульсом и выполнении измерений методом импульсной рефлектометрии.

схема подключения рейс-305,405

схема подключения рейс-305,405

Высоковольтный импульсный генератор, представляющий собой источник высокого напряжения, у которого на выходе включен высоковольтный конденсатор и специальный разрядник, подключается к кабельной линии через устройство поддержания дуги (его основной компонент — индуктивность).

При подаче импульса от источника высокого напряжения в месте высокоомного дефекта возникает пробой, через устройство поддержания дуги начинает протекать ток и пробой «затягивается» — образуется дуговой разряд. За счет индуктивности, имеющейся в устройстве поддержания дуги, ток дуги поддерживается в течении определенного времени (менее секунды). Электрическое сопротивление дуги близко к нулю, что эквивалентно короткому замыканию.

Импульсный рефлектометр подключается через специальное присоединительное устройство (фильтр).

Зондирующие импульсы от рефлектометра через присоединительное устройство поступают в кабельную линию, а отраженные импульсы — возвращаются в рефлектометр.

Последовательность проведения измерений

при импульсно-дуговом методе

Через присоединительное устройство считывают рефлектограмму кабельной линии и сохраняют ее в памяти импульсного рефлектометра.

Так как импульсы с генератора высоковольтных импульсов отсутствуют или имеют недостаточную для пробоя установленную амплитуду, то пробой и дуга в месте сложного или неустойчивого повреждения отсутствуют.

На рефлектограмме отраженный сигнал от высокоомного повреждения практически неразличим на фоне помех.

Наблюдаются отражения от неоднородностей линии (муфт, кабельных вставок и т.д.) и от разомкнутого конца кабельной линии.

Затем выходное напряжение высоковольтного источника в генераторе высоковольтных импульсы постепенно увеличивают до тех пор, пока в кабельной линии не появятся пробои.

В такт с высоковольтными импульсами в месте дефекта будет зажигаться кратковременная электрическая дуга.

Период повторения кратковременной дуги нестабильный.

Зондирующие импульсы с рефлектометра подаются в кабельную линию с частотой, которая во много раз больше частоты зажигания дуги.

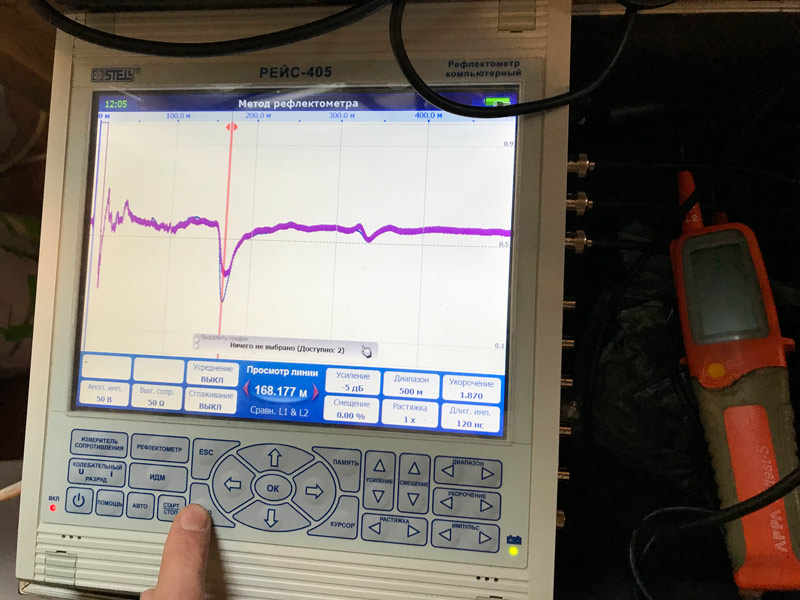

При совпадении зондирующего импульса с моментом зажигания дуги, он отражается от дуги как от короткого замыкания, и возвращаются к началу кабеля, где записывается в память рефлектометра РЕЙС-305 или РЕЙС-405.

импульс горения дуги в устройстве поддержания дуги и зондирующий импульс

импульс горения дуги в устройстве поддержания дуги и зондирующий импульс

Для более надежного определения места повреждения необходимо добиться неоднократного совпадения зондирующего импульса с моментом зажигания дуги.

Импульс, отраженный от дуги, отчетливо виден на рефлектограмме. Дальше дуги импульс не проходит, поэтому на рефлектограмме не видно конца линии.

Далее на экране рефлектометра накладывают друг на друга две записанные в рефлектограммы: рефлектограмму до возникновения дуги и рефлектограмму после возникновения дуги.

Это позволяет отчетливо наблюдать место начала расхождения рефлектограмм, которое и соответствует месту сложного или неустойчивого повреждения.

Наложение рефлектограмм при импульсно-дуговом методе показано на рисунке.

Таким образом, при импульсно-дуговом методе высокоомное повреждение кратковременно переводится в низкоомное.

Достоинства импульсно-дугового метода:

1. Высокая точность измерений

Точность измерения такая же как у метода импульсной рефлектометрии. Есть возможность воспользоваться растяжкой рефлектограммы выбранного участка линии.

2. Простота представления результатов измерения

По рефлектограмме кабельной линии до возникновения кратковременной дуги легко определить длину всей кабельной линии и ее неоднородности.

На рефлектограмме в момент кратковременной дуги легко присутствует отражение от места повреждения, как отражение короткого замыкания при методе импульсной рефлектометрии. Для устранения влияния неоднородностей достаточно воспользоваться сравнением двух рефлектограмм.

3. В месте повреждения выделяется небольшое, по сравнению с прожигом, количество энергии, поэтому вредное влияние на кабель минимальное.

Нет вредного воздействия и на соседние кабели.

4. Возможность реализации этого метода на различных типах кабеля.

Второй этап ОМП.

После получения замера с помощью импульсно-дугового метода, можно определить на каком участке кабельной линии находится повреждение. На данном этапе можно воспользоватся акустическим методом ОМП.

Акустический метод поиска повреждений кабеля практически универсален. Он позволяет находить повреждения различного типа: «заплывающие» пробои, однофазные и междуфазные повреждения с различными переходными сопротивлениями, обрывы одной или нескольких жил. При этом полное замыкание с маленьким переходным сопротивлением не дает искрового разряда и не может быть определено данным методом. В ряде случаев с помощью акустического метода поиска возможно найти несколько повреждений на одной кабельной линии.

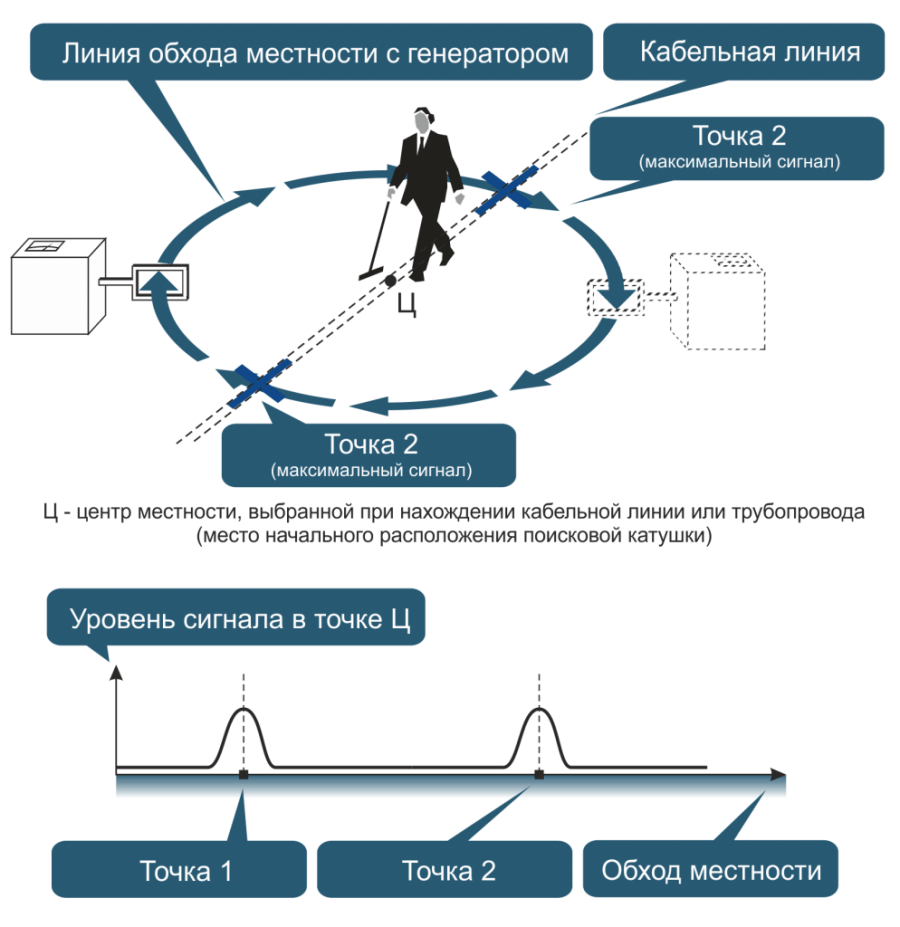

Сущность акустического метода обнаружения повреждений кабельных линий видна из самого его названия. Информативным параметром является уровень кратковременного звукового сигнала — щелчка, удара, возникающего одновременно с электрическим искровым или дуговым разрядом, происходящим в месте повреждения (МП) кабеля в момент подачи на него высоковольтного импульса электрического напряжения. Для контроля и индикации сигнала используется высокочувствительный акустический датчик (микрофон), преобразующий звуковой сигнал в электрический. Датчик подключен к переносному приемно-усилительному устройству, снабженному звуковой и визуальной индикацией. Оператор, пошагово перемещая по поверхности вдоль трассы кабеля датчик, в направлении увеличения сигнала находит точку с максимальным сигналом, которая находится непосредственно над МП. Таким образом, локализуют место повреждения (рис.).

Определение точного местонахождения повреждения в кабельной линии

Определение точного местонахождения повреждения в кабельной линии

Акустический сигнал в грунте

Акустический сигнал в грунте довольно быстро затухает и область обнаружения МП акустическим методом при стандартной глубине прокладки кабеля ограничивается несколькими десятками метров. В самом лучшем случае это сотня метров. Ограничения связаны с характеристиками грунта, энергией заряда и поисковыми приборами.

Схемы подключения генератора к кабелю

Для создания разряда необходимо специальное оборудование. Это импульсные, т.н. ударные генераторы, способные создать мощный электрический разряд. Энергия необходимая для создания разряда накапливается в достаточно большой электрической емкости и через коммутатор или разрядник подается на кабель. Длительный опыт использования ударных генераторов показал, что в большинстве случаев достаточно энергии до 2000 Дж. Использование генераторов с энергией более 3000 Дж может быть опасным для кабеля, поскольку очень большие импульсные токи в момент разряда порождают очень сильные магнитные поля, сопровождающиеся мощными механическими воздействиями на элементы конструкции кабеля.

Схема определения места повреждения зависит от вида повреждения КЛ. Если произошел «заплывающий» пробой (как правило, в муфтах), то сопротивление в месте повреждения большое — единицы и десятки мегаом. При этом с помощью генератора напряжение доводится до пробоя. При устойчивых замыканиях, имеющих переходное сопротивление в месте повреждения от единиц Ом до десятков килоом, используется генератор, разрядник и накопительная (зарядная) емкость или емкость неповрежденных жил. Через разрядник высоковольтный импульс посылается в поврежденную жилу кабеля, в месте повреждения которой происходит пробой, вызывающий акустический сигнал.

Способы подключения генератора к кабелю в зависимости от вида повреждения изображены на рисунках:

междуфазное повреждение

междуфазное повреждение  однофазное повреждение

однофазное повреждение  обрыв жил

обрыв жил

Сочетание с индукционным методом поиска

Вариант акустического метода определения места повреждения кабельной линии в сочетании с индукционным методом может быть эффективным в сложных случаях, когда акустический сигнал слаб и имеет «размытую» характеристику без четкого максимума уровня. Это затрудняет локализацию МП, сильно уменьшает точность его определения. Для реализации этого метода необходимо акустический приемник дополнить электромагнитным каналом, состоящим из магнитной антенны и усилителя. Магнитное поле, возникающее при разряде, достигает магнитной антенны практически мгновенно, поскольку скорость его распространения сравнима со скоростью света (300 000км/сек). Скорость распространения звука в грунте измеряется сотнями метров в секунду. Принимая оба сигнала и измеряя время запаздывания звукового сигнала относительно магнитного можно оценить расстояние до места повреждения. При приближении к МП задержка будет уменьшаться и непосредственно над ним будет минимальна. Последовательность действий при проведении поиска такая же, как и для акустического метода, но кроме (или вместо) контроля уровня акустического сигнала, увеличивающегося с приближением к МП, контролируется величина задержки, уменьшающаяся по мере приближения к МП.

Нестандартный вариант акустического метода

Нестандартный вариант акустического метода определения повреждений кабеля может использоваться, когда в МП сопротивление равно нулю, т.е. имеет место короткое замыкание, а использование индукционного метода невозможно. Как уже упоминалось выше, при прохождении большого тока по близко расположенным проводникам возникают мощные силы, притягивающие или отталкивающие эти проводники. Поскольку любая изоляция, разделяющая эти проводники, обладает определенной упругостью, она сжимается или растягивается (в зависимости от направления силы). Если ток носит импульсный характер механические взаимодействия между элементами конструкции кабеля — жилами, или жилой и оболочкой — тоже носят импульсный, взрывной характер. Жилы или жила-оболочка «хлещут» друг по другу. При этом возникают и звуковые щелчки – «шлепки». В отличие от «классического» случая с локальным разрядом и локальным же акустическим «щелчком» в описываемом случае звук порождается на всей протяженности кабеля, где протекает ток, т.е. до места КЗ. Это обстоятельство и позволяет локализовать МП. Если оператор слышит щелчки, он находится до МП. После прохождения МП звук постепенно уменьшается и исчезает, т. к. ток в кабеле отсутствует и соответственно отсутствует механическое взаимодействие порождающее звук. Место, где начинает уменьшаться уровень звукового сигнала и является МП. Естественно уровень акустического сигнала в рассматриваемом случае значительно меньше, чем в случае мощного разряда происходящего в МП, практически в одной точке и для успешной реализации метода требуется наличие высокочувствительного оборудования.

Определение мест повреждения кабеля

Мы проводим поиск кабельных линий, трассировку, поиск мест повреждения. В работе используем приборы :

- Рефлектометр компьютерный РЕЙС 405 ;

- Рефлектометр РЕЙС 305, 105М ;

- Генератор ГП-500К, ГП 500Б, ГП-100К ;

- Приёмник поисковый ПП-500К

- Рамка поисковая АР-500 ;

- Генератор импульсный высоковольтный ГИ-20/2 ;

- Digiphone Plus, NT — приемник ударных волн;

- Аппарат прожига кабелей АПК-14-7000 .

Методы поиска : акустический, индукционный, с применением прожига и дожига изоляции.

Также наша электролаборатория производит испытание высоковольтного кабеля

Стоимость работ

от 18000 рублей

- Выезд на объект и проведение работ

от 20000 рублей

- Поиск повреждения кабеля из сшитого полиэтилена

Повреждение кабельных линий: способы и методы обнаружения

Большинство крупных электрических соединений между потребителями энергии и источниками осуществляется при помощи кабельных линий. Чаще всего это система параллельных друг другу кабелей, муфт и крепежей. Повреждение даже в самой малой степени чревато как минимум экономическими потерями.

Наиболее частые повреждения

Кабельные линии возможно протянуть подземным или надземным способом. При этом характер их повреждений будет схожим. Чаще всего происходит следующее:

- бывают повреждены одна или несколько жил. Замыкание при этом осуществляется на грунт;

- повреждены несколько жил с замыканием друг на друга;

- разрыв кабеля с заземлением;

- разрыв без заземления;

- возникновение так называемого «заплывающего пробоя», когда замыкание происходит при повышении напряжения, после нормализации ситуация стабилизируется;

- нарушена целостность изоляционного слоя.

Любое повреждение требует скорейшего устранения. Так как происходит нарушение схем подачи энергии, ставится под сомнение надежность всего электроснабжения конечных пользователей. Это оказывает влияние и на технико-экономические показатели всей сети в целом.

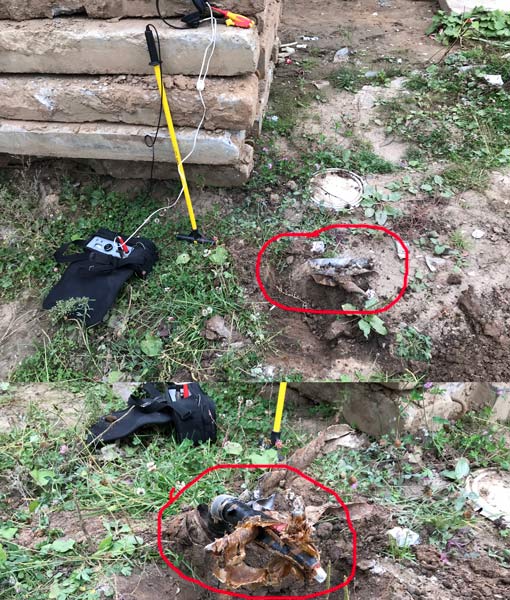

На фото видно, что мы имеем дело с низкоОмным пробоем, такое место повреждения найти проще всего.

Причинами повреждений могут быть:

- в различные сезоны происходит подвижка грунта. Например, в весенний период в результате резкого оттаивания отдельных участков, линии могут испытывать излишнее натяжение, которое приводит к разрыву;

- нарушение условий подачи, в частности перегрузки по току;

- нарушения при технологии прокладки линий;

- работы вблизи линий с нарушением границ;

- линии могут подвергаться воздействию транзитных токов.

Поиск повреждения кабеля

Большая часть кабельных линий прокладывается под землей. Выгода такого способа в следующем:

- не требуется сооружать громоздкие конструкции. В случае наземного размещения линии это необходимо. Таким образом предотвращается сознательное их повреждение;

- полностью прекращается доступ посторонних лиц. Любые работы на линии будут проводиться исключительно силами специализированных организаций;

- за счет подземной прокладки можно сократить длину. Это происходит за счет того, что линия проводится по самому кратчайшему и прямому пути между источником и потребителем.

При всех наглядных плюсах у такого способа размещения трассы есть и свой минус. Самый большой из них – сложное отыскание мест повреждений кабельных линий, поскольку открытая прокладка позволяет проводить регулярный визуальный осмотр и своевременно осуществлять ремонт. Для подземной же это довольно затруднено.

Отыскание повреждений кабельных линий начинается с определения предварительной зоны, где произошло нарушение. Только после этого уточняется конкретное место, а затем и тип повреждения. В зависимости от того, с какой по характеру поломкой пришлось столкнуться специалистам, они подбирают оптимальную методику.

Методы выявления повреждений

После того, как определено место повреждения кабеля или трассы, этот участок отсоединяют от запитки и от подключенного оборудования. При этом все методики можно разделить на относительные и абсолютные. Первые не очень точны. Фактически они всего лишь более точно определяют зону, где случилось повреждение. Вторая группа методов способна указать точное место аварии.

На этом фото можно увидеть показания рефлектометра рейс-405, примерное расстояние до места обрыва.

У каждого из них имеются свои особенности. В конкретном случае может использоваться свое сочетание методов. Для быстрого устранения любых форм аварий лучше всего обратиться к профессионалам. Ведь для подобных работ требуются специалисты не только с соответствующим образованием, квалификацией и допусками, но еще и опытом. Немаловажно в этом случае и техническое оснащение.

Подготовка к поиску

Как это ни странно, но поиск начинается с проведения испытаний. Для этого проверяют:

- фазную изоляцию. При этом изучают сопротивление изоляционных слоев каждой из жил по отношению к грунту;

- линейную изоляцию. Это сопротивление изоляционных слоев отдельных жил по отношению друг к другу;

- неприкосновенность токоведущих жил, наличие разрывов.

Все эти характеристики проверяются в отношении обоих концов участка трассы, вышедшей из строя или демонстрирующей признаки неполадок.

При этом нужно создать условия, когда сопротивление между жилами и оболочкой будет минимальным. Замеры производятся мультиметром. Условия создаются при прожигании изоляционного слоя специальной аппаратурой – кенотронами, трансформаторами или высокочастотными генераторами.

В результате работы оборудования в кабель подается высокое напряжение, создающее пробой в изоляционном слое поврежденного участка. Через такой пробой происходит утечка тока через расплавленную изоляцию. Фактически состояние изоляции сознательно ухудшается для того, чтобы его можно было обнаружить одним из далее рассматриваемых методов.

Относительные методы поиска

К таким методам относят те, которые могут иметь некоторую погрешность.

Этот способ подходит для выявления повреждений любых типов, за исключением заплывающего пробоя. В процессе осуществления поиска измеряется временной период между стартом импульса тока и моментом фиксации его возврата от места повреждения.

Возможно это благодаря тому, что скорость таких импульсов в кабельных трассах неизменна. Это 160 м/мкс. Все замеры осуществляются линейкой приборов ИКЛ. Получаемые с их помощью значения позволяют установить не только место, но и характеристики повреждения. Например, отрицательные – показатель короткого замыкания, а положительные – обрыва жил.

Этим способом пользуются на линиях, состоящих из нескольких кабелей. При этом один или два могут быть повреждены, а третий – обязательно исправен. В случае использования этого метода создается мост постоянного тока между имеющейся исправной жилой и поврежденной.

При помощи замеров и соответствующих расчетов можно легко выяснить приблизительное расстояние до точки разрыва или пробоя. Недостатком такого способа являются довольно обширные временные затраты на проведение измерений и вычислений.

Способ позволяет определить расстояние до зоны с повреждением от конца участка трассы. Точно так же, как и в случае с предыдущим методом, создается мост электротока постоянного или переменного характера. Далее производятся замеры, выявляющие емкость оборванной жилы, высчитывается расстояние до зоны обрыва.

Все вышеуказанные методы позволяют выявить участок, но не с конкретную точку. Для уточнения следует использовать далее один из абсолютных способов.

Абсолютные методики поиска

Это наиболее точные способы выявления зон повреждения. Их использование становится доступным после того, как определен участок трассы, имеющий подозрительные показания.

При выполнении поиска может использоваться специальный генератор импульсов, а также приемники колебаний звукового характера. Применяется эта методика в случае повреждений практически любых видов и непосредственно на самой линии.

В зоне нарушения изоляции создается искровый разряд, звук от колебаний которого фиксируется приборами. При этом слышимость определяется глубиной залегания кабельной трассы и плотности поверхностного грунта. Идеальным считается расстояние с поверхности до кабеля от 1 до 5 метров.

Невозможно точно определить точку повреждения при использовании методики на открытых линиях, либо линиях, проложенных в каналах и туннелях. В этом случае свойства распространения звука кардинально меняются, что не дает возможности точно рассчитать место повреждения.

Метод особо действенен в следующих случаях:

- при пробоях изоляционного слоя отдельных жил. Даже если они пришлись не на землю, а на рядом проходящий кабель;

- при обрыве в сочетании с пробоем, аналогичным указанному выше;

- для обнаружения элементов, обеспечивающих соединение отдельных частей трассы в единое целое;

- для выяснения глубины пролегания кабельной линии.

Специальным прибором, имеющим чувствительную рамку, регистрируются изменения в электромагнитном поле зоны, где проложена кабельная линия, по которой пропускается ток звуковой частоты. Следует знать, что точность определения зависит от присутствия помех и глубины расположения линии.

- Методика накладной рамки.

Такой способ чаще всего применим на открытой линии. Для подземной нужно будет отрыть несколько шурфов. Сам метод аналогичен индукционному. Но в данном случае измерения производятся рамкой с поворотом вокруг оси кабеля.

Только профессионалы смогут с точностью подобрать необходимое сочетание методов для быстрого выполнения работ. Это обусловлено тем, что используются более совершенные знания, а также обширный опыт работ и современное оборудование. Совокупность всех представленных фактором не только повышает скорость осуществления процедур, но и точность установления зон.

А вот и результат нашей работы, найденный обрыв. Как выяснилось кабель перебили экскаватором, при организации новой стройплощадки.

Требования к персоналу

При проведении настолько сложных работ нельзя пользоваться подручными методиками. Недопустимо осуществление поиска людьми, имеющими лишь приблизительное понимание опасности в случае возникновения аварий на кабельных трассах.

Специалисты, занимающиеся проведением испытаний, должны иметь группу по энергобезопасности не ниже третьей, а руководители – не ниже четвертой. Даже охрана должна иметь не ниже второй группы по ЭБ.

Все работники должны обладать соответствующим образованием. Им необходимо получить допуски и пройти обучение по технике безопасности и охране труда. Но даже при наличии всех «корочек» только большой опыт работы сможет дать необходимые полноценные навыки, которые доведут соблюдение всех мер безопасности до автоматизма.

Фотографии с последних объектов :