Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

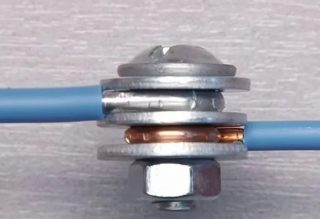

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

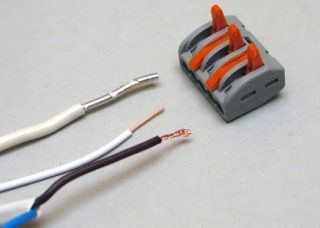

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

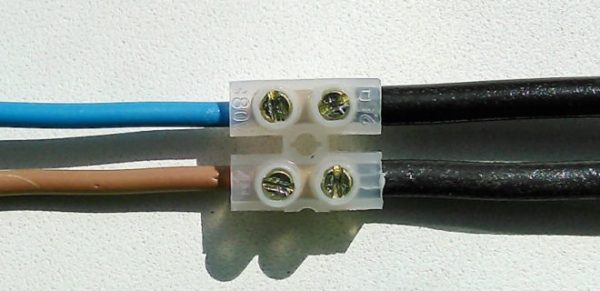

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Паста токопроводящая

Токопроводящая паста – это смазочный материал, применяемый для защиты контактов от окисления, повышения их эрозионной стойкости и снижения переходного сопротивления. В свою очередь, такие смазочные материалы делятся по предназначению.

Виды смазок

Для неподвижных статических контактов (болтовых, зажимных, опрессованных и др.) смазка выступает в роли герметика и уплотнителя. Ее главная функция − вытеснять влагу, предохранять соединение от внешних факторов и обеспечивать достаточную электропроводность.

Смазка также обеспечивает постоянную затяжку болтов и возможность их разборки. К таким пастам не предъявляются особые требования по антифрикционным показателям. Состав характеризуется повышенной теплопроводностью и часто применяется как теплоноситель для контактных резьбовых соединений полупроводниковых деталей и радиаторов охлаждения.

К смазке для коммутирующих контактов (разъемов, вилок, штекеров, выключателей и др.) предъявляются повышенные требования по адгезивности и термостойкости. Смазка должна прочно удерживаться на поверхности и не стираться при размыкании. Также в момент размыкания, особенно при больших токах, возникает кратковременная дуга, и слой пасты должен не только выдержать ее температуру, но и защитить контакт от подгорания.

Паста для скользящих контактов, подверженных периодическому или постоянному трению, кроме электропроводности, должна обеспечивать высокие антифрикционные показатели. Быть устойчивой к высоким температурам, которые могут возникать при искрении. Немаловажной характеристикой является также адгезивность пасты и устойчивость к истиранию. Особенно это важно при работе на поверхностях вращения с большой скоростью (в коллекторных двигателях).

Ко всем электропроводящим смазочным материалам предъявляются требования по низкой текучести и испарению. Это обеспечивает длительный период их действия и снижает периодичность технического обслуживания.

Сфера применения

Использование токопроводящих паст предусматривается нормативной документацией и является обязательным в большинстве технологических процессов энергетического комплекса, энергоснабжения, монтажа и обслуживания электротехнического и электронного оборудования.

Токопроводящую пасту применяют для обработки:

- болтовых и зажимных контактных соединений;

- соединительных колодок;

- кабельных наконечников и гильз перед опрессовкой;

- разъемных соединений электрооборудования;

- ножей рубильника и держателей предохранителя;

- пускателей и реле;

- электроприемных щеток и коллекторов;

- деталей ползунковых переключателей;

- контактных частей свечей зажигания;

- скруток под колпачок СИЗ при монтаже осветительного оборудования.

Обработка токопроводящими смазками позволяет исключить применение дополнительных уплотнителей и потерь на переходном сопротивление, повысить эффективность работы распределительных систем, снизить расходы на обслуживание и продлить срок эксплуатации оборудования.

Состав и характеристики

В основе токопроводящей пасты применяется минеральное, полусинтетическое, силиконовое или полиэфирное масло. Для придания нужной консистенции – литиевый или комплексный загуститель. В состав также вводятся ингибиторы коррозии, окисления и дополнительно – адгезии.

Электропроводящие функции достигаются путем введения в состав электропроводящего вещества в виде твердой дисперсии. В качестве таких наполнителей используется никель, графит, медь. Состав наполнителя может быть комплексный и подбирается в зависимости от материала контактов и целевого назначения. Формируя такие качества как антифрикционные показатели и термостойкость продукта, в комплекс наполнителя может дополнительно включаться дисульфид молибдена и другие необходимые компоненты.

Наилучшие результаты по проводимости показала медьсодержащая паста, так как медь характеризуется наименьшим сопротивлением среди промышленных металлов. При этом большое значение имеет фракция медной дисперсии − чем мельче частицы, тем лучше электропроводность материала при одной и той же концентрации наполнителя.

В смазке для статических соединений используется медный порошок, фракцией 3-20 мкм. В результате сопротивление контакта не превышает сопротивление такого же по длине проводника более чем в 1,5 раза. В пастах для разъемных и скользящих контактов применяется медная дисперсия, фракцией менее 3 мкм, так как требования к ее электрическому сопротивлению вдвое выше. Добавление в наполнитель графита и особенно дисульфида молибдена значительно повышает термостойкость защитного слоя и увеличивает антифрикционные показатели.

Топ самых востребованных токопроводящих смазок

Molykote HSC Plus – высокотемпературная минеральная смазка с дисульфидом молибдена и медью. Характеризуется высокими антифрикционными показателями. Применяется для статических и подвижных, а также скользящих контактов, работающих при низких скоростях и высоких нагрузках скольжения.

Molykote Cu-7439 Plus – антифрикционная электропроводящая паста с ультрадисперсным медным наполнителем на основе полусинтетического масла. Предназначена для работы в условиях повышенных температур и коррозионной активности среды. В электротехнике применяется для неподвижных, коммутативных и контактов, скользящих при небольших скоростях.

EFELE MP-413 – жаропрочная минеральная смазка с медным и графитным наполнителем. Обладает высокой адгезией, несущей способностью и противозадирными свойствами, может эксплуатироваться при температурах от -20 до +1100°С. Применима для обработки токоприемных коллекторов и щеток, работающих на высоких скоростях.

Weicon Copper Paste – медная паста для обработки статических болтовых соединений и скруток из меди, алюминия и стали. Учитывая ее применение как в промышленной, так и в бытовой сфере, продукт выпускается в упаковках различного объема, в том числе и в сравнительно малых тюбиках по 30 г.

Как лучше соединить алюминиевый провод с медным

В старых домах электропроводка часто выполнялась из алюминиевого кабеля. Сейчас ее чаще делают проводами из меди – они обладают лучшими эксплуатационными качествами в плане пожарной безопасности и гибкости. Иногда при ремонте электрики в старом доме требуется наращивание провода. Прямое соединение меди и алюминия посредством скрутки выполнять нельзя, хотя это и самый простой способ. Не лучшим вариантом является и пайка. Можно соединить медный и алюминиевый провод иными методами – используя специальные детали.

- Причины несовместимости меди и алюминия

- Соединение с помощью болтов и резьбовых шайб

- Зажим «орех»

- Соединение зажимами Wago

- Использование клеммной колодки

- Метод опрессовки

- Другие способы

Причины несовместимости меди и алюминия

Металлы имеют плохую совместимость из-за большой разницы в их химических и других свойствах. При прямой скрутке соединение со временем становится слабее, провода излишне нагреваются, изоляция оплавляется и перестает выполнять функцию защиты. Все это приводит к короткому замыканию.

Опасность соединения связана со следующими факторами:

- Воздушная влага, действуя на алюминий, инициирует реакцию окисления. Когда металл контактирует с медью, это начинается куда быстрее. Окисный слой имеет более высокое сопротивление электричеству, чем алюминий, из-за чего провод сильно нагревается.

- Качества металлов при эксплуатации в сети отличаются. Алюминий более хрупкий, хуже проводит ток, и для одних и тех же условий сечение проводника из него должно быть заметно больше, чем медного. Нагревание и остывание при работе влекут за собой большое число циклов увеличения-сжатия. Из-за различия в выраженности линейного расширения контакт при изменении температуры становится слабее. А это всегда приводит к перегреву проводников.

- Металлы гальванически несовместимы. При прохождении электротока по стандартной скрутке возникает реакция электролиза. Это происходит даже в очень сухой среде и провоцирует коррозионный процесс, вследствие которого контакт ослабляется. В дальнейшем события развиваются предсказуемо: перегрев, плавящийся изоляционный слой, короткое замыкание.

Тем не менее, медь и алюминий можно соединять, используя специальные детали – зажимы типа «орех», колодки и другие. Эти крепления обеспечивают надежную фиксацию и при этом не ведут к перегреву.

Соединение с помощью болтов и резьбовых шайб

Способ прост в реализации и дает надежный стык. Но для современных распределительных коробок в квартирах он не подходит: сейчас их делают компактными, сформированный узел будет для них излишне громоздким. Для устройства, установленного в советские времена, и для соединений в щитке метод будет оптимальным. Он позволяет связывать и большее число проводов (их возможное количество определяется длиной болта).

Реализуют его так:

- Все кабели, подлежащие соединению, очищают от изоляции на 2-2,5 см.

- Из получившихся хвостов делают кольца по размеру сечения болта, чтобы их было легко на него надеть.

- На болт надеваются шайба и кольцо из медного провода. Затем повторяют эту конфигурацию, только с алюминием. В конце опять надевают шайбу. Конструкция затягивается гайкой.

- Затем соединение подлежит изоляции специальной лентой.

Зажим «орех»

Так называют ответвительные зажимы, внешне похожие на орех. Корпус у них выполнен из поликарбоната и обладает свойствами диэлектрика. Внутри него есть сердечник из металла. Он состоит из пары плашек, имеющих пазы для проводника (размеры зависят от сечения), и промежуточной пластинки. Для соединения деталей используются болты.

Последовательность работ с «орехом» выглядит так:

- корпус изделия разбирают, снимая стопорные кольца узкой отверткой;

- на проводниках, подлежащих соединению, удаляют изоляцию на длину плашек;

- выкрутив удерживающие болты, вставляют голые провода в пазы;

- крепежи затягивают и помещают плашку в корпус;

- конструкцию закрывают и устанавливают стопорные кольца обратно.

Зажимы такого типа широко распространены в магазинах электрики. Минус этого способа – отсутствие герметичности: в «орех» могут проникнуть вода и пыль. Поэтому рекомендуется после завершения монтажа обматывать его изоляционной лентой.

Соединение зажимами Wago

Это разновидность самозажимных клемм, изобретенная одноименной немецкой фирмой. Паста «Alu-plus», используемая в производстве, предохраняет участки контакта двух металлов от электролитической коррозии. Распознать такие зажимы можно по отметке «Al Cu» на упаковке. Использовать их легко: уже на изделии указывается длина, на которую нужно зачистить изоляцию провода. Подготовленные концы зажимаются в устройстве посредством подпружиненных клемм либо пластинок из стали. Изделия хороши тем, что не нуждаются в добавочной изоляции.

Зажимы Wago бывают одноразовыми и многоразовыми. Первые характеризуются жесткой фиксацией вставленных жил, из-за чего приходится прикладывать силу, чтобы извлечь их. Это может обернуться тем, что провод повредится или даже оборвется. Такие изделия дают очень плотную фиксацию, но при ремонте или замене фрагмента проводки их приходится вырезать и заменять. Многоразовые зажимы легко снимаются, благодаря чему монтаж получается быстрым. Но иногда контакт выходит недостаточно плотным, из-за чего при превышении допустимой нагрузки стык может перегреться.

Использование клеммной колодки

Это бюджетный и простой способ. Колодка имеет каркас из полиэтилена, рассчитанный на группу ячеек. В каждой из них есть гильза из латуни. В нее с двух сторон вставляют концы жил, которые нужно соединить, и зажимают винтами. Конструкция хороша тем, что от нее можно отрезать число ячеек, соответствующее количеству пар связываемых проводников (к примеру, в распредкоробке).

Последовательность работ выглядит так:

- Выкручивают зажимной винт, чтобы в одну сторону гильзы мог пройти провод.

- На жиле из алюминия удаляют изоляцию на 0,5 см и вставляют ее в клемму. Вкручивают винт, прижимая провод к гильзе. Делать это надо плотно, но не переусердствовать, чтобы жила не переломилась.

- Аналогичные манипуляции выполняют с проводником из меди. При этом он вставляется в гильзу с обратной стороны.

Как правильно соединять алюминиевые провода между собой чтобы не нагревались

- Особенности алюминиевых проводов

- Электрохимическая коррозия

- Необходимые инструменты

- Для механических соединений

- Для сварки

- Для пайки

- Как соединить алюминиевые провода

- Скрутка

- Сварка

- Спайка

- Использование контактных зажимов

- Винтовое соединение

- Пружинное соединение (колпачки СИЗ)

- Опрессовка — обжимной способ с использованием гильз

- Другие варианты

- Правила безопасности

- Полезные рекомендации

В современных квартирах электропроводку в основном делают из медного провода. В домах старой постройки она алюминиевая. Не всегда получается заменить прежнюю систему электроснабжения, поэтому при подключении розеток и светильников часто приходится выполнять соединение алюминиевых проводов между собой.

Особенности алюминиевых проводов

На поверхности алюминия быстро появляется оксидная пленка, которая ухудшает его электропроводность. Температура плавления окислов — примерно 2000°C, а это больше, чем у самого металла. После удаления оксидного покрытия механическим способом оно быстро появляется снова и препятствует хорошей электропроводности в месте соединения проводов.

Электрохимическая коррозия

При соприкосновении проводов основная причина их разрушения — электрохимическая коррозия. Если алюминиевые проводники будут контактировать между собой или с другими металлами, то при отсутствии негативного воздействия природных факторов такое соединение будет вечным. Проблема в том, что влага есть везде, и ее наличие провоцирует начало процесса электролиза, в результате чего металлы начинают разрушаться.

.jpg)

У каждого проводника есть электрохимический потенциал, эта характеристика используется при создании гальванических элементов. Чтобы понять, какие металлы можно соединять между собой, учитывают величины их электрохимического потенциала и сравнивают эти значения. Разница не должна превышать 0,6 мВ. Удобно пользоваться электрохимическим рядом напряжений. Чем дальше друг от друга в нем расположены элементы, тем активнее будет реакция. Разрушается металл, находящийся левее, т.е. при соединении, например, меди и алюминия страдает последний.

Медный проводник, покрытый оловянно-свинцовым припоем, можно соединять с Al любыми способами, в т. ч. и механическими.

Необходимые инструменты

Есть разные методы соединения проводов, и для каждого из них понадобятся свои инструменты.

Для механических соединений

Если применяют механический способ, используют:

- пассатижи;

- нож или приспособление для очистки проводов от изоляции;

- устройства, с помощью которых выполняется соединение (клеммы, зажимы, колпачки СИЗ и т.д.).

Если используют метод опрессовки, то понадобятся пресс-клещи или пресс (механический или гидравлический).

Для сварки

В этом случае понадобятся:

- горелка;

- осциллятор;

- средства защиты (маска, перчатки, резиновые сапоги);

- аргонно-дуговой сварочный аппарат.

Для пайки

Для выполнения соединения проводов готовят следующее:

- паяльник мощностью 60-200 Вт в зависимости от толщины соединяемых жил;

- припой, например ПОС40;

- флюс (ФИМ, Ф-64, ФТБф);

- наждачную бумагу.

Как соединить алюминиевые провода

Есть разные методы, которые применяют в зависимости от ситуации, с учетом положительных и отрицательных качеств каждого из них.

Скрутка

Это простой способ соединения проводов, но если скрутку сделать неправильно, то она получится не слишком надежной.

Порядок действий такой:

- На расстоянии 4-5 см от края снимают изоляцию.

- Обезжиривают контакты и наждачной бумагой снимают с них оксидную пленку.

- Жилы скрещивают между собой и пассатижами полотно скручивают в виде жгута.

- Защищают контакт с помощью термоусадочной трубки.

Технология такого соединения простая, но чтобы получить хороший контакт, работу выполняют только пассатижами, т.к. руками прочно скрутить провода не получится.

Сварка

Данный метод позволяет в месте контакта создавать единое целое, поэтому переходное сопротивление там практически отсутствует, снижается нажимное усилие.

Есть и некоторые недостатки:

- Наличие на поверхности Al оксидной пленки, что усложняет процесс сварки, поскольку температура плавления налета намного больше, чем у металла.

- Из-за разности температур плавления металла и оксидной пленки выполнить сварку угольным электродом не получится: в каплях металла останутся оксиды, и соединение будет непрочным.

Удаление окислов выполняют механическим способом, но эта работа требует больших физических затрат и малоэффективна, т.к. они почти сразу образуются снова. Применение специальных флюсов помогает разрушить пленку, но подобрать их в домашних условиях сложно.

.jpg)

Самостоятельно сваривать алюминий без соответствующей подготовки не получится. Здесь важно точно подобрать рабочее напряжение (в пределах 20 В) и время воздействия на металл (1-2 секунды).

Спайка

Это трудоемкий процесс, занимающий много времени. В силовых сетях его практически не используют, а в домах и квартирах сейчас чаще устанавливают медную проводку.

При выполнении пайки проблемы также связаны с наличием оксидной пленки. Кроме этого, нет возможности контролировать нагрев провода, а при длительном действии высокой температуры алюминий меняет свои характеристики.

Удаление окислов выполняют наждачной бумагой или другими абразивными материалами. Оксидная пленка быстро образуется снова, убрать ее полностью невозможно, но удается уменьшить толщину слоя.

Жилы соединяют между собой, затем прикасаются к ним разогретым жалом паяльника с припоем и флюсом. Последний хорошо разрушает оксидную пленку, а чтобы он выполнял свою задачу еще лучше, припоем скребут по проводам. Если работа выполняется без флюса, то тереть припоем в месте контакта надо более интенсивно.

Использование контактных зажимов

Быстрее всего соединять алюминиевые проводники контактными зажимами. Они имеют простую конструкцию: винт — шайба — основание — упор — токоведущая жила.

Применять контактные зажимы просто: зачищают концы обеих жил на расстояние 12 мм, вставляют их в отверстия зажима и надежно фиксируют. Этот способ используют при соединении одно- и многожильных проводов.

Контакт получается более прочным в сравнении со скруткой, место соединения не нагревается, поэтому вероятность замыканий и возгораний минимальная.

Винтовое соединение

Если все сделать правильно, то этот простой способ обеспечит достаточно надежное соединение. В связи с тем, что Al имеет большой коэффициент линейного расширения, со временем контакт ослабевает. Чтобы этого не произошло, периодически винт подкручивают или ставят специальные шайбы. Для увеличения площади соприкосновения жилы на винт наматывают. Часто электрики для повышения площади контакта плющат кольцо, сделанное на конце провода.

Порядок соединения следующий:

- Зачистка провода. Изоляцию снимают на расстоянии, которое соответствует 4 диаметрам винта.

- Обезжиривание металла и загибание кончиков, чтобы получилось кольцо.

- Сборка конструкции. На винт надевают пружинную шайбу, потом простую, два провода, снова шайбу и гайку.

Полученное соединение зажимают до тех пор, пока пружинная шайба не выровняется.

При использовании винтового соединения или клеммников надо придерживаться рекомендуемых значений давления на кабель, иначе алюминий быстро «потечет»:

- до 150 кг/см² — на провод без напряжения ;

- не больше 100 кг/см² — если проводник покрыт медью;

- до 200 кг/см² — если он нагревается под напряжением.

Пружинное соединение (колпачки СИЗ)

В этом случае используют специальные пластиковые элементы, внутри которых есть металлические пластины. После надевания колпачков СИЗ на скрутку пружины зажимают жилы и образуется надежный контакт. При этом происходит снятие оксидного слоя, что еще больше улучшает соединение. Пластиковый корпус хорошо защищает место контакта от повреждений и одновременно является электроизоляцией.

Для качественного соединения надо правильно выбрать размер колпачков, чтобы на провода они накручивались с усилием.

Опрессовка — обжимной способ с использованием гильз

Метод опрессовки предусматривает применение кримперов (обжимных клещей) и специальных гильз. Так можно соединять алюминиевые проводники разного сечения и при этом получать надежный, прочный контакт. Использование вместо специального инструмента пассатижей и других подручных средств недопустимо.

Гильзы отличаются диаметром и материалом, из которого сделаны. Для соединения алюминиевых жил подходят только латунные или алюминиевые элементы. Их диаметр должен соответствовать сечению проводника. Если показатель будет меньше, то придется уменьшать сечение, а если больше, то уменьшится площадь контакта. Все это приведет к его перегреву.

Если надо соединить жилы разного сечения или больше 2 проводников, выбирают гильзы с соответствующими диаметрами отверстий. Нельзя разрезать эти элементы пополам, пытаясь сэкономить. Производитель рассчитал их длину, при соединении проводов требуется выполнение 2 противоположных обжимов, иначе контакт получится ненадежным.

В дальнейшем место соединения начнет нагреваться с соответствующими последствиями.

Другие варианты

Есть еще несколько способов, помогающих выполнить качественное соединение:

- Заклепки. Эта технология похожа на винтовой метод, только контакт получается неразборным. На заклепку надевают пружинную шайбу, проводники, после чего заклепочным пистолетом все надежно скрепляют в единую конструкцию.

- Плоско-пружинный зажим. Есть одноразовые и многоразовые модели. Пластиковые зажимы используют, когда по проводам передается ток не более 10 А. Зачищенные концы жил вставляют в зажим до появления щелчка. Чтобы их высунуть назад, надо нажать специальный рычажок. После соединения место контакта изолируют.

Правила безопасности

При выполнении всех электротехнических работ, чтобы обезопасить себя и окружающих, соблюдают правила техники безопасности, четко следуют разработанным инструкциям:

- простая скрутка алюминиевых жил с медными или алюмомедными не допускается, т.к. в процессе электролиза контакт разрушается, перегревается, искрит;

- во время сварки обязательно используют защитную маску и резиновые сапоги;

- в помещении, где выполняют сварочные работы, надежно защищают легковоспламеняющиеся предметы;

- алюминиевую проводку, особенно если она открытая, лучше укладывать в гофрированные рукава, а места соединений помещать в распределительные коробки;

- сварку и пайку выполняют только люди, имеющие соответствующие навыки;

- все оголенные части проводов надежно изолируют.

Полезные рекомендации

Чтобы контакт проводов получился максимально надежным, специалисты советуют:

- винтовое соединение периодически подтягивать, чтобы со временем контакт не ослабевал;

- если кроме скрутки применить другой метод не получается, рекомендуется дополнительно использовать колпачки СИЗ;

- чтобы получить более качественную спайку, вместо канифоли лучше использовать чистое минеральное масло (оружейное или для швейных машин);

- при выборе самозажимных клемм проверять их на соответствие площади сечения соединяемых кабелей и их количеству.

Используя любой из описанных способов, можно надежно и прочно соединить алюминиевые провода. Выбор технологии зависит от ситуации, условий эксплуатации проводки и наличия у мастера требуемых инструментов, деталей.

Как лучше соединить алюминиевый провод с медным: пять простых решений

В чем причина несовместимости?

- Процесс окисления алюминиевого провода неотвратим, поскольку в окружающем воздухе всегда присутствует влага. Контакт с медным проводником значительно ускоряет его течение. В итоге у слоя окислов удельное сопротивление получается выше, чем у алюминия. А это гарантированный нагрев узла с последующим выяснением, почему же выбивает автомат в вашем щитке.

- Алюминиевый провод по сравнению с медным обладает меньшей электропроводимостью, отчего сильнее греется. В ходе эксплуатации проводники несколько раз проходят через нагрев и охлаждение, при этом они сжимаются и расширяются. Если учесть существенную разницу в величине линейного расширения у Al и Cu, то можно утверждать, что спустя короткое время контакт ослабнет, и будет греться.

- Гальваническая несовместимость этих двух материалов приводит к возникновению электролизной реакции при протекании электротока. Даже минимальная влажность способствует возникновению коррозии узла. Отсюда все прелести: нагрев, оплавление изоляции, замыкание и, как итог – возгорание. И здесь даже защита кабеля металлорукавом не поможет.

Короткие выводы

Как же избежать нежелательных последствий, когда приходится делать соединение меди и алюминия в проводке или распределительной коробке? Анализируя вышесказанное, напрашиваются два простых вывода:

- Не допускать прямого контакта медного и алюминиевого проводника.

- Исключить доступ воздуха в соединительный узел.

Ну, условия второго умозаключения мы выполнить вряд ли в состоянии, а вот насчет первого существует несколько решений, которые и будем рассматривать.

Как лучше соединить алюминиевый провод с медным: доступные варианты

Специалистам известны как минимум пять способов коммутации, которые позволяют осуществить качественный контакт:

- Болтовое соединение с промежуточными шайбами.

- Винтовые контактные зажимы ЗВИ.

- Современные клеммники универсального назначения.

- Ответвительные зажимы типа «орех»

- Скрутка через слой свинцово-оловянного припоя.

Рассмотрим подробно каждый из вариантов, это поможет определиться практически в любой ситуации, в том числе правильно сделать проводку в деревянном доме .

Болтовое контактное соединение

Способ по праву считается самым доступным для любого, даже далекого от электромонтажа пользователя. Здесь нужны всего лишь болт, гайка, шайбы, гаечные ключи и изоляция. Процесс монтажа включает четыре пункта:

- Зачистить провода на 20-30 мм.

- Соответственно диаметру болта на каждой зачищенной жиле сформировать по кольцу.

- Надеть на болт элементы соединения в следующей последовательности: шайба, кольцо медного провода, шайба, кольцо алюминиевого провода, шайба. Затянуть все это дело гайкой.

- Заизолировать скрутку изолентой.

Теперь вопрос: можно ли скручивать таким способом алюминиевый и медный провода, когда соединяемых жил несколько? Разумеется, можно, но здесь основную роль играет длина болта. Между жилами из одного металла можно не укладывать промежуточные шайбы. Метод особенно хорош для соединения моножильных проводов.

Болтовое соединение не без минусов. Прежде всего, вы уже заметили, что оно слишком объемное, не везде такой узел поместится. Еще одна ситуация: довольно часто длины проводов, выходящих из коробки, не хватает для реализации этого метода. В таком случае придется использовать другие способы.

Винтовое соединение между алюминием и медью при помощи зажимов ЗВИ

Любой, кто когда-нибудь подключал люстру или светильник, наверняка уже встречался с такими винтовыми зажимами. ЗВИ подходят и в нашем случае:

- Очищаем провода от изоляции на половину длины клеммы.

- Вставляем очищенные концы в клеммник с противоположных сторон.

- Затягиваем винты. Важно не перетянуть, иначе болт может раздавить алюминиевый проводник.

Вставляя провода в клеммник, постарайтесь избежать соприкасания жил из разного металла.

Использование самозажимных клемм универсального назначения

К таким устройствам относятся популярные клеммники фирмы Wago. Уж сколько вокруг них копий поломано, а большинство электриков продолжают ими пользоваться, тем более, это не самый плохой вариант.

Компания производит специальные модели, которые комплектуются контактной пастой «Alu-plus». Она устраняет оксидную пленку в момент зажима и обеспечивает в последующем защиту от электролитической коррозии. Так что в нашем случае можно соединять алюминиевые и медные провода вместе без риска окисления в зоне контакта.

Определить модель с пастой просто – на упаковке нанесены литеры «Al Cu». Нас интересуют следующие серии:

- 2273-242; 2273-243; 2273-244; 2273-245; 2273-248.

- 773-302; 773- 304; 773-306; 773-308.

- 273-503.

- 224-111; 224-122.

Выбор модели зависит от условий применения. Количество подключаемых проводников, на которое рассчитана клемма, определяется по последней цифре индекса. Для сборки узла достаточно выполнить два простых действия:

- Снять с провода изоляцию на длину, которая указана на корпусе клеммника.

- Вставить каждую очищенную жилу в свое гнездо до упора. Наблюдать, зашел ли провод до конца, можно сквозь прозрачный корпус клеммы.

Такие клеммники производитель позиционирует как одноразовые, т.е за ненадобностью узла клеммы просто обрезают. Но мы не привыкли отступать – если потихоньку вращать провода в разные стороны, то они выходят из гнезда. К сожалению, часть пасты «Alu-plus» все-таки останется внутри клеммы, но ее можно купить отдельно.

Как безопасно соединить медный и алюминиевый провод, используя зажимы типа «орех»

Собственно, «орехом» этот зажим назвали электрики, поскольку внешне на него похож. На самом деле он называется «сжим ответвительный». Их часто можно встретить в этажных распредщитах. Там зажимы служат для отвода напряжения в квартиру от магистральной линии. Зная сечение провода, мы сможем грамотно подобрать типоразмер сжима, таблица поможет сделать это моментально.

Соединение проводников происходит так:

- Снять стопорные кольца и разобрать корпус «ореха».

- Зачистить проводники на длину контактной плашки.

- Вставить провода в пазы металлической плашки с разных сторон. Между медью и алюминием должна быть прокладка из металла, это исключит прямой контакт металлов.

- Теперь можно скручивать алюминиевые и медные провода внутри плашки, т.е. затягивать болты.

- Вставить соединение в корпус, и установить на место стопорные кольца.

Скрутка через слой свинцово-оловянного припоя

Обычная скрутка, которую умеют делать с детства все без преувеличения. Но здесь медь нужно обработать свинцово-оловянным припоем, чтобы предотвратить ее прямой контакт с алюминием.

Скручивать необходимо с осторожностью, иначе алюминиевая жила сломается при чрезмерной нагрузке. Контактный узел тщательно изолируют, отлично с этим справляется термоусадочная трубка. Мягко говоря, метод слегка устаревший, но когда есть необходимость быстро обеспечить соединение, он вполне приемлем.

Итоги

Безусловно, здесь мы рассмотрели не все способы соединения проводов из меди и алюминия, а только самые доступные. Например, есть еще метод опрессовки с применением обжимных гильз. Никто не спорит, что он надежен и долговечен, но нуждается в наличии специального инструмента, который не всегда есть под рукой.

Правда, некоторые умудряются сделать обжим при помощи плоскогубцев или зубила и молотка, только о качестве контакта в этом случае говорить не приходится. Преимущество перечисленных технологий, прежде всего, в доступности и простоте реализации.