Пленочная защита трансформаторного масла

Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств

Состояние отечественной электроэнергетики в последние 15 лет характеризуется стремительным ростом количества и мощности потребителей электроэнергии, который значительно опережает замедленное развитие генерирующего оборудования и электрических сетей.

В условиях нехватки генерирующих мощностей, наличия изношенного оборудования электростанций и подстанций, плачевного состояния магистральных и распределительных электросетей электросетевые компании фактически ведут борьбу за выживание. В ряде случаев объекты электросетевого хозяйства просто становятся бесхозными (например, в зоне ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2009 г. выявлено 1656 таких объектов — воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, а также комплектных трансформаторных подстанций). Необходимого запаса в 10–15 % мощностей для устойчивой работы энергосистем уже нет, а существующий минимальный резерв может быть исчерпан в ближайшие годы («Энергетика и промышленность России». 2006. № 6, 2009. № 19).

В период экстенсивного развития электрических сетей, начатого в 60-е годы прошлого века, главное внимание уделялось упрощенным решениям, таким как ввод однотрансформаторных подстанций, организация их одностороннего питания, сооружение ВЛ на механически непрочных деревянных опорах, применение упрощенных и ненадежных механических устройств релейной защиты и автоматики и т. д. В результате в 80-е годы была достигнута высокая плотность электрических сетей с упрощенными, недостаточно надежными элементами и экономически все менее эффективными и морально устаревшими основными фондами.

С другой стороны, если ранее (до создания РАО «ЕЭС России») при проектировании электрических сетей и решении вопросов надежности и экономичности их работы за основу брались технические данные об установленной (трансформаторной) мощности и единовременных нагрузках источников и приемников электроэнергии, длине линии электропередачи, объемах и потерях вырабатываемой и потребляемой электроэнергии, износе оборудования и т. п., то в период деятельности холдинга основными факторами стали размеры инвестиционных вливаний в энергетику, биржевые котировки акций энергопредприятий и другие чисто коммерческие показатели.

В настоящее время стало очевидным, что такой подход к решению проблем в электроэнергетической отрасли не только себя не оправдал, но, помимо все большего износа энергетического оборудования, привел к широкомасштабным авариям, массовым хищениям электроэнергии, введению несуразно большой платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и к ряду других негативных явлений.

Чем больше потребителей электрической энергии подключаются к сетям энергоснабжающих организаций, тем больше увеличивается дефицит мощности генерирующего оборудования. В условиях такого дефицита мощности присоединение потребителей к электросетям возможно только при строительстве новых или модернизации существующих генерирующих источников. Для этого нужны огромные средства. Поэтому с целью ликвидации дефицита мощности для потребителей электрической энергии была введена непомерно высокая плата за подключение к электросетям. Это, в свою очередь, вызвало масштабный рост хищений электроэнергии и, соответственно, привело к очередному витку увеличения дефицита мощности из-за неучтенных нагрузок.

Высокий физический и моральный износ электрооборудования, отсутствие новых научно-исследовательских и конструкторских разработок в области оборудования электростанций, подстанций и электрических сетей, в том числе средств релейной защиты, автоматики и микропроцессорной техники вызывают справедливые нарекания со стороны обслуживающего оперативного и оперативно-ремонтного персонала энергетических предприятий.

В этих условиях особую роль приобретают вопросы улучшения организации и повышения качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, которым и посвящена настоящая книга.

Большой вклад в систематизацию вопросов эксплуатации оборудования электрических подстанций внесли ведущие отечественные специалисты в этой области А. А. Филатов, А. В. Белецкий и другие.

Книги А. А. Филатова [21–24] до сих пор являются настольным учебно-производственным пособием для оперативного и оперативно-ремонтного персонала подстанций и распределительных устройств высокого напряжения. Именно поэтому при формировании структуры и содержания данной книги использованы материалы указанных выше трудов А. А. Филатова. Вместе с тем, с учетом требований новых и переработанных нормативно-технических документов в области технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, выпущенных в последние годы (в частности, правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и др.), в книгу включен обширный дополнительный материал, составивший ряд новых глав и разделов.

Книга состоит из введения, тринадцати глав, перечня принятых сокращений и списка литературы.

В главе 1 приведены общие требования к организации работ по техническому обслуживанию электрических подстанций и распределительных устройств; рассмотрены структура и система организации электроэнергетической отрасли, структура оперативно-диспетчерского управления; дана классификация понятий и описана нормативно-техническая документация по эксплуатации электрических подстанций и распределительных устройств.

Глава 2 посвящена собственно вопросам эксплуатации оборудования подстанций, главным образом, силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

В главах 3–8 рассмотрены особенности технического обслуживания синхронных компенсаторов, масляных и воздушных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, конденсаторов связи, разрядников, ограничителей перенапряжения, реакторов и кабелей, элементов распределительных устройств, цепей оперативного тока и устройств релейной защиты и автоматики.

В главе 9 описаны методы и порядок выполнения фазировки в электрических сетях.

В главе 10 изложены порядок и последовательность выполнения оперативных переключений на подстанциях.

Глава 11 посвящена вопросам предупреждения и устранения аварийных ситуаций в электрических сетях, порядку организации работ при ликвидации аварий, анализу причин возникновения аварийных ситуаций, а также действиям персонала при аварийном отключении оборудования подстанций и электрических сетей.

В главе 12 дан перечень необходимой оперативной документации.

В главе 13 изложены принципы организации работы с персоналом энергетических предприятий, регламентированные действующими правилами и нормами.

Книга адресована административно-техническому, оперативному и оперативно-ремонтному персоналу энергетических предприятий, связанному с организацией и выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту, наладке и испытанию оборудования электрических подстанций и распределительных устройств.

Глава 1. Общие требования к организации работ по техническому обслуживанию электрических подстанций и распределительных устройств

1.1. Структура электроэнергетической отрасли

Электроэнергетика является важнейшей фундаментальной отраслью народного хозяйства, обеспечивающей нормальную деятельность всех других отраслей экономики, функционирование социальных структур и необходимые условия жизни населения.

Согласно ГОСТ 19431—84 электроэнергетика представляет собой раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии.

Энергетическая система (энергосистема) — это совокупность электрических станций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этой системой (ГОСТ 21027-75).

Пленочная защита силового трансформатора

Более совершенным методом защиты трансформатора, по сравнению с азотной, является пленочная. В этом случае эффект, который дает дегазация масла, полностью используется, что обеспечивает длительную стабильность свойств трансформаторного масла во время работы трансформатора. Кроме того, упрощается технология обработки масла, так как исключается процесс азотирования и облегчается работа эксплуатационного персонала во время работы трансформатора.

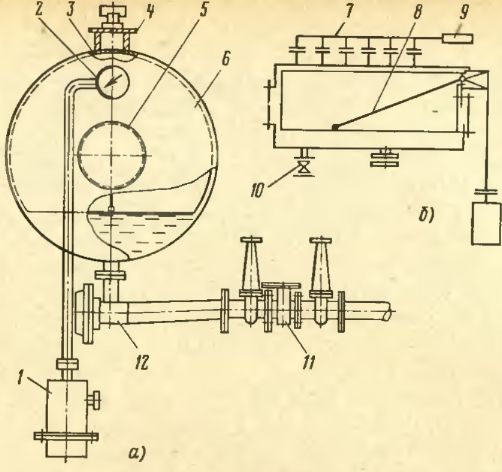

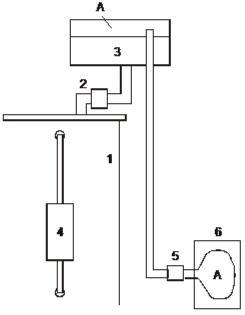

Принцип работы пленочной защиты заключается в следующем: из масла и твердой изоляции удаляется газ. Герметизация трансформатора осуществляется с помощью эластичной емкости, установленной в расширителе трансформатора. Таким образом, обеспечивается более надежная защита изоляции трансформатора, так как исключается не только возможность окисления и увлажнения масла, но в значительной мере уменьшается вероятность возникновения электрических разрядов, центрами развития которых, как правило, являются газовые включения. На трансформаторах с пленочной защитой, так же, как и на трансформаторах без нее устанавливаются фильтры непрерывной регенерации. На рис. 1 показана схема пленочной защиты трансформатора. Наружная поверхность эластичной емкости имеет те же размеры и форму, что и внутренняя поверхность расширителя. Воздух или азот поступает внутрь эластичной емкости через осушитель. Внутри расширителя эластичная емкость подвешивается на петлях. При увеличении объема масла в расширителе газ из емкости вытесняется в атмосферу или в емкость с азотом, а при уменьшении объема масла, наоборот, засасывается в эластичную емкость. Расширитель трансформатора с пленочной защитой имеет патрубки для соединения с трансформатором и для доливки масла, петли для крепления эластичной емкости, газосборочный коллектор и монтажные люки. Внутри эластичной емкости установлен рычаг стрелочного маслоуказателя для контроля за уровнем масла в расширителе. Газосборочный коллектор служит для выпуска воздуха из пространства между эластичной емкостью и расширителем во время монтажа. Во время эксплуатации коллектор с помощью реле, реагирующего на появление газа в нем, служит для контроля герметичности расширителя и эластичной емкости. В верхней части расширителя установлено реле поплавкового типа, которое должно подавать сигнал в случае повреждения эластичной емкости. Для более надежной герметизации трансформатора с пленочной защитой вместо предохранительной трубы устанавливается предохранительный клапан.

Рис. 1. Пленочная защита:

а — расположение эластичной емкости в расширителе; б — принципиальная схема работы трансформатора с пленочной защитой; I воздухоосушитель; 2 — стрелочный маслоуказатель; 3 — эластичная емкость; 4 — подсоединительный патрубок; 5 — монтажный люк; 6 — расширитель; 7 — сборный коллектор; 8 — рычаг маслоуказателя; 9 — реле поплавкового типа; 10 — кран для доливки масла; 11 — реле газовое; 12 — отсечный клапан

До монтажа эластичную емкость надо хранить при температуре от — 20 до +25° С в развернутом виде в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Внутренняя поверхность расширителя должна быть чистой, без острых краев и заусенцев. Эластичную емкость заводят в расширитель и подвешивают на петлях за металлические кольца, установленные в патрубках. Заливаемое в трансформатор масло должно содержать влаги примерно 0,0008% и газа около 0,05% по объему. Конструкция расширителя и эластичной емкости не рассчитана на вакуум, поэтому заливка расширителя маслом производится без вакуумирования расширителя дегазационной установкой, причем насос дегазационной установки должен обеспечить подачу дегазированного масла в расширитель, преодолев перепад давления между остаточным давлением в установке и атмосферой. Чтобы удалить воздух из расширителя, его заполняют маслом до тех пор, пока масло не покажется в пробке реле. Затем масло сливают. По мере уменьшения объема масла в расширителе эластичная емкость опускается, плотно облегая внутреннюю поверхность расширителя.

Рис. 2 Кривые изменения концентрации влаги в масле и растворенного в нем воздуха в зависимости от времени эксплуатации трансформатора 417 МВХА, 500 кВ, оборудованного пленочной защитой:

I — содержание влаги, % по массе; 2- содержание воздуха, % по объему

Заливка масла в трансформатор производится под вакуумом через промежуточную емкость. Заливка прекращается, когда масло появится в промежуточной емкости. Трансформатор соединяют с расширителем только после отключения вакуумного насоса. Во время эксплуатации необходимо следить за состоянием расширителя, эластичной емкости (не произошло ли нарушения герметичности) и за остаточным содержанием газа в трансформаторном масле. Причем если будет определяться не только количество газа, но и его состав, то это позволит определить повреждения, развивающиеся в изоляции значительно раньше, чем сработает газовое реле. На рис. 2 показаны кривые изменения концентрации влаги и газа в трансформаторах с пленочной защитой. Результаты анализа масла из трансформаторов с пленочной защитой приведены в табл. 1.

Таблица 1

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1

- 2

- 3

- 4

- » .

- 89

Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств

Состояние отечественной электроэнергетики в последние 15 лет характеризуется стремительным ростом количества и мощности потребителей электроэнергии, который значительно опережает замедленное развитие генерирующего оборудования и электрических сетей.

В условиях нехватки генерирующих мощностей, наличия изношенного оборудования электростанций и подстанций, плачевного состояния магистральных и распределительных электросетей электросетевые компании фактически ведут борьбу за выживание. В ряде случаев объекты электросетевого хозяйства просто становятся бесхозными (например, в зоне ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2009 г. выявлено 1656 таких объектов — воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, а также комплектных трансформаторных подстанций). Необходимого запаса в 10–15 % мощностей для устойчивой работы энергосистем уже нет, а существующий минимальный резерв может быть исчерпан в ближайшие годы («Энергетика и промышленность России». 2006. № 6, 2009. № 19).

В период экстенсивного развития электрических сетей, начатого в 60-е годы прошлого века, главное внимание уделялось упрощенным решениям, таким как ввод однотрансформаторных подстанций, организация их одностороннего питания, сооружение ВЛ на механически непрочных деревянных опорах, применение упрощенных и ненадежных механических устройств релейной защиты и автоматики и т. д. В результате в 80-е годы была достигнута высокая плотность электрических сетей с упрощенными, недостаточно надежными элементами и экономически все менее эффективными и морально устаревшими основными фондами.

С другой стороны, если ранее (до создания РАО «ЕЭС России») при проектировании электрических сетей и решении вопросов надежности и экономичности их работы за основу брались технические данные об установленной (трансформаторной) мощности и единовременных нагрузках источников и приемников электроэнергии, длине линии электропередачи, объемах и потерях вырабатываемой и потребляемой электроэнергии, износе оборудования и т. п., то в период деятельности холдинга основными факторами стали размеры инвестиционных вливаний в энергетику, биржевые котировки акций энергопредприятий и другие чисто коммерческие показатели.

В настоящее время стало очевидным, что такой подход к решению проблем в электроэнергетической отрасли не только себя не оправдал, но, помимо все большего износа энергетического оборудования, привел к широкомасштабным авариям, массовым хищениям электроэнергии, введению несуразно большой платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и к ряду других негативных явлений.

Чем больше потребителей электрической энергии подключаются к сетям энергоснабжающих организаций, тем больше увеличивается дефицит мощности генерирующего оборудования. В условиях такого дефицита мощности присоединение потребителей к электросетям возможно только при строительстве новых или модернизации существующих генерирующих источников. Для этого нужны огромные средства. Поэтому с целью ликвидации дефицита мощности для потребителей электрической энергии была введена непомерно высокая плата за подключение к электросетям. Это, в свою очередь, вызвало масштабный рост хищений электроэнергии и, соответственно, привело к очередному витку увеличения дефицита мощности из-за неучтенных нагрузок.

Высокий физический и моральный износ электрооборудования, отсутствие новых научно- исследовательских и конструкторских разработок в области оборудования электростанций, подстанций и электрических сетей, в том числе средств релейной защиты, автоматики и микропроцессорной техники вызывают справедливые нарекания со стороны обслуживающего оперативного и оперативно-ремонтного персонала энергетических предприятий.

В этих условиях особую роль приобретают вопросы улучшения организации и повышения качества технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, которым и посвящена настоящая книга.

Большой вклад в систематизацию вопросов эксплуатации оборудования электрических подстанций внесли ведущие отечественные специалисты в этой области А. А. Филатов, А. В. Белецкий и другие.

Книги А. А. Филатова [21–24] до сих пор являются настольным учебно-производственным пособием для оперативного и оперативно-ремонтного персонала подстанций и распределительных устройств высокого напряжения. Именно поэтому при формировании структуры и содержания данной книги использованы материалы указанных выше трудов А. А. Филатова. Вместе с тем, с учетом требований новых и переработанных нормативно-технических документов в области технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, выпущенных в последние годы (в частности, правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и др.), в книгу включен обширный дополнительный материал, составивший ряд новых глав и разделов.

Книга состоит из введения, тринадцати глав, перечня принятых сокращений и списка литературы.

В главе 1 приведены общие требования к организации работ по техническому обслуживанию электрических подстанций и распределительных устройств; рассмотрены структура и система организации электроэнергетической отрасли, структура оперативно-диспетчерского управления; дана классификация понятий и описана нормативно-техническая документация по эксплуатации электрических подстанций и распределительных устройств.

Глава 2 посвящена собственно вопросам эксплуатации оборудования подстанций, главным образом, силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

В главах 3–8 рассмотрены особенности технического обслуживания синхронных компенсаторов, масляных и воздушных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, конденсаторов связи, разрядников, ограничителей перенапряжения, реакторов и кабелей, элементов распределительных устройств, цепей оперативного тока и устройств релейной защиты и автоматики.

В главе 9 описаны методы и порядок выполнения фазировки в электрических сетях.

В главе 10 изложены порядок и последовательность выполнения оперативных переключений на подстанциях.

Глава 11 посвящена вопросам предупреждения и устранения аварийных ситуаций в электрических сетях, порядку организации работ при ликвидации аварий, анализу причин возникновения аварийных ситуаций, а также действиям персонала при аварийном отключении оборудования подстанций и электрических сетей.

В главе 12 дан перечень необходимой оперативной документации.

В главе 13 изложены принципы организации работы с персоналом энергетических предприятий, регламентированные действующими правилами и нормами.

Книга адресована административно-техническому, оперативному и оперативно-ремонтному персоналу энергетических предприятий, связанному с организацией и выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту, наладке и испытанию оборудования электрических подстанций и распределительных устройств.

Глава 1. Общие требования к организации работ по техническому обслуживанию электрических подстанций и распределительных устройств

1.1. Структура электроэнергетической отрасли

Защита трансформаторного масла

3. Защита трансформаторного масла

Одним из самых капризных элементов масляного трансформатора является само масло. Оно должно удовлетворять ряду жестких требований.

Диэлектрическая прочность должна быть для аппаратов:

- до 15 кВ включительно — 30 кВ,

- от 15 до 35 кВ — 35 кВ,

- от 60 до 220 КБ — 45 кВ,

- от 330 до 500 кВ — 55 кВ,

- 750 кВ — 60 кВ.

Испытания проводятся в стандартном сосуде, содержащем полусферические электроды с расстоянием 2 мм.

Кислотное число: в 1 г масла не должно быть больше 0,03 мг КОН.

Температура вспышки не должна быть ниже 135°С.

Вязкость кинематическая, сСт, при 20°С — не более 30, при 50°С — не более 9.

Температура застывания не выше -50°С.

Тангенс угла диэлектрических потерь в % не более: при 20°С — 0,2%, при 70°С — 2,0%.

Здесь приведены только некоторые требования к маслу согласно ТУ 38-101-281-72. Для различных типов масел, масел разных заводов из нефти разного происхождения существуют различные нормы. Поставка свежего масла с завода обычно сопровождается соответствующим сертификатом на него. Масло неизвестного происхождения без документов использовать ни в коем случае нельзя: во-первых, его параметры и состав могут не подходить к данным условиям; во-вторых, смешение двух различных масел, по отдельности даже очень хороших, может привести к полной потере качества смеси масел.

Основным врагом масла является влага, опасен маслу и кислород воздуха. Поэтому масло в трансформаторах отделяют от воздуха различными затворами и обезвоживают перед заливкой в трансформатор, посла заливки, а также во все время работы трансформатора.

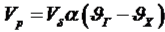

В процессе работы трансформатор нагревается, при отключении охлаждается. Это сопровождается изменением объема масла в трансформаторе. При расширении масло вытесняется в маслорасширитель (рис.3), который соединен о верхней крышкой бака трансформатора. Объем расширителя должен быть достаточным, чтобы принять нагретое масло. Необходимый объем расширителя вычисляется по следующей формуле:  ,

,

где  (м3) — объем масла в трансформаторе;

(м3) — объем масла в трансформаторе;  =0,0007 — температурный коэффициент расширения масла;

=0,0007 — температурный коэффициент расширения масла;  (°С)=65-70°С — температура горячего масла;

(°С)=65-70°С — температура горячего масла;  (°С)= -35 — -40°С — минимальная температура воздуха зимой.

(°С)= -35 — -40°С — минимальная температура воздуха зимой.

Рис.3. Расширитель трансформатора: а — продольный разрез по расширителю, б — вид сбоку. 1 — трубка маслоуказателя; 2 — дыхательный конец трубки маслоуказателя; 3 — дыхательная трубка расширителя; 4 — патрубок для присоединения к трансформатору; 5 — пробка заливочного отверстия; 6 — отстойник масла для сбора осадка; 7 — выхлопная труба; 8 — предохранительная диафрагма (рвется или ломается при повышении давления); 9 — трубка, соединяющая выхлопную трубу и расширитель; 10 — сливной краник; II — газовое реле; 12 — бак трансформатора

Если принять перепад температур в 100-110°С, то полезный объем расширителя должен быть 7-8%, а полный объем — 8-9% объема масла в трансформаторе.

На расширителе есть маслоуказателъ в виде стеклянной трубки или прибора с круглой шкалой, кинематически связанный с поплавком внутри расширителя.

В любом случае на маслоуказателе нанесены три черты, соответствующие уровням масла при температурах -35°; +15°; +35°С.

Азотная защита трансформаторного масла

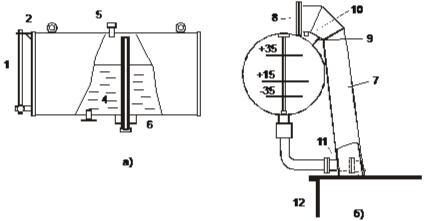

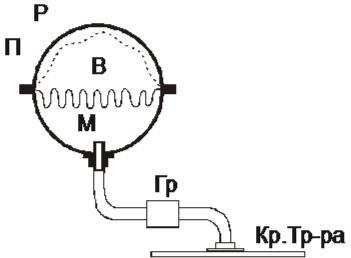

Трансформатор герметизирован полностью. Воздух заменен сухим азотом. Избыточный азот при расширении масла вытесняется в эластичную емкость (рис.4).

Объем емкости для расширения азота выбирается из расчета

(м3),

(м3),

где  (т) — масса масла в трансформаторе.

(т) — масса масла в трансформаторе.

Рис.4. Азотная защита трансформатора: А — азот, 1-бак трансформатора, 2 — газовое реле, 3 — расширитель, 4 — термосифонный осушитель, 5- запорный вентиль, 6 — емкость для эластичного мешка с азотом

Со временем масло насыщается азотом. Это не безвредно для изоляции трансформатора: при нагревании выделяются пузырьки азота, которые могут сильно ухудшить диэлектрическую прочность изоляции.

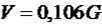

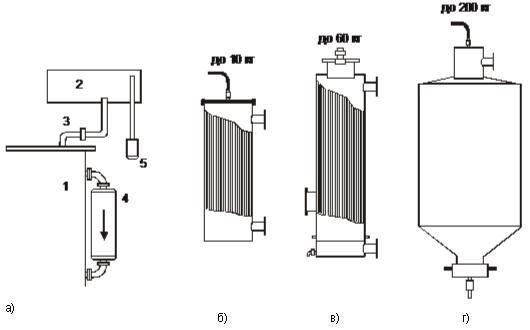

Пленочная защита трансформаторного масла

Наиболее совершенной является пленочная защита масла трансформатора. Расширитель изготавливается разъемным. Он наполняется маслом точно до разъема и накрывается маслостойкой пластиковой пленкой. Пленка собрана в складки., .При расширении масла пленка надувается пузырем, но с каким-либо газом масло в соприкосновение не приходит, и его качество (дегазованность) сохраняется полностью (рис.5).

Рис.5. Пленочная зашита трансформаторного масла: Кр. Тр-ра — крышка трансформатора; ГР -газовое реле; Р -расширитель; М — масло; В — воздух; П — пленка, разделяющая масло и воздух

Рис.5. Термосифоны для сушки масла трансформатора: а — установка термосифона, б-г — конструкции термосифонов на 10 — 200 кг адсорбента силикагеля. I — бак трансформатора; 2 — расширитель; 3 — газовое реле; 4 — термосифонный фильтр; 5 — воздухоосушителъ на. дыхательной трубке

Защита масла от увлажнения выполняется посредством термосифонных фильтров ТСФ (рис.5). ТСФ — это сосуд, наполненный адсорбентом — обычно силикагелем или алюмогелем — веществом, впитывающим в свои поры влагу, но не вступающим с ним в химическую реакцию. Когда силикагель насытится водой, его заменяют на свежий, а влажный сушат при 400-500°С.

В адсорбент добавляется 3% хлористого кобальта. Его нормальный цвет — голубой. При насыщении силикагеля влагой индикатор становится розовым. За цветом индикатора можно наблюдать через окно ТСФ.

Количество адсорбента — около 1% масла в трансформаторе. Для мощных трансформаторов — 0,75%.

Масло циркулирует через ТСФ естественным путем: горячее масло поступает сверху ТСФ и, остывая, опускается вниз, отдавая по пути влагу силикагелю.

6. Защита трансформаторного масла от окисления

Одним из врагов масла является кислород. Он разлагает масло и окисляет его. Продукты окисления ухудшают диэлектрические свойства масла.

Для защиты масла применяются антиокислителъные присадки. Применяется присадка 2,6-дитретичный бутилпаракрезол (ДБПК). Хорошие результаты даст пирамидон в количестве 0,32% массы масла. Срок службы масла увеличивается до 4-5 лет.

Защита трансформатора от перенапряжения и перегрузки

Среди электроустановок, применяемых для преобразования и передачи электроэнергии, трансформаторы являются наиболее дорогими устройствами. Тем не менее они способны работать без перебоя в течении всего срока эксплуатации, и даже более того, но при условии, что на прибор не будут воздействовать аварийные режимы. Для борьбы с любыми нарушениями нормальной работы на практике применяется защита трансформаторов.

Виды повреждений

В связи с тем, что трансформатор включается в работу совместно с другими устройствами, любые повреждения на питающей линии, в низковольтных цепях или внутри бака одинаково опасны.

Среди актуальных видов аварий следует отметить следующие:

- Короткое замыкание между обмотками;

- Замыкание обмотки на корпус;

- Межфазные замыкания в линии;

- Межвитковые замыкания;

- Повреждение встроенного оборудования;

- Перегрев мест подключения, электрических контактов;

- Обрыв в цепи, нарушение целостности точек подключения или обмоток;

- Нарушение крепления железа, расшихтовка листов при ослаблении стяжек ярма с последующим перекрытием или разрушением витков.

Деление защит трансформаторов на основные и резервные

Любой вид повреждения в трансформаторе несет потенциальную опасность, как целостности оборудования, так и надежности работы всей энергосистемы. Поэтому крайне важно грамотно отстраивать работу защит на электростанциях, тяговых и трансформаторных подстанциях, местных КТП и ТП. Для этой цели защита трансформатора условно подразделяется на две категории – основную и резервную.

Основная защита – это такой вид автоматики, который направлен на анализ внутреннего состояния трансформатора (обмоток, железа, дополнительного оборудования). Данный тип охватывает как само устройство, так и прилегающие к нему шины, провода и т.д.

Резервная защита охватывает те нарушения в работе, которые происходят за пределами трансформатора, но могут непосредственно повлиять на его проводники и внутренние элементы. Это всевозможные перегрузки, замыкания и перенапряжения в линиях, на смежных устройствах и т.д.

Рис. 2. Основные и резервные защиты

Рис. 2. Основные и резервные защиты

Разновидности защит и их суть

Все защиты для трансформаторов должны обладать достаточным быстродействием, чтобы вовремя отключить опасный режим. Так как при возникновении сверхбольших электрических величин он запросто приведет к разрушению изоляции, отпуску металла, возгораниям и прочим неприятным последствиям.

Для предотвращения перегрузок выполняется установка того или иного вида защиты на трансформатор. Какая именно защита используется на понижающих подстанциях, в оборудовании распределительных устройств, определяется местными условиями и особенностями режима работы.

Продольная дифференциальная защита

Область применения дифференциальной токовой защиты охватывает как сам силовой трансформатор, так и окружающие его присоединения вплоть до измерителей токовой нагрузки. Нормальным режимом работы каждого трансформатора считается равномерное перераспределение нагрузки между всеми тремя фазами, когда электрический ток в каждой из них получается приблизительно одинаковым.

Продольные дифференциальные защиты осуществляют сравнение токовой нагрузки во всех фазах. Так как ток примерно одинаков, то их геометрическая сумма должна равняться нулю. В результате сравнения получается, что токовая составляющая отсутствует или слишком мала для реакции. Но, как только произойдет замыкание одной фазы или сразу между несколькими, токи в них перестанут компенсировать друг друга, и их сумма будет отличаться от нуля, сработает дифференциальная отсечка.

Рис. 3. Пример дифференциальной защиты

Рис. 3. Пример дифференциальной защиты

Релейная

Для предотвращения повреждения трансформаторов применяется достаточно большое количество релейных защит. Однако отдельного внимания заслуживает реле контроля уровня масла. Этот вид предусматривает контроль за состоянием изоляционной среды. Конструктивно реле представляет собой поплавок с контактами, который удерживается выше контактов цепи срабатывания.

Если аварийный режим приведет к утечке масла и последующему снижению менее нормы, после которой может произойти пробой, произойдет отключение. Может располагаться в основном баке или иметь резервную релейную защиту в расширителе, которая предварительно даст сигнал о начале процесса.

Тепловая

Основой для тепловой защиты в трансформаторах служит классическая термопара. Место ее расположения определяется типом устройства, его мощностью и габаритами, так как перегрев может привести к нарушению изоляционных свойств, привести к термическому расширению масла.

К наиболее эффективным местам размещения относятся:

- в верхней части бака;

- у высоковольтных вводов;

- в обмотках.

Имеет две ступени – первая производит включение резервных вентиляторов или других средств охлаждения. Вторая, если первой не удалось сбросить перегрев ниже предельного значения, производит отключение трансформатора.

Токовая отсечка

Данный вид защиты применяется для отключения повреждения, которое могло возникнуть внутри трансформатора. Она размещается со стороны вводов защищаемого трансформатора, однако воздействие охватывает все обмотки, с которых может быть подано напряжение. Особенностью ее применения является схема питания, которая используется в соответствующей линии.

Так для трехфазных цепей с изолированной нейтралью токовая отсечка должна устанавливаться в двух фазах. А при использовании цепей с глухозаземленной нейтралью защита должна применяться в каждом фазном присоединении. При отключении трансформатора полностью отсутствует какая-либо выдержка времени.

Недостатком отсечки является срабатывание исключительно на токи большой величины. Поэтому некоторые межфазные КЗ, межвитковых или КЗ на землю в цепи с изолированной нейтралью могут остаться незамеченными. На практике это один из самых простых способов, отключающих трансформатор в аварийном режиме.

Газовая защита

Газовое реле, как вид защиты, нашло широкое применение в маслонаполненных трансформаторах, где роль диэлектрика, разделяющего токоведущие элементы и заземленную конструкцию корпуса, выполняет трансформаторное масло. В нормальном режиме работы понижающие трансформаторы не воздействуют на жидкий диэлектрик, и масло пребывает в постоянном физическом состоянии.

Но, в случае возникновения межвитковых замыканий, контакта проводников со сталью или других ситуаций внутри бака горение дуги или разогрев металла приводит к локальному закипанию масла. От этого места и начинается выделение газов, которые поднимаются в верхнюю точку емкости.

Рис. 5. Пример газовой защиты

Рис. 5. Пример газовой защиты

Для всей емкости верхняя точка – это расширительный бак, поэтому устанавливают газовое реле в соединительной трубе между расширителем и баком трансформатора. Конструктивно газовая защита представляет собой поплавок, с двумя контактами. При погружении в масло поплавок находится в незамкнутом положении. Как только выделившиеся газы поднимутся по трубе, поплавок упадет и замкнет контакты, масляный трансформатор отключится.

Струйная защита

Используется в трансформаторах с первичными и вторичными обмотками на 110, 35, 10, 6, 3,3кВ, где присутствует возможность переключения величины напряжения под нагрузкой. Устройство РПН, как правило, размещается в отдельном баке внутри основного, который изолирует его от высоковольтных обмоток. Переключение позиций РПН под нагрузкой может обуславливать как штатные коммутационные явления, так и аварийные. Последние приводят к выбросу масла от бака к расширителю.

Для реакции на такие повреждения и устанавливается струйная защита, так как поток масла от РПН активирует измерительный датчик. Далее происходит отключение выключателя, который обесточит обмотки трансформатора.

Максимальная токовая защита

Максимальная токовая защита применяется для срабатывания в ответ на токи КЗ, расположенные в непосредственной близости к источнику. Сюда относятся повреждения как на обмотках, так и на ближайших шинах подстанции, в окружающем оборудовании и ит.д.

На практике выделяют большое количество вариантов исполнения МТЗ:

- От внутренних и внешних КЗ;

- МТЗ с комбинированным пуском по напряжению;

- МТЗ с пуском по напряжению и фильтром напряжения обратной последовательности;

- Обратной последовательности комбинированная с устройством против трехфазных КЗ;

Помимо аварийных режимов для МТЗ может устанавливаться режим защиты от перегрузки. Для этого устанавливается ток срабатывания в определенных пределах. Уставка выбирается исходя из максимального значения нагрузки, чтобы не происходило срабатывания автоматического выключателя в нормальном режиме работы.

Токовая защита нулевой последовательности

Предназначена для защиты трансформатора от возможного замыкания как одной, так и двух фаз на землю. Это те ситуации, когда в трехфазной системе нарушится симметрия нагрузки и относительно нулевой точки сумма токов больше не будет равна нулю.

Равновесие системы нарушится, что и спровоцирует отключение питания спустя заданный временной промежуток. Часто комбинируется с АПВ, тогда через несколько секунд происходит повторное включение выключателя, на случай если замыкание самоустранилось.

Специальная резервная защита

Специальная резервная защита предназначена для автономного резервирования МТЗ по токовым цепям. Может использоваться как по высокой, так и по низкой стороне трансформатора. Их действие нацелено на первичные и вторичные максимальные токи, которые могут возникнуть в непосредственной близости от защищаемого объекта. Работа СРЗ, как правило, имеет выдержку по времени относительно основных МТЗ по стороне 110 – 220 кВ.

Токовая ступенчатая защита

Как и предыдущий вариант, представляет собой разновидность МТЗ, которая выстраивается в ключе последовательности срабатывания для разных обмоток. Широко используется в цепях, где потребители подключаются к источнику с большими пусковыми токами. Однако чувствительность максимальной защиты имеет дополнительную привязку к напряжению, что и обеспечивает блокировку автоматического отключения в случае запитки слишком мощной нагрузки, так как просадка напряжения не достигает установленного предела.

Ступени отстраиваются с таким временным промежутком, чтобы воздействие на выключатели нагрузки производились после основной токовой защиты.

Защита от минимального напряжения

В случае снижения питающего напряжения возможны два варианта развития событий – удаленное короткое замыкание, которое другими защитами распознается как большая нагрузка или подключение слишком большой суммарной нагрузки. И тот и другой вариант пагубно сказывается на работе трансформатора, поэтому и при аварийном режиме, и при перегрузке устанавливается выдержка времени, после которой происходит один из таких вариантов:

- отключение аварийного участка;

- вывод неприоритетных потребителей из работы;

- автоматическое включение резерва.