Почему нельзя соединять медь и алюминий в электропроводке?

То, что в электротехнике нельзя напрямую соединять медные и алюминиевые проводники, не является секретом даже для многих обывателей, не имеющих никакого отношения к электрике. Со стороны тех же обывателей в адрес электриков-профессионалов часто звучит вопрос: «А почему?».

То, что в электротехнике нельзя напрямую соединять медные и алюминиевые проводники, не является секретом даже для многих обывателей, не имеющих никакого отношения к электрике. Со стороны тех же обывателей в адрес электриков-профессионалов часто звучит вопрос: «А почему?».

Почемучки любого возраста способны загнать в тупик кого угодно. Вот и здесь подобный случай. Типичный ответ профессионала: «Почему-почему… Потому что гореть будет. Особенно, если ток большой». Но это не всегда помогает. Так как вслед за этим часто следует другой вопрос: «А почему будет гореть? Почему медь со сталью не горит, алюминий со сталью не горит, а алюминий с медью – горит?»

На последний вопрос можно услышать разные ответы. Вот часть из них:

1) У алюминия и меди разный коэффициент теплового расширения. Когда через них проходит ток, они расширяются по-разному, когда ток прекращается, они остывают по-разному. В итоге серия расширений-сужений изменяет геометрию проводников, и контакт становится неплотным. А дальше уже в месте плохого контакта возникает нагрев, он ухудшается еще больше, появляется электрическая дуга, которая и довершает все это дело.

2) Алюминий образует на своей поверхности окисную непроводящую пленку, которая с самого начала ухудшает контакт, а дальше процесс идет по той же нарастающей: нагрев, дальнейшее ухудшение контакта, дуга и разрушение.

3) Алюминий и медь образуют «гальваническую пару», которая просто не может не перегреваться в месте контакта. И снова нагрев, дуга и так далее.

Где же правда, в конце-то концов? Что же там происходит, в месте соединения меди и алюминия?

Первый из приведенных ответов все-таки несостоятелен. Вот табличные данные по линейному коэффициенту теплового расширения для металлов, применяемых для электромонтажа:

медь – 16,6*10 -6 м/(м*гр. Цельсия);

алюминий – 22,2*10 -6 м/(м*гр. Цельсия);

сталь – 10,8*10 -6 м/(м*гр. Цельсия).

Очевидно, что если бы дело было в коэффициентах расширения, то самый ненадежный контакт был бы между стальным и алюминиевым проводником, ведь их коэффициенты расширения отличаются в два раза.

Но и без табличных данных ясно, что различия в линейном тепловом расширении относительно легко компенсируются применением надежных зажимов, создающих постоянное давление на контакт. Расширяться металлам, сжатым, например, при помощи хорошо затянутого болтового соединения, остается только в сторону, а перепады температуры не способны серьезно ослабить контакт.

Вариант с оксидной пленкой тоже не совсем верен. Ведь эта же самая оксидная пленка позволяет соединять алюминиевые проводники со сталью и с другими алюминиевыми проводниками. Да, конечно, рекомендуется применение специальной смазки против окислов, да, рекомендуется систематическая ревизия соединений с участием алюминия. Но ведь все это допускается и работает годами.

А вот версия с гальванической парой действительно имеет право на существование. Но здесь все-таки не обходится без окислов. Ведь медный проводник тоже достаточно быстро покрывается окислом с той лишь разницей, что окисел меди более-менее проводит ток.

Но если соединены медный и алюминиевый проводник, их окислы имеют возможность диссоциации, то есть распада на заряженные ионы. Диссоциация возможна благодаря естественной влаге, которая всегда есть в воздухе. Ионы окислов алюминия и меди, будучи частицами с разным электрическим потенциалом, начинают принимать участие в процессе течения тока. Начинается процесс, известный как «электролиз» (смотрите — Применение электролиза).

В ходе электролиза ионы переносят заряды и перемещаются сами. Но, кроме того, ионы – это ведь частицы металлов проводников. При их перемещениях металл разрушается, образуются раковины и пустоты. Особенно это касается алюминия. Ну, а там где есть пустоты и раковины, там уже нельзя иметь надежный электрический контакт. Плохой контакт начинает греться, становится еще хуже и так далее вплоть до возгорания.

Отметим, что чем влажнее окружающий воздух, тем более интенсивно протекают все перечисленные процессы. А неравномерное тепловое расширение и непроводящий слой окисла алюминия – это лишь отягчающие факторы, не более того.

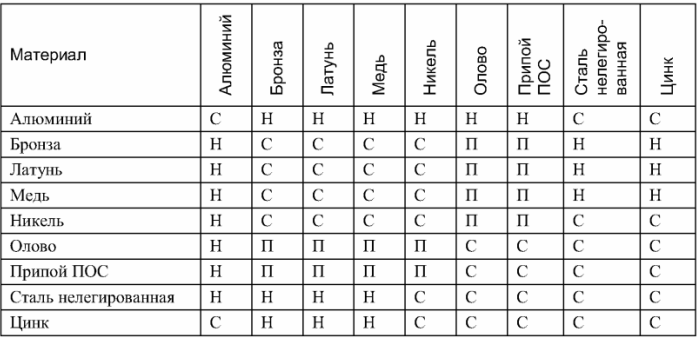

В дополнение к статье полезная табличка, в которой в наглядной форме показана совместимость и несовместимость отдельных металлов и сплавов при их соединении. Медь и алюминий между собой соединять нельзя, так как они несовместимы.

Совместимость некоторых металлов и сплавов

Примечание: С – совместимые, Н – несовместимые, П – совместимые при пайке, при непосредственном соединении образуют гальваническую пару.

Способы безопасного соединения медных и алюминиевых проводов в коробке квартиры: как делать нельзя, можно ли через клеммник

- Последствия от контакта меди и алюминия

- Правила соединения медных и алюминиевых проводов

- В чем сложность соединения напрямую

- Способы соединения

- С помощью болтов и стальных шайб

- С помощью скрутки

- С помощью клемм

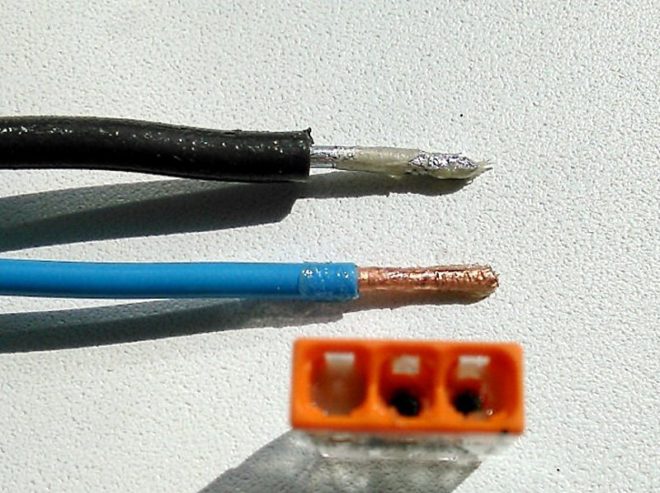

- С помощью клеммных колодок Wago

- С помощью заклепок

- С помощью паяльника

- Переходники для соединения

- Почему нельзя соединять напрямую

- Советы и рекомендации

В старых домах и квартирах делали алюминиевую электропроводку. Это объясняется невысокой ценой и доступностью указанного металла. Сейчас часто используют медные проводники, и возникает необходимость удлинить жилу или установить дополнительные розетки, осветительные приборы и т.д., но мало кто знает, как соединить алюминиевый и медный провод.

Последствия от контакта меди и алюминия

Рассмотрим возможные последствия на примере работы простой батарейки. Внутри нее есть 2 электрода и электролит. При взаимодействии металлов возникают химические процессы, потребляется или вырабатывается ток.

Чем дальше друг от друга металлы расположены в электрохимическом ряду, тем большее напряжение между ними возникнет во время химической реакции. Результатом этого будет разрушение металла, находящегося левее.

Если сравнивать никель и кадмий, то они находятся рядом (через один элемент). Разрушение последнего происходит медленно, батарейки или аккумуляторы обладают длительным сроком эксплуатации.

Алюминий и медь имеют большую разницу в формировании напряжений, поэтому находящийся намного левее Al будет быстро разрушаться. На его поверхности активно образовывается слой оксидов, что приводит к ухудшению контакта и его перегреву.

.jpg)

Правила соединения медных и алюминиевых проводов

Несмотря на то что не рекомендуется соединять медный и алюминиевый кабели, часто возникает такая необходимость. Безопасно решить вопрос можно несколькими способами:

- Размещением между проводниками третьего материала. Для этого лучше использовать неактивный металл, например латунь, чтобы не начинался электролиз. Сталь имеет высокую проводимость, поэтому место соединения все равно будет нагреваться. Такой вариант подходит только для сетей с небольшими нагрузками.

- Надежной защитой места контакта от влаги. Полностью герметизировать соединение сложно, и не всегда это получается надежно. Есть специальные пасты, препятствующие поступлению влаги и кислорода, поэтому провода не окисляются и электролиз не начинается.

В чем сложность соединения напрямую

Главная проблема при соединении меди и алюминия — развитие электрокоррозии. Если окружающая среда сухая, то при прямом соединении этих металлов ничего не происходит. Влага выступает в качестве электролита, создается «эффект батарейки». Происходит разрушение металлов, прежде всего алюминия, и в сети появляется обрыв, который приводит к короткому замыканию или возгоранию.

Способы соединения

Чтобы преодолеть описанные сложности, соединение медных и алюминиевых жил выполняют с помощью:

- прямого контакта (скрутки, заклепки, пайки, опрессовки);

- непрямого (болтового соединения, клеммников).

Предпочтительнее вторая группа. Если используются способы из первой, то провода рекомендуется предварительно облудить припоем.

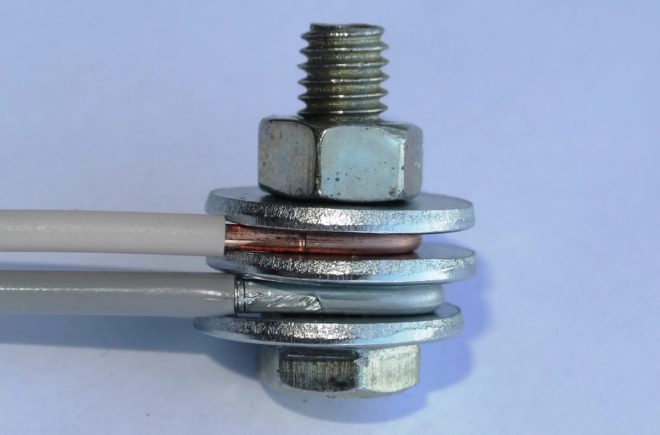

С помощью болтов и стальных шайб

Это доступный способ, необходимые элементы легко найти. Понадобятся стальные болты, например М4, М5, неоцинкованные шайбы и гайки.

Сначала на концах проводов удаляют изоляцию и загибают их в виде колец. На краях болта и между проводниками устанавливают шайбы и закручивают гайку. В результате получается соединение в виде бутерброда, не допускающее прямого контакта проводов.

Недостаток в том, что конструкция получается громоздкая, и при больших напряжениях она все равно нагревается.

С помощью скрутки

Этот метод удобен тем, что здесь нет никаких дополнительных элементов, но для соединения меди и алюминия его используют редко.

Если применения скрутки не избежать, то придерживаются следующих правил:

- концы проводов скручивают, взаимное обматывание одного вокруг другого не допускается;

- медную жилу покрывают оловом, особенно если она многопроводниковая;

- место контакта защищают влагоустойчивым составом (литолом, техническим вазелином и др.).

Скрутка бывает 3 видов:

- простая;

- бандажная — дает лучший результат;

- желобком.

Если диаметр соединяемых проводов до 1 мм, делают не менее 5 витков, а для жил большего сечения — не меньше 3.

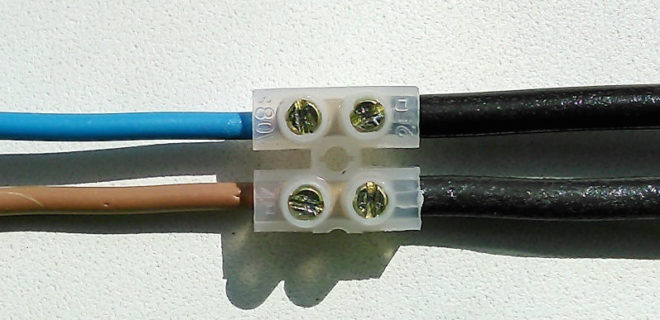

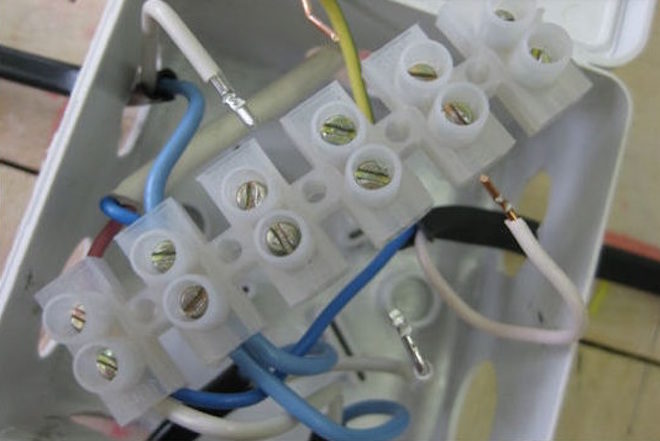

С помощью клемм

Контактная группа клеммника (латунная трубка с винтами) находится в защитном пластиковом корпусе. Надо только вставить концы проводов в клемму и зажать винты. Большое усилие при затяжке не прикладывают, чтобы не сломать алюминиевую жилу. Внутри клеммы нет перегородок, поэтому вставляя провода, надо смотреть, чтобы они между собой не соприкасались. Через некоторое время зажим винтов может ослабнуть, и контакт ухудшится.

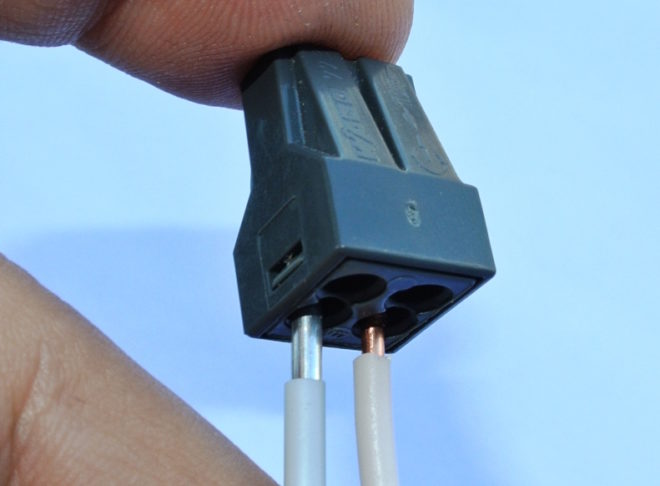

С помощью клеммных колодок Wago

Немецкие клеммы «Ваго» просто эксплуатировать: достаточно вставить провод в отверстие, где его зафиксирует пластина. Преимущество такой конструкции в том, что здесь каждая жила находится в отдельной ячейке, поэтому между собой они не соприкасаются. Производитель уже нанес на клеммы пасту, предотвращающую окислительные процессы. Недостаток в том, что они одноразовые и стоят немного дороже других клеммников.

.jpg)

С помощью заклепок

При создании неразъемного соединения применяются заклепки. Эти элементы состоят из трубки и сердечника. Для их установки необходим заклепочник. Концы проводов завивают в виде колец, между ними вставляют шайбу и все надевают на заклепку. С помощью пистолета ее зажимают, сердечник расклинивает трубку и получается соединение, похожее на болтовое, только оно неразъемное.

С помощью паяльника

Этот способ отличается надежностью, но для его применения необходимо наличие специальных навыков и паяльника.

Спаять провода можно в такой последовательности:

- С обеих жил снимают изоляцию, этот участок на медном проводе должен быть примерно на 30% длиннее, чем на алюминиевом.

- Медь с помощью канифоли залуживают по всему очищенному участку.

- Жилы плотно скручивают между собой.

- Место соединения покрывают флюсом для пайки алюминия, сверху наматывают проволоку припоя.

- Чтобы во время пайки не испарился флюс, с обоих концов скрутку зажимают острозубцами (они будут теплоотводами) и равномерно прогревают ее паяльником.

- Промывают соединение от флюса — сначала раствором соды, затем мыльным составом и проточной водой.

- Протирают насухо и изолируют.

Переходники для соединения

Чтобы соединить провода сечением больше 4 мм² используют зажим, называемый «орехом». В его пластиковом корпусе есть пластины. Между ними зажимают провода. Такое соединение получается громоздким, и его не всегда можно спрятать в коробке или за плинтусом.

Для соединения одножильного алюминиевого и пучкового медного проводов винтовой клеммой на их концы надевают латунные наконечники. Они не позволяют во время зажима винта раздавить мягкий алюминий. Предотвращают возможность поломки части проволок в многожильном медном проводе, что приводит к уменьшению его сечения. Использование наконечника избавляет от таких проблем.

Можно самостоятельно изготовить переходник. Для этого спаивают 2 небольших куска медного и алюминиевого проводов. После этого скручивают медный конец с медным, а алюминиевый с алюминиевым, надежно изолируют места контактов, затем подключают электричество.

.jpg)

Почему нельзя соединять напрямую

Напрямую соединять алюминий и медь нельзя по следующим причинам:

- У этих металлов разный коэффициент теплового расширения. При их нагреве и остывании постепенно меняется геометрия, в результате чего соединение ослабевает, перегревается и появляется искра.

- На поверхности алюминия образуется оксидная пленка, ухудшающая контакт. Он также начинает перегреваться и разрушаться.

- Два металла образуют гальваническую пару. Это приводит к их перегреву и описанным выше результатам.

Если посмотреть на коэффициенты теплового расширения алюминия и меди, то они не сильно отличаются, например, со сталью у него разница почти в 2 раза. Эти различия компенсируют за счет надежного зажима.

Несмотря на наличие оксидной пленки, алюминиевые провода скручивают между собой, со сталью, и такое подключение работает годами. Использование специальной смазки и периодический осмотр места контакта еще больше продлевает срок его службы.

Более правдоподобной является версия с гальванической парой. На меди, как и на алюминии, образуется оксидная пленка, но она все равно немного проводит ток. При соединении металлов находящиеся на их поверхности окислы диссонируют (распадаются на заряженные ионы). Влаги, имеющейся в воздухе, достаточно, чтобы начался процесс электролиза. Заряды начинают перемещаться, и в металлах образуются раковины, пустоты. Больше это касается алюминия, в результате контакт ослабевает, разрушается и перегревается.

Если на улице или в помещении высокая влажность, электролиз проходит интенсивнее. В этом процессе неравномерное тепловое расширение и оксидные пленки являются отягощающими факторами.

Советы и рекомендации

Для создания максимально прочного и надежного соединения медной и алюминиевой жилы специалисты советуют придерживаться следующих правил:

- выполняют надежную изоляцию;

- соединения размещают в распределительных коробках, чтобы потом можно было подтянуть;

- если нет соответствующих навыков, то самостоятельно провода не сваривают и не паяют;

- болтовое соединение периодически подтягивают;

- если выполнена скрутка, то ее дополнительно защищают колпачками СИЗ;

- более качественную пайка получают при замене канифоли чистым машинным или оружейным маслом;

- размер самозажимных клемм зависит от выбора сечения проводов, которые они будут соединять;

- медный провод обязательно залуживают;

- в качестве гидроизоляции не используют парафин, лак или масло.

Нет единственного способа, позволяющего правильно соединить такие провода. Чтобы получить хороший контакт, учитывают местные условия и имеющиеся под рукой принадлежности, после чего выбирают один из описанных вариантов.

Допустимые и недопустимые контакты металлов. Популярные метрические и дюймовые резьбы

Электронику часто называют наукой о контактах. Многие знают, что нельзя скручивать между собой медный и алюминиевый провода. Медная шина заземления или латунная стойка для платы плохо сочетаются с оцинкованными винтиками, купленными в ближайшем строительном супермаркете. Почему? Коррозия может уничтожить электрический контакт, и прибор перестанет работать. Если это защитное заземление корпуса, то прибор продолжит работу, но будет небезопасен. Голая алюминиевая деталь вообще может постепенно превратиться в прах, если к ней приложить даже низковольтное напряжение.

Электронику часто называют наукой о контактах. Многие знают, что нельзя скручивать между собой медный и алюминиевый провода. Медная шина заземления или латунная стойка для платы плохо сочетаются с оцинкованными винтиками, купленными в ближайшем строительном супермаркете. Почему? Коррозия может уничтожить электрический контакт, и прибор перестанет работать. Если это защитное заземление корпуса, то прибор продолжит работу, но будет небезопасен. Голая алюминиевая деталь вообще может постепенно превратиться в прах, если к ней приложить даже низковольтное напряжение.

Доступные нам металлы не ограничиваются только медью и алюминием, существуют различные стали, олово, цинк, никель, хром, а также их сплавы. И далеко не все они сочетаются между собой даже в комнатных условиях, не говоря уже о жёстких атмосферных или морской воде.

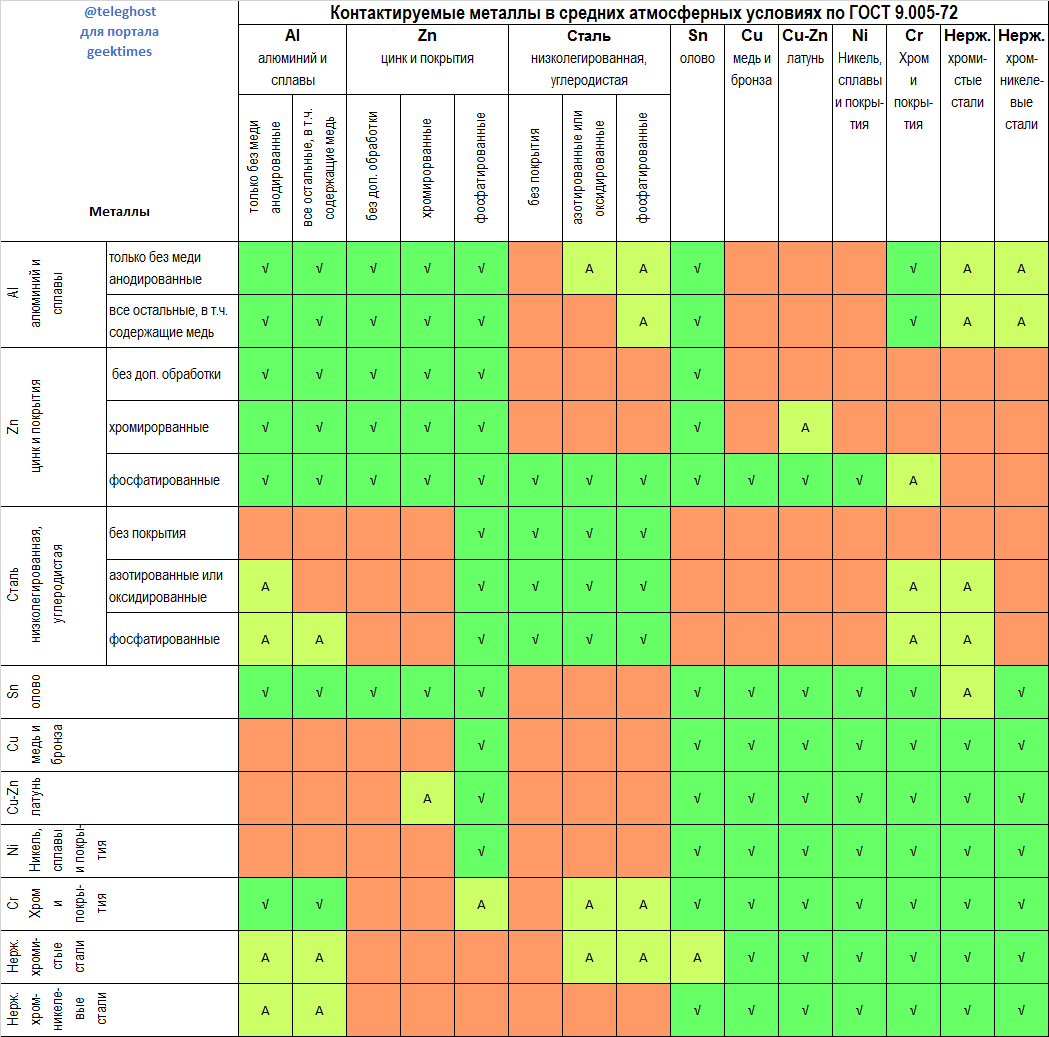

В советских ГОСТах было написано почти всё о допустимых контактах металлов, но если изучение чёрно-белых таблиц из 1000 ячеек мелким шрифтом утомляет, то правильный ответ на «медный» вопрос — нержавейка, либо никелированная сталь, из которой, кстати, и сделан почти весь «компьютерный» крепёж. В эпоху чёрно-белого телевидения были другие понятия об удобстве интерфейса, поэтому для уважаемых читателей (и для себя заодно) автор приготовил цветную шпаргалку.

И, раз уж зашла речь о металлообработке, заодно автор привёл таблицу с популярными в электронике резьбами и соответствующими свёрлами, отобрав из объёмных источников наиболее релевантное по тематике портала. Не все же здесь слесари и металлурги, экономьте своё время.

Преамбула

Да, в век 3D-печати популярность напильника с лобзиком несколько потускнела. Но клетка Фарадея для РЭА по-прежнему является преимуществом, не забываем и про защитное заземление. Да, для печати корпусов РЭА уже доступен электропроводный (conductive) ABS-пластик, но судя по источнику, его удельное сопротивление примерно в миллион раз больше меди. Дескать, пыль уже не липнет, но для заземления всё равно многовато. Напечатать же стальные детали корпуса ПК в домашних условиях пока никак невозможно, да мы и алюминий-то с оловом никак не освоим…

Что же делать? Нашему брату приходится действовать методом Микеланджело, используя для творчества вместо каменной глыбы купленные в DIY-магазине заготовки, либо вообще старые корпуса ПК. Работая как-то с корпусом от старого сервера IBM из шикарной миллиметровой стали, автор впал в ступор, потому что имеющаяся резьба была крупнее М3, но мельче #6-32 (позже выяснилось, что это М3,5). Зачем вообще понадобилось в 2003-м году использовать метизы М3,5, останется загадкой, но о существовании дробной метрической резьбы автор даже не подозревал.

UPD

Для моддеров, кстати, рынок предлагает новые, удобные инструменты арсенала домашней мастерской, и про один из них (осциллорез) я рассказываю в отдельной публикации. Арсенал принадлежностей прекрасно дополнит более привычные циркулярные мини-пилы (aka «дремели»), а отсутствие эффекта «запрессовки зубьев» упростит обработку вязких металлов типа меди и алюминия. Инструмент лёгкий, не такой неуклюжий и опасный, как «болгарка». Можно пилить металл практически на уровне носа и без риска получить рубящий удар от заклинившего или осколок от «взорвавшегося» диска. А так бывает в красочно описанных уважаемыми читателями случаях с УШМ: 300-граммовый блин «болгарки» делает 200 оборотов в секунду, потребляя до 2кВт электричества, и требует чуть ли не костюм сапёра. Работающий же осциллорез травматологи упирают себе пильной стороной прямо в ладонь, чтобы успокоить пришедшего на снятие гипсовой повязки пациента… Впрочем, вернёмся к нашим металлам.

Допустимые и недопустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72

DISCLAIMER: Предоставляется «как есть». Если уважаемый читатель занимается моделизмом, автомобилизмом или робототехникой, в ГОСТе также приведены: Таблица №2 для жестких и очень жестких атмосферных условий, Таблица №3 для контактов, находящихся в морской воде. Ниже я предлагаю выдержку из Таблицы №1 для средних атмосферных (т.е. комнатных) условий. Буква «А» означает «ограниченно допустимый в атмосферных условиях», подробности в самом ГОСТе.

Кликабельно (спасибо, НЛО):

Пара слов о металлах

Металлурги, поправляйте, если что не так. Коррозия очень объёмная и сложная тема, и я не претендую на полноту её освещения. Я лишь даю выборочные зарисовки, чтобы сформировать у читателя нужные ассоциативные ряды.

Алюминий и его сплавы бывают анодированные (с защитным слоем) и обычные (неанодированные). Алюминий легко обрабатывать в домашних условиях, но помните о коррозии. Не используйте голый алюминий в качестве проводника даже с низковольтным напряжением, иначе ток медленно обратит деталь в прах. Обработанным в мастерской алюминиевым и дюралюминиевым деталям показана полная эквипотенциальность (наведённые полями токи вроде бы по фиг, заземлять тоже можно). Алюминий совместим с цинковым покрытием, но для контакта с медью, «голой» или никелированной сталью требуется оловянная «прокладка». Ограниченно допустим контакт алюминия с нержавейкой в атмосферных условиях. Для простоты можно принять, что при контакте с другими металлами и покрытиями алюминий будет корродировать сам по себе, без помощи внешнего электричества.

Витая пара из омедненного алюминия (Copper Clad/Coated Aluminium, CCA) — это отдельная история, в домашних условиях кабель всё равно не производится.

Пара слов про case modding

Если вы занимались сборкой ПК, то наверняка знаете, что болтики для монтажа приводов CD/DVD, «ноутбучных» дисков 2.5″ и флоппи-дисководов (ха-ха) используют метрическую резьбу M3. В корпусах ПК и жёстких дисках 3.5″ используется более грубая дюймовая резьба #6-32 UNC. Почему? Мягкий металл любит более грубую резьбу, к тому же адепты дюймовой системы пока лидируют на рынке технологий. Стойка 19″ использует (вы не поверите) дюймы в качестве основной меры, однако для монтажа оборудования я встречал только оцинкованные клетевые шайбы и винты с метрической резьбой М6. Дюймово-метрический дуализм в технологиях…

Обустройство своей инженерной кухни я начал с того, что купил защитные очки, набор качественных свёрл по металлу, небольшой вороток и метчики на резьбы M3 и #6-32 UNC, а заодно M4 и M6. Плашки не понадобились.

Популярые виды резьбы, используемой в компьютерной технике

ГОСТ 19257-73 рекомендует использовать следующие диаметры свёрл для металлов. Наверное, стоит учитывать и количество метчиков в наборе: чем твёрже материал, тем больше необходимость в «предварительных» метчиках. У меня их по три штуки, два «грубых» и один «финишный». А как правильно, кстати?

UPD

А как правильно — читайте комментарии, на публикацию-таки зашли мастера слесарного дела, только я не успел отсортировать всю информацию. Пользователь golf2109 любезно принёс сюда прямо из мастерской два правых столбца таблицы для обозначения того, как мягкость (вязкость) металла влияет на диаметр отверстия под резьбу, благодарю за поддержку.

| Диаметр резьбы | Стандартный шаг, мм | Диаметр сверла, мм | ||

| ГОСТ | Fe | Al | ||

| M2 | 0.4 | 1,6 | 1.5* (-0.1) | |

| M2,5 | 0.45 | 2.0 | 1.8* (-0.2) | |

| M3 | 0.5 | 2.5 | 2.3 (-0.2) | |

| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 2.7* (-0.2) | |

| M4 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 3.0 (-0.3) |

| M5 | 0.8 | 4.2 | 3.9 (-0.3) | |

| M6 | 1.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 (-0.4) |

| M8 | 1.25 | 6.8 | 6.7 | 6.3 (-0.5) |

| M10 | 1.5 | 8.5 | 8.0 (-0.5) | |

| #6-32 UNC | 0.794 | 2.85 | 2.7* | 2.5* (-0.35) |

* Я рискнул прикинуть калибры двух дополнительных свёрл для стали и алюминия там, где по ним у меня нет данных в источниках. Обратите внимание, резьба #6-32 UNC по наружному диаметру находится между M3 и M4, а по шагу резьбы вообще ближе к M5.

UPD

Если сверлите что-то толще миллиметрового листа, читайте спойлер про СОЖ .

На известной китайской площадке можно приобрести «пальцевые» винтики (thumb screw), причём и на #6-32, и на M3. Материал и цвет разный.

На известной китайской площадке можно приобрести «пальцевые» винтики (thumb screw), причём и на #6-32, и на M3. Материал и цвет разный.

Источники

» ГОСТ 9.005-72. Единая система защиты от коррозии и старения. Машины, приборы и другие технические изделия. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования.

» ГОСТ 19257-73. Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.

» Unified Coarse Thread ANSI B1.1 (резьбы UNC ANSI B1.1).

Почему нельзя соединять медь и алюминий в электропроводке

Многие знают что нельзя соединять медные и алюминиевые жилы кабелей и проводов. Однако, почему нельзя, объясняют по-разному. Давайте разберемся почему это делать нельзя. И какие еще металлы не надо соединять между собой. А также, как обойти эти правила.

Будем рассматривать электрохимические процессы, которые происходят при соединении двух разных металлов. Почему электрохимические? Потому что процессы эти могут быть вызваны как химическими, так и электрическими причинами. То есть они могут быть вызваны появлением электрического тока из вне. Либо они сами могут приводить к появлению тока в цепи. Примером могут служить «батарейки» или аккумуляторы.

При соединении двух разных металлов могут проходить химические процессы — окисление и восстановление. Окисление — это процесс при котором атомы вещества теряют электроны. А восстановление — это когда атомы присоединяют к себе электроны. Когда эти реакции становятся электрохимическими. Когда они происходят на границе раздела сред. То есть на незначительном участке.

И обычно эти среды являются электролитом с двумя помещенными в него электродами. То есть в гальваническом элементе. Названом в честь его первооткрывателя Луиджи Гальвани. Считается что это он обнаружил возникновение разности потенциалов при контакте разных видов металла и электролита.

В результате этих процессов образуется движение электрических зарядов. То есть электродвижущая сила. Как уже упоминалось в гальванический элемент входят два электрода. На одном электроде происходит процесс окисления. На другом идет процесс восстановления. И электродвижущая сила складывается из потенциалов двух этих процессов.

Считается что кристаллическая решетка металлов состоит из положительно заряженных ионов и отрицательно заряженных электронов. Узлы решетки образуют ионы. Электроны же имеют некоторую степень свободы. И при определенных условиях могут свой атом покидать.

Возьмем два разных металла и погрузим их в электролит. Как определить на каком электроде будет происходить реакция восстановления, а на каком окисления. Существует электрохимический ряд напряжений металлов. В котором они расположены в определенном порядке. Слева на право. На нем видно у каких металлов увеличивается окислительная способность. А у каких металлов увеличивается восстановительная способность.

Водород расположенный на этой таблице конечно металлом не является. Но он является некой точкой отчета. То есть металлы расположены на таблице в порядке электроотрицательности. Что это означает на практике? Если два металла контактируют между собой в воде, то разрушается тот, который в этом ряду находится левее. И чем дальше два металла находятся друг от друга в этом ряду, тем процесс этот происходит интенсивней. То есть при контакте меди и алюминия, будет разрушаться алюминий.

Непременным условием этого разрушения является соединение этих металлов в единую электрическую цепь. Этот разрушительный процесс называется гальванической коррозией. Что нужно для процесса.

- 1. Во-первых, два разных металла.

- 2. Во-вторых, наличие между ними жидкой среды.

- 3. В-третьих, электрический контакт между металлами.

Если нет хоть одного условия,то электрохимическая коррозия не происходит. То есть если два металла плотно соединенны друг с другом и между ними нет места куда может попасть влага, то разрушения не происходит. Например, в щитовых алюминиевые шины соединяются напрямую с медными контактами рубильника. Потому как контакты очень плотно зажаты с помощью болтового соединения. А возможно между контактов нанесена электропроводная смазка. Она также мешает проникновению влаги.

Разберемся что происходит с соединением меди и алюминия. Соединение находится в воздухе. В воздухе всегда есть влага. Даже если концентрация ее очень невелика. Влага имеет свойство конденсироваться на различных поверхностях. Особенно на поверхностях металлических. Конденсируясь на соединении меди с алюминием, она запускает процесс электрохимической коррозии. В итоге получается гальванический элемент из соединенных медной и алюминиевых жил и воды между ними. Происходит процесс окисления алюминия.

Процесс этот будет происходить до тех пор пока на границе контакта этих проводников не образуется оксидная пленка. Данная пленка не позволит далее продолжать этот процесс. Но при наличии электрического тока процесс этот идет немножко интенсивнее.

Далее дело разрушения берет на себя электрический ток. Он встречает на своем пути оксидную пленку. То есть место с повышенным сопротивлением его течению. И это место начинает усилено нагреваться. А затем окисляться уже все что возможно. Вплоть до потери контакта, в лучшем случае. И до возгорания, в худшем случае.

Если рассмотреть электрохимический ряд напряжений металлов, то можно увидеть что металлов там довольно много. И комбинаций соединений металлов, при котором будет происходить разрушение, тоже хватает. Алюминий с медью — это еще не худший вариант.

Просто он встречается чаще. И чем дальше расположены металлы друг от друга тем хуже. Например, при соединении алюминия с оцинкованным железом ничего страшного не произойдет. Но при повреждении цинкового покрытия, алюминий начинает контактировать с железом. И запускается процесс коррозии. Еще хуже будет обстоять дело если вместо воды будет какая то агрессивная среда.

Глядя на таблицу мы можем видеть какие чистые металлы не стоит соединять. Но ведь существуют и различные сплавы. К примеру, латунь или бронза. Здесь впору совершенно запутаться. Однако, существует ГОСТ 9.005-72. Он называется «Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами». В нем можно посмотреть можно соединять данные материалы или нет.

Но все же иногда возникает ситуация когда приходится соединять алюминий с медью. Просто нет другого выхода. В таком случае для соединения алюминия с медью можно применить некие соединители. Например, использовать клеммник Ваго серии 2273 с пастой Alu+. Если линия используется на освещении, где протекающие токи не очень велики. Или же опрессовать соединение специальной гильзой для перехода с меди на алюминий. Если протекающие по проводникам токи более значительны.

Как соединить алюминиевый провод с медным

В жилых домах, которые строились в советские времена, электрическая проводка выполнялась алюминиевыми проводами. Современную бытовую сеть профессиональные электрики предпочитают делать проводами из меди. Поэтому хотим мы этого или нет, но зачастую приходится сталкиваться с такой проблемой, как соединить медный и алюминиевый провод. Не слушайте тех, кто будет вам рассказывать, что этого делать нельзя категорически. Конечно, не все способы подходят для данного случая, тем не менее, соединение электрических алюминиевых и медных проводов – это вполне решаемая задача. Главное выполнить всё правильно.

Эти два металла обладают разными химическими свойствами, что сказывается на качестве их соединения. Но нашлись умные головы, которые придумали, как соединять два проводника, исключая при этом прямой контакт между ними.

Мы рассмотрим все существующие варианты того, как можно соединить медный и алюминиевый провод, но для начала давайте разберёмся, почему нельзя этого сделать обыкновенной скруткой и в чём причина такой несовместимости?

Причины несовместимости

Основные причины нежелательного соединения между собой этих двух металлов кроет в себе алюминиевый провод.

Причины существует три, но все они приводят к одному и тому же результату – с течением времени контактное соединение проводов ослабевает, начинает перегреваться, изоляция плавится и происходит короткое замыкание.

- Алюминиевый провод имеет способность к окислению под воздействием находящейся в воздухе влаги. При контакте с медью это происходит гораздо быстрее. У окисного слоя величина удельного сопротивления получается большей, чем у самого металла алюминия, что приводит к чрезмерному нагреванию проводника.

- По сравнению с медным проводником алюминиевый более мягкий и обладает меньшей электропроводимостью, за счёт чего он сильнее нагревается. В процессе работы проводники множество раз нагреваются и остывают, в результате чего проходят несколько циклов расширения и сжатия. Но у алюминия и меди большая разница в величине линейного расширения, поэтому изменение температуры приводит к ослаблению контактного соединения, а слабый контакт – это всегда причина сильного нагрева.

- Третья причина состоит в том, что медь и алюминий имеют гальваническую несовместимость. Если выполнить их скручивание, то при прохождении электрического тока через такой узел даже при минимальной влажности будет возникать химическая электролизная реакция. Она в свою очередь вызывает коррозию, в результате которой опять же нарушается контактное соединение, и как следствие нагрев, оплавление изоляции, короткое замыкание, возгорание.

Болтовое соединение

Болтовое соединение алюминиевых проводов с медными считается наиболее доступным, простым, быстрым и надёжным. Для работы вам понадобится болт, гайка, несколько стальных шайб и гаечный ключ.

Конечно, вряд ли вам удастся применить этот метод для соединения проводов в квартирной распределительной коробке, потому что сейчас их выпускают миниатюрных размеров, а полученный электрический узел будет уж очень громоздким. Но если в вашем доме ещё стоят коробки советских времён или когда нужно выполнить соединение в распределительном щитке, то такой болтовой способ подойдёт наилучшим образом. Вообще, он считается идеальным вариантом, когда необходимо коммутировать абсолютно несовместимые жилы – с разным сечением, выполненные из различных материалов, многожильные с одножильными.

Важно знать, что при помощи болтового способа вы можете соединять больше двух проводников (их количество зависит от того, насколько хватит длины болта).

Вам понадобится выполнить следующее:

- Каждый соединяемый провод или кабель зачистите от изоляционного слоя на 2-2,5 см.

- Из зачищенных кончиков сформируйте колечки по диаметру болта, чтобы они спокойно могли на него надеваться.

- Теперь возьмите болт, наденьте на него шайбу, далее колечко медного проводника, снова шайбу, колечко алюминиевого проводника, шайбу и надёжно затяните всё гайкой.

- Заизолируйте соединение при помощи изоляционной ленты.

Самое главное, не забыть между алюминиевым и медным проводами расположить промежуточную шайбу. Если вы будете соединять несколько разных проводников, то между жилами из одного металла промежуточную шайбу можете не ставить.

Ещё одним преимуществом такого соединения является то, что оно разъёмное. В любой момент вы сможете его раскручивать и если нужно, то подключать дополнительные провода.

Как правильно выполнить болтовое соединение проводов подробно показано в этом видео:

Зажим «Орех»

Ещё один неплохой способ, чтобы соединить между собой медный и алюминиевый провод – применение зажимов «орех». Правильнее это приспособление называть сжим ответвительный. Это уже электрики прозвали его «орехом» из-за внешнего сходства.

Он представляет собою диэлектрический поликарбонатный корпус, внутри которого располагается металлическая сердцевина (или сердечник). Сердечник – это две плашки, в каждой из которых имеется паз для определённого сечения проводника, и промежуточная пластина, всё это соединяется между собой болтами.

Такие сжимы продаются в любом магазине электрических товаров, они имеют разные типы, которые зависят от сечения соединяемых проводов. Минусом такого приспособления является его не герметичность, то есть имеется возможность попадания влаги, пыли и даже мелкого сора. Для надёжности и качества соединения лучше сверху ещё обмотать «орех» изоляционной лентой.

Процесс соединения проводов с помощью такого сжима выглядит следующим образом:

- Разберите корпус сжима, для этого подденьте и снимите при помощи тонкой отвёртки стопорные кольца.

- На соединяемых проводах зачистите изоляционный слой на длину плашек.

- Открутите фиксирующие болты и вставьте оголённые проводники в плашечные пазы.

- Затяните болты, расположите плашку в корпусе сжима.

- Закройте корпус и наденьте стопорные кольца.

Практический пример использования зажима орех показан в этом видео:

Клеммная колодка

Дешёвым и простым решением в вопросе, как соединить алюминиевые провода с медными, является применение клеммных колодок. Приобрести их сейчас – это вообще не проблема, более того, можно покупать не целую секцию, а попросить продавца отрезать нужное количество ячеек. Клеммные колодки продаются разных размеров, в зависимости от сечения соединяемых в них проводников.

Что представляет собой такая колодка? Это полиэтиленовый прозрачный каркас, рассчитанный сразу на несколько ячеек. Внутри каждой ячейки имеется латунная гильза трубчатого исполнения. С противоположных сторон в эту гильзу необходимо вставить кончики соединяемых проводов и зажать с помощью двух винтов.

Применение клеммных колодок очень удобно тем, что от неё всегда можно отрезать ровно столько ячеек, сколько пар проводов необходимо соединить, к примеру, в одной распределительной коробке.

Пользоваться клеммными колодками очень просто:

- Открутите один зажимной винт, освобождая тем самым одну сторону гильзы для прохода в неё проводника.

- На жилах алюминиевого провода зачистите изоляцию на длину 5 мм. Вставьте его в клемму, закрутите винт, тем самым прижимая проводник к гильзе. Закручивать винт следует прочно, но сильно при этом не усердствуйте, чтобы не переломить жилу.

- Те же самые операции проделайте с медным проводом, вставляя его в гильзу с противоположной стороны.

Почему приходится делать всё поочерёдно? Можно ведь сразу открутить два винта, вставить провода и закрутить. Это делается для того, чтобы медные и алюминиевые провода не соприкасались друг с другом внутри латунной гильзы.

Как видите, преимуществами клеммных колодок являются простота и быстрота их применения. Этот способ соединения относится к разъёмным, если потребуется, то можно вытащить один проводник и заменить его другим.

Клеммные колодки не вполне подходят для соединения в них многожильных проводников. Для того чтобы это сделать, нужно сначала воспользоваться втулочными наконечниками, которые обожмут пучок жил.

Есть ещё одна особенность в применении клеммных колодок. Под давлением винта при комнатной температуре алюминий может течь. Поэтому потребуется периодическая ревизия клеммы и подтяжка контактного соединения, где зафиксирован алюминиевый провод. Если этим пренебречь, алюминиевый проводник в клеммной колодке расшатается, контакт ослабеет, начнёт нагреваться и искрить, что может закончиться возгоранием.

Как соединить провода с помощью клеммной колодки показано в этом видео:

Самозажимные клеммы

Ещё быстрее и проще соединять алюминиевые и медные проводники в самозажимных клеммах.

Зачищенные жилы нужно вставить в отверстия клеммы до упора. Там они автоматически зафиксируются с помощью прижимных пластин (она прочно придавит проводник к лужёной шинке). Благодаря прозрачному корпусу клеммника можно проконтролировать, до конца ли жила вошла в клемму. Недостаток таких приспособлений в том, что они одноразовые.

Если хотите зажим многоразового использования, применяйте клеммы рычажкового исполнения. Поднимается рычажок и освобождает вход в отверстие, в которое необходимо вставить зачищенную жилу. После чего рычажок опускается обратно, тем самым фиксируя проводник в клемме. Это соединение разъёмное, при необходимости рычажок поднимается, и провод достаётся из клеммы.

Пользоваться такими клеммами тоже предельно просто. На самом зажиме указано, на какую длину необходимо зачистить изоляционный слой проводника.

О преимуществах и недостатках использования клеммников WAGO рассказывается в этом видео:

Соединение скруткой

Скрутка медных и алюминиевых проводов не рекомендуется. Если без этого ни как не обойтись, то для начала следует залудить медный проводник, то есть покрыть его свинцово-оловянным припоем. Так вы исключите возможность прямого взаимодействия алюминия и меди.

Не забывайте о том, что алюминий очень мягкий и хрупкий, может идти на излом даже при незначительных нагрузках, поэтому выполняйте скрутку предельно аккуратно. Не забудьте соединение как следует заизолировать, лучше всего в данном случае воспользоваться термоусаживаемой трубкой.

Попытались подробно рассказать вам, можно ли соединять между собой провода из алюминия и меди, а также о том, как это сделать качественно и надёжно. Выбирайте наиболее подходящий для себя способ в зависимости от того, где будет коммутироваться и эксплуатироваться данное соединение.