Электрический ток в металлах

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 146.

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 146.

Электрическим током в физике называется согласованное (упорядоченное, однонаправленное) перемещение электрически заряженных элементарных частиц (электронов, протонов, ионов) или заряженных макроскопических частиц (например, капель дождя во время грозы). В веществах, находящихся в различных агрегатных состояниях (твердое тело, жидкость, газ) ток может формироваться из разного набора заряженных частиц. Рассмотрим механизм образования электрического тока в металлах.

Свободные электроны в металлах

Вещества, относящиеся к металлам, могут находиться как в твердом, так и в жидком состоянии (ртуть, галлий, цезий и др.). При этом все они являются проводниками электрического тока. Твердые вещества имеют структуру жесткой кристаллической решетки, в узлах которых “сидят” положительно заряженные ионы, совершающие небольшие колебания относительно точки равновесия. В объеме кристалла всегда присутствует большое количество свободных электронов, которые вырвались с орбит атомов в результате механических соударений или воздействия излучений.

Это электронное “облако” движется беспорядочно, хаотично до тех пор, пока к металлу не будет приложено электрическое поле. Электрическое поле E, созданное внешним источником (батареей, аккумулятором), действует на заряд q с силой F:

Под действием этой силы электроны приобретают ускорение в одном направлении и, таким образом, появляется электрический ток в цепи.

Многочисленные наблюдения показали, что при прохождении электрического тока масса проводников и их химический состав не изменяются. Отсюда следует вывод, что ионы металлов, которые составляют основную массу вещества, не принимают участия в переносе электрического заряда.

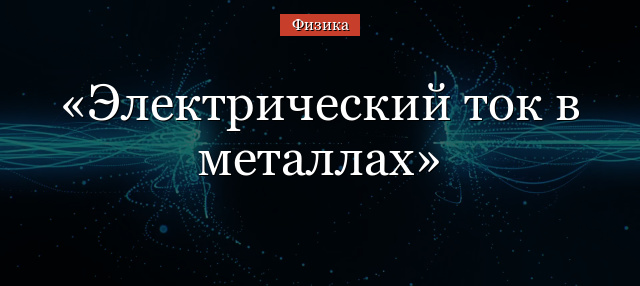

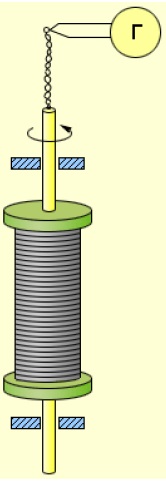

Опыт Мандельштама и Папалекси

Электронную природу тока в металле первыми экспериментально доказали российские физики Мандельштам и Папалекси в 1913 г. Для того, чтобы выяснить, какие частицы создают электрический ток в металлах, они — без подключения внешнего источника — регистрировали ток в катушке из металлического провода, которую сначала сильно раскручивали вокруг собственной оси, а затем резко останавливали. Поскольку у электрона есть масса, то он должен подчиняться закону инерции. Поэтому в момент остановки атомы решетки останутся на месте, а свободные электроны по инерции, какое-то время, продолжат движение в прежнем направлении. То есть в цепи должен появиться электрический ток. Эксперименты подтвердил это предположение — после остановки катушки исследователи регистрировали бросок тока в цепи.

Рис. 2. Опыт Мандельштама и Папалекси.

Рис. 2. Опыт Мандельштама и Папалекси.

Этот эксперимент в 1916 г. повторили американцы Стюарт и Толмен. Им удалось повысить точность измерений и получить отношение заряда электрона eэ к значению массы электрона mэ:

Этот фундаментальный результат совпал с полученными данными из других экспериментов, поставленных на основе измерения других параметров. Впервые эту величину в 1897 г. измерил англичанин Джозеф Томсон по отклонению пучка электронов в зависимости от напряженности электрического поля.

Скорость распространения электрического тока

Скорость распространения электрического поля в металле близка к скорости света в вакууме, которая равна 300000 км/с. Но это не значит, что электроны внутри вещества двигаются с такой же скоростью. Для проводника с площадью поперечного сечения S = 1 мм 2 при силе тока I = 1 A скорость упорядоченного движения электронов равна v = 6*10 -5 м/с. То есть за одну секунду электроны в проводнике за счет упорядоченного движения проходят всего 0,06 мм.

Такие малые значения скоростей движения электронов в проводниках не приводят к запаздыванию включения электрических ламп, включения бытовых приборов и т.д., так как при подаче напряжения вдоль проводов со скоростью света распространяется электрическое поле. Эта скорость настолько велика, что позволяет приводить в движение свободные электроны практически мгновенно во всех проводниках электрической цепи.

Применение свойств электрического тока в металлах

Физические свойства электрического тока используются в различных областях жизнедеятельности:

- Способность электрического тока нагревать проводники используется для изготовления нагревательных бытовых и промышленных приборов;

- Вокруг провода с электрическим током возникает магнитное поле, что позволило создать электродвигатели, без которых сегодня невозможно обойтись;

- Передача электроэнергии на различные расстояния осуществляется по проводам линий электропередачи (ЛЭП), по которым течет электрический ток.

Рис. 3. Применение электрического тока.

Рис. 3. Применение электрического тока.

Что мы узнали?

Итак, мы узнали, что электрический ток в металлах создается упорядоченным движением свободных электронов. Экспериментальное доказательство того, что электрический ток в металлах создают электроны, впервые получили российские физики Мандельштам и Папалекси. Физические свойства электрического тока в металлах позволили создать большое количество бытовых и промышленных устройств.

Применение электрического тока в металлах

Электрическая проводимость в металлах

Проектную работу выполнили ученицы 11.1 класса Клеопатрова Екатерина, Сафронова Дарья и Дадаева Лейла.

Опыты

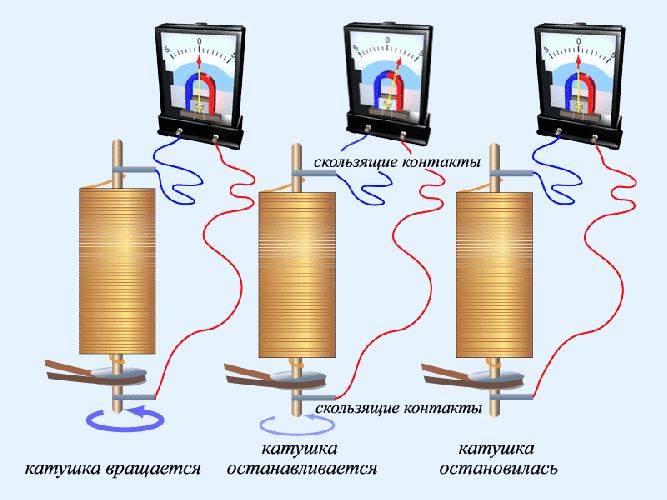

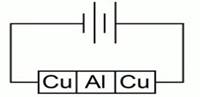

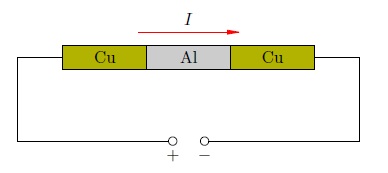

А) немецкий физик Карл Рикке проводил опыт по пропусканию тока в 0,1 А в течении года через три отполированных цилиндра: одного алюминиевого и двух медных. По истечению эксперимента (а за это время по цепи прошел огромный заряд) никаких изменений в структуре цилиндров не произошло, за исключением небольшой диффузии. А если бы носителями заряда были не электроны, а ионы, то тогда был бы перенос вещества одного цилиндра в вещество другого, и, конечно же, в результате столь длительного эксперимента, химическое строение цилиндров изменилось бы.

А) немецкий физик Карл Рикке проводил опыт по пропусканию тока в 0,1 А в течении года через три отполированных цилиндра: одного алюминиевого и двух медных. По истечению эксперимента (а за это время по цепи прошел огромный заряд) никаких изменений в структуре цилиндров не произошло, за исключением небольшой диффузии. А если бы носителями заряда были не электроны, а ионы, то тогда был бы перенос вещества одного цилиндра в вещество другого, и, конечно же, в результате столь длительного эксперимента, химическое строение цилиндров изменилось бы.

|

Б) Опыт 1912 года российских ученых Мангельштама и Папалекси, спустя небольшое время проведенный также англичанами Стюартом и Толменом. В ходе этого опыта катушка с большим количеством витков быстро вращалась, а затем резко тормозилась. В результате чего замкнутый вместе с ней в цепь гальванометр показывал наличие небольшого тока. Дело в том, что вместе с раскручиваемой катушкой вращаются, конечно же, и находящиеся в металле электроны. Когда же катушка тормозится, электроны некоторое время продолжают двигаться внутри катушки по инерции, производя таким образом ток.

Гипотеза

Электрический ток в металлах обуславливается упорядоченным движением свободных электронов. Положительно заряженные ионы не принимают участия в переносе заряда.

Носители заряда

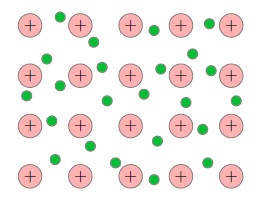

Кристаллическая решетка металла состоит из положительных ионов, которые расположены в узлах решетки, и электронов, которые свободно передвигаются между узлами. Свободные электроны беспорядочно двигаются по кристаллу. При этом сумма положительных зарядов ионов решетки равняется суммарному отрицательному заряду свободных электронов, металл остается незаряженным, или электронейтральным.

|

Вольт-амперная характеристика

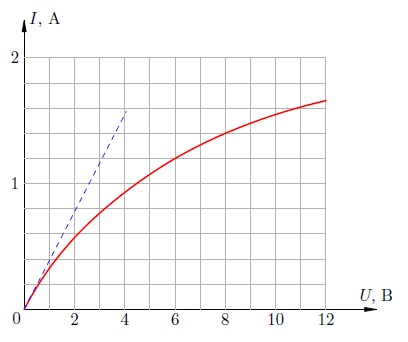

Из закона Ома для участка цепи I = U/R следует, что вольт-амперная характеристика металлов – прямая линия I0/U0 = 1/R.

R(T) и p(T)

Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что

1. возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры;

2. изменяется их концентрация при нагревании проводника.

Зависимости удельного сопротивления и сопротивления проводника от температуры выражаются формулами:

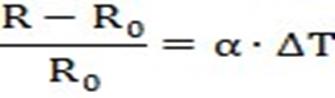

ρt=ρ0(1+αΔT)

Rt=R0(1+αΔT)

где ρ0, ρt — удельные сопротивления вещества проводника соответственно при T0 К и T К; R0, Rt — сопротивления проводника при T0 К и T К, α — температурный коэффициент сопротивления: измеряемый в СИ в Кельвинах в минус первой степени (К^-1)

Сверхпроводимость

Явление уменьшения удельного сопротивления до нуля при температуре, отличной от абсолютного нуля, называется сверхпроводимостью. Материалы обнаруживающие способность переходить при некоторых температурах, отличных от абсолютного нуля, в сверхпроводящее состояние, называются сверхпроводниками.

Прохождение тока в сверхпроводнике происходит без потерь энергии, поэтому однажды возбужденный в сверхпроводящем кольце электрический ток может существовать неограниченно долго без изменения.

Применение явления сверхпроводимости в широкой практике может стать реальностью в ближайшие годы благодаря открытию в 1986 г. сверхпроводимости керамик – соединений лантана, бария, меди и кислорода. Сверхпроводимость таких керамик сохраняется до температур около 100 К.

Сверхпроводящие материалы уже используются в электромагнитах. Ведутся исследования, направленные на создание сверхпроводящих линий электропередачи.

Трудность достижения сверхпроводимости:

— необходимость сильного охлаждения вещества

Область применения:

— получение сильных магнитных полей;

— мощные электромагниты со сверхпроводящей обмоткой в ускорителях и генераторах.

В настоящий момент в энергетике существует большая проблема

— большие потери электроэнергии при передаче ее по проводам.

Возможное решение проблемы: при сверхпроводимости сопротивление проводников приблизительно равно 0 и потери энергии резко уменьшаются.

Доп. формулы и законы

´ После качественного подтверждения зависимости сопротивления от температуры была получена количественная зависимость. После ряда экспериментов было выяснено, что относительное приращение сопротивления прямо пропорционально абсолютному приращению температуры.

´

|

Так как при изменении температуры линейные размеры проводников меняются незначительно, значит, меняется удельное сопротивление, причем по такому же закону:

Применение электрического тока в металлах

Для передачи электрической энергии по металлическим проводам на линиях электропередач. Для передачи электронных импульсов в микропроцессорной технике. Для выработки тепловой энергии в электропечах различных типов (накаливания, индукционные, микроволновые, дуговые). Может использоваться как проводники для передачи электроэнергии, сердечник трансформатора для преобразования эл. энергии, трубы для предотвращения коррозии, спираль лампы для освещения, спираль ТЭНа для нагрева и другое.

Электрический ток в металлах — причины возникновения и примеры применения

Откуда берётся ток

Следует отметить, что электрический ток может образоваться не только в металлическом проводнике, но и в других веществах. Например, атмосферная энергия появляется в дождевых облаках, но использовать её не представляется возможным. Для получения электричества, применяемого в хозяйственных нуждах, катушки медных генераторных установок, подходят идеально.

Электрический ток в металлах создаётся упорядоченным движением электронов. Термин «Электричество» впервые был введён Уильямом Гилбертом в XVI веке, но естествоиспытатель ограничился только получением электрических разрядов статического электричества. Два столетия спустя, Майкл Фарадей уже создал действующую модель динамо-машины, появление на свет которой обязано именно эффекту образования электричества в металлах.

Учёный усовершенствовал ранее известный физический опыт, при котором ток в металлах создавался движением магнитного поля вокруг статичного металлического объекта. Первый генератор представлял собой конструкцию, состоящую из вращающего постоянного магнита и медной катушки. Такая машина позволяла получить относительно небольшое напряжение в проводнике. В то время доподлинно ещё не было известно какими частицами создаётся ток в металлах. Только в 1913 году учёным удалось доказать электронную природу этого явления.

Проведение опытов по определению причин возникновения напряжения в металлах были начаты русскими учёными Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси. Спустя 3 года физики Р. Толмен и Б. Стюарт значительно усовершенствовали методику, что позволило провести количественные измерения.

Для получения точных результатов учёным пришлось создавать специальные машины, благодаря применению которых и удалось определить причину возникновения тока. Если кратко изложить суть экспериментов, проведённых с целью доказать электронную природу появления тока, то получится конспект следующего содержания:

- Необходимо подготовить катушку, которая может вращаться вокруг своей оси.

- Поставить изделие на твёрдую поверхность, например, на пол.

- Выход проводников этой электрической машины подключить к гальванометру.

- Раскрутить катушку (скорость вращения должна быть значительной).

- Резко затормозить устройство.

В результате эксперимента возникает электрический импульс, который можно зарегистрировать измерительным прибором. Обусловить появление напряжения в цепи могло только наличие заряженных частиц, которые называются электронами. На эти элементы оказывает воздействие, как и на любое твёрдое тело, сила инерции, которая и заставляет их «выходить» из проводника после резкой остановки катушки.

Формула расчета

Точный расчёт удельного заряда (em) в металлах можно определить по следующей формуле:

Где:

- l — сила тока, мгновенно возникающая в проводнике при остановке катушки;

- u 0 — начальная линейная скорость витков проволоки;

- R — сопротивление цепи;

- q — заряд.

Проведение опытов Р. Толменом и Б. Стюартом позволили упорядочить ранее полученные сведения от других учёных. Несмотря на это, электрические проводники активно использовались в электрических изделиях с начала XIX века, доказательство электронной природы тока в металлах, позволило ускорить появление сложных устройств.

Применение этого явления

Сообщение о проведённых опытах быстро получило широкое распространение не только в научных кругах. Называть такое явление открытием века, конечно, было нельзя, но при расчёте схем приборов высокого класса точности, без учёта поведения электронов уже невозможно было обойтись.

Благодаря движению электронов в металлах удаётся зарядить аккумуляторы. Строительство линий электропередач также осуществляется с учётом движения электронов в металлах. В общем, практически любые электрические приборы работают на проводниках, в которых наличие этого явления обязательно.

Электрический ток в металлах

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: носители свободных электрических зарядов в металлах.

В этом листке мы приступаем к подробному изучению того, как осуществляется прохождение электрического тока в различных проводящих средах — твёрдых телах, жидкостях и газах.

Напомним, что необходимым условием возникновения тока является наличие в среде достаточно большого количества свободных зарядов, которые могут начать упорядоченное движение под действием электрического поля. Такие среды как раз и называются проводниками электрического тока.

Наиболее широко распространены металлические проводники. Поэтому начинаем мы с вопросов распространения электрического тока в металлах.

Мы много раз говорили о свободных электронах, которые являются носителями свободных зарядов в металлах. Вам хорошо известно, что электрический ток в металлическом проводнике образуется в результате направленного движения свободных электронов.

Свободные электроны

Металлы в твёрдом состоянии имеют кристаллическую структуру: расположение атомов в пространстве характеризуется периодической повторяемостью и образует геометрически правильный рисунок, называемый кристаллической решёткой.

Атомы металлов имеют небольшое число валентных электронов, расположенных на внешней электронной оболочке. Эти валентные электроны слабо связаны с ядром, и атом легко может их потерять.

Когда атомы металла занимают места в кристаллической решётке, валентные электроны покидают свои оболочки — они становятся свободными и отправляются «гулять» по всему кристаллу (а именно, свободные электроны перемещаются по внешним орбиталям соседних атомов. Эти орбитали перекрываются друг с другом вследствие близкого расположения атомов в кристаллической решётке, так что свободные электроны оказываются «общей собственностью» всего кристалла). В узлах кристаллической решётки металла остаются положительные ионы, пространство между которыми заполнено «газом» свободных электронов (рис. 1 ).

Рис. 1. Свободные электроны

Свободные электроны и впрямь ведут себя подобно частицам газа (другой адекватный образ — электронное море, которое «омывает» кристаллическую решётку) — совершая тепловое движение, они хаотически снуют туда-сюда между ионами кристаллической решётки. Суммарный заряд свободных электронов равен по модулю и противоположен по знаку общему заряду положительных ионов, поэтому металлический проводник в целом оказывается электрически нейтральным.

Газ свободных электронов является «клеем», на котором держится вся кристаллическая структура проводника. Ведь положительные ионы отталкиваются друг от друга, так что кристаллическая решётка, распираемая изнутри мощными кулоновскими силами, могла бы разлететься в разные стороны. Однако в тоже самое время ионы металла притягиваются к обволакивающему их электронному газу и, как ни в чём не бывало, остаются на своих местах, совершая лишь тепловые колебания в узлах кристаллической решётки вблизи положений равновесия.

Что произойдёт, если металлический проводник включить в замкнутую цепь, содержащую источник тока? Свободные электроны продолжают совершать хаотическое тепловое движение, но теперь — под действием возникшего внешнего электрического поля — они вдобавок начнут перемещаться упорядоченно. Это направленное течение электронного газа, накладывающееся на тепловое движение электронов, и есть электрический ток в металле (поэтому свободные электроны называются также электронами проводимости). Скорость упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике, как нам уже известно, составляет приблизительно 0,1мм/с.

Опыт Рикке

Почему мы решили, что ток в металлах создаётся движением именно свободных электронов? Положительные ионы кристаллической решётки также испытывают на себе действие внешнего электрического поля. Может, они тоже перемещаются внутри металлического проводника и участвуют в создании тока?

Упорядоченное движение ионов означало бы постепенный перенос вещества вдоль направления электрического тока. Поэтому надо просто пропускать ток по проводнику на протяжении весьма длительного времени и посмотреть, что в итоге получится. Такого рода эксперимент и был поставлен Э.Рикке в 1901 году.

В электрическую цепь были включены три прижатых друг к другу цилиндра: два медных по краям и один алюминиевый между ними (рис. 2 ). По этой цепи пропускался электрический ток в течение года.

Рис. 2. Опыт Рикке

За год сквозь цилиндры прошёл заряд более трёх миллионов кулон. Предположим, что каждый атом металла теряет по одному валентному электрону, так что заряд иона равен элементарному заряду Кл. Если ток создаётся движением положительных ионов, то нетрудно подсчитать (сделайте это сами!), что такая величина прошедшего по цепи заряда соответствует переносу вдоль цепи около 2кг меди.

Однако после разъединения цилиндров было обнаружено лишь незначительное проникновение металлов друг в друга, обусловленное естественной диффузией их атомов (и не более того). Электрический ток в металлах не сопровождается переносом вещества, поэтому положительные ионы металла не принимают участия в создании тока.

Опыт Стюарта–Толмена

Прямое экспериментальное доказательство того, что электрический ток в металлах создаётся движением свободных электронов, было дано в опыте Т.Стюарта и Р.Толмена (1916 год).

Эксперименту Стюарта–Толмена предшествовали качественные наблюдения, сделанные четырьмя годами ранее русскими физиками Л.И.Мандельштамом и Н.Д.Папалекси. Они обратили внимание на так называемый электроинерционный эффект: если резко затормозить движущийся проводник, то в нём возникает кратковременный импульс тока. Эффект объясняется тем, что в течение небольшого времени после торможения проводника его свободные заряды продолжают двигаться по инерции.

Однако никаких количественных результатов Мандельштам и Папалекси не получили, и наблюдения их опубликованы не были. Честь назвать опыт своим именем принадлежит Стюарту и Толмену, которые не только наблюдали указанный электроинерционный эффект, но и произвели необходимые измерения и расчёты.

Установка Стюарта и Толмена показана на рис. 3 .

Рис. 3. Опыт Стюарта–Толмена

Катушка большим числом витков металлического провода приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы обмотки с помощью скользящих контактов были подсоединены к специальному прибору — баллистическому гальванометру, который позволяет измерять проходящий через него заряд.

После резкого торможения катушки в цепи возникал импульс тока. Направление тока указывало на то, что он вызван движением отрицательных зарядов. Измеряя баллистическим гальванометром суммарный заряд, проходящий по цепи, Стюарт и Толмен вычислили отношение заряда одной частицы к её массе. Оно оказалось равно отношению для электрона, которое в то время уже было хорошо известно.

Так было окончательно выяснено, что носителями свободных зарядов в металлах являются свободные электроны. Как видите, этот давно и хорошо знакомый вам факт был установлен сравнительно поздно — учитывая, что металлические проводники к тому моменту уже более столетия активно использовались в самых разнообразных экcпериментах по электромагнетизму (сравните, например, с датой открытия закона Ома — 1826 год. Дело, однако, заключается в том, что сам электрон был открыт лишь в 1897 году).

Зависимость сопротивления от температуры

Опыт показывает, что при нагревании металлического проводника его сопротивление увеличивается. Как это объяснить?

Причина проста: с повышением температуры тепловые колебания ионов кристаллической решётки становятся более интенсивными, так что число соударений свободных электронов с ионами возрастает. Чем активнее тепловое движение решётки, тем труднее электронам пробираться сквозь промежутки между ионами (Представьте себе вращающуюся проходную дверь. В каком случае труднее проскочить через неё: когда она вращается медленно или быстро? :-)). Скорость упорядоченного движения электронов уменьшается, поэтому уменьшается и сила тока (при неизменном напряжении). Это и означает увеличение сопротивления.

Как опять-таки показывает опыт, зависимость сопротивления металлического проводника от температуры с хорошей точностью является линейной:

Здесь — сопротивление проводника при . График зависимости (1) является прямой линией (рис. 4 ).

Множитель называется температурным коэффициентом сопротивления. Его значения для различных металлов и сплавов можно найти в таблицах.

Длина проводника и его площадь поперечного сечения при изменении температуры меняются несущественно. Выразим и через удельное сопротивление:

и подставим эти формулы в (1) . Получим аналогичную зависимость удельного сопротивления от температуры:

Коэффициент весьма мал (для меди, например, ), так что температурной зависимостью сопротивления металла часто можно пренебречь. Однако в ряде случаев считаться с ней приходиться. Например, вольфрамовая спираль электрической лампочки раскаляется до такой степени, что её вольт-амперная характеристика оказывается существенно нелинейной.

Рис. 5. Вольт-амперная характеристика лампочки

Так, на рис. 5 приведена вольт-амперная характеристика автомобильной лампочки. Если бы лампочка представляла собой идеальный резистор, её вольт-амперная характеристика была прямой линией в соответствии с законом Ома. Эта прямая изображена синим пунктиром.

Однако по мере роста напряжения, приложенного к лампочке, график отклоняется от этой прямой всё сильнее и сильнее. Почему? Дело в том, что с увеличением напряжения ток через лампочку возрастает и больше разогревает спираль; сопротивление спирали поэтому также увеличивается. Следовательно, сила тока хотя и продолжит возрастать, но будет иметь всё меньшее и меньшее значение по сравнению с тем, которое предписывается «пунктирной» линейной зависимостью тока от напряжения.

Физика. 10 класс

Конспект урока

Физика, 10 класс

Урок 32. Электрический ток в металлах

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) прохождение тока в металлах;

2) зависимость сопротивления металлов от температуры;

3) явление сверхпроводимости.

Глоссарий по теме

Свободные электроны – это электроны, не связанные с определенными атомами.

Сверхпроводимость – физическое явление, заключающееся в скачкообразном падении до нуля сопротивления вещества.

Температурный коэффициент сопротивления — величина, равная относительному изменению электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на 1 К.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 216-224.

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. — М.: Дрофа, 2009.- С.81-89.

М.М. Балашов О природе М., Просвещение, 1991г.

Е.А. Марон, А.Е. Марон Сборник качественных задач по физике. М., Просвещение, 2006

Я.И. Перельман Занимательная физика. М.: “Наука”, 1991.

Основное содержание урока

Все тела по проводимости электрического тока делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. Для того чтобы электрическую энергию доставить от источника тока потребителю составляют электрические цепи. В большинстве случаев в электрической цепи используются металлические провода. По физической природе зарядов – носителей электрического тока, электропроводность подразделяют на:

Какие заряженные частицы движутся в металлах при наличии тока?

После открытия в 1897 году английским ученым Дж. Дж. Томсоном электрона стали разрабатываться теории, объясняющие электропроводность металлов. Автором первой теории был Пауль Друде – немецкий физик. Эта теория нуждалась в опытном обосновании. В 1901 г. немецкий физик Э. Рикке поставил опыт по исследованию прохождения тока в металлах.

Результаты опыта свидетельствовали о том, что в переносе заряда в металлах ионы не участвуют. Впоследствии вопросом проводимости металлов заинтересовались и другие учёные. В 1913 году российские учёные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси провели опыты по исследованию проводимости металлов. Суть опытов сводилась к тому, что катушка, на которую наматывали металлическую проволоку приводили во вращательное движение и резко тормозили. При торможении электроны продолжали двигаться по инерции и гальванометр, соединенный с катушкой фиксировал появление тока. По направлению отклонения стрелки гальванометра было установлено, что ток создается движением отрицательно заряженных частиц. На основании измерения отношения заряда частиц к их массе выяснилось, что ток создается движением свободных электронов. Аналогичный опыт был поставлен в 1916 году американскими учеными Т. Стюартом и Р. Толменом. Результаты опытов говорили, что ток в металлах создается движением электронов.

После анализа имеющихся данных о прохождении тока в металлах разными учеными была разработана современная классическая теория проводимости тока металлами. Основные положения электронной теории проводимости металлов.

1. Металл можно описать следующей моделью: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный электронный газ, состоящий из свободных электронов. У большинства металлов каждый атом ионизирован, поэтому концентрация свободных электронов приблизительно равна концентрации атомов 1023- 1029м-3 и почти не зависит от температуры.

2.Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении.

3. Электрический ток в металле образуется только за счет упорядоченного движения свободных электронов.

Опираясь на данную теорию удалось объяснить основные законы электрического тока в металлах. Исходя из электронной теории можно найти связь между силой тока в металлах и скоростью движения электронов.

Сила тока равна произведению заряда электрона, их концентрации, площади сечения проводника и средней скорости движения электронов:

Отсюда  . По этой формуле можно найти среднюю скорость движения электронов.

. По этой формуле можно найти среднюю скорость движения электронов.

Если в эту формулу подставлять числовые данные силы тока, концентрации и площади сечения для разных металлов, то мы увидим, что средняя скорость движения электронов составляет всего лишь какие-то доли миллиметра в секунду. Когда говорят о скорости распространения тока имеют в виду скорость распространения электрического поля в проводнике, которое равно скорости света.

На силу тока в проводнике влияет и сопротивление проводника. Опыт показывает, что сопротивление металлов зависит от температуры. Увеличение сопротивления можно объяснить тем, при повышении температуры увеличивается скорость и амплитуда хаотического движения ионов кристаллической решетки металла и свободных электронов. Это приводит к более частым их соударениям, что затрудняет направленное движение электронов, то есть увеличивает электрическое сопротивление.

зависимость сопротивления металлов от температуры выражается формулой:

При нагревании размеры проводника практически не меняются, в основном меняется удельное сопротивление. Учет зависимости сопротивления от температуры используется в термометрах сопротивления.

Формула зависимости удельного сопротивления металлического проводника от температуры имеет вид:

где ρ0 — удельное сопротивление при 0 градусов,

α — температурный коэффициент сопротивления.

Графиком зависимости ⍴(t) является прямая.

Хотя коэффициент α довольно мал, учет зависимости сопротивления от температуры при расчете нагревательных приборов совершенно необходим.

При понижении температуры сопротивление металлов должно уменьшаться. В 1911 году датский физик Х. Каммерлинг — Оннес открыл явление, названное сверхпроводимостью. Исследуя зависимость сопротивления ртути от температуры, он обнаружил, что при температуре 4,12 К сопротивление ртути исчезает. В сверхпроводящее состояние могут перейти многие химические соединения и сплавы. Некоторые вещества, переходящие при низких температурах в сверхпроводящее состояние, не являются проводниками при обычных температурах.

Вещества, находящиеся в сверхпроводящем состоянии, приобретают новые свойства. Наиболее важным из них является способность длительное время (многие годы) поддерживать без затухания электрический ток в проводниках.

Классическая электронная теория не способна объяснить явление сверхпроводимости. Теоретическое объяснение явления сверхпроводимости на основе квантово-механических представлений было дано учеными Дж. Бардиным, Дж. Шриффером (США) и Н. Н. Боголюбовым (СССР) в 1957 г.

В 1986 году была обнаружена высокотемпературная сверхпроводимость (при 100 К).

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску новых веществ переходящими в сверхпроводящее состояние при более высокой температуре. Ученые надеются получить вещество в сверхпроводящем состоянии при комнатной температуре. Если удастся создать сверхпроводник при нормальной температуре, то будет решена проблема передачи электроэнергии по проводам без потерь.

Следует отметить, что до настоящего времени механизм высокотемпературной сверхпроводимости керамических материалов до конца не выяснен.

Открытие вещества, переходящего в сверхпроводящее состояние при комнатной температуре, позволило бы упростить решение многих технических вопросов. Во-первых, отсутствие сопротивления означает отсутствие каких-либо потерь на нагревание. Отсутствие нагревания и потерь энергии на него чрезвычайно важно для электродвигателей и электронной вычислительной техники, а также для передачи электроэнергии.

В сверхпроводниках из-за отсутствия сопротивления протекают чрезвычайно высокие токи, создающие сильные магнитные поля, что может применяться при термоядерном синтезе для удержания высокотемпературной плазмы в реакторе.

На сегодняшний момент в некоторых странах существует железнодорожная сеть с поездами на магнитной подушке. После открытия сверхпроводимости Камерлинг-Оннес, пытаясь создать сверхпроводящий электромагнит, обнаружил, что изменение тока, или же магнитные поля, разрушают эффект сверхпроводимости. Только к середине двадцатого века удалось создать сверхпроводящие электромагниты. На данный момент продолжаются исследования по изучению высокотемпературной сверхпроводимости.

Разбор типовых тренировочных заданий

1. Сопротивление железного проводника при 0 0 С и 600 0 С равны соответственно 2 Ом и 10 Ом. Каков температурный коэффициент железа?

Зависимость сопротивления металлов от температуры определяется формулой

Из этой формулы выразим температурный коэффициент железа – α

После подстановки числовых данных получаем

2. Какова скорость дрейфа электронов в медном проводе диаметром 5 мм, по которому к стартеру грузовика подводится ток 100 А. Молярная масса меди

Сила тока в проводнике равна:

Выразим скорость из этой формулы:

Концентрацию электронов найдем по формуле:

Число электронов найдём по формуле:

Площадь сечения равна:

Учитывая всё это запишем конечную формулу для расчёта скорости дрейфа электронов: