Термосопротивление

В общепринятом смысле термосопротивление — это физическая величина, способность тела препятствовать распространению теплового движения молекул. Однако чаще всего под этим термином подразумевают специальные приборы, способные этот параметр измерять — термометры сопротивления и терморезисторы.

Принцип работы термосопротивления

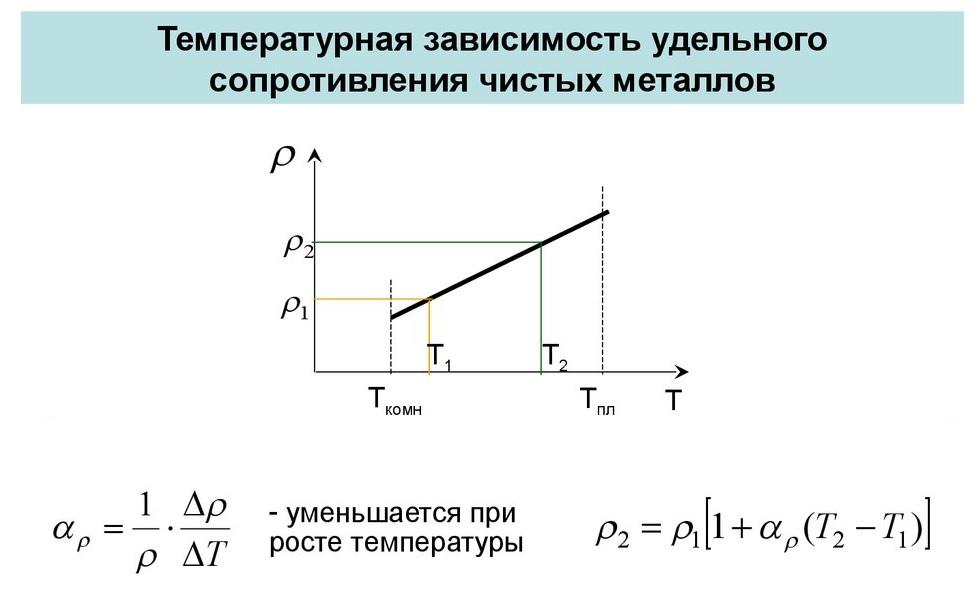

При нагреве проводника изменяется его сопротивление, а следовательно, и ток, проходящий через проводник. Интенсивность изменения зависит от нескольких факторов:

- температура и плотность окружающей среды;

- скорость жидкой или газообразной среды;

- размеры и материал самого проводника.

Если измерить зависимость сопротивления провода от этих неэлектрических величин, то на основе этой информации можно получать данные об изменении параметров окружающей среды. Собственно, в этом и заключается принцип, по которому работает термосопротивление.

Виды термосопротивлений

По материалу изготовления все термосопротивления можно разделить на следующие группы:

-

Проводниковое термосопротивление. Термопреобразователи сопротивления производятся в точном соответствии с ГОСТ 6651-2009. Как правило, они изготавливаются из чистых металлов: меди, никеля и платины. В основном представляют собой каркасную или безкаркасную катушку, выполненную из однородного проводника с контактными выводами. Характеризуются прямой зависимостью сопротивления от температуры, чем выше температура, тем выше сопротивление. Имеют большой температурный коэффициент измерения, точность, характеристику близкую к линейной.

Медь используется при измерениях от -50 до 150—180 градусов Цельсия в среде, свободной от посторонних примесей. Если температура будет выше, металл окислится, а это снижает точность.

Никель можно применять для измерений до 250—300 градусов Цельсия. Однако стоит учитывать, что при температуре свыше 100 ºС зависимость сопротивления уже не является линейной. Она высчитывается по формулам, зависящим от марки никеля.

Платина — это самый распространенный материал для промышленных приборов. Этот металл может использоваться при температуре до 1000—1200 градусов Цельсия, хотя на практике платиновое термосопротивление применяется до 650 ºС. Дело в том, что при температуре свыше 500 градусов Цельсия удобнее использовать датчики термопары. Кстати, стоит оговориться, что этот металл нельзя применять в восстановительных средах (углерод, пары кремния, калия, натрия и т. п.).

Полупроводниковое термосопротивление. Терморезистор (термистор), полупроводниковое сопротивление из разнородного сплава, может иметь прямую или обратную характеристику (PTC-термистор или NTС-термистор) зависимости сопротивления от температуры. Изготавливаются методом порошковой металлургии в виде дисков, шайб, бусинок, тонких пластинок. Имеют большой температурный коэффициент сопротивления, нелинейную характеристику, способны работать при значительных механических нагрузках и в сложных условия эксплуатации.

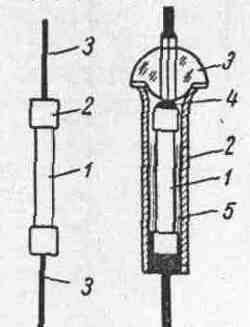

NTC-термисторы типов ММТ-1 и КМТ-1 (рис. 1-а) состоят из полупроводникового эмалированного стержня (1), контактных колпачков (2) и выводов (3).

NTC-термисторы типов ММТ-4 и КМТ-4 (рис. 1-б) выпускаются в герметичном металлическом корпусе (2), за счет чего могут использоваться даже во влажной среде. Герметизация осуществляется при помощи стекла (3) и олова (4), а сам полупроводниковый стержень (1) обернут фольгой (5).

Медно-кобальто-марганцевые терморезисторы вроде МКМТ-16 бусинкового типа (NTC-термисторы) (рис. 2) — это мини-измерители в стеклянном корпусе. В нем роль сопротивления играет шарик диаметром около 0,8 мм с платиновыми выводами диаметром 0,05 мм, к концам которых приварены проводники из нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм.

Все термопреобразователи сопротивления , предлагаемые нашей компанией, можно посмотреть в каталоге продукции.

Цены, наличие и другие данные, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Для уточнения информации свяжитесь с нашими специалистами любым удобным для Вас способом

Термопреобразователь: принцип работы

Термопреобразователь сопротивления (ТС) – средство измерений температуры, предназначенны для подключения к измерительному прибору.

Термопреобразователь сопротивления (ТС) – средство измерений температуры, состоящее из одного или нескольких термочувствительных элементов сопротивления и внутренних соединительных проводов, помещенных в герметичный защитный корпус, внешних клемм или выводов, предназначенных для подключения к измерительному прибору.

Чувствительный элемент (ЧЭ) первичного преобразователя выполнен из металлической проволоки бифилярной намотки или пленки, нанесенной на диэлектрическую подложку в виде меандра. ЧЭ имеет выводы для крепления соединительных проводов и известную зависимость электрического сопротивления от температуры.

Принцип работы такой термопары сопротивления (термометра сопротивления) основан на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента от температуры.Самый популярный тип термометра – платиновый термометр сопротивления ТСП градуировки Pt100. В качестве рабочих средств измерений применяются также медные термометры.

Главное преимущество термометров сопротивления – высокая стабильность, близость характеристики к линейной зависимости, высокая взаимозаменяемость. Пленочные платиновые термометры сопротивления отличаются повышенной вибропрочностью.

Недостаток термометров и чувствительных элементов сопротивления – необходимость использования для точных измерений трех- или четырехпроводной схемы включения, т.к. при подключении датчика с помощью двух проводов, их сопротивление включается измеренное сопротивление термометра.

Для измерения температуры различных типов рабочих сред – воды, газа, пара, химических соединений и сыпучих материалов используют термопреобразователь ТСП. Аналогом, производимым Производственной компанией “Тесей”, является термопреобразователи сопротивления типа ТСПТ и ТСПТ Ех.Номинальная статическая характеристика термопреобразователей – Pt100, Pt500, Pt1000, 100П и 50П.

Выбор термопреобразователя ТСП зависит от рабочей среды – диапазон температур измеряемой среды должен соответствовать рабочему диапазону термопреобразователя. При выборе необходимо обратить внимание надлину погружной части термопреобразователя и длину соединительного кабеля. Глубина погружения будет зависеть от глубины активной части, которая определяется длиной чувствительного элемента.

Термопреобразователь сопротивления ТСМ. Термопреобразователь ТСМ выполнен в виде бескаркасной намотки чувствительного элемента из медного изолированного микропроводабифилярной намотки. Аналогом, производимым Производственной компанией “Тесей”, является термопреобразователи сопротивления типа ТСМТ и ТСМТ Ех.Номинальная статическая характеристика термопреобразователей – 100М или 50М.

Используется 3 схемы включения датчика в измерительную цепь (подключение термопары):

- 2-проводная. В схеме подключения простейшего термометра сопротивления используется два провода. Такая схема термометра сопротивления используется там, где не требуется высокой точности, так как сопротивление проводов включается в измеренное сопротивление и приводит к появлению дополнительной погрешности. Такая схема не применяется для термометров класса А и АА.

- 3-проводная обеспечивает значительно более точные измерения за счёт того, что появляется возможность измерить в отдельном опыте сопротивление подводящих проводов и учесть их влияние на точность измерения сопротивления датчика.

- 4-проводная — наиболее точная схема, обеспечивает полное исключение влияния подводящих проводов.

Термопара принцип действия термопреобразователя сопротивления ТСПТ (ТСМТ)

Термопреобразователи сопротивления ТСПТ (ТСМТ) с двухпроводной схемой подключения изготавливаться только с классом допуска В или С и имеют ограничения по монтажным длинам и длинам удлинительных проводов. В соответствии с требованиями ГОСТ 6651-2009, для датчиков с двух проводной схемой подключения, сопротивление внутренних проводов не должно превышать 0,1% номинального сопротивления ТС при 0°С. В связи с этим для различных НСХ присутствуют ограничения по монтажным длинам:

– для датчиков с клеммной головкой максимальная монтажная длина составляет Lmax= (500÷1250) мм в зависимости от конструктивной модификации,

– для датчиков с удлинительным проводом, максимальная длина провода составляет ℓ max= (500÷1000) мм в зависимости от конструктивной модификации.

Датчики с трех- и четырехпроводной схемой подключения, в зависимости от конструктивных модификаций, изготавливаются по классу допуска АА, А, В, С. При изготовлении ограничения по монтажным длинам и длинам удлинительных проводов отсутствуют. Следует учитывать, что у вторичных приборов, к которым подключаются датчики, могут существовать ограничения по входному сопротивлению измерительной линии, которая в свою очередь зависит от длины провода датчика.

Таблица 1. Номинальное сопротивление R0

Pt

П

М

Температурный коэффициент a, °С-1

0,00385

0,00391

0,00428

Номинальное сопротивление R , Ом

Неопределенность измерений термометров сопротивления

Термопреобразователь сопротивления может быть признан годным изготовителем (или поверочным центром), если отклонение сопротивления ТС от НСХ с учетом расширенной неопределенности измерения в лаборатории изготовителя или поверителя, рассчитанное в эквиваленте температуры (R–Rнсх ± Uпр)/(dR/dt), находится внутри интервала допуска ±Δt (см. ТС № 1 на рис. 3).

Термопреобразователь сопротивления может быть забракован потребителем только в том случае, если отклонение сопротивления ТС от НСХ с учетом расширенной неопределенности измерения в условиях использования термометра потребителем, рассчитанное в эквиваленте температуры (R–Rнсх ± Uпотр)/(dR/dt), находится полностью вне интервала допуска ±Δt.

Такое правило приемки с одной стороны снижает риск потребителя, который может приобрести некачественный термометр сопротивления только по причине больших погрешностей измерений на производстве, с другой стороны, это правило стимулирует изготовителя использовать при приемке термометров высокоточное измерительное оборудование. Правило также является очень важным при установлении брака Заказчиком, т. к. Заказчик тоже обязан оценить неопределенность своих измерений и уже после этого предъявлять претензии к изготовителю.

Объем и последовательность первичной и периодической поверок ТС установлены в соответствии с ГОСТ Р 8.624 при этом перечень обязательных контролируемых параметров одинаков. Первичная поверка, осуществляемая аккредитованной метрологической службой нашего предприятия, совмещается с приемо-сдаточными испытаниями.

На неопределенность результатов измерений температуры термопарами и термометрами сопротивления влияют многие факторы, основные из них это:

– случайные эффекты при измерении;

– неопределенность измерения регистрирующего прибора;

– класс допуска термопары или термометра сопротивления;

– изменение характеристики ТП или ТС за межповерочный интервал (МПИ);

– для ТП дополнительно класс точности удлинительных проводов, соединяющей термопару с регистрирующим прибором и погрешность компенсации температуры опорных спаев;

Характеристики источников неопределенности измерения температуры термоэлектрическим преобразователем представлены в таблице 3. Бюджет неопределенности составлен в соответствии с Руководством по выражению неопределенностей и нормативными документами.

Вклад случайных эффектов, характеристики нестабильности измеряемой температуры и теплового контакта со средой в расчетах не учитывались, исходя из того, что эти величины зависят от условий применения.

Выбор измерительного тока также влияет на точность измерения температуры. Поскольку ЧЭ изготовлен из очень тонкой проволоки или пленки, даже малый ток может вызвать существенный нагрев ЧЭ. Во избежание значительного увеличения погрешности из-за нагрева ЧЭ измерительным током для 100-омных ТС рекомендуется использовать токи 1 мА и ниже. В этом случае погрешность не превысит 0,1 °С. Для снижения эффекта нагрева ЧЭ иногда используется импульсный измерительный ток.

Источники неопределенности измерения температуры на объекте

В новом стандарте ГОСТ Р 8.625-2006 приведены правила отбраковки термометра сопротивления потребителем. В них установлено, что забраковать термометр можно только, если отклонение сопротивления термометра от НСХ лежит полностью вне диапазона, обусловленного расширенной неопределенностью измерения температуры в рабочих условиях. Поэтому становится очень актуальной проблема оценки неопределенности, возникающей при измерении температуры на объекте. Источники неопределенности измерения температуры промышленным термометром сопротивления можно разделить на источники, связанные с физическими условиями работы ТС и электрическим преобразованием сигнала:

– теплопроводящие свойства данной конструкции термометра и монтажных элементов;

– перенос тепла излучением в окружающую среду;

– теплоемкость датчика температуры;

– скорость изменения измеряемой температуры;

– утечки тока (качество заземления);

– электрические шумы;

– точность измерителя или преобразователя сигнала.

Стабильность метрологических характеристик термометра сопротивления

В ходе эксплуатации метрологические характеристики термопреобразователей сопротивления неизбежно изменяются. Скорость изменения зависит от многих факторов таких как: температура эксплуатации, скорость и частота изменений температуры, наличие химически активных веществ в измеряемой среде и т.д. В связи с этим для датчиков ТСПТ, ТСМТ, ТСПТ Ex, ТСМТ Ex введены группы условий эксплуатации и в зависимости от этой группы нормированы допустимые значения дрейфа метрологических характеристик термометров сопротивления.

РМГ-74 «МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ И МЕЖКАЛИБРОВОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» предписывает определять интервал между поверками (ИМП) как период времени/наработки СИ за который изменение метрологических характеристик не превышает модуля класса допуска СИ, уменьшенного на систематическую погрешность измерений в ходе испытаний СИ.

Для термопреобразователя сопротивления определяющим фактором дрейфа является наработка датчика при повышенной температуре. Влияние старения на дрейф ТС практически не упоминается в научных публикациях. При этом общеизвестно что величина и скорость дрейфа ТС зависит от величины измеряемой температуры. Известно, что медные термопреобразователи сопротивления менее стабильны чем платиновые. Доминирующей причиной дрейфа, в условиях эксплуатации, не относящихся к экстремальным, является изменение физических свойств металлов под воздействием температуры, величина изменений зависит от значения максимальной температуры эксплуатации и длительности воздействия.

Предлагается при нормировании интервалов между поверками учитывать условия эксплуатации, разделив их по диапазонам измеряемых температур. Для каждого из диапазонов указывать свой интервал между поверками от одного года до пяти лет. Предлагаемая градация интервалов представлена на рисунке 4.

Термосопротивление

Датчики этого типа применяют для измерения температуры газа или жидкости. Использование таких изделий помогает получать данные оперативно, с высокой точностью. Серийное термосопротивление отличается доступной ценой, устойчивостью к различным внешним воздействиям. Кроме длительного сохранения функционального состояния, следует подчеркнуть простоту монтажа и технического обслуживания.

Принцип работы термосопротивления

Датчик подключают в цепь со стабилизированным источником питания и подходящим по классу точности прибором (вольтметром, амперметром). С помощью этой простой схемы будет определяться измеряемый параметр по регистрации соответствующих электрических величин. Принцип работы обусловлен зависимостью сопротивления проводника от температуры проводника при нагреве или охлаждении.

В металлах движению свободных электронов создают препятствия примеси. На прохождение заряженных частиц оказывает влияние состояние кристаллической решетки. По мере снижения температуры амплитуда колебаний молекул уменьшается. При достижении определенного уровня возникает сверхпроводимость, когда сопротивление становится пренебрежительно малой величиной. Нагрев провоцирует обратные реакции компонентов молекулярной решетки. Соответствующим образом ухудшается проводимость.

Виды термодатчиков

Выше представлены типичные реакции металла при увеличении/ уменьшении температуры. Чувствительный элемент создают с определенным электрическим сопротивлением по аналогии с методикой изготовления проволочного (пленочного резистора).

Для расширения температурного диапазона и улучшения сопротивляемости реакциям окисления применяют платину. Модификации из меди (никеля) стоят дешевле, но отличаются худшими рабочими характеристиками. Изделие помещают в корпус, выполняющий защитные функции. Специальным наполнителем обеспечивают фиксацию датчика и хорошую теплопередачу.

Также применяют полупроводниковые датчики, собранные по аналогичной схеме. В этом варианте электрическое сопротивление уменьшается при увеличении температуры. Как правило, используют герметичный корпус с наполнением инертным газом. Слоем изоляции предотвращают электрический контакт компонентов конструкции. Специальные выводы предназначены для подключения устройства к внешним линиям.

Любой вид измерителя (полупроводник или металлический аналог) оценивают по следующим параметрам:

- класс точности;

- температурный диапазон, в котором поддерживается допустимое отклонение по установленным нормативам;

- мощность потребления;

- размеры, масса;

- защищенность от электромагнитных колебаний и других внешних воздействий.

К сведению. Основные рабочие параметры определяет зависимость сопротивления от температуры. Существенное значение имеет выбор материала. Проводимость может уменьшаться или увеличиваться при нагреве.

Расшифровка аббревиатур

В следующем перечне приведены типичные обозначения термопар:

- название датчика, термометр сопротивления – ТС;

- дополнение М (П) обозначает материал рабочего элемента: медь (ТСМ), платина (ТСП), соответственно;

- буква К в начале – комплект для измерения показаний в нескольких рабочих зонах (КТС).

К сведению. Если в аббревиатуре присутствует символ Н, значит, датчик рассчитан на выполнение измерений в низкотемпературном диапазоне.

Чем отличается термосопротивление от термопары

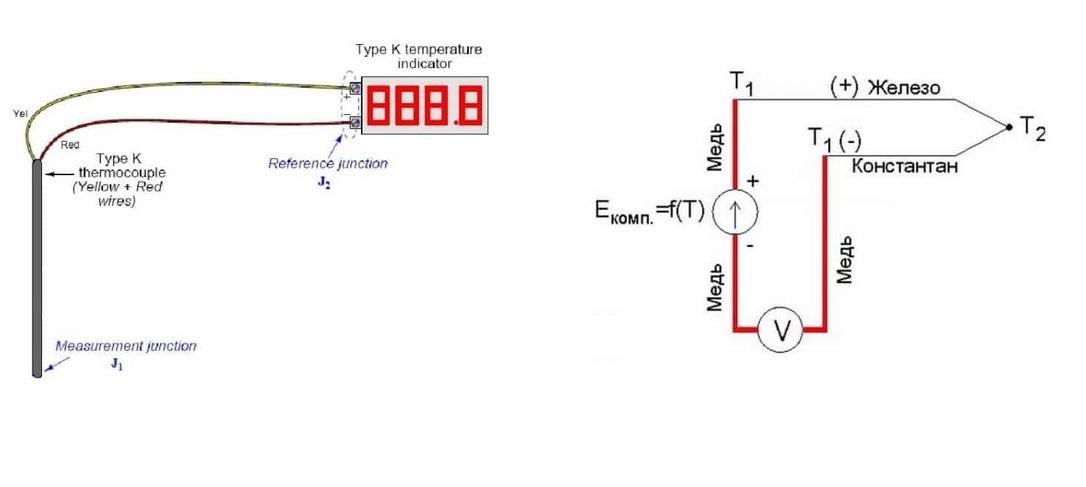

Принцип действия ТС объясняется изменением проводимости контрольного участка цепи. Термопара, несмотря на схожее название, функционирует по-другому. Изделия этой категории создают из двух разных материалов. Соединение (рабочую спайку) помещают в зону измерений. Колебания температуры провоцируют изменение потенциалов на выходах. Эти показания фиксируют вольтметром или другим подходящим прибором.

К сведению. Приведенные сведения объясняют главные практические отличия датчиков разного рода. Термопара фактически является генератором ЭДС, поэтому дополнительный источник тока не нужен.

Термопарный преобразователь можно применить для измерения вакуума. Для этого обеспечивают контакт чувствительного участка с нитью лампы накаливания. Колбу соединяют трубкой с рабочей зоной. Изменение разряжения газа сопровождается увеличением (уменьшением) ЭДС. После калибровки шкалы достаточно точно можно определять значение контролируемого параметра.

Платиновые измерители температуры

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, достаточно часто производители применяют именно этот материал. Почему выбирают это решение, понятно из перечня следующих преимуществ:

- использование платины позволяет получить линейный график зависимости удельного сопротивления от температуры;

- температурный коэффициент серийных (эталонных) изделий составляет 0,00385 (0,003925) °C-1;

- рабочий диапазон в °C – от -196 до +600.

Упомянутый в списке температурный коэффициент (Тк) рассчитывают по формуле:

Тк = (Rи – Rб)/((Ти – Тб) * 1/Rб),

где:

- Rи (Rб) – измеренное (базовое) сопротивление;

- Ти (Тб) – соответствующие значения температуры.

Из выражения понятно, что уменьшение коэффициента сопровождается увеличением точности. Базовое электрическое сопротивление определяют при T=0°C.

Никелевые термометры сопротивления

Такие датчики способны выполнять свои функции в диапазоне от -60°C до +180°C при Тк = 0,00617 °C-1. Главный плюс – увеличенный сигнал (сопротивление) на выходе.

Важно! При работе с датчиками этой категории следует учесть относительную близость точки Кюри на температурном графике (+352°C). На этом уровне возникают существенные искажения рабочих параметров проводника.

Медные датчики (ТСМ)

Применение этого материала обеспечивает ценовую доступность датчиков. Для корректного анализа специалисты рекомендуют уточнять, как зависит сопротивление проводника от температуры. Электротехническая медь содержит менее 0,1% посторонних примесей, что позволяет поддерживать линейные характеристики во всем рабочем диапазоне.

Технические параметры серийных изделий:

- измерение температуры – от -50°C до +150°C;

- Тк = 0,00617 °C-1.

Типовые конструкции платиновых термосопротивлений

Производители применяют различные инженерные решения при выпуске продукции этой категории. Для уточнения на стадии сравнения можно изучить официальную сопроводительную документацию либо запросить необходимые данные на сайте компании.

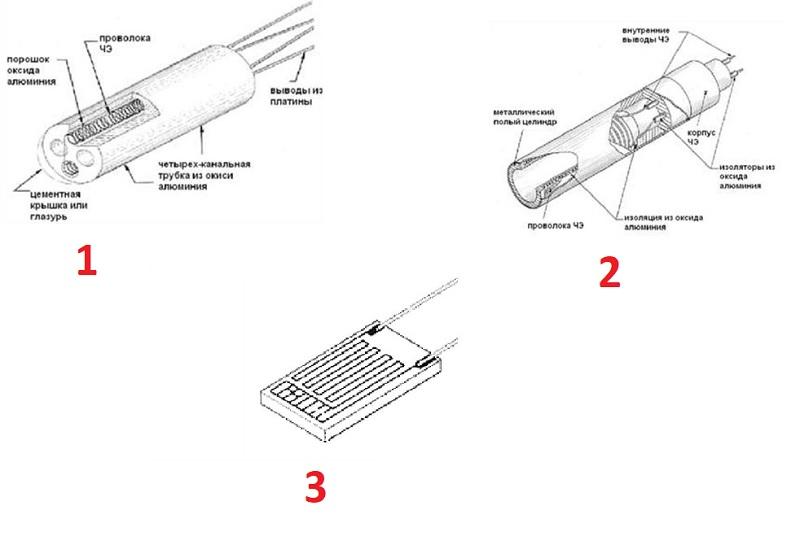

Типовые конструкции ТС

| № | Наименование | Основные данные | Особенности |

|---|---|---|---|

| 1 | Strain-free | Основной элемент освобожден от нагрузок порошковой засыпкой из оксида алюминия | Разным цветом глазури, герметизирующей торцевую часть, обозначают соответствие определенному температурному диапазону |

| 2 | Hollow nnulus | Рабочий проводник наматывается на полый цилиндр | Материалы конструкции подбирают с учетом коэффициентов теплового расширения |

| 3 | Thin-film | Из металла формируют тонкий слой на изоляторе (керамической основе) | Эта модель отличается быстродействием, высокой чувствительностью |

| 4 | Проволока в стеклянной оболочке | В такой конструкции обеспечиваются идеальная герметизация проводника, надежная защита от внешних воздействий | Подобные решения используют для изготовления дорогих серий датчиков, которые рассчитаны на сложные условия эксплуатации |

Класс допуска

Приведенные ниже данные соответствуют международным и российским стандартам. Допустимо использование уникальных температурных диапазонов, утвержденных в ТУ определенного предприятия производителя.

Допуски

| Классификация по ГОСТ | Допустимое отклонение, °C | Нормированный температурный диапазон для разных видов ТС (минимум/ максимум в °C) | ||

|---|---|---|---|---|

| Платиновый проволочный (пленочный) | Медный | Никелевый | ||

| АА | ±(0,1 + 0,0017) | -50/+250 (-50/+150) | — | — |

| А | ±(0,15 + 0,002) | -100/+450(-30/+300) | -50/+120 | — |

| В | ±(0,3 + 0,005) | -196/+660 (-50/+500) | -50/+200 | — |

| С | ±(0,6 + 0,01) | -196/+660 (-50/+600) | -180/+200 | -60/+180 |

Схемы включения ТСМ/ТСП

В простейшем варианте внешние цепи подключают двумя проводами. Такой вариант отличается простотой, однако не позволяет учесть реальное электрическое сопротивление в линиях. Для повышения точности используют 3-х или 4-х проводное подключение.

К сведению. При монтаже следует учитывать рекомендованную глубину погружения щупа.

Обслуживание

Подробные описания для режима эксплуатации приведены в официальных инструкциях производителя. В ходе обычной процедуры проверки уточняют:

- действительные условия (температуру, влажность и другие параметры);

- целостность конструкции, пломбировки;

- качество соединений рабочих цепей и контура заземления.

Почему ломаются датчики

Чтобы предотвратить повреждение ТС, нужно соблюдать установленный в техническом паспорте температурный режим. При повышенной влажности нарушение функциональности провоцируют процессы коррозии. Следует исключить вибрации, чрезмерные механические воздействия. Для улучшения помехозащищенности применяют экранировку.

Преимущества и недостатки термометров сопротивления

При сравнении с термопарой можно упомянуть следующие минусы ТС:

- высокую стоимость;

- обязательное использование внешнего источника стабилизированного электропитания;

- ограниченный рабочий диапазон.

Плюсы:

- линейный график измеряемых параметров;

- точность;

- корректная компенсация искажений от соединительных проводов.

Выбор подходящего датчика организуют на основе подготовленных критериев. Кроме базовых технических параметров, уточняют допустимые габариты, условия эксплуатации. Для продления срока службы необходимы регулярные проверки состояния термосопротивления и других компонентов измерительной схемы.

Видео

Терморезисторы. Виды и устройство. Работа и параметры

Полупроводниковые резисторы, сопротивление которых зависит от температуры называются терморезисторы. Они имеют свойство значительного температурного коэффициента сопротивления, величина которого больше, чем у металлов во много раз. Они широко применяются в электротехнике.

Устройство и работа

Они имеют простую конструкцию, выпускаются разных размеров и формы.

В полупроводниках есть свободные носители заряда двух видов: электроны и дырки. При неизменной температуре эти носители произвольно образуются и исчезают. Среднее количество свободных носителей находится в динамическом равновесии, то есть неизменно.

При изменении температуры равновесие нарушается. Если температура повышается, то число носителей заряда также увеличивается, а при снижении температуры концентрация носителей уменьшается. На удельное сопротивление полупроводника оказывает влияние температура.

Если температура подходит к абсолютному нулю, то полупроводник имеет свойство диэлектрика. При сильном нагревании он идеально проводит ток. Основной особенностью терморезистора является то, что его сопротивление наиболее заметно зависит от температуры в обычном интервале температур (-50 +100 градусов).

Популярные терморезисторы производятся в виде стержня из полупроводника, который покрыт эмалью. К нему подведены электроды и колпачки для контакта. Такие резисторы применяются в сухих местах.

Некоторые терморезисторы располагают в металлическом герметичном корпусе. Поэтому они могут использоваться во влажных местах с агрессивной внешней средой.

Герметичность корпуса создается при помощи олова и стекла. Стержни из полупроводника обернуты металлизированной фольгой. Для подключения тока применяется проволока из никеля. Величина номинального сопротивления составляет 1-200 кОм, температура работы -100 +129 градусов.

Принцип действия терморезистора основан на свойстве изменения сопротивления от температуры. Для изготовления используются чистые металлы: медь и платина.

На электрических схемах терморезисторы обозначаются:

Основные параметры

- ТКС – термический коэффициент сопротивления, равен изменению сопротивления участка цепи при изменении температуры на 1 градус. Если ТКС положительный, то терморезисторы называют позисторами (РТС-термисторы). А если ТКС отрицательный, то термисторами (NТС-термисторы). У позисторов при повышении температуры повышается и сопротивление, а у термисторов все происходит наоборот.

- Номинальное сопротивление – это величина сопротивления при 0 градусах.

- Диапазон работы. Резисторы делят на низкотемпературные (менее 170К), среднетемпературные (от 170 до 510 К), высокотемпературные (более 570К).

- Мощность рассеяния. Это величина мощности, в пределах которой терморезистор во время работы обеспечивает сохранение заданных параметров по техническим условиям.

Виды и особенности терморезисторов

Все датчики температуры на производстве работают по принципу преобразования температуры в сигнал электрического тока, который можно передавать с большой скоростью на дальние расстояния. Любые величины можно преобразовать в электрические сигналы, переведя их в цифровой код. Они передаются с высокой точностью, и обрабатываются вычислительной техникой.

Металлические терморезисторы

Материалом для терморезисторов можно использовать далеко не любые проводники тока, так как к терморезисторам предъявляются некоторые требования. Материал для их изготовления должен иметь высокий ТКС, а сопротивление должно зависеть от температуры по линейному графику в большом интервале температур.

Также проводник из металла должен обладать инертностью к агрессивным действиям внешней среды и качественно воспроизводить характеристики, что дает возможность менять датчики без особых настроек и измерительных приборов.

Для таких требований хорошо подходят медь и платина, не считая их высокой стоимости. Терморезисторы на их основе называют платиновыми и медными. ТСП (платиновые) термосопротивления работают при температурах -260 — 1100 градусов. Если температура в пределах от 0 до 650 градусов, то такие датчики применяют в качестве образцов и эталонов, так как в этом интервале нестабильность составляет не более 0,001 градусов.

Из недостатков платиновых терморезисторов можно назвать нелинейность преобразования и высокую стоимость. Поэтому точные замеры параметров возможны только в рабочем диапазоне.

Практически широко применяются недорогие медные образцы терморезисторов ТСМ, у которых линейность зависимости сопротивления от температуры намного выше. Их недостатком является малое удельное сопротивление и неустойчивость к повышенным температурам, быстрая окисляемость. В связи с этим термосопротивления на основе меди имеют ограниченное использование, не более 180 градусов.

Для монтажа платиновых и медных датчиков применяют 2-проводную линию при расстоянии до прибора до 200 метров. Если удаление больше, то применяют трехжильный кабель, в котором третий проводник служит для компенсирования сопротивления проводов.

Из недостатков платиновых и медных терморезисторов можно отметить их малую скорость работы. Их тепловая инерция достигает нескольких минут. Существуют терморезисторы с малой инерционностью, время срабатывания которых не выше нескольких десятых секунды. Это достигается небольшими размерами датчиков. Такие термосопротивления производят из микропровода в стеклянной оболочке. Эти датчики имеют небольшую инерцию, герметичны и обладают высокой стабильностью. При небольших размерах они обладают сопротивлением в несколько кОм.

Полупроводниковые

Такие сопротивления имеют название термисторов. Если их сравнить с платиновыми и медными образцами, то они обладают повышенной чувствительностью и ТКС отрицательного значения. Это значит, что при возрастании температуры сопротивление резистора снижается. У термисторов ТКС намного больше, чем у платиновых и медных датчиков. При небольших размерах их сопротивление доходит до 1 мегома, что не позволяет оказывать влияние на измерение сопротивлению проводников.

Для осуществления замеров температуры большую популярность приобрели терморезисторы на полупроводниках КМТ, состоящих из оксидов кобальта и марганца, а также термосопротивления ММТ на основе оксидов меди и марганца. Зависимость сопротивления от температуры на графике имеет хорошую линейность в интервале температур -100 +200 градусов. Надежность терморезисторов на полупроводниках довольно высока, свойства имеют достаточную стабильность в течение длительного времени.

Основным их недостатком является такой факт, что при массовом изготовлении таких терморезисторов не получается обеспечить необходимую точность их характеристик. Поэтому один отдельно взятый резистор будет отличаться от другого образца, подобно транзисторам, которые из одной партии могут иметь различные коэффициенты усиления, трудно найти два одинаковых образца. Этот отрицательный момент создает необходимость дополнительной настройки аппаратуры при замене терморезистора.

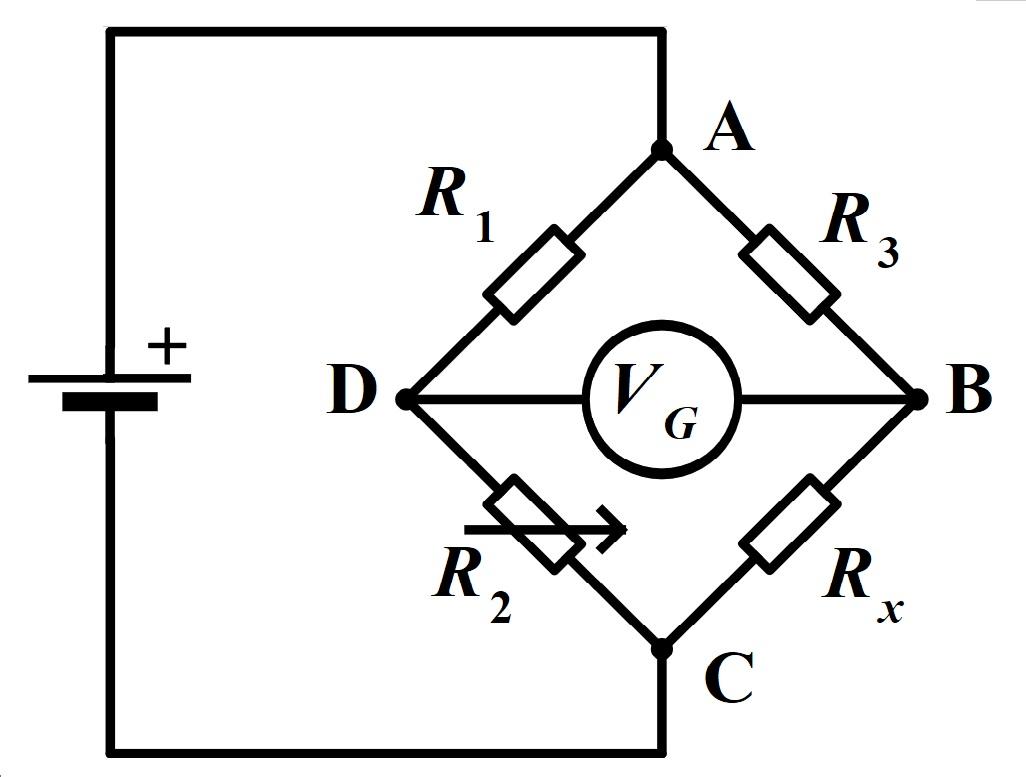

Для подключения термисторов обычно применяют мостовую схему, в которой мост уравновешивается потенциометром. Во время изменения сопротивления резистора от действия температуры мост можно привести в равновесие путем регулировки потенциометра.

Такой метод ручной настройки используется в учебных лабораториях для демонстрации работы. Регулятор потенциометра оснащен шкалой, которая имеет градуировку в градусах. На практике в сложных схемах измерения эта регулировка происходит в автоматическом режиме.

Применение терморезисторов

В работе термодатчиков существует два режима действия. При первом режиме температура датчика определяется лишь температурой внешней среды. Протекающий по резистору ток маленький и не способен его нагреть.

При 2-м режиме термистор нагревается протекающим током, а его температура определяется условиями отдачи тепла, например, скоростью обдува, плотностью газа и т.д.

На схемах термисторы (NТС) и резисторы (РТС) имеют соответственно отрицательный и положительный коэффициенты сопротивления, и обозначаются следующим образом:

Термометр сопротивления — датчик для измерения температуры: что это такое, описание и виды

Температура — один из основных физических параметров. Измерять и контролировать его важно как в бытовой жизни, так и на производстве. Для этого существует множество специальных устройств. Термометр сопротивления — один из самых распространенных приборов, активно применяющийся в науке и промышленности. Сегодня мы расскажем что такое термометр сопротивления, его преимущества и недостатки, а также разберемся в различных моделях.

Область применения

Термометр сопротивления — это устройство, предназначенное для измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред. Также его используют и при измерении температуры сыпучих веществ.

Свое место термометр сопротивления нашел в газо- и нефтедобыче, металлургии, энергетике, сфере ЖКХ и многих других отраслях.

ВАЖНО! Термометры сопротивления можно использовать как в нейтральных средах, так и в агрессивных. Это способствует распространению прибора в химической промышленности.

Обратите внимание! Для измерения температур в промышленности также используют термопары, про них подробнее узнаете из нашей статьи про термопары.

Виды датчиков и их характеристики

Измерение температуры термометром сопротивления происходит с помощью одного или нескольких чувствительных элементов сопротивления и соединительных проводов, которые надежно спрятаны в защитном корпусе.

Классификация ТС происходит именно по типу чувствительного элемента.

Металлический термометр сопротивления по ГОСТ 6651-2009

Согласно ГОСТ 6651-2009 выделяют группу металлических термометров сопротивления, то есть ТС, чей чувствительный элемент — это небольшой резистор из металлической проволоки или пленки.

Платиновые измерители температуры

Платиновые ТС считаются самым распространёнными среди других видов, поэтому их часто устанавливают для контроля важных параметров. Диапазон измерения температуры лежит от -200 °С до 650 °С. Характеристика близка к линейной функции. Один из самых распространённых видов — Pt100 (Pt — платиновый, 100 — означает 100 Ом при 0 °С).

ВАЖНО! Основной недостаток этого устройства — дороговизна за счет использования драгоценного металла в составе.

Никелевые термометры сопротивления

Никелевые ТС почти не используются в производстве за счет узкого температурного диапазона (от -60 °С до 180 °С) и сложностей эксплуатации, однако, следует отметить, что именно они имеют самый высокий температурный коэффициент 0,00617 °С -1 .

Ранее такие датчики использовались в кораблестроении, однако, сейчас в этой отрасли их заменили на платиновые ТС.

Медные датчики (ТСМ)

Казалось бы, у медных датчиков диапазон использования еще уже, чем у никелевых (всего от -50 °С до 170 °С), но, тем не менее, именно они являются более популярным типом ТС.

Секрет в дешевизне прибора. Медные чувствительные элементы просты и неприхотливы в использовании, а также отлично подходят для измерения невысоких температур или сопутствующих параметров, например, температуры воздуха в цехе.

Срок службы такого устройства невелик, однако, и средняя стоимость медной ТС не слишком бьет по карману (около 1 тыс. рублей).

Терморезисторы

Терморезисторы — это термометр сопротивления, чей чувствительный элемент сделан из полупроводника. Это может быть оксид, галогенид или другие вещества с амфотерными свойствами.

Преимуществом данного прибора является не только высокий температурный коэффициент, но и возможность придать любую форму будущему изделию (от тонкой трубки до устройства длиной в несколько микрон). Как правило терморезисторы рассчитаны для измерения температуры от -100 °С до +200 °С.

Различают два вида терморезисторов:

- термисторы — имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления, то есть при росте температуры, сопротивление уменьшается;

- позисторы — имеют положительный температурный коэффициент сопротивления, то есть при увеличении температуры, сопротивление также возрастает.

Градуировочные таблицы термометров сопротивления

Градуировочные таблицы — это сводная сетка, по которой можно легко определить при какой температуре термометр будет иметь определенное сопротивление. Такие таблицы помогают работникам КИПиА оценить значение измеряемой температуры по определённому значению сопротивления.

В рамках этой таблицы существуют специальные обозначения ТС. Их вы можете увидеть в верхней строчке. Цифра означает значение сопротивления датчика при 0°С, а буква металл, из которого оно создано.

Для обозначения металла используют:

- П или Pt — платина;

- М — медь;

- N — никель.

Например, 50М — это медный ТС, с сопротивлением 50 Ом при 0 °С.

Ниже представлен фрагмент градуировочной таблицы термометров.

| 50М (Ом) | 100М (Ом) | 50П (Ом) | 100П (Ом) | 500П (Ом) | |

|---|---|---|---|---|---|

| -50 °С | 39.3 | 78.6 | 40.01 | 80.01 | 401.57 |

| 0 °С | 50 | 100 | 50 | 100 | 500 |

| 50 °С | 60.7 | 121.4 | 59.7 | 119.4 | 1193.95 |

| 100 °С | 71.4 | 142.8 | 69.25 | 138.5 | 1385 |

| 150 °С | 82.1 | 164.2 | 78.66 | 157.31 | 1573.15 |

Класс допуска

Класс допуска не стоит путать с понятием класса точности. С помощью термометра мы не напрямую измеряем и видим результат измерения, а передаем на барьеры или вторичные приборы значение сопротивления соответствующее фактической температуры. Именно поэтому введено новое понятие.

Класс допуска — это разница между фактической температурой тела и температурой, которую получили при измерении.

Существует 4 класса точности ТС (от наиболее точного к приборам с большей погрешностью):

- АА;

- А;

- B;

- С.

Приведем фрагмент таблицы классов допуска, полную версию вы можете увидеть в ГОСТ 6651-2009.

| Класс точности | Допуск, °С | Температурный диапазон, °С | ||

|---|---|---|---|---|

| Медный ТС | Платиновый ТС | Никелевый ТС | ||

| АА | ±(0,1 + 0,0017 |t|) | — | от -50 °С до +250 °С | — |

| А | ±(0,15+0,002 |t|) | от -50 °С до +120 °С | от -100 °С до +450 °С | — |

| В | ± (0,3 + 0,005 |t|) | от -50 °С до +200 °С | от -195 °С до +650 °С | — |

| С | ±(0,6 + 0,01 |t|) | от -180 °С до +200 °С | от -195 °С до +650 °С | -60 °С до +180 °С |

Схема подключений

Для того, чтобы узнать значение сопротивления его надо измерить. Сделать это можно с помощью включения его в измерительную цепь. Для этого используют 3 типа схем, которые отличаются между собой количеством проводов и достигаемой точностью измерений:

- 2-проводная цепь. Содержит минимальное количество проводов, а значит, самый дешевый вариант. Однако, при выборе данной схемы достичь оптимальной точности измерений не получится — к сопротивлению термометра будет прибавляться сопротивление используемых проводов, которые и будут вносить погрешность, зависимую от длины проводов. В промышленности такая схема применяется редко. Используется лишь для измерений, где не важна особая точность, а датчик находится в непосредственной близости от вторичного преобразователя. 2-проводная схема изображена на левом рисунке .

- 3-проводная цепь. В отличии от предыдущего варианта здесь добавляется дополнительный провод, накоротко соединённый с одним из двух других измерительных. Его основная цель — возможность получить сопротивление подключенных проводов и вычесть это значение (компенсировать) из измеренного значения от датчика. Вторичный прибор, кроме основного измерения, дополнительно измеряет сопротивление между замкнутыми проводами, получая тем самым значение сопротивления проводов подключения от датчика до барьера или вторичника. Так как провода замкнуты, то это значение должно быть равно нулю, но по факту из-за большой длины проводов, это значение может достигать нескольких Ом. Далее эта погрешность вычитается из измеренного значения, получая более точные показания, за счёт компенсации сопротивления проводов. Такое подключение применяется в большинстве случаев, поскольку является компромиссом между необходимой точностью и приемлемой ценой. 3-х проводная схема изображена на центральном рисунке .

- 4-проводная цепь. Цель такая же, что и при использовании трехпроводной схемы, но компенсация погрешности идёт обоих измерительных проводов. В трехпроводной схеме значение сопротивления обоих измерительных проводов принимается за одинаковое значение, но по факту оно может незначительно отличаться. За счет добавления ещё одного четвёртого провода в четырехпроводной схеме (закороченного со вторым измерительным проводом), удается получить отдельно его значение сопротивления и почти полностью компенсировать всё сопротивление от проводов. Однако, данная цепь является более дорогой, так как требуется четвёртый проводник и поэтому реализуется или на предприятиях с достаточным финансированием, или при измерении параметров, где нужна большая точность. 4-х проводную схему подключений вы можете увидеть на правом рисунке .

Обратите внимание! У датчика Pt1000 уже при нуле градусов сопротивление равно 1000 Ом. Увидеть их можно, например, на паровой трубе, где измеряемая температура равна 100-160 °С, что соответствует примерно 1400-1600 Ом. Сопротивление же проводов в зависимости от длины равно примерно 3-4 Ом, т.е. на погрешность они практически не влияют и смысла в использовании трёх или четырёх проводной схемы подключения особо нет.

Преимущества и недостатки термометров сопротивления

Как и любой прибор, использование термометров сопротивления имеет ряд преимуществ и недостатков. Рассмотрим их.

Преимущества:

- практически линейная характеристика;

- измерения достаточно точны (погрешность не более 1°С);

- некоторые модели дешёвые и просты в использовании;

- взаимозаменяемость приборов;

- стабильность работы.

Недостатки:

- малый диапазон измерений;

- довольно низкая предельная температура измерений;

- необходимость использования специальных схем подключения для повышенной точности, что увеличивает стоимость внедрения.

Термометр сопротивления — распространенное устройство практически во всех отраслях промышленности. Этим прибором удобно измерять невысокие температуры, не опасаясь за точность полученных данных. Термометр не отличается особой долговечностью, однако, приемлемая цена и простота замены датчика перекрывают этот небольшой недостаток.

Определение номинального значения сопротивления резистора по маркировке цветовыми полосами: онлайн калькулятор

Для чего нужен пирометр и как измерять температуру бесконтактным методом

Что такое термистор, их разновидности, принцип работы и способы проверки на работоспособность

Что такое термопара, принцип действия, основные виды и типы

Что такое тензодатчик, типы тензометрических датчиков, схема подключения и их применение

Что такое петля фаза-ноль простым языком — методика проведения измерения